一种渗透式虹吸排水结构的制作方法

1.本实用新型涉及市政工程领域,更具体地,涉及一种渗透式虹吸排水结构。

背景技术:

2.现有地表渗透设施主要有渗管、渗井等,排水原理主要是通过材料或结构渗透,实现地表雨水的重力排放,但这些设施存在如排水截面小、渗透时间长、排水速率低、单位流量小,容易堵塞等缺陷,无法迅速排放超标地表雨水,必须通过扩大渗水井的孔径和增加数量来实现,且现有渗透设施仅能实现地表浅水层的重力排放,无法实现地下排水与地上排水的有机联动。另外,水排放时受到外力作用或突然中断时,排水管道内部后续水流在惯性的作用下,水力会迅速达到最大,对管壁产生破坏作用,发生水锤效应,而水锤现象在排水管路中难以消除,并且带有一定程度的破坏性作用,尤其对于管道弯头处的长期冲击力,会造成弯头处漏水等现象。因此,建立高效、便捷、可持续发展的渗透设施,解决城市发展所面临的内涝问题还需不断探索。

技术实现要素:

3.本实用新型旨在克服上述现有技术的至少一种缺陷,提供一种渗透式虹吸排水结构,降低水锤对管体的破坏,提高排水效率。

4.本实用新型采取的技术方案是,一种渗透式虹吸排水结构,包括过滤结构、管道和虹吸补偿器,所述管道的上端连接过滤结构,管道的下端连接虹吸补偿器,所述虹吸补偿器包括顺次相连的第一连接段、第一下行段、第一过渡段、上行段、第二过渡段、第二下行段和第二连接段,所述第一下行段、上行段与第二下行段相互并列,所述第一过渡段与第一下行段、上行段横向连接,所述第二过渡段与上行段、第二下行段横向连接,所述第一连接段的轴线与管道的轴线在竖直方向上相互错开。

5.本实用新型通过所述虹吸补偿器的第一连接段的轴线与管道的轴线在竖直方向上相互错开,可以防止或避免水锤现象的发生,不但能减少水流对管壁的压损,延长使用寿命,同时可以减少水头损失,保证水流的通畅。而且过滤结构、管道和虹吸补偿器由上至下连接的立体结构,地表雨水经过滤结构直接进入虹吸补偿器,利用虹吸作用实现由重力渗透排水向虹吸排水的转化,提高排水效率。

6.优选地,所述虹吸补偿器顺次相连的第一连接段、第一下行段、第一过渡段、上行段、第二过渡段、第二下行段和第二连接段连通形成呈s型的虹吸补偿器,所述第一过渡段和第二过渡段呈弯曲设置。

7.所述虹吸补偿器的整体形状呈s型,第一过渡段和第二过渡段呈弯曲设置,利于减少水流阻力,提高水封结构的高度,利于虹吸的形成,同时也便于液体倒流时在水封管内形成气体腔,避免液体倒流,提升防臭能力。

8.优选地,所述第一连接段的轴线与管道的轴线平行。

9.虹吸补偿器的第一连接段的轴线与管道的轴线平行错开的设置,减小水流对管道

的冲击力,避免水锤效应对管道的破坏。

10.更优选地,所述第一连接段的轴线相对于管道的轴线倾斜,利于对水流冲击力进行分解,更好地对管道内的水流冲击力进行缓冲,避免水锤效应对管道造成破坏。

11.优选地,所述第一下行段、上行段和第二下行段的高度为h,35mm≤h≤80mm。

12.所述第一下行段、上行段和第二下行段的高度h在35mm~80mm,利于虹吸补偿器的水封高度大于50mm,当高度h小于35mm时,水封高度低于50mm,虹吸触发过快,但虹吸速度较低,虹吸过程时间较长,而当高度h大于80mm,则产生虹吸较晚,且虹吸持续时间短,需增加水量才能将积水排出。

13.更优选地,所述第一下行段、上行段和第二下行段的高度为h,40mm≤h≤60mm,虹吸速度更大,虹吸过程时间更短,排水更快。

14.优选地,所述管道的下端设有排水孔,所述第一连接段与管道的排水孔相连,所述第一连接段的内径小于管道的内径。

15.所述第一连接段的内径小于管道的内径,管道的雨水能够迅速排出s型虹吸补偿器内的气体,缩短虹吸形成的时间,形成脉冲水流,实现更好的虹吸效果。

16.优选地,所述第二过渡段靠近上行段一端的内径小于上行段的内径。

17.优选地,所述第二过渡段靠近上行段一端的内径小于第二过渡段靠近第二下行段一端的内径。

18.第二过渡段的内径从靠近上行段一端至靠近第二下行段一端逐渐变小,使得虹吸补偿器中的水流速度会从慢到快变化,保证了进入上行段内的水流可快速进入到第二下行段内,使得第二下行段与上行段之间可尽早形成负压,加快虹吸,将管道内的液体排出。

19.优选地,所述过滤结构的纵向截面形状为倒梯形。

20.优选地,所述过滤结构包括由上至下设置的一级过滤层、二级过滤层、三级过滤层,所述二级过滤层的孔径小于一级过滤层的孔径,所述三级过滤层的孔径小于二级过滤层的孔径。

21.优选地,所述过滤结构内的一级过滤层、二级过滤层与三级过滤层通过两端自带异型卡口咬合固定连接于过滤结构内。

22.由于排水过程中有大量的杂质,要保证杂质不沉积在过滤层底部,形成淤塞,所述二级过滤层和/或三级过滤层采取坡度设计,使雨水中的杂质自上而下向过滤层的一侧快速聚集沉淀,防止杂质在过滤层底部沉淀而堵塞透水通道,有效地保障清洁水向下快速渗透。

23.优选地,所述三级过滤层的上表面倾斜设置,所述三级过滤层的上表面与水平面的锐角夹角为α,30

°

≤α≤45

°

。

24.优选地,所述二级过滤层的上表面和/或下表面倾斜设置,二级过滤层的上表面和/或下表面与水平面的锐角夹角为α,30

°

≤α≤45

°

。

25.另一种方案,所述二级过滤层和三级过滤层倾斜设置,所述二级过滤层的最低端与三级过滤层的最高端设置于过滤结构同侧。

26.优选地,所述管道包括变径连接件,所述变径连接件的上部与过滤结构连接,所述变径连接件的上部管径的大于下部管径。

27.所述变径连接件的上部管径大于下部管径,便于增加雨水的汇流面积,扩大收集

雨水的范围,下部管径由大变小,便于水流的汇集,增大流量。

28.优选地,所述变径连接件上部的管径的横截面积小于过滤结构底端的横截面积。

29.优选地,所述变径连接件为p型变径连接件或v形变径连接件。

30.过滤结构的主要功能是过滤雨水杂质,过滤面积要大,变径连接件的主要功能是快速收集过滤后的雨水,管径设计由大变小,有利于形成满管流,增加流速,因此,变径连接件的管径的横截面积小于相连接的过滤结构底端的横截面积。

31.优选地,所述虹吸补偿器的第一下行段和上行段之间的间距为1~10mm,所述上行段和第二下行段之间的间距为1~10mm。

32.考虑到排水井结构的空间有限,以及经济性和科学合理性考虑,所述虹吸补偿器的第一下行段和上行段之间、上行段和第二下行段之间具有一定的间隙,可有效的降低进水时水流对管道的冲击力,减小排水结构的晃动,虹吸补偿器整体结构更稳定,同时压缩了虹吸补偿器的尺寸,减少管道占用的空间。

33.优选地,所述虹吸补偿器的第一连接段的管壁与管道的底部通过固定件连接。所述固定件结构对虹吸补偿器和管道起固定作用,使排水结构更加稳定、安全。

34.优选地,所述虹吸补偿器设置有护壁结构。所述护壁结构与虹吸补偿器的管壁之间的间隙为1~3mm。所述护壁结构保护虹吸补偿器,结构更加稳定、安全。

35.进一步地,所述渗透式虹吸排水结构设置于外筒护壁内。

36.优选地,所述外筒护壁采用高强度高密度聚乙烯料,能够承受施工过程中暴力回填土对排水系统的破坏,并对构筑物顶板排水系统进行持久保护,整体稳定性好,抗压强度高,结构更加安全、可靠。

37.优选地,所述渗透式虹吸排水结构的各组件之间采用内螺纹或外螺纹结构连接固定。

38.优选地,所述虹吸补偿器与地下排水系统通过pe管道内外螺纹垂直连接。

39.优选地,所述虹吸补偿器的护壁结构与地下排水系统采用可调节高度的外筒护壁连接。

40.与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:本实用新型通过虹吸补偿器的第一连接段的轴线与管道的轴线在竖直方向上相互错开,能够防止或避免水锤现象的发生,提高排水效率;通过虹吸补偿器与过滤结构的地上地下立体联动进一步实现更好地排水,有效解决低渗透地区地表单系统排水效率低下问题;过滤结构采用坡度设计,避免了堵塞,提高了排水效率。本实用新型排水效率高,能有效解决低渗透土壤地区地表雨水渗透、净化、导流问题能,减少地表渗透设施数量,且排水结构简单,维护成本低,检修更便捷。

附图说明

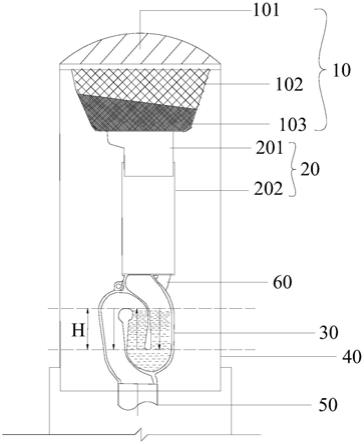

41.图1为本实用新型的结构图。

42.图2为本实用新型虹吸补偿器的结构图。

43.附图标记说明:过滤结构10,一级过滤层101,二级过滤层102,三级过滤层103,管道20,变径连接件201,导流管202,虹吸补偿器30,第一连接段301,第一下行段302,第一过渡段303,上行段304,第二过渡段305,第二下行段306,第二连接段307,护壁结构308,外筒护壁40,出水口50,固定件60。

具体实施方式

44.本实用新型附图仅用于示例性说明,不能理解为对本实用新型的限制。为了更好说明以下实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

45.实施例1

46.本实用新型的一种渗透式虹吸排水结构,如图1所示,包括过滤结构10、管道20和虹吸补偿器30,所述管道20的上端连接过滤结构10,管道20的下端连接虹吸补偿器30;所述过滤结构10包括由上至下设置的一级过滤层101、二级过滤层102、三级过滤层103,所述一级过滤层101、二级过滤层102与三级过滤层103通过两端自带异型卡口咬合固定连接;所述二级过滤层102的孔径小于所述一级过滤层101的孔径,所述三级过滤层103的孔径小于所述二级过滤层102;所述二级过滤层102的下表面和三级过滤层103的上表面倾斜设置,二级过滤层102的下表面、三级过滤层103的上表面与水平面的锐角夹角为α,α=30

°

;所述管道20包括变径连接件201和导流管202,所述变径连接件201为p型变径连接件,p型变径连接件的上部的管径的大于下部的管径,p型变径连接件的上部与过滤结构连接,上部的管径的横截面积小于所述过滤结构10底端的横截面积,p型变径连接件的下部与导流管202连接;所述渗透式虹吸排水结构设置于外筒护壁40内,渗透式虹吸排水结构与地下排水系统采用可调节高度的外筒护壁50连接,所述虹吸补偿器30与地下排水系统通过pe管道内外螺纹垂直连接。所述过滤结构10、管道20和虹吸补偿器30由上至下连接的立体结构,地表雨水经过滤结构10直接进入s型虹吸补偿器30,利用虹吸作用实现由重力渗透排水向虹吸排水的转化,提高排水效率。

47.地表超标雨水先经一级过滤层101进入过滤结构内,将地表大体积的杂物与雨水分离,雨水再经过二级过滤层102,底部沉淀二级杂物后,再进入三级过滤层103的上表面,滤除微小颗料杂质后,进入管道20,由于排水过程中有大量的杂质,要保证杂质不沉积在过滤层底部,形成淤塞,所述二级过滤层102、三级过滤层103的上表面采取坡度设计,能够使雨水中的杂质自上而下向过滤层一侧快速聚集沉淀,还可以防止杂质在过滤层的中部沉淀而堵塞透水通道,有效地保障清洁水向下快速渗透。

48.所述变径连接件201的上部管径大于下部管径,便于增加雨水的汇流面积,扩大收集雨水的范围,下部管径由大变小,便于水流的汇集,增大流量;依据过滤结构10和变径连接件201的功能不同,过滤结构10的主要功能是过滤雨水杂质,过滤面积要大,变径连接件201的主要功能是快速收集过滤后的雨水,管径设计由大变小,有利于形成满管流,增加流速,因此,变径连接件201的管径的横截面积小于相连接的过滤结构10底端的横截面积。

49.如图1、图2所示,所述虹吸补偿器30包括顺次相连的第一连接段301、第一下行段302、第一过渡段303、上行段304、第二过渡段305、第二下行段306和第二连接段307;虹吸补偿器30还包括护壁结构308,所述护壁结构308与虹吸补偿器30的管壁之间的间隙为2mm;所述第一下行段301、上行段304与第二下行段306相互并列,且第一下行段302、上行段304与第二下行段306相互之间的距离为3mm;第一过渡段303与第一下行段301、上行段304横向连接,第二过渡段305与上行段304、第二下行段306横向连接,第一过渡段303和第二过渡段305呈弯曲设置,虹吸补偿器30虹吸补偿器30的整体形状呈s型;虹吸补偿器30的第一连接段301的轴线相对于管道20的轴线倾斜,第一下行段302、上行段304和第二下行段306的高

度为h,h=50mm;第一连接段301的内径小于所述管道20的内径,第二过渡段305的内径从靠近上行段一端至靠近第二下行段一端逐渐变小;所述虹吸补偿器30的第一连接段301的管壁与管道20的底部通过固定件60连接,所述固定件60结构对虹吸补偿器30和管道20起固定作用;所述虹吸补偿器的护壁结构308与地下排水系统采用可调节高度的外筒护壁40连接。

50.所述虹吸补偿器30的第一过渡段303和第二过渡段305呈弯曲设置,利于减少水流阻力,提高水封结构的高度,利于虹吸的形成,同时也便于液体倒流时在水封管内形成气体腔,避免液体倒流,提升防臭能力。

51.所述虹吸补偿器30的第一连接段301的轴线相对于管道20的轴线倾斜,有利于对水流冲击力进行分解,更好地对管道内的水流冲击力进行缓冲,避免水锤效应对管道造成破坏,减少水流对管壁的压损,延长使用寿命,同时可以减少水头损失,保证水流的通畅。

52.所述虹吸补偿器30的第一连接段301的内径小于所述管道20的内径,有利于管道20的雨水能够迅速导入虹吸补偿器30内,并快速排出虹吸补偿器30内的气体,缩短虹吸形成的时间,形成脉冲水流,实现更好的虹吸效果。

53.所述虹吸补偿器30的第一下行段302、上行段304和第二下行段306的高度为h,h=50mm,利于虹吸补偿器30的水封高度大于50mm,且虹吸速度更大,虹吸过程时间更短,排水更快。

54.所述虹吸补偿器30包括护壁结构308,所述护壁结构308与虹吸补偿器30的管壁之间的间隙为2mm可有效的降低进水时水流对管道的冲击力,减小渗透式虹吸排水结构的晃动。

55.所述虹吸补偿器30的第一下行段302、上行段304与第二下行段306相互并列,且第一下行段302、上行段304与第二下行段306相互之间的距离为5

±

2mm。考虑到排水井结构的空间有限,以及经济性和科学合理性考虑,所述虹吸补偿器的第一下行段302和上行段304之间、上行段304和第二下行段306之间具有一定的间隙,可有效的降低进水时水流对管道的冲击力,减小渗透式虹吸排水结构的晃动,虹吸补偿器整体结构更稳定,同时压缩了虹吸补偿器的尺寸,减少管道占用的空间,同时虹吸补偿器整体结构更稳定。

56.所述第二过渡段305靠近上行段一端的内径小于上行段304的内径,所述第二过渡段305靠近上行段一端的内径小于第二过渡段305靠近第二下行段一端的内径,第二过渡段305的内径从靠近上行段一端至靠近第二下行段一端逐渐变小,使得虹吸补偿器中的水流速度会从慢到快变化,保证了进入上行段304内的水流可快速进入到第二下行段306内,使得第二下行段306与上行段304之间可尽早形成负压,加快虹吸,将管道内的液体排出。

57.所述渗透式虹吸排水结构设置于外筒护壁40内,虹吸补偿器30与地下排水系统通过pe管道内外螺纹垂直连接,虹吸补偿器的护壁结构308与地下排水系统采用可调节高度的成品外筒护壁40结构连接。所述外筒护壁40采用高强度高密度聚乙烯料,能够承受施工过程中暴力回填土对排水系统的破坏,并对构筑物顶板排水系统进行持久保护,整体稳定性好,抗压强度高,结构更加安全、可靠。

58.实施例2

59.本实施例与实施例1的不同之处在于,所述变径连接件201为v形变径连接件。

60.实施例3

61.本实施例与实施例1的不同之处在于,所述虹吸补偿器30的第一连接段301的轴线

与管道20的轴线平行。

62.虹吸补偿器30的第一连接段的轴线与管道的轴线平行错开的设置,利于减小水流对管道的冲击力,避免水锤效应对管道的破坏。

63.显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型技术方案所作的举例,而并非是对本实用新型的具体实施方式的限定。凡在本实用新型权利要求书的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1