一种海上风机固定式桩基础冲刷防护结构的制作方法

1.本实用新型涉及海上风机固定式桩基础的技术领域,尤其是指一种海上风机固定式桩基础冲刷防护结构。

背景技术:

2.海上风机大多使用单桩或导管架形式的桩基础结构,基础通过桩锤敲击深入海床,在海床砂石的力学约束下起到稳定水面结构的作用。海洋的流动环境十分复杂,桩土结构时刻处于潮汐、洋流和波浪等运动的共同冲击,基础周围的流动结构中充满了能量密度不同的涡流,包括桩前马蹄涡和桩后的涡街,以及由于结构本身导致的流动加速。涡流与加速流动增加了对海床表面泥沙的切应力,当床面切应力足够起动泥沙时,原本稳定的桩土结构失效,水流掏空并带走基础附近的泥沙,冲刷坑随之逐渐成形且不断发展。dnv规范认为,没有冲刷防护的情况下,一般的单桩基础冲刷深度为1.3倍桩径,最大可达到2倍桩径。从已有的冲刷实验数据来看,冲刷坑发展速度最快的阶段往往在冲刷坑形成之初,而海上桩基础从入土到打桩完成需要一到两天的时间,这样的时间段足以形成尺度显著的冲刷坑,因此可以认为在施工阶段就需要对基础冲刷进行针对性预防。

3.在目前的风机基础设计中,对于基础冲刷问题,一般通过解析公式预估冲刷深度,并在基础建造时预留出一定长度,用以保证冲刷后的基础入泥深度仍然具备稳定水面结构的能力。一方面,解析公式能够预估冲刷深度的大概范围,但无法给出冲刷坑的具体形态,因而也难以预测冲刷坑形态对基础结构的动力学影响;另一方面,预留桩体长度的方法虽然在一定程度上保证了基础结构的安全,但对于一些流动环境恶劣,基础冲刷深度较大的水域,这种设计方法显然造成了基础用料的浪费,增加了风电场建设和维护的成本。

4.对于基础冲刷问题的预防,国内外多家单位提供了不同的设计思路,包括附加结构物主动防护、冲刷坑形成后的被动抛石防护、海洋生物附着防护等,但上述防护设计大多存在执行机构复杂,环境友好性差,效费比较低,防护作用生效较慢等问题,且没有考虑到基础施工期间的冲刷防护,因此需要考虑新的防冲刷思路。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种海上风机固定式桩基础冲刷防护结构,有效解决海上风机桩基础冲刷防护难度大,成本高,效果差的问题。

6.为实现上述目的,本实用新型所提供的技术方案为:一种海上风机固定式桩基础冲刷防护结构,包括防护底盘、水梯、固定环和整流罩,所述防护底盘呈倒置的盘状结构,其底部贴合于海床面上,其底部外周边缘加工有用于插入海床以固定防护底盘的环形锚板,其顶部沿径向交错设置有数圈水梯,用于阻挡和改变水流的流向并消减水流对海床面泥沙的起动能力,其顶部中心处形成有供桩基础穿过的安装孔,所述安装孔与桩基础为间隙配合,以便于桩基础的安装,所述整流罩通过其顶部的通孔套设在桩基础的外周面上,且通孔与桩基础为间隙配合,且其两者之间的间隙小于桩基础与安装孔之间的间隙,并小于最小

尺度的水流涡流,通过整流罩封闭住防护底盘顶部的安装孔,避免水流涡流通过间隙向下方运动,所述固定环套装于桩基础的外周面上,并位于防护底盘和整流罩之间,通过固定环限制整流罩向海床方向滑动。

7.进一步,处于同一圈上的水梯的尺寸相同且等间距设置,且水梯的高度沿径向依次递减。

8.进一步,所述环形锚板的纵截面为上小下大的梯形状,通过环形锚板斜插入海床以避免防护底盘发生横向移动。

9.进一步,所述整流罩呈钟形结构。

10.进一步,所述防护底盘、固定环和整流罩分别由沿各自周向依次拼接的多段拼接单元组成。

11.本实用新型与现有技术相比,具有如下优点与有益效果:

12.1、本实用新型的冲刷防护结构具有结构简单、制造成本低、冲刷防护性能好等优点,且风电场运行期结束后可全部回收,对海洋环境几乎没有影响,环境友好性高。

13.2、本实用新型通过采用环形锚板斜插入海床从而将防护底盘固定在桩基础附近,使其难以发生横向移动,同时通过整流罩施加的重力作用,防护底盘也不会发生纵向运动,且整流罩覆盖在防护底盘上并与防护底盘形成密封结构,因此水流难以驱动整流罩发生纵向运动,结构整体具有相当的稳定性,即使在风浪恶劣的海况下,也能对风机桩基础的水下桩土结构起到很好的保护作用。

14.3、本实用新型不仅在桩基础施工期间对桩土结构起到保护作用,且在桩基础建设完成后的风电场全服役期内,满足桩基础结构在各种工况条件下的防冲刷需求,最大程度地降低风电场建设和维护成本。

附图说明

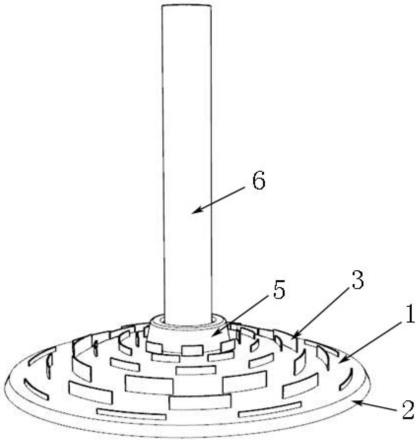

15.图1本实用新型的冲刷防护结构的立体结构示意图。

16.图2本实用新型的冲刷防护结构的剖视图。

17.图3本实用新型的冲刷防护结构的爆炸图。

18.图4本实用新型的水梯在防护底盘上的结构示意图。

19.图5本实用新型的防护底盘的侧视图。

具体实施方式

20.下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明,但本实用新型的使用方式不限于此。

21.如图1至图4所示,本实施例提供一种海上风机固定式桩基础冲刷防护结构,包括防护底盘1、环形锚板2、水梯3、固定环4和整流罩5;所述防护底盘1呈倒置的盘状结构,其底部贴合于海床面上,其底部外周边缘加工有用于插入海床以固定防护底盘1的环形锚板2,其顶部沿径向交错设置有数圈水梯3,用于阻挡和改变水流的流向并消减水流对海床面泥沙的起动能力,其顶部中心处形成有供桩基础6穿过的安装孔101,所述安装孔101与桩基础6为间隙配合,用以容限吊装时,水流导致的吊装精度误差,以便于桩基础6的安装,由于防护底盘1的特殊结构,其在平置状态下与海床面之间存在一定的空间,能够有效防止桩基础

6打入海床面后土体隆起导致防护底盘1底部与海床面不贴合的问题;所述整流罩5呈钟形结构,其顶部中心处设有用于穿过桩基础6的通孔(图中未示出),将整流罩5通过其顶部的通孔套设在桩基础6的外周面上,且通孔与桩基础6为间隙配合,且其两者之间的间隙小于桩基础6与安装孔101之间的间隙,通过整流罩5封闭住防护底盘1顶部的安装孔101,同时通过设置通孔与桩基础6的配合公差小于5cm,使得水动力学中最小尺度的水流涡流也无法通过间隙向下方运动,从而对风机桩基础的水下桩土结构起到很好的保护作用;所述固定环4根据桩基础6的入泥深度和防护结构高度的总和确定其在桩基础6上的安装位置,根据确定好的安装位置将固定环4安装在桩基础6的外周面上,并位于防护底盘1和整流罩5之间,通过固定环4限制整流罩5向海床方向滑动。

22.优选的,水梯3可采用钢条焊接在防护底盘1上,同时处于同一圈上的水梯3的尺寸相同且等间距设置,且水梯3的高度由防护底盘1的中心向边缘沿径向依次递减,通过桩基础6上游和下游的水梯3破坏了原有的马蹄涡流和尾流涡街,桩基础6两侧的水梯3则引起了扰流,减缓了桩基础6侧流动的加速,实现了阻挡和改变水流流向的目的,另外还可以使得水流在流经防护底盘1时产生能量消耗,这样传递到下游的流动能量衰减下来,消减了对水流对床面泥沙的起动能力。

23.优选的,环形锚板2的纵截面为上小下大的梯形状,通过环形锚板2斜插入海床以避免防护底盘1发生横向移动。

24.如图5所示,优选的,防护底盘1的纵向剖面的曲面形状由三次多项式曲线控制,形状光顺,且曲面两端的切线与水平面平行,确保其结构稳定性。

25.由于冲刷防护结构的整体尺寸较大,为降低制造难度,优选的,可将防护底盘1沿其周向均分为四个拼接单元,这些拼接单元可通过冲压或锻压方式制成,将固定环4和整流罩5分别沿各自周向均分为两个拼接单元,以便于安装。

26.上述海上风机固定式桩基础冲刷防护结构的施工方法,具体过程如下:

27.在海上风电场建设过程中,需要借助施工船舶完成所有设备的运输、吊装、人员输送和设备维护等过程,对于不同尺度或功能的结构及设备,一般会选用特殊吨位与用途的特种船舶进行分次吊装,本施工方法首先使用小型吊装船装载防护底盘至目标水域附近,确定下沉位置后采用吊机将防护底盘的所有拼接单元依次平稳下放直至设定位置并与海床接触,通过拼接单元底部外周边缘上环形锚板的部分插入海床以实现固定,并确保拼接单元的底面贴合于海床面上,完成防护底盘的安装。

28.随后使用大型吊装船装载桩基础、固定环与整流罩至目标水域附近,首先用吊机在甲板上起吊桩基础的入泥端,使桩基础与甲板呈一定夹角以保证固定环与整流罩的安装。随后根据桩基础的入泥深度和防护结构高度的总和确定固定环在桩基础上的安装位置,根据确定的安装位置将固定环的两个拼接单元采用夹具对接固定在桩基础上,保证一定程度的牢固即可。以相同的方式将整流罩的两个拼接单元对接套设在桩基础上,该过程需要注意,避免整流罩与固定环的距离过大,否则起吊桩基础另一端时,会导致整流罩滑向桩基础入泥端,并对固定环产生冲击,可能破坏固定环的结构可靠性。

29.所有部件连接完成后,缓慢起吊桩基础,使桩基础逐渐垂直于甲板,此时整流罩在重力作用下滑向固定环,当下滑倒到固定环的位置时,通过固定环限制其在桩基础轴线方向的继续下滑。继续起吊桩基础至机位点,确定位置后缓慢下放桩基础,使其穿过防护底盘

上的安装孔直至其与海床接触。在此过程中,桩基础首先在重力作用下自行沉陷,沉陷停止后桩锤开始工作,使桩基础的入泥端继续下沉直至达到目标深度,此时整流罩与防护底盘顶部发生接触,封闭了水流从防护底盘顶部的安装孔进入保护空间的所有路径,同时通过水梯阻挡和改变水流的流向并消减水流对海床面泥沙的起动能力,完整的桩基础防冲刷功能此时正式生效,桩基施工过程结束。

30.风电场运营期结束后,若要回收水下桩基础及相关设备,只需要根据上述过程反向施工即可,此时起吊桩基础时,整流罩在固定环的带动下随桩基础一同被吊起,而防护底盘则需要拖钩进行打捞,但打捞过程并不困难,故在此不再赘述。

31.以上所述之实施例子只为本实用新型之较佳实施例,并非以此限制本实用新型的实施范围,故凡依本实用新型之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1