一种用于保护凹、凸岸的消能生态护坡结构及护坡

1.本发明涉及一种护坡结构,尤其涉及一种能够降低河流弯度较大处的水流对两岸的冲刷破坏的护坡结构及护坡。

背景技术:

2.护坡是指一种修筑在河段、岸两侧的防护型建筑物。水利河道护坡是指利河道两岸设置的倾斜边坡,由于河水的持续流动冲击,河道两岸尤其是弯度较大的凹、凸河岸上的泥土会被大量冲刷侵蚀,造成水土流失,影响河道两岸的生态,还容易造成水利河道的阻塞,因此需在河道两岸建设护坡,以防止水土流失造成的生态破坏和河道堵塞。

3.传统的护坡结构为挡墙形式,为了保证河段边坡及周围环境的安全,采用工程材料对边坡进行加固。但是传统结构通常仅注重强度而无法消减水对在河流凹、凸岸处的边坡的冲刷破坏作用,同时,传统护坡的修筑工程量大,修筑期长,平整度难以保证,导致护坡体整体美观度不足且不便于在上面移植草皮和树木。

技术实现要素:

4.发明目的:本发明的目的是提供一种能够降低河流弯度较大处的水流对两岸的冲刷破坏的护坡结构及护坡。

5.技术方案:本发明所述的用于保护凹、凸岸的消能生态护坡结构,包括由外向内依次设置的混凝土坡面、填土层、天然土层、排水系统和消能排水层;混凝土坡面上开有通向填土层的泄水孔;所述排水系统包括副排水管、主排水管和抽水装置,所述主排水管上连接有多根副排水管,所述主排水管通向河道,所述排水系统由抽水装置将通过泄水孔流入填土层和天然土层的水抽至副排水管并由主排水管排出;所述消能排水层包括缓冲体,用于降低水流对护坡结构的冲击。

6.所述混凝土坡面的高度由河岸向河道方向逐渐降低,所述混凝土坡面上有连续排布的混凝土护岸单元,所述混凝土护岸单元的截面为半椭圆形。

7.所述消能排水层还包括轮台、滚轮组、滑轮和滑轮道,所述轮台设置在消能排水层靠近河道一侧的边缘上,所述滚轮组设置在轮台上,包括主动轮和从动轮,所述主动轮在水流作用下转动并带动从动轮转动,所述轮台通过滑轮和滑轮道滑动设置在消能排水层中,其侧面连接有主缓冲体,所述轮台在水流作用下沿滑轮道运动并对主缓冲体进行压缩或拉伸。

8.主缓冲体一侧与轮台连接,另一侧连接主抽水装置,所述主抽水装置包括弹簧、主中心杆、主旋转连杆、主活塞头以及用于容纳上述组件的主伸缩筒,所述弹簧设置在主伸缩筒的顶面上并与中心杆的一端连接,所述中心杆另一端连接主活塞头,所述主旋转连杆以主中心杆的中轴线为对称轴对称设置在主中心杆上,主旋转连杆包括第一杆件和第二杆件,所述第一杆件和第二杆件一端与中心杆转动连接,另一端互相转动连接。

9.所述消能排水层还包括副抽水装置和副缓冲体,所述副抽水装置与副缓冲体间隔

设置,副抽水装置与副缓冲体之间设有用于埋设副排水管的埋充体。所述副排水管中设有单向流水塞。

10.所述副抽水装置包括副活塞头、副中心杆、副旋转连杆、套筒、支撑杆、挡板以及用于容纳上述各组件的副伸缩筒,所述副活塞头设置在副中心杆的顶端,挡板设置在副中心杆的底端;所述套筒套设在副中心杆上,包括固定套筒和滑动套筒,所述滑动套筒设置在固定套筒和挡板之间;所述副旋转连杆以副中心杆的中轴线为对称轴对称设置在副中心杆上,包括第三杆件和第四杆件,所述第三杆件的一端与副中心杆转动连接,另一端与第四杆件的一端转动连接,所述第四杆件的另一端与固定套筒转动连接,所述支撑杆一端与滑动套筒转动连接,另一端与第四杆件转动连接。

11.所述主缓冲体包括内侧缓冲体和外侧缓冲体,所述内侧缓冲体和外侧缓冲体层叠设置,两端设有加封体;所述副缓冲体和主缓冲体结构相同;主缓冲体的厚度大于副缓冲体,各个副缓冲体的厚度由河道向岸边方向依次递减。

12.所述混凝土坡面上等间隔均匀设置有加筋体孔,所述加筋体孔内设有贯穿填土层和天然土层的加筋体,所述泄水孔沿加筋体孔周向均匀分布,所述加筋体孔和泄水孔将混凝土坡面分隔成大小相等的区域。

13.本发明所述的护坡包括如前所述的护坡结构,护坡结构通过基桩与地基相连接,主排水管埋设在地基中,副排水管穿过地基连接至主排水管。

14.有益效果:与现有技术相比,本发明具有如下显著优点:能够有效地实现消能护岸,尤其适合设置在河道弯度较大的凹凸岸两侧,当水流流速过大而冲刷坡面时,由高到底的阶梯状走势可以使水流向下流淌。同时坡面半扇椭圆形形状和横截面的弧形结构可以消减水流的能量,减少水流冲刷对坡面的伤害。滚轮组结构能顺着水流方向,更好地适应水流的冲刷,从而达到消能的目的。护坡结构的稳定性高,混凝土坡面与填土层、天然土层之间的联结性好。绿化区域为整个混凝土坡面进行了美化。消能层内部各组成部分协作配合,有序地进行抽水和排水,保证了结构稳定性的同时能够有效地排出土层和容纳槽中的水,减少土层中的含水量,保持容纳槽中的干燥。

附图说明

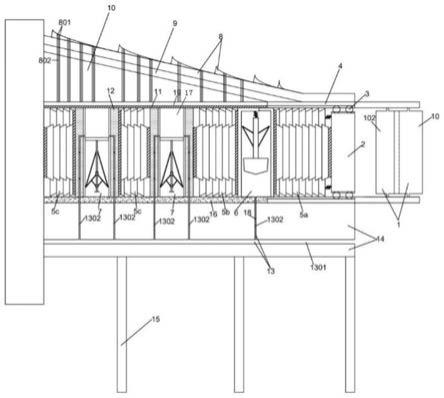

15.图1为本发明一个实施例的剖视图;

16.图2为本发明一个实施例的俯视图;

17.图3为本发明一个实施例的混凝土坡面的主视图和侧视图;

18.图4为本发明一个实施例的加筋体孔和泄水孔布置图;

19.图5为本发明一个实施例的主抽水装置结构示意图;

20.图6为本发明一个实施例的副抽水装置结构示意图;

21.图7为本发明一个实施例的滚轮组的俯视图;

22.图8为本发明一个实施例的单向流水塞的结构示意图;

23.图9为本发明一个实施例的缓冲体结构示意图;

24.图10为本发明一个实施例的滑轮道横截面示意图;

25.图11为本发明一个实施例的加筋体孔、泄水孔布置的局部示意图。

具体实施方式

26.下面结合附图对本发明的技术方案作进一步说明。

27.如图1-11所示的实施例中的消能生态护坡结构包括排水系统以及自上而下设置的混凝土坡面8、填土层9、天然土层10、水仓19、透水层11和消能排水层;生态护坡结构通过设置在河流两岸,其高度由岸边向河流方向逐渐降低。

28.如图1、4、11所示,混凝土坡面8上设置有均匀、等距离的加筋体孔802,加筋体孔802呈正方形,加筋体孔802四周均匀设置有四个泄水孔801;加筋体孔802内插有贯穿填土层9与天然土层10的加筋体,加筋体孔802与泄水孔801将混凝土坡面8分割成的等大小的绿化区域803,绿化区域803可用于种植绿植,对填土层9进行水土保持的同时美化环境。加筋体用于加固整个护坡结构的稳定性和增强混凝土坡面8与填土层9、天然土层10之间的联结性。

29.排水系统包括副排水管1302、主排水管1301和抽水装置,主排水管1301上连接有多根副排水管1302,主排水管1301通向河道,河道冲刷在护坡结构上的水流通过泄水孔801依次流经填土层9、天然土层10、水仓19和透水层11,的水抽至副排水管并由主排水管排出消能排水层包括滚轮组1包括主动轮101与从动轮102组成联动机构,所述填土层9在混凝土坡面8的下方,天然土层在填土层9下方,容纳槽17在天然土层10的下方,天然土层10与容纳槽17之间有水仓19、透水层11与滑轮道4,所述地基14在容纳槽17下方,容纳槽17与地基14之间有混凝土垫层16与滑轮道4,所述地基中埋设有排水管13,地基14打设有桩15;所述混凝土坡面8呈阶梯状半扇形,所述混凝土坡面8上设置有等距离的泄水孔801、加筋体孔802、绿化区域803直通填土层9与天然土层10;所述容纳槽17内设有轮台2与滑轮3、缓冲体5、主抽水装置6、埋充体12和副抽水装置7。

30.如图2所示,为整个水利工程消能生态护坡结构在凹、凸岸保护结构的俯视图。整体结构呈现为连续的弯月形结构,当水流经过凹、凸岸时,水流方向发生改变,水流方向在弯月形护坡结构上发生反射,同时流经此处的水流能量发生消减,从而实现消能护岸的目的。

31.如图3所示,整个水利工程的消能生态护坡结构的混凝土坡面8为阶梯状,从河道旁地面向河道方向的高度逐渐降低。混凝土坡面8形状为半扇椭圆形。当水流流速过大而冲刷坡面时,由高到底的阶梯状走势可以使水流向下流淌。同时坡面的半扇椭圆形形状和横截面的弧形结构可以消减水流的能量,减少水流冲刷对坡面的伤害。

32.如图1所示,透水层11下方设有容纳槽17;由混凝土坡面8上的泄水孔801上流入的水,填土层9与天然土层10产生的水流通过透水层11流入容纳槽17之内。容纳槽17边缘设有轮台、滚轮组、滑轮和滑轮道,内部设有缓冲体和抽水机构,由上述部件组成消能排水层。

33.如图1与图7所示,滚轮组1包括主动轮101与从动轮102,主动轮101由筒轴1012、筒芯1011、扇叶组成,从动轮102结构与主动轮101相同。所述的主动轮101与从动轮102的扇叶抵接,组成联动机构。当图2所示的水流流过整个消能护坡装置时,主动轮101自身转动的同时带动从动轮102转动,从而带动整个滚轮组的转动,将水流施加在边坡结构上的力用于带动滚轮组旋转,使边坡结构更好地适应水流的冲刷,减少对边坡结构的破坏,达到消能的目的。

34.当如图2所示的凹、凸岸水流流经整个水利工程消能生态护坡结构时,整个护坡结

构中,首先轮台2、滑轮3、滑轮道4受到水流的冲击而产生滑动;轮台2的移动带动主缓冲体5a的向河道方向的拉伸并产生回弹作用力;然后主抽水装置6被压缩开始自下而上抽水,抽出的水流顺着副排水管1302向下流入主排水管1301流出;当抽水装置a6被压缩并产生回弹后,第一副缓冲体5b被压缩并产生回弹;第一副缓冲体5b的压缩回弹带动第一个副抽水装置7被压缩并开始自上而下抽水,抽出的水顺着两旁的副排水管1302向下流入主排水管1301排出;当第一个副抽水装置7被压缩并产生回弹后,带动了第二个副缓冲体5c被压缩并产生回弹;然后第二个副抽水装置7被压缩并开始自上而下抽水,抽出的水顺着两旁的副排水管1302向下流入主排水管1301排出;最后,第二副缓冲体5c被压缩并产生回弹,控制整个容纳槽17内结构的平衡与稳定。

35.如图1所示,容纳槽17内设置有主缓冲体5a、第一副缓冲体5b、第二副缓冲体5c,缓冲体的厚度由河道向岸边陆地方向依次减小;如图9所示,主缓冲体和副缓冲体结构相同,均由内侧缓冲体502与分布在内侧缓冲体502两侧的外侧缓冲体503构成,缓冲体5两旁由加封体501加固。内侧缓冲体502与外侧缓冲体503皆由可被压缩与回弹的弹性材料制成。当缓冲体5被压缩或拉伸时,均可以产生有效的回弹力驱使缓冲体回复到受压缩或拉伸之前的状态。

36.如图5所示,所述容纳槽17内设置有一个主抽水装置6自下而上抽水。所述主抽水装置6由上到下由主伸缩筒601、弹簧602、中心杆603、主旋转连杆604、主活塞头605组成联动机构。弹簧601连接在主伸缩筒601上,中心杆603连接在弹簧601的另一头,中心杆603端部连接主活塞头605,中心杆603的两边连有两对主旋转连杆604。主活塞头605由弹性材料制成,受到主伸缩筒601的挤压之后被压紧,在套筒内实现密闭空间。当主抽水装置6的两侧壁受到挤压时,主伸缩筒601被压缩变窄,主旋转连杆604受到主伸缩筒601的挤压而产生向上弧度的倾斜。中心杆603由于受到主旋转连杆604的旋转力的拉扯而开始向下移动,同时带动了主活塞头605运动。连接在中心杆603顶端的弹簧602由于受到拉力而产生了回弹力,从而带动了中心杆向上运动,整个装置由此实现了来回往复的活塞运动。抽出的水顺着主抽水装置6底部的副排水管1302流出。主抽水装置6自下而上抽水,主要用于抽出整个容纳槽17内多余的水,从而保证了容纳槽内的干燥性。

37.本实施例中,容纳槽17内设置有两个副抽水装置7自上而下抽水。如图6所示,所述副抽水装置7内由上到下由副活塞头702、副中心杆703、主旋转连杆604、套筒705、支撑杆707、挡板706组成一个联动机构,联动机构容纳在副伸缩筒701中;所述套筒705分为固定套筒7051与滑动套筒7052,固定套筒7051连接副旋转连杆704与主杆体703,滑动套筒705连接支撑杆707与副中心杆703。副活塞头702由弹性材料制成,受到副伸缩筒701的挤压之后被压紧,在套筒内实现密闭空间。当副伸缩筒701被挤压时,整体装置横向变窄,副中心杆703两旁的副旋转连杆704首先受到挤压而向下旋转,同时连接的固定套筒7051带动副中心杆703向上移动。副旋转连杆704的向下旋转变形带动了支撑杆707的移动,滑动套筒7052向下沿着主杆体703滑动,到挡板706处停止,同时支撑杆707在副旋转连杆704旋转的基础上提供了一个相反的力,将已经移动的副旋转连杆704推回原位,整个装置由此实现了往复的活塞运动。抽出的水顺着副抽水装置7两边的副排水管1302流出。主抽水装置6自上而下抽水,主要用于抽出整个由混凝土坡面8上泄水孔中流入的水以及填土层9与天然土层10内的水,从而保证了容纳槽内的干燥性。

38.如图1所示,副伸缩筒701与各缓冲体之间设有埋充体12,用于加固与保护埋设在其中的副排水管1302。如图8所示,副排水管1302内设有单向流水塞,单向流水塞由两块圆弧形韧性板18组成。水流沿着副排水管1302向下流动,顶开圆弧形韧性板18向下流动,最终汇入主排水管中,主抽水装置6与副抽水装置7的活塞运动防止副排水管1302中的水流发生回流。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1