一种用于治理滨水农田径流污染的生态护岸的制作方法

1.本实用新型涉及生态环境治理、农业面源污染治理技术领域,尤其涉及一种用于治理滨水农田径流污染的生态护岸。

背景技术:

2.在点源污染逐渐得到控制后,农业非点源污染对水环境的污染贡献比例越来越高。据研究,我国湖泊的氮、磷50%以上来自于农业非点源污染,该类污染具有随机性和不确定性、广泛性和不易检测性、分散性和隐蔽性等特点。在农业生产过程中,由于降雨等因素导致的农田氮、磷的流失,通过地表径流直接进入到地表水,造成水质恶、水体富营养化或黑臭现象。如何减少农田降雨径流污染的入河量,是解决农业非点源污染问题的研究方向之一。

3.目前国内常见的生态工程措施主要包括人工湿地、拦截沟渠等,即将收集的农田径流或退水集中净化处理后排放至周边水体,这类工程虽净化效果好,但一般存在施工周期长、造价较高、后期运维困难等问题。

4.近年来,通过生态护岸对径流非点源污染截留成为相关研究热点之一。其中河岸植被带、滨岸缓冲带、生态交错带等生态工程较为普遍,该类工程主要利用所栽植物对径流的阻留和净化作用,其净化效果一般,且护岸形式与功能较为单一。另一类为新型硬质护岸,如混凝土框格预制件护岸、生态型混凝土预制件护岸、生态混凝土护岸等,该类护岸具有强度大、护岸护坡性能好的优点,但对径流污染的净化效果一般,在城区应用较多,由于使用混凝土材料,所以建设费用较高。

5.综上,在农村或城郊地区,寻求一种适用于滨水农田径流污染削减的新型生态护岸技术显得十分必要,在满足径流拦截与污染物净化的基础上,还可实现多重功能、取材方便、施工简单、工程造价低等需求。

技术实现要素:

6.有鉴于此,本实用新型提供了一种用于治理滨水农田径流污染的生态护岸。本实用新型利用农田驳岸现状条件,因地制宜地构建或修建出新型的生态护岸,利用该生态护岸拦截、净化农田降雨中的污染物,有效地解决了农田径流污染引起的周边水体水质恶化、常规生态工程存在不足的问题。

7.一种用于治理滨水农田径流污染的生态护岸,包括设置在岸上的第一过滤净化结构和设置在河道边坡上的第二过滤净化结构。

8.所述第一过滤净化结构包括多道布置在农田一侧靠近河道边坡位置的桩篱围挡、以及种植在相邻两道桩篱围挡之间的土壤内的植被过滤带,桩篱围挡内设置有第一透水土工布。

9.所述第二过滤净化结构包括从河道边坡的坡底从下往上依次设置的第一层过滤层、第二层过滤层和第三层过滤层,第一层过滤层、第二层过滤层和第三层过滤层构成的过

滤主体上水平或横向扦插有活枝条或梢料,第一层过滤层内铺设有穿孔管,第一层过滤层与河道边坡坡底的土壤基层之间设置有防渗膜,第一层过滤层与第二层过滤层之间、第二层过滤层与第三层过滤层之间均设置有第二透水土工布。

10.优选地,所述第一层过滤层、第二层过滤层和第三层过滤层构成的过滤主体与河道边坡的坡面之间也设置有第二透水土工布。

11.优选地,所述第一层过滤层、第二层过滤层和第三层过滤层构成的过滤主体的表面坡度与河道边坡的坡面坡度一致。

12.优选地,所述河道边坡的坡面坡度小于0.2。

13.优选地,所述第一层过滤层选用的是φ20~40mm的碎石滤料,第二层过滤层选用的是φ15~25mm的砂砾石滤料,第三层过滤层选用的是φ1~2mm的中粗砂滤料,第一滤料层、第二滤料层和第三滤料层的铺设厚度不同。

14.优选地,所述第一层过滤层、第二层过滤层和第三层过滤层构成的过滤主体的整体厚度为1.5~2.0m,其第一滤料层、第二滤料层和第三滤料层的铺设厚度比例为3:5:2。

15.优选地,所述桩篱围挡包括多个并排等距设置的围挡支护、以及设置在相邻围挡支护之间的篱笆围栏。

16.优选地,所述植被过滤带种植宽度不小于2m、种植坡度不大于0.05,其种子的播种密度为30~50g/m2。

17.优选地,所述活枝条或梢料选用的是柳枝、芦荻、秸秆或苇草。

18.优选地,所述穿孔管的出水端连接有90度弯头,90度弯头的出水口没于河道常水位以下,且穿孔管的管底标高高于河道常水位。

19.本实用新型的有益效果是:

20.1、本实用新型利用农田驳岸现状条件,对滨水农田原有边坡进行因地制宜地改造,修建出一种新型生态护岸,该生态护岸利用桩篱围挡以及桩篱围挡之间的植被过滤带对径流雨水中的颗粒物、污染物进行初步过滤,再利用以“斜式潜流湿地”的设计理念修建的过滤净化主体对农田径流进行二次深度净化,进一步削减了有机物、氮、磷等污染物,同时也增加了近水边坡的稳定性,减少水土流失,为生物营建适宜的栖息场所。

21.2、桩篱围挡之间种植的狼尾草对径流、泥沙、氮、磷等具有明显的拦截效果,拦截率均大于50%,且具有固堤防沙的作用,同时狼尾草生长速度快,短期内即可发挥拦截作用,且生长良好,基本无病虫害发生,后期维护仅需简单收割,收割后的狼尾草可作为饲料供家畜食用,也可以作为编织和造纸的原料,可实现资源再利用。

22.3、河道边坡得的整体设计坡度不仅有利于增加农田降雨径流在边坡滤料中的水力停留时间,增强拦污去污效果,而且也能减轻径流冲刷,减少水土流失,增加近水边坡的稳定性,为生物营建适宜的栖息场所。

23.4、河道边坡主体上扦插的活枝条或梢料不仅具有一定的阻水作用,可适当增加径流非点源污染物在滤料层中的停留时间,也可吸收径流中的污染物质作为自身营养供给,生长发育到一定程度后,可有效减少河岸侵蚀,为河岸提供直接的保护层,而且能较快形成植被覆盖层,改善河岸植被和河边生境,形成自然景观。且活枝条或梢料可在农村或城郊就地或就近取材,例如可取柳枝、芦荻、秸秆、苇草等林业或农业废弃物,实现废弃资源再利用。

附图说明

24.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

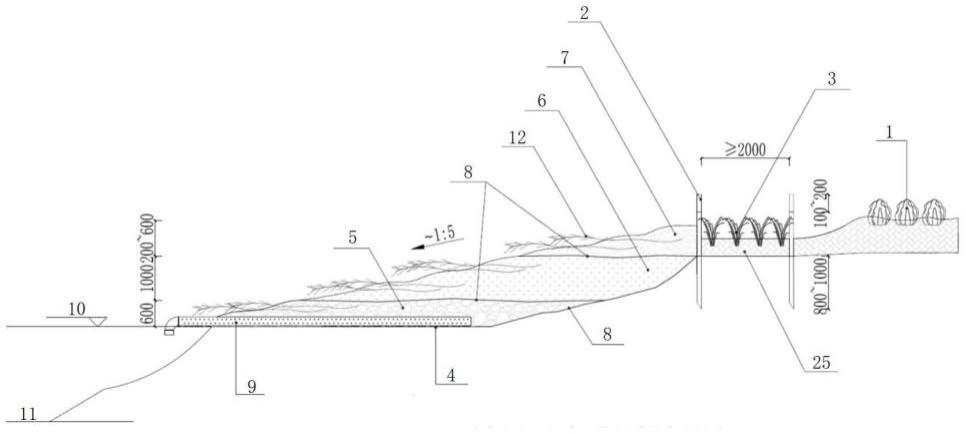

25.图1是河道边坡的结构示意图。

26.图2是桩篱围挡的结构示意图。

27.图中标号的含义为:

28.1为田间农作物,

29.2为桩篱围挡,21为围挡支护,22为横向竹片,23为纵向竹片,24为第一透水土工布,25为桩篱围挡之间的土壤,

30.3为植被过滤带,

31.4为防渗膜,

32.5为第一滤料层,

33.6为第二滤料层,

34.7为第三滤料层,

35.8为第二透水土工布,

36.9为穿孔管,

37.10为常水位,

38.11为河床,

39.12为活枝条或梢料。

具体实施方式

40.为了更好的理解本实用新型的技术方案,下面结合附图对本实用新型实施例进行详细描述。

41.应当明确,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

42.下面通过具体的实施例并结合附图对本技术做进一步的详细描述。

43.在本技术的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“第一”、“第二”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;除非另有规定或说明,术语“多个”是指两个或两个以上;术语“连接”、“固定”等均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

44.本说明书的描述中,需要理解的是,本技术实施例所描述的“上”、“下”、“左”、“右”等方位词是以附图所示的角度来进行描述的,不应理解为对本技术实施例的限定。此外,在上下文中,还需要理解的是,当提到一个元件连接在另一个元件“上”或者“下”时,其不仅能够直接连接在另一个元件“上”或者“下”,也可以通过中间元件间接连接在另一个元件“上”或者“下”。

45.本实用新型给出一种用于治理滨水农田径流污染的生态护岸,包括设置在岸上的第一过滤净化结构和设置在河道边坡上的第二过滤净化结构。

46.所述第一过滤净化结构包括多道布置在农田一侧靠近河道边坡位置的桩篱围挡2、以及种植在相邻两道桩篱围挡2之间的土壤内的植被过滤带3,桩篱围挡2内设置有第一透水土工布24。

47.桩篱围挡2用以拦截径流雨水中的颗粒及吸附于颗粒上的污染物。

48.每道桩篱围挡2均由多个并排等距设置的围挡支护21、以及设置在相邻围挡支护21之间的篱笆围栏组成。

49.围挡支护21是桩篱围挡2的支护主体,既能增强围挡的稳定性,又可营造自然田园风情。本实施例中,围挡支护21选用的是木桩,具体地,木桩选用的杉木,实际使用过程中,也可根据需要,选用其他材质。木桩的直径和长度根据现场实际情况而定,直径宜为5~10cm,长度宜为1.5~2.0m。

50.相邻两个围挡支护21之间安装有篱笆围栏,篱笆围栏可有效拦截径流雨水中的颗粒及吸附于颗粒物上的污染物,使径流排水顺畅。本实施例中,篱笆围栏采用的是竹篱笆,具体地,篱笆围栏由上、下两个绑扎在围挡支护上的横向竹片22、以及平行捆绑固定在两个横向竹片22上的两层纵向竹片23组成,两层纵向竹片23之间夹有第一透水土工布24,可对径流雨水中的颗粒及吸附于颗粒上的污染物进行过滤,第一透水土工布24可选用绿色、质量为200g/m2的土工布。

51.前、后两道桩篱围挡之间的间距可根据现场实际情况而设置,但不小于2米。

52.围挡支护21和篱笆围栏可在农村或城郊就地或就近取材,材料费用相对较低。

53.相邻两道桩篱围挡2之间种植的植被过滤带3不仅对径流、泥沙、氮、磷等具有明显的拦截效果,而且还具有固堤防沙的作用。

54.本实施例中,相邻两道桩篱围挡2之间种植的草本植物为狼尾草,其种植宽度不小于2m、种植坡度不大于0.05,其种子的播种密度为30~50g/m2。狼尾草生长速度快,短期内即可发挥拦截作用,且生长良好,基本无病虫害发生,后期维护仅需简单收割,同时,收割后的狼尾草可作为饲料供家畜食用,也可以作为编织和造纸的原料,可实现资源再利用。

55.上述桩篱围挡2和植被过滤带3可作为生态护岸的岸上过滤部分,对径流雨水中的污染物进行初步过滤。

56.所述第二过滤净化结构包括从河道边坡的坡底从下往上依次设置的第一层过滤层5、第二层过滤层6和第三层过滤层7,三层滤料层所选用滤料的粒径从下往上逐渐减小。

57.第一滤料层5内铺设有穿孔管9。穿孔管9可对处理后的径流集中收集、输送,并排放至周边水体。

58.本实施例中,穿孔管9的出水端连接有90度弯头,90度弯头的出水口没于河道常水位10以下,这样可适当减小出水流速,缓冲出口压力。且穿孔管9的管底标高高于河道常水位,尽量保证径流顺畅排出。穿孔管9选用hdpe材质,具有良好的硬度、耐腐蚀性、抗冲击性、耐低温性等优点,管壁上的透水孔孔径宜为10mm,且需均匀排布。穿孔管9外表面包裹的透水土工布可以防止管壁上的透水孔被外部小颗粒堵塞,该透水土工布质量为200g/m2。

59.第二滤料层6和第三滤料层7的底部分别铺设一层第二透水土工布8,可以有效防止上层较细粒径的滤料进入下层滤料中而造成堵塞。

60.且第一滤料层5、第二滤料层6和第三滤料层7共同组成的过滤主体与河道边坡的坡面土壤的交界处也铺设有一层第二透水土工布8,质量宜大于300g/m2,可以避免土壤被渗水挟裹到滤料层内,可以避免水土流失,同时也能保证边坡土壤和水环境物质交换的通道。

61.优选地,过滤净化主体的整体厚度为1.5~2.0m,其第一滤料层5、第二滤料层6和第三滤料层7的铺设厚度比例为3:5:2。不同粒径不同厚度的滤料层可确保径流在各部分中的水力停留时间,对污染物起到理想的过滤和吸收作用,且滤料层整体厚度适宜可保证边坡稳定性。

62.本实施例中,铺设的第一种粒径的滤料为φ20~40mm碎石滤料,第二种粒径的滤料为φ15~25mm砂砾石滤料,第三种粒径的滤料为φ1~2mm中粗砂滤料,这三种滤料取材方便、价格相对低廉。试验结果表明,该设计可截留90%左右的泥沙量,泥沙携污量同时可被有效截留,达到良好的径流净化效果。上述滤料可由混凝土类建筑固体废弃物破碎、筛分后再生利用。

63.过滤净化主体滤料层的滤料可根据实际水质削减指标或达标需求,考虑更换成沸石、火山岩、页岩、陶粒等经特殊加工、优化后的滤料,此类滤料去污效果更佳。

64.第一层过滤层5、第二层过滤层6和第三层过滤层7构成的过滤主体上水平或横向扦插有活枝条或梢料12。

65.扦插的活枝条或梢料12主要包括柳枝、芦荻、秸秆、苇草等林业或农业废弃物,可在农村或城郊就地或就近取材,实现废弃资源再利用。

66.活枝条或梢料12的扦插作业较为简单,适宜密度的活枝条或梢料具有一定的阻水作用,可适当增加径流非点源污染物在滤料层中的停留时间。

67.在建造本实用新型的生态护岸时,具体包括以下步骤:

68.s1,在农田一侧靠近河道边坡的位置布置多道用以拦截径流雨水中的颗粒及吸附于颗粒上的污染物的桩篱围挡2。

69.具体地,首先,确定桩篱围挡2所需围挡支护21的个数以及每个围挡支护21固定的桩位;

70.围挡支护21的桩位确定好后,将每个围挡支护21打入其对应桩位处的土壤25内,相邻两个围挡支护21之间的间距宜为1.0m,每个围挡支护21打入地下的深度宜控制在0.8~1.0m;

71.然后,在相邻两个围挡支护21之间搭设篱笆围栏,从而形成一道桩篱围挡,其中,篱笆围栏的内部夹有一层透水土工布24;以竹篱笆为例,搭设篱笆围栏时,先将宽度为5cm的竹片用φ2~3mm尼龙绳或φ1~2m细钢丝横向捆绑于相邻围挡支护21上,位于上方的横向竹片22固定在距离围挡支护21顶部0.1~0.2m的位置,上、下两个横向竹片22之间的间距保持在0.5m左右;在将长度为0.8~1.0m、宽度为3~5cm的竹片平行竖向放置在横向竹片22的一侧,再将宽度0.5m、长度适宜的一层透水土工布紧贴该层纵向竹片23,再将同样的纵向竹片23放置在横向竹片22的另一侧并与该层纵向竹片相对合,用尼龙绳或细钢丝将几处交叉节点捆绑固定,纵向平行的两条相邻竹片之间的间距为10cm,呈现出竹篱笆的田园景象;

72.重复上述步骤,在继续第一道桩篱围挡的下游等间隔布置多道桩篱围挡。

73.s2,翻耕相邻两道桩篱围挡2之间的土壤25并在土壤25内种植草本植物,以在相邻

两道桩篱围挡2之间形成植被过滤带3。

74.相邻两道桩篱围挡2之间的间距即为植被过滤带3的宽度,相邻两道桩篱围挡之间的土壤25被翻耕后,土壤坡度不宜大于0.05,土壤厚度为20~30cm。

75.然后,在翻耕过的土壤内种植草本植物,具体步骤为:草本植物的种子撒播前,根据气候条件温度,提前1~2天将种子浸水;在将浸水的种子均匀撒播到已翻耕过的土壤的表土区;种子撒播完成后的当天,在土壤表层覆盖多层无纺布,多层无纺布从上往下均平整覆盖,且通过设置在无纺布边缘内侧的插入土壤的固定杆将多层无纺布进行固定(固定杆的插放距离无纺布边缘30cm,相邻两个固定杆的间距不少于100cm,固定杆可选用竹筷);待草本植物生长到5~6cm或具有2~3片叶子时,揭掉土壤表层覆盖的无纺布。

76.在相邻两道桩篱围挡2之间种植一定种植面积和种植密度的草本植物,形成植被过滤带3,不仅对径流、泥沙、氮、磷等具有明显的拦截效果,拦截率均大于50%,而且还具有固堤防沙的作用。

77.s3,对河道边坡进行修整以使其坡面坡度满足设计要求,从坡底从下往上依次铺设不同粒径、不同厚度的多种滤料以形成过滤净化主体。

78.该步骤中河道边坡的坡度修整与滤料铺设同步进行。

79.对河道边坡进行修整时,需对其原有岸坡进行一定深度的开挖、整平和夯实,整平和夯实过程中去除土壤中的杂物,并在裸露的边坡土壤外侧铺设一层透水土工布。河道边坡修整后,其坡面坡度小于0.2。

80.铺设滤料时,首先,为了防止径流污染物渗到土壤基层中,在河道边坡坡底水平的土壤基层上铺设防渗膜4,防渗膜4可选用复合土工膜,膜质量应为400~550g/m2,垂直渗透系数不大于1*10-11

cm/s;防渗膜4敷设好后,将第一种粒径的滤料均匀铺设在防渗膜表面直至其夯实后厚度达到第一厚度(如夯实后厚度达到50mm),再将表面包裹透水土工布的穿孔管铺设在其上,穿孔管长度和直径根据现场情况而设定;穿孔管铺设好后,继续铺设第一种粒径的滤料直至其夯实后所形成的第一滤料层的整体厚度达到第二厚度;

81.然后,在第一滤料层5的表面铺设一层第二透水土工布8,该透水土工布的质量为300g/m2,再在该透水土工布的表面均匀铺设第二种粒径的滤料直至其夯实后所形成的第二滤料层6的厚度达到第三厚度;

82.然后,在第二滤料层6的表面铺设一层第二透水土工布8,再在该透水土工布的表面均匀铺设第三种粒径的滤料直至其夯实后所形成的第三滤料层7的厚度达到第三厚度。

83.当第一层过滤层5、第二层过滤层6和第三层过滤层7组成的过滤主体铺设好后,过滤净化主体的表面坡度与河道边坡的坡面坡度一致,即整体坡面的坡度宜小于0.2。

84.河道边坡的过滤净化主体采用重力流形式,保证排水通畅、降低能耗,保证坡面的坡度小于0.2,不仅有利于增加农田降雨径流在边坡滤料中的水力停留时间,增强拦污去污效果,而且较缓的边坡也可减轻径流冲刷,保护边坡稳定,同时也可为动物提供足够的河岸栖息场地。

85.s4,在过滤净化主体上水平或斜向扦插活枝条或梢料12以使其根部朝向坡面的方向生长。

86.活枝条或梢料12可单根扦插,也可用尼龙绳捆绑成束或排后扦插到滤料中。扦插的活枝条或梢料12一般长为2~3m,直径约10~25mm,枝条必须足够柔软以适应边坡滤料的

不平整性。这类材料可吸收径流中的污染物质作为自身营养供给,生长发育到一定程度后,可有效减少河岸侵蚀,为河岸提供直接的保护层,而且能较快形成植被覆盖层,改善河岸植被和河边生境,形成自然景观。

87.优选地,活枝条或梢料12的扦插工序与滤料铺设施工、土工膜铺设等工序同步进行。

88.本发明利用“斜式潜流湿地”的设计理念,对滨水农田原有的边坡进行改造,通过一定厚度的滤料层、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用对农田径流进行二次深度净化,进一步削减有机物、氮、磷等污染物;同时也增加了近水边坡的稳定性,减少水土流失,为生物营建适宜的栖息场所。

89.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型保护的范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1