一种山体排水回用装置的制作方法

1.本实用新型涉及山体排水回用收集储存的技术领域,具体涉及一种山体排水回用装置。

背景技术:

2.目前,在长期开采过程中,存在着矿业结构布局不合理、矿产资源地质勘查程度低、矿产资源开发利用总体规模小以及矿山地质环境等问题。当暴雨季节来临进一步导致次生地质灾害、破坏地质地貌景观、植被和区域水环境等日益严重的矿山地质环境问题的扩大蔓延,生态环境难以恢复,治理难度大。原有具有自然资源价值的山体因为地质条件变迁导致暴雨季节容易发生滑坡、塌方等危害人民财产生命安全的现象。现有技术对于山体滑坡采用防护网加固的方式处理,只能减少在暴雨季节山体滑坡造成的损害,并不能从根本上解决雨水量过大造成山体滑坡的情况。

3.申请号为cn201420121941.6的实用新型专利申请公开了一种山地雨水收集系统,所述集水管包括一个内置滤板的过滤斗和过滤斗底部相接的导水管,过滤斗含有一个紧贴土壤的竖直边和一个长度不超过竖直边的倾斜边。该实用新型针对上述现有技术的不足,提供了一种山地雨水收集系统,通过对传统集雨容器的改造,得到一种更为适应山地环境的集雨系统。但是采用该方案不能对山地整体的降水进行收集处理,即采用该方案,仅能对山地的雨水进行收集,通过该装置并不能起到防止山体滑坡的雨水处理功能,同时也不能对收集到的雨水进行回收利用。

技术实现要素:

4.本实用新型的发明目的在于,针对上述存在的问题,提供了一种山体排水回用装置,包括集水环和集水收集器,所述集水环环绕山体设置,集水环沿山体顶部向山体底部呈螺旋式环绕下降,使集水环在山体的高程上等距分布,沿山体顶部向山体底部形成若干环状结构的集水环,设置联通管连接若干环状结构的集水环,通过联通管收集山体积水,联通管引导山体积水流向沉淀池。本实用新型针对现有技术中应对山体滑坡的问题,采取集中环形透水布管,暴雨季节有效吸纳大量山体地表雨水,保证水土不流失,尽量保护自然资源。本申请既可以发电,又可以回用雨水,满足山村基本用水。

5.本实用新型采用的技术方案如下:

6.本实用新型公开了一种山体排水回用装置,包括集水环和集水收集器,所述集水环环绕山体设置,集水环沿山体顶部向山体底部呈螺旋式环绕下降,使集水环在山体的高程上等距分布,沿山体顶部向山体底部形成若干环状结构的集水环,设置联通管连接若干环状结构的集水环,通过联通管收集山体积水,联通管引导山体积水流向沉淀池。

7.进一步地,所述若干环状结构的集水环沿山体高程等距分布,每一高程的集水环处设置有集水收集器。

8.进一步地,所述集水环和集水收集器外覆盖单向透水膜,集水收集器外覆盖的单

向透水膜伸入山体的土层设置。

9.进一步地,所述集水收集器的高程高于所对应的集水环高程,所述集水收集器收集山体积水,沿山体倾斜角度,集水收集器向周向的集水环输送山体积水。

10.进一步地,所述沉淀池为多级沉淀池,沉淀池多级处理、沉淀收集到的山体积水,输送多级处理、沉淀后的山体积水至生活用水端。

11.进一步地,所述联通管上设置有发电装置,发电装置包括发电机和发电线,所述发电装置作用于沉淀池,转化沉淀池内山体积水为非饮用水使用。

12.本实用新型的技术效果如下:

13.本实用新型公开了一种山体排水回用装置,装置沿山体环绕联通而成,具备收集暴雨季节雨水、通过发电装置发电后,经过多级沉淀可以作为非饮用水使用。本申请可灵活适应于各种山区以及矿山修复,对山体的原生地形破坏小,充分保证地表不被冲刷,保证水土不流失,有效解决了暴雨季节水土流失容易造成山体滑坡以及山村居民使用水困难的问题。

附图说明

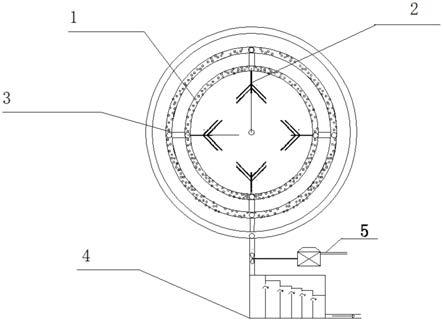

14.图1是本实用新型的结构示意图;

15.图2是本实用新型的山体积水传输示意图;

16.图中标记:1-集水环,2-集水收集器,3-联通管,4-沉淀池,5-发电装置,501-发电机,502-发电线。

具体实施方式

17.下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

18.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。

19.本实施例中,所采用的数据为优选方案,但并不用于限制本实用新型;

20.如图1所示,本实施例提供了一种山体排水回用装置,包括集水环和集水收集器,所述集水环环绕山体设置,集水环沿山体顶部向山体底部呈螺旋式环绕下降,使集水环在山体的高程上等距分布,沿山体顶部向山体底部形成若干环状结构的集水环,设置联通管连接若干环状结构的集水环,通过联通管收集山体积水,联通管引导山体积水流向沉淀池。

21.本实施例中,所述集水环环绕山体,通过联通管连接而成,具备收集暴雨季节雨水通过发电装置发电后经过多级沉淀可以作为非饮用水使用;进一步地,所述集水环和集水收集器外覆盖单向透水膜,集水收集器外覆盖的单向透水膜伸入山体的土层设置,通过集水器收集的水存储到多级沉淀池中。优选地,本实施例的装置在正常天气情况下,可以有效吸纳山体水分用于生活非饮用水使用。

22.如图2所示,所述若干环状结构的集水环沿山体高程等距分布,每一高程的集水环处设置有集水收集器。即在本实施例中,所述每一高程的集水环和集水收集器联合组成该区域的排水回用装置,每一高程的集水环和集水收集器收集该区域的山体积水。

23.本实施例中,所述集水收集器的高程高于所对应的集水环高程,所述集水收集器收集山体积水,沿山体倾斜角度,集水收集器向周向的集水环输送山体积水;如图2所示,山

体为三角锥形体,积水在山体倾斜角度作用下会自然流向山脚方向,在降雨量大于土体容纳饱和量后,山体的土体会发生崩解,水土流失造成山体滑坡,本申请即是通过设置集水收集器处理山体积水,优选地,集水收集器采用带细孔的集水收集器,如图1所示,集水收集器可以牵引山体积水向周向的集水环均匀输水,避免了积水在山体的一侧累积,造成该处的土体破坏造成山体滑坡。

24.本实施例中,所述沉淀池为多级沉淀池,沉淀池多级处理、沉淀收集到的山体积水,输送多级处理、沉淀后的山体积水至生活用水端,本实施例采用多级沉淀工艺,生活用水段取水的水质较好。

25.本实施例中,所述联通管上设置有发电装置,发电装置包括发电机和发电线,所述发电装置作用于沉淀池,转化沉淀池内山体积水为非饮用水使用;本实施例的装置安装方便,使用无污染,无二次残留,能产生清洁能源电能。

26.优选地,本实施例中,所述排水回用装置采用常用材料安装即可满足基本生活用水,采用有效的技术手段解决了山里非饮用水使用困难的问题,非降雨天气的情况下本装置取水速度取决于山体的自然涵养水源丰富程度,能够基本满足山体居民的非用水量。

27.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:

1.一种山体排水回用装置,其特征在于,包括集水环(1)和集水收集器(2),所述集水环(1)环绕山体设置,集水环(1)沿山体顶部向山体底部呈螺旋式环绕下降,使集水环(1)在山体的高程上等距分布,沿山体顶部向山体底部形成若干环状结构的集水环(1),设置联通管(3)连接若干环状结构的集水环(1),通过联通管(3)收集山体积水,联通管(3)引导山体积水流向沉淀池(4)。2.根据权利要求1所述的山体排水回用装置,其特征在于,所述若干环状结构的集水环(1)沿山体高程等距分布,每一高程的集水环(1)处设置有集水收集器(2)。3.根据权利要求2所述的山体排水回用装置,其特征在于,所述集水环(1)和集水收集器(2)外覆盖单向透水膜,集水收集器(2)外覆盖的单向透水膜伸入山体的土层设置。4.根据权利要求2或3所述的山体排水回用装置,其特征在于,所述集水收集器(2)的高程高于所对应的集水环(1)高程,所述集水收集器(2)收集山体积水,沿山体倾斜角度,集水收集器(2)向周向的集水环(1)输送山体积水。5.根据权利要求4所述的山体排水回用装置,其特征在于,所述沉淀池(4)为多级沉淀池(4),沉淀池(4)多级处理、沉淀收集到的山体积水,输送多级处理、沉淀后的山体积水至生活用水端。6.根据权利要求1或5所述的山体排水回用装置,其特征在于,所述联通管(3)上设置有发电装置(5),发电装置包括发电机(501)和发电线(502),所述发电装置(5)作用于沉淀池(4),转化沉淀池(4)内山体积水为非饮用水使用。

技术总结

本实用新型公开了一种山体排水回用装置,包括集水环和集水收集器,所述集水环环绕山体设置,集水环沿山体顶部向山体底部呈螺旋式环绕下降,使集水环在山体的高程上等距分布,沿山体顶部向山体底部形成若干环状结构的集水环,设置联通管连接若干环状结构的集水环,通过联通管收集山体积水,联通管引导山体积水流向沉淀池。本实用新型针对现有技术中应对山体滑坡的问题,采取集中环形透水布管,暴雨季节有效吸纳大量山体地表雨水,保证水土不流失,尽量保护自然资源。本申请既可以发电,又可以回用雨水,满足山村基本用水。满足山村基本用水。满足山村基本用水。

技术研发人员:邹海星 马骏 彭玲 刘峰 刘竹君 李加伟 张玲玲

受保护的技术使用者:中铁四川生态城投资有限公司

技术研发日:2022.04.07

技术公布日:2022/9/26

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1