一种采用剪刀交叉形式布置的上下匝道的制作方法

1.本实用新型涉及城市高架道路设计设置技术领域,具体涉及一种采用剪刀交叉形式布置的上下匝道。

背景技术:

2.随着城市交通的不断发展,高架道路已逐渐成为城市快速路网骨架系统的一种重要敷设型式。快速路的交通服务对象除长距离过境交通外,还兼顾周边地块的交通出入;因此,内环线多在老路基础上进行改造。

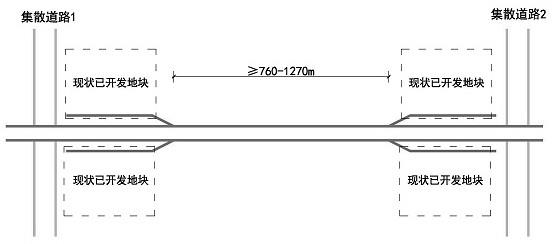

3.一般地,通过互通立交匝道、高架路匝道和辅路匝道等出入口来连接快速路和辅路的交通。快速路路段出入口的位置、间距及形式,应满足主线车流稳定、分合流交通安全迅速的要求。高架匝道就是一种专门连接高架道路和地面道路的一段专用道路。

4.为实现快速路与沿线主要交通干道交通转换,需要按照(如图1 示)的方式在高架道路的两侧设置驶入—驶出模式的主辅出入口,主辅出入口处的道路占地往往较一般的路段更宽,最宽可达到70

‑

80m。而传统城市主干道规划宽度仅为40

‑

60m,因快速路规划的滞后性,城市建设发展现状与高架快速路出入口布设难免存在冲突。为了满足必须设置的出入口需求,往往会导致大规模的拆迁发生,既增大了工程推进的难度,又增加了工期和工程造价。

技术实现要素:

5.针对上述的技术问题,本技术方案提供了一种采用剪刀交叉形式布置的上下匝道,能压缩上下匝道占用空间,有效的解决上述问题。

6.本实用新型通过以下技术方案实现:

7.一种采用剪刀交叉形式布置的上下匝道,包括高架主线路段,以及设置在高架主线路段两侧的上下匝道;将设置在高架主线路段两侧的上下匝道拉近,直至上下匝道平行布置在同一横截面上;使得上下匝道的侧面呈交叉设置,呈剪刀交叉状。

8.进一步的,所述高架主线路段的两侧分别设置有成对布置的上下匝道;将设置在高架主线路段两侧的两对上下匝道对向设置,并将其拉近合并布置在同一横截面上,使得两对上下匝道的侧面重叠。

9.进一步的,所述高架主线路段两侧的上下匝道分别为l1匝道、l2匝道、r1匝道和r2匝道;道路的平面布置为:以路线前进方向按照l1匝道、l2匝道、主线高架、r1匝道、r2匝道的顺序从左向右排列在同一截面。

10.进一步的,所述高架主线路段两侧的上下匝道采用先设置下匝道,后设置上匝道的方式进行分布。

11.进一步的,所述上下匝道的平面线形由直线和圆曲线组成,最小圆曲线半径为500m。

12.进一步的,所述的上下匝道,其高程顺接高架及地面道路高程,路线纵坡度取

0.3%

‑

6%;匝道全宽8.5m。

13.进一步的,所述上下匝道的包括桥梁段和设挡墙的路基段;所述桥梁段的上部结构为现浇箱梁,桥面采用沥青混凝土面层;桥梁段的下部结构为花瓶墩、桩柱式基础;所述路基段的挡墙采用悬臂式挡土墙,路面采用沥青混凝土面层,中部填筑泡沫轻质土。

14.进一步的,所述高架主线路段的平面线形由直线或圆曲线组成,圆曲线半径不小于2000m。

15.进一步的,所述高架主线路段的桥下净空不小于6.5m,路线纵坡度取0.5%

‑

2%。

16.进一步的,所述高架主线路段的桥梁上部结构为现浇箱梁,桥面铺沥青混凝土面层,下部结构为花瓶墩、桩柱式基础。

17.(三)有益效果

18.本实用新型提出的一种采用剪刀交叉形式布置的上下匝道,与现有技术相比较,其具有以下有益效果:

19.(1)本技术方案将设置在高架主线路段两侧的上下匝道拉近,直至上下匝道平行布置在同一横截面上;将原先距离较远的两对上下匝道合并为一组上下匝道,有效减少了占地,减少了拆迁,相应的减少了工程造价,节省了工期;适用于高架主线路段两侧空间受限,需要拆迁地段设置上下匝道;同时还适用于城市高架快速路与主要集散道路交集的位置处设置上下匝道。

20.(2)本技术方案对于城市高架快速路与相邻两集散道路交叉间距较小,不满足《城市快速路设计规程》(cjj129

‑

2009)要求的出入口间距要求时,本技术方案提供了结合实际、满足规范的可行性。

21.(3)本技术方案从高架快速路中主线行驶交通流量的角度出发,该技术方案相对于传统的先入后出型上下出入口设计,采用先出后入型出入口设计,有效的减少了匝道汇入车流与主线汇出车流的交织,提升了主线高架快速路的形式效率,减少了高峰时期的拥堵。

22.(4)本技术方案中上下匝道的设置是从高架连接到地面,匝道的结构依次由桥梁段、设挡墙的路基段组成,挡墙部分阻断了高架快速路两侧地块的沟通,因此将两对上下匝道合并为一组剪刀交叉上下匝道可减少对高架快速路两侧地块沟通的影响。

23.(5)本技术方案中将两对上下匝道合并为一组剪刀交叉上下匝道,可以减少对周边地块的采光、视野、景观、地面交通组织方案的不良影响。

附图说明

24.图1是背景技术中一般上下匝道布置的平面示意图。

25.图2是本实用新型中剪刀交叉式上下匝道布置的平面示意图。

26.图3是本实用新型中剪刀交叉式上下匝道布置的侧面示意图。

27.图4是本实用新型中实施例1的剪刀交叉本体的俯视图。

28.图5是本实用新型中实施例1的剪刀交叉本体的侧视图。

29.图6是本实用新型中实施例1的剪刀交叉本体的正视图。

具体实施方式

30.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本实用新型的保护范围。

31.实施例1:

32.如图2

‑

图6所示,一种采用剪刀交叉形式布置的上下匝道,包括高架主线路段,以及分别设置在高架主线路段两侧、且成对布置的上下匝道,两对上下匝道对向设置;将设置在高架主线路段两侧的两对上下匝道拉近,直至上下匝道平行布置且合并在同一横截面上;使得两对上下匝道的侧面重叠交叉设置,呈剪刀交叉状。

33.高架主线路段两侧的上下匝道采用先设置下匝道,后设置上匝道的方式进行分布。高架主线路段两侧的上下匝道分别为l1匝道、l2匝道、r1匝道和r2匝道;道路的平面布置为:以路线前进方向按照l1匝道、l2匝道、主线高架、r1匝道、r2匝道的顺序从左向右排列在同一截面。

34.所述的上下匝道,其高程顺接高架主线及地面道路高程。

35.所述上下匝道的平面线形由直线和圆曲线组成,最小圆曲线半径为500m;匝道高程顺接高架及地面道路高程,路线纵坡度取0.3%

‑

6%;匝道全宽8.5m。所述上下匝道的包括桥梁段和设挡墙的路基段;所述桥梁段的上部结构为现浇箱梁,桥面采用沥青混凝土面层;桥梁段的下部结构为花瓶墩、桩柱式基础;所述路基段的挡墙采用悬臂式挡土墙,路面采用沥青混凝土面层,中部填筑泡沫轻质土。

36.所述高架主线路段的平面线形由直线或圆曲线组成,圆曲线半径不小于2000m。高架主线路段的桥下净空不小于6.5m,路线纵坡度取0.5%

‑

2%。高架主线路段的标准段全宽25m,具体道路断面形式为:高架桥全宽25m,横断面布置为:0.5m护栏+0.5m右侧路缘带+(3.75m+3.50m+3.50m)行车道+0.5m左侧路缘带+0.5m中央隔离护栏+0.5m右侧路缘带+(3.50m+3.50m+3.75m)行车道+0.5m左侧路缘带+0.5m护栏,变宽段按照规范要求设置,宽度变化范围为26m

‑

40m;桥梁上部结构为现浇箱梁,桥面铺沥青混凝土面层,下部结构为花瓶墩、桩柱式基础。

37.所述的地面道路高程中,地面辅路路线平面与高架主线重合,指标相同;路线纵坡度取0.3%

‑

2%。

38.地面道路的断面宽度取90m,横断面布置为:3.0m人行道+8.5m机非混行车道+18.5m边分带(含交叉上下匝道17.5m)+0.25m右侧路缘带+(3.50m+3.50m+3.50m)行车道+0.25m左侧路缘带+8.0m中央分隔带+0.25m右侧路缘带+(3.50m+3.50m+3.50m)行车道+0.25m左侧路缘带+18.5m边分带(含交叉上下匝道17.5m)+8.5m机非混行车道+3.0m人行道。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1