上下行线采用双层结构便于设置左转匝道的城市互通立交的制作方法

1.本发明涉及立交技术领域,尤其涉及上下行线采用双层结构便于设置左转匝道的城市互通立交。

背景技术:

2.在我国交通事业取得举世瞩目成就的同时,大中城市却存在车牌摇号、车牌拍卖、限号限行、拥堵严重等现象。城市聚集了各方面的社会资源,对周边区域发展具有引领作用,伴随着高强度的土地利用与开发,理应在交通设施方面与之配套。在交通强国的战略下、实施城市更新行动、国家综合立体交通网纲领指引下,在城市用地成本高昂、社会环境和自然环境因素高度敏感的条件下,需要利用新技术缓解交通拥堵。

3.受建设用地等条件的限制,城市高架路或立交桥的互通性较差,往往缺少左转匝道,平行匝道下桥左转车辆与地面车流路线交织严重,且受限于路口信号绿灯通行时间的限制,对平交路口造成很大的通行压力。出口拥堵蔓延至桥上后也降低了高架道路的通行效率。上桥车辆也有类似现象,进入上桥匝道前的路口红灯信号的阻断、车流的交织、上桥不畅造成地面道路拥堵蔓延。拥堵带来的时间和效率上的损失,燃油增加,大气,噪音,灯光污染的加重等一系列负面影响。立交无左转匝道,平交限制左转等方法虽然提高了桥上和地面路口的通行速度,但产生大量车辆绕行的低效交通。高架道路上下桥处匝道造成的拥堵对地面道路和高架道路都带来巨大的负面影响。为防止上下桥处拥堵对高架道路和上下桥匝道周边通行效率的降低而减少高架出入口的作法造成高架道路建设意义的降低,而缺少对通过区域的交通改善功能则容易招致周边居民的反对,增加社会阻力。减少出入口的作法还造成了剩余出入口处更为集中的交通量和周边地域大量地面绕行量,对高架临近区域市民则容易产生高架快速路近在咫尺却上不去下不来的问题,貌似提高了快速路的通行速度却进一步增加无效交通发生量和降低城市交通效率,造成高架快速路的效果大打折扣。

4.如图2所示的四种现有技术,设置左转匝道可以大大提高通行效率,立交左转常用的叶式(图2a)、涡轮式(图2b)等形式需要占用大量建设用地,在城市建成区需要巨大的拆迁成本,土地费用等其他费用在工程建设总投资中占比过高,社会负面影响巨大而缺少可行性,加据了中心城区交通条件改善的难度。并且叶式左转匝道在主线上先进后出容易造成拥堵,在交通量大的市区环境中不宜采用。通常情况下道路的上下行线在同一高度上,左转匝道采用左出(或左入)直连式,左转匝道与对面方向的道路产生交叉,为跨越对面方向的道路,需要将匝道上升至对面道路的上方(或下降至下方),然后再跨越相交道路。在一般的高速公路中,大型车辆在外侧车道行驶,小型车辆在内侧车道行驶,当高速公路立交匝道采用左出或左入方式时,大型车辆左转需要多次变换车道,于行车不利。但在城市快速路系统中,很大程度上限制了大型重车,大交通流中小型车辆占比很高,车辆在左转弯之前驶入靠左车道是一种最直接最便捷的驾驶方式,有着与高速公路不同的特点。上下行线平面分离的钻石式(图2c)立交使得整个立交占地面积巨大,在城市中难于规划。星形立交(图2d)

的占地面积较小,在市政工程中有一定的适用性,为减小匝道坡度,常将两层左转匝道层设置在两个直行主方向的主桥层之间。但是也存在左转路线较为周折,需要两次分流与合流,不够直接的弱点:左转离开主路时需从右侧分流,再从右转匝道的左侧分流;合流时先从左侧与对向的右转匝道合流,再从右侧并入主路。而且占地面积仍然不够小,在城市建成区应用依然涉及到较多拆迁而难以施行。

5.为了提高道路用地的使用效率,提供功能完备的交通机能,涉及到多层城市立交技术。混凝土桥梁(含预应力混凝土桥梁)具有经济性好,施工技术成熟等优点,在我国公路和市政领域建设中占据绝对优势地位。但是对于城市建成区的功能完备的多层桥梁,在市民环保意识提升、城市交通压力巨大的现今时期,无论采用满堂支架现浇还是悬浇,都对周边地域的机能和环境在较长的施工期内有非常大的影响。而采用预制装配式混凝土桥梁跨径在30米程度跨径时构件的运输重量近百吨,城市建成区不仅寸土寸金缺少建设用地而且临时占地也存在诸多困难,难于设置大型预制场地,运输尺寸和重量难于被周边道路和环境所接受。而且对于功能完善的高架桥梁,必然涉及到多层、大跨径、小半径等限制了混凝土装配式结构的使用。在城市中心区域不同于公路建设环境,在高架快速路建设的同时对原地面道路机能、周边环境协调方面有着较高的要求;即使采用30米程度跨径建成大型立交桥,桥下也必然墩柱林立,大量占用地面市政道路,严重遮挡建筑物立面,路口视线受阻对交通安全不利。对周边环境影响显著,有水泥森林的感觉。

技术实现要素:

6.根据上述提出的技术问题,而提供一种上下行线采用双层结构便于设置左转匝道的城市互通立交。本发明采用的技术手段如下:

7.一种上下行线采用双层结构便于设置左转匝道的城市互通立交,包括采用双层结构的高架道路主线,上行线和下行线分别设置在不同高度层,在到达相交路口之前设置左转匝道,所述左转匝道为直接式,即在本象限内完成,且不存在反弯,所述左转匝道根据预设的规划连接上行线、下行线和地面之间的相交道路。

8.进一步地,上、下行线的平面投影为重合或分离或部分重合。

9.进一步地,被交道路为平层或错层。

10.进一步地,高架道路主线为具有四个象限的十字交叉的立交或具有两个象限的丁字交叉的立交。

11.进一步地,所述左转匝道为直接式,即在本象限内完成,且不存在反弯,具体为90

°

回转直接式。

12.进一步地,所述上行线的出口左转匝道连通地面,该侧的地面连通所述上行线的入口左转匝道,所述上行线的出口左转匝道与上行线的入口左转匝道交叉处错层排布;所述下行线的出口左转匝道连通地面,该侧的地面连通所述下行线的入口左转匝道,所述下行线的出口左转匝道与下行线的入口左转匝道交叉处错层排布。

13.本发明上下行道路采用双层结构,不仅节省建设用地,远离路侧建筑,并使得对面方向道路不再成为左转匝道的障碍。同时,如图4a所示,一般高架道路的主线采用平层结构,总桥面较宽使得桥下压抑感较强,距路侧建筑物较近,对建筑物立面遮挡较多,设置左转匝道需要很大建设用地。如图4b所示,本发明上下行线分离的双层高架举架高桥梁窄,压

抑感较少,距路侧建筑物较远,对建筑物立面遮挡较少,设置左转匝道具有很大的灵活性。钢结构桥梁还具有跨越能力强,大跨径,少墩柱,占用地面道路少,桥下视野开阔等优点。并且为装配式结构,具有现场施工时间短,对地面道路交通和周边环境影响小的优点。相比与现有技术的迂回左转需要旋转270

°

,本发明左转匝道为直接式,在本象限内完成,立交的用地面积远小于现有技术,且没有迂回绕路现象。

附图说明

14.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做以简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

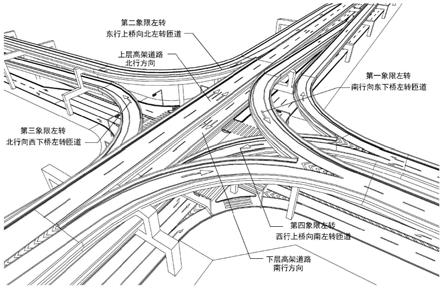

15.图1为本发明实施例1的轴侧图。

16.图2为现有的立交左转匝道,其中(a)为叶形左转匝道,(b)为涡轮形左转匝道,(c)为钻石形左转匝道,(d)为星形左转匝道。

17.图3为本发明实施例1的平面图。

18.图4为平层高架和上下行线分层的双层高架的对比图,其中,(a)为平层高架;(b)为上下行线分层的双层高架。

19.图5为本发明实施例中道路示意图。

20.图6为本发明实施例中地面层示意图(从路口以东向西看)。

21.图7为本发明实施例2中丁字路口整体示意图。

22.图8为本发明实施例2中丁字路口交叉点附近示意图。

23.图9为本发明实施例1中十字路口整体示意图。

24.图10为本发明实施例中采用球拍形墩柱实现单柱双层桥的示意图。

25.图11为本发明实施例1中第三象限从左侧离开上层主路示意图。

26.图12为本发明实施例1中第三象限进行左转示意图。

27.图13为本发明实施例1中第三象限从左侧进入地面路示意图。

28.图14为本发明实施例1中第二象限从地面道路左侧上桥示意图。

29.图15为本发明实施例1中第二象限进行左转示意图。

30.图16为本发明实施例1中第二象限从左侧进入上层主路示意图。

31.图17为本发明实施例1中第一象限从左侧离开下层主路示意图。

32.图18为本发明实施例1中第一象限先爬升高度示意图。

33.图19为本发明实施例1中第一象限进行左转示意图。

34.图20为本发明实施例1中第一象限从右侧并入地面道路示意图。

35.图21为本发明实施例1中第四象限从右侧离开地面道路示意图。

36.图22为本发明实施例1中第四象限进行左转示意图。

37.图23为本发明实施例1中第四象限从左侧并入下层主路示意图。

38.图24为本发明实施例1中每条匝道都连接不同层之间的道路的空间示意图。

具体实施方式

39.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

40.本实施例公开了一种上下行线采用双层结构便于设置左转匝道的城市互通立交,包括采用双层结构的高架道路主线,上行线和下行线分别设置在不同高度层,在到达相交路口之前设置左转匝道,所述左转匝道为直接式,即在本象限内完成,且不存在反弯,所述左转匝道根据预设的规划连接上行线、下行线和地面之间的相交道路。

41.本实施例中,为适应中心城区交通需求巨大和建设用地(含临时用地)严重不足的特点,充分发挥钢结构在跨越能力、特种异形结构的适应性、工厂制造现场组装的装配式性能方面的优势,采用双层、多层钢结构和异形墩柱,如图10所示,本实施例采用球拍形墩柱实现单柱双层桥。在交叉路口附近采用多层框架式墩柱。

42.进一步地,上、下行线的平面投影为重合或分离或部分重合。本实施例中上、下行线的平面投影为重合,在其他可选的实施方式中,还可采用上述分离或部分重合的形式。

43.进一步地,被交道路为平层或错层。

44.进一步地,高架道路主线为具有四个象限的如图1、3、5、9的十字交叉的立交或具有如图7、8的两个象限的丁字交叉的立交。

45.所述左转匝道为直接式,即在本象限内完成,且不存在反弯,具体为90

°

回转直接式,通过采用双层结构将高架道路的上下行线分层设置,使左转匝道能象右转匝道一样转弯90度后直接定向至目标道路,而不是简单引至地面交通信号前或通过占地巨大的270度环形路线左转,用地面积远小于现有技术。离开高架道路为左出,进入高架道路为左入。如果相交道路的上下行线在同一层,相交道路上采用左入或右入(或左出右出)均可。例如:实施例1中第三象限中相交道路的左侧(西侧)希望高架结构尽量远离路侧建筑,上下桥匝道均设置在道路中央,采用双层匝道结构;在相交道路上,第三象限左转弯为左入,第二象限左转弯为左出。相交道路的右侧(东侧)的上下桥匝道设置在道路两侧;在相交道路上,第一象限左转为右入,第四象限左转为右出。

46.由于上下桥车辆不经过平面交叉路口,可以直接从高架快速路行进至目标区域,减少了地面道路的拥堵,提高了桥上桥下的通行效率。借助钢梁的大跨度跨越能力和钢制墩柱的异形结构的能力,可以在建造桥上复杂交通体系的同时最大限度减少墩柱占用地面道路。可采用较高举架,减少高架桥对地面行人的压抑感,减少对建筑物立面的遮挡,避免立交桥下墩柱林立,做到路口视野开阔,有利于交通安全。在极致用地的条件下通过建设功能完备的快速交通系统来配套高强度的土地开发利用伴随的高强度交通需求,完善区域功能,提升区域价值,引领周边区域发展。

47.所述上行线的出口左转匝道连通地面,该侧的地面连通所述上行线的入口左转匝道,所述上行线的出口左转匝道与上行线的入口左转匝道交叉处错层排布;所述下行线的出口左转匝道连通地面,该侧的地面连通所述下行线的入口左转匝道,所述下行线的出口左转匝道与下行线的入口左转匝道交叉处错层排布。

48.本发明基本思路是提高交通用地的利用效率,摒弃叶式或涡轮式等占地巨大的左

转匝道,破解用地难题。取消交通冲突点,通过上下行道路在高度方向上分离实现可根据交通需求灵活设置定向左转匝道,使得左转匝道象右转匝道一样直接高效,减少低效绕行交通。上下桥车辆根据行驶方向直接跨越交通瓶颈的平交路口,解决上下桥车辆对地面平交路口带来的交通压力而引发拥堵的问题。

49.实施例1

50.如图24所示,本实施例为十字交叉的立交,为了便于描述,本实施例中的描述,为上北下南左西右东的设置,其中,东北区域为第一象限,西北区域为第二象限,西南区域为第三象限,东南区域为第四象限,本实施例中的地面主干道如图6所示,其每个方向均具有左转、直行、右转等基本路径。为了便于描述,地面主干道所处层级为1f,下行线所处层级为2f、上行线所处层级为3f。本实施例为4条左转匝道、2条右转匝道、2条平行匝道的全互通枢纽立交。本实施例中,上行线为由南向北的北行,下行线为由北向南的南行。

51.如图11~13所示,为第三象限进行的北行向西下桥左转匝道,首先由3f进入到与下行线平齐的2f,之后进入1f后,出口与地面主干道汇流。北行还设有北行向东下桥右转匝道(第四象限右转),其由3f降到1f。

52.如图14~16所示,为第二象限进行的东行上桥向北左转匝道,首先由1f上到3f,出口与高架3f汇流。东行右转上桥(第三象限右转)则先从地面道路右转,然后通过平行匝道上升至2f与高架南行汇流。

53.如图17~20所示,为第一象限进行的南行向东下桥左转匝道,为避免与第四象限左转匝道干涉,离开主路后先爬升高度,即首先由2f上升到3f,与第四象限进行的北行向东下桥右转匝道汇流后降到1f。从高架南行向西时(第二象限右转),通过平行匝道下桥后从地面道路右转向西。

54.如图21~23所示,为第四象限进行的西行上桥向南左转匝道,首先由1f上到2f,进入2f后,出口与高架2f汇流。西行上桥向北右转匝道(第一象限右转)则首先与左转匝道共同从1f上升至2f后右转分流,再上升至3f后出口与高架北行汇流。

55.实施例2

56.本实施例整体同实施例1类似,其为相交道路至交叉点为止的三岔丁字路口,其具有2左转匝道和2平行匝道。

57.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1