一种适用于山洪易发地区的自溃式过水桥涵

1.本发明属于水利工程、桥涵工程与山洪水沙减灾工程,特别涉及山洪高发易发地区减灾防灾方法和设施。

背景技术:

2.涵洞是指在公路的建设中,为顺利通过沟道渠道且不妨碍交通以及沟渠过水,修筑于路面以下的过水通道,水流可经过水通道流出。在山区流域可用于跨越天然沟谷洼地,作为人、畜和车辆的通道,并起排泄洪水的作用。传统涵洞主要由洞身、基础、端和翼墙等部分构成,常采用砖、石、混凝土等材料制成。传统涵洞一般孔径较小,孔径形状有管形、箱形、拱形等。涵洞是路桥工程的重要组成部分,尤其在山区区域,每公里平均涵洞数量约4

‑

6座。

3.山丘区涵洞较平原地区的涵洞一定程度上减少了交通的压力,但承受了宣泄洪水的巨大压力。山洪灾害暴发过程除了短时强降雨造成的径流洪水以外,因山洪沟道大多并未进行衬砌支护,洪水在沟道中侵蚀岸坡,造成大量泥沙伴随洪水倾泄而下。山区河流中泥沙多为粗颗粒卵砾石,具有宽级配、大粒径、总量大等特征,在沟道下游坡度变缓,水流流速变小的情况下泥沙淤积,水位大幅抬高。加之滑坡泥石流等附加灾害冲毁折断地表植物以及岸坡坍塌后产生大量树枝、树干等植物碎片,与宽级配泥沙共同作用,极易造成涵洞的堵塞,产生壅水,势能提升到非常高的水平,从而发生以冲击破坏为主的山洪灾害。跨沟桥涵还有可能诱发沟道改道,冲毁房屋农田等情况,也可能造成下游沟床冲刷。上述涵洞淤堵不仅会造成较大的安全隐患,且具有灾害放大作用,往往会诱发“小水大灾”现象,非常不利于山洪灾害的风险评估与预警预报,并且在发生淤堵后,后期的清淤、维护等难度较大费用较高,给山区人民的生活带来极大不便。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种适用于山洪易发地区的自溃式过水桥涵,实现枯水期正常过水,方便交通,汛期山洪暴发时及时溃缩,减少淤堵,从而减轻水沙灾害,降低维护成本,提高工程运行安全性。

5.本发明提供的适用于山洪易发地区的自溃式过水桥涵,设置在山区沟道中,包括过流涵管、堆石体,护坡和护底;所述护底设置在沟道底部,护坡设置在沟道两侧岸坡上,所述过水涵管穿过堆石体,沿沟道纵向轴线布置,形成过水涵洞,所述堆石体由堆石料卵砾石堆砌在沟道内形成,卵砾石材料的堆砌方式满足:使过水桥涵在枯水期流量较小时保证自身结构稳定,起到正常过水及行人车辆通行的作用,在汛期山洪暴发流量较大时自动溃决过洪,减少淤堵。

6.进一步地,所述过水涵管为圆形混凝土平口管,根据枯水期多年平均流量,为满足过水需求可水平平行等距离设置1~3根;涵管轴线为直线,走向与沟内主流方向一致,使涵洞进、出水口平顺;管身纵坡坡降与沟道坡降一致,安装高程保证涵管底部低于沟内最低水位,且满足与水面平顺衔接。

7.进一步地,堆石体为梯形体布置形式,坡角θ为堆石体的迎水面和背水面与沟床平面的夹角,坡角θ小于堆石料的休止角。

8.进一步地,卵砾石均匀性的参数需满足cu=1.0~2.0,卵砾石整齐码放并充分振捣使石料之间的孔隙减小。cu=d

60

/d

10

为土力学中表征均匀程度的指标,此系数一般大于1,越接近1表示越均匀。其中d

10

是粒径累计曲线上过筛重量占10%的粒径;d

60

是粒径累计曲线上过筛重量占60%的粒径。

9.进一步地,所述护坡为混凝土护坡,根据沟道原有断面形状设置为梯形断面护坡或矩形断面护坡;所述护底为混凝土配合钢板衬砌形成,或就地取土获得的平床。在施工时预先设置护底,以便架设过水涵管以及保持整体结构稳定。

10.本发明提供的适用于山洪易发地区的自溃式过水桥涵,在工程实施中需要重点确定的工程参数包括:过流涵管的直径d、堆石体的形状以及尺寸(顶部长度l、顶部宽度b、底部宽度b、高度z、坡角θ),堆石材料的粒径d,枯水期流量q,设计洪水水深h

z

,沟道坡降i。各个参数确定方法如下:

11.(1)过流涵管

12.涵管尺寸主要由过流能力、施工条件、工程投资等因素确定。从过流能力出发,涵管直径d由公式(1)确定,其中枯水期涵洞过流量q为枯水期沟道中的流量,当来流量小于或等于该值时,上游来水经由过流涵管下泄。

13.涵洞的过流能力由涵洞的水流流态决定,水流流态根据进口水深h(从涵洞进口洞底起算的上游进口水深)、出口水深h(从出口洞底起算的下游出口水深)与涵管直径的关系,分为无压流(h≤1.2d且h<d)、半压力流(1.2d<h≤1.5d且h<d)、非淹没压力流(h>1.5d且h<d)及淹没压力流(h≤1.2d且h>d,或1.2d<h≤1.5d且h≥d,或h>1.5d且h≥d)。无压流涵洞水流流态还与涵管洞身长度l有关。涵管洞身长度l≥8h时为长洞,l<8h为短洞。

14.无压流涵洞的过流能力可按公式(1)计算;半压力流、非淹没压力流涵管过流能力按公式(2)计算,半压力流流量系数m=m1=0.625,修正系数β=β1=0.735;非淹没压力流,流量系数m=m2,按公式(13)计算,修正系数β=β2=0.85;淹没压力流涵管过流能力按公式(3)计算,流量系数m3按公式(14)计算。为保证涵管安全运行,减小有压流管道内水压力对堆石体稳定性的影响,应尽量保证涵管为无压流流态。判断流态后,可由以上涵管过流能力公式反算出所需的管径。

15.涵管的长度l主要由堰顶宽度以及堆石体的坡角θ确定,通过公式(9)进行计算。所需长度较长时,采用承插式接头管道首尾相接并在接头处使用钢丝网混凝土抹带进行刚性连接。

16.为避免涵管管径过大影响堆石体的稳定性以及河道过流安全,在选取涵管尺寸时应考虑堆石体的高度,若试算得出所需的管径d≥0.5z,则考虑采用多根小管径的涵管共同过水,利用上述公式进行试算,得到满足过流能力要求的涵管尺寸和数量。

17.为保证钢筋混凝土涵管在堆石体和水压力的作用下不产生裂缝,还需对作用在涵管上的荷载进行计算,以保证涵管的强度达到要求,一般要求混凝土强度大于c20。主要的荷载包括土压力、内水压力以及管道自重。为了确保涵管内部表面的混凝土不被冲蚀,还需验算管内流速,保证管内流速小于混凝土的抗冲流速。

18.涵管轴线优选为直线,走向与沟内主流方向一致,使涵洞进、出水口平顺;管身纵

坡坡降应与沟道的坡降保持一致,安装高程h

a

应保证涵管底部低于沟内最小水位,且满足与水面平顺衔接。

19.(2)堆石体体型与尺寸

20.堆石体的体型及尺寸主要从稳定性、功能要求以及沟道实际情况等因素确定,需重点考虑在涵管正常过水条件下堆石体的稳定性以及过人、过车要求。为满足临时桥涵在正常运行期间的稳定性要求,坡角θ应小于堆石料的休止角。堆石体的顶部长度l和高度z应由处理后(指在施工前需对沟道及边坡软弱部分进行加固处理,具体为:挖除淤积体及松散部分,并以原地的石料进行回填压实加固)的沟渠形状来确定,保证能连接两岸,并满足过人过车要求。堆石体长度l为等于堆石前对沟道及边坡软弱部分进行加固处理后沟道两岸顶部的垂直间距,z等于加固处理后两岸的垂直高度。堆石体顶部宽度b的选取应考虑临时桥涵的功能,若只有过人要求,则b≥1.5m,若有过车要求,则b≥2.5m,同时考虑经济因素来确定b的值。堆石体底部宽度b由公式(11)确定。

21.(3)堆石料卵砾石粒径d

22.堆石料的粒径主要由汛期洪水作用下临时建筑物的垮塌临界条件来确定。当设计洪水水位h

z

与堆石体高度z的比值小于等于1.6时,所需的堆石材料粒径应小于公式(4)或(5)计算出的堆石粒径,公式(4)适用于堆石体孔隙比e较小,即堆石体较密实程度情况,公式(5)适用于堆石体孔隙比e较大,即较松散的情况,应根据具体的施工条件和使用需求确定;当设计洪水水位h

z

与堆石体高度z的比值大于1.6时,由公式(6)或公式(7)计算堆石体所需的粒径。同样,公式(6)适用于堆石体较密实的情况,公式(7)适用于堆石体较松散的情况,选用公式(6)或(7)由现场施工条件和使用需求确定。上述方式可计算得到针对不同施工条件和使用需求下堆石料的上限粒径值,为了尽可能保证堆石体在正常工况下的结构稳定,并便于结构的施工堆砌,建议选取上限粒径的50%作为最小粒径。

23.除上述各具体参数外,在施工前需对沟道及边坡软弱部分进行加固处理,具体为:挖除淤积体及松散部分,并以原地的石料进行回填压实加固。各参数计算公式:

[0024][0025][0026][0027][0028][0029][0030]

[0031][0032]

l=b+2(z

‑

h

a

)/tanθ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(9)

[0033][0034]

b=b+z/tanθ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(11)

[0035]

h

s

=h+il

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(12)

[0036][0037][0038][0039]

上述公式中符合含义如下:

[0040]

q——枯水期涵洞过流量,m3/s;

[0041]

d——圆形涵管的直径,单位m;

[0042]

m——流量系数,无压流取值为m=0.36,半压力流、非淹没压力流和淹没压力流取值分别为m1、m2和m3;

[0043]

ε——侧收缩系数,取值为ε=0.95;

[0044]

h——涵洞进口水深,单位m;

[0045]

h0——包括行近流速水头在内的进口水深,单位m;

[0046]

h——涵洞出口水深,单位m;

[0047]

g——重力加速度,g=9.81,m/s2;

[0048]

σ——淹没系数,可按公式(13)或表1查得;

[0049]

h

s

——涵洞进口内水深,m,对短洞,可按公式(12)求得,对长洞需以出口水深为控制水深,从出口断面向上游推算水面线以确定洞进口水深;

[0050]

u 0

——上游行近流速,m/s;

[0051]

α——动能修正系数,可采用α=1.05;

[0052]

l——堆石体顶部长度,单位m;

[0053]

b——堆石体顶部宽度,单位m;

[0054]

z——堆石体高度,单位m;

[0055]

θ——堆石体坡角;

[0056]

∑ξ——涵洞进口和出口的局部水头损失系数之和;

[0057]

r——涵洞水力半径,单位m;

[0058]

u——流速,单位m/s;

[0059]

h

z

——设计洪水流量下的水深,单位m;

[0060]

i——沟道坡降;

[0061]

d——临界溃决条件下的堆石料粒径,单位m;

[0062]

β——修正系数;

[0063]

l——涵管洞身长度,单位m;

[0064]

h

a

——涵管安装高程(以堆石底部为基准),单位m。

[0065]

上述公式(4)~8)为根据物理水槽实验,结合理论分析推导得出。通过物理水槽实验,揭示了堆石体随流速增大而逐渐失稳的普遍过程,探明了水深和结构孔隙比对失稳过程的影响;通过对堆石料进行受力分析,明确了水流拖曳力为影响结构稳定的主要因素;结合实验中影响水流拖曳力大小的主要条件,通过量纲分析,提出了反映水流惯性力和堆石重量间相对关系的无量纲数:u/(gd)

0.5

,用于表达水流拖曳力和堆石稳定间的关系;结合实验中堆石体溃决的临界条件,综合考虑水深和结构孔隙比的影响,提出了u/(gd)

0.5

的定量表达式,并以此作为相应堆石料粒径的选择依据。

[0066]

表1不同h

s

/h0值的情况下淹没系数σ的取值

[0067][0068]

本发明主要原理为:利用水平布设的混凝土过流管道来满足非汛期以及汛期中小流量过水的需要,桥身为由大粒径卵砾石堆砌的梯形或矩形堆石堰,堆石堰上表面具有一定宽度,在正常运行工况下能够保持工程整体结构的稳定性,满足交通需要。非汛期及汛期中小流量的工况下,混凝土涵管保持无压过流状态,管道过流能力满足需要,流态稳定;汛期山洪暴发大流量的工况下,在某一流量控制的临界点,管道不能满足过流需要,堆石堰前水位大于堰顶高程,在水流的冲击作用下卵砾石堆石体由堰顶和堰趾处开始发生石料的脱离,进而导致结构的失稳破坏,发生自溃,从而避免泥沙和植物碎片淤堵导致灾害升级。

[0069]

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0070]

1.本发明所述自溃式过水桥涵,在保留了枯水期涵洞正常过流能力的同时,汛期山洪暴发时通过自溃的方式提高洪水、巨石和上游折断树木的输送能力,避免堵塞过水涵洞,水位抬升,造成下游更大的水沙灾害,提高了类似工程的运行安全。

[0071]

2.本发明所述自溃式过水桥涵,堆石体采用轻质材料且单个体积较小的组合式结构,使涵洞自溃时各个部位容易拆散,不会对下游的大型桥涵结构造成阻塞风险。

[0072]

3.本发明具有材料简单,施工方便,造价成本较低,工期短的特点,即使发生自溃后也可以在短期内重新搭建,非常适合在山洪灾害的高发地区修建。

附图说明

[0073]

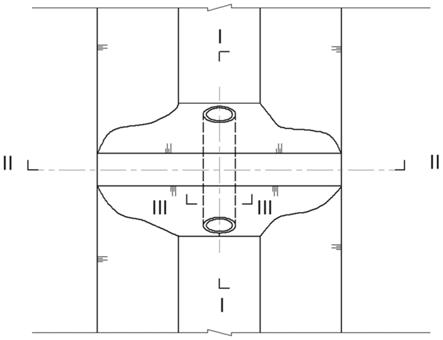

图1为本发明所述自溃式过水桥涵平面布置示意图。

[0074]

图2为图1中

ⅰ‑ⅰ

剖面布置图。

[0075]

图3

ⅱ‑ⅱ

剖面布置图。

[0076]

图4

ⅲ‑ⅲ

剖面布置图。

具体实施方式

[0077]

下面结合具体实施方式和附图,对本发明做进一步说明。具体实施方式不限于实施例中的形式,根据本发明公开的内容,所属技术领域的技术人员还可以采取其他的具体方式进行实施,因此,实例不能理解为是本发明仅可以实施的具体实施方式。

[0078]

实施例1

[0079]

本实施例所述适用于山洪易发地区的自溃式过水桥涵,如图1

‑

4所示,设置在山区沟道中,包括过流涵管、堆石体,护坡和护底;所述护底设置在沟道底部,护坡设置在沟道两侧岸坡上,所述过水涵管穿过堆石体,沿沟道纵向轴线布置,形成过水涵洞,所述堆石体由堆石料卵砾石堆砌在沟道内形成,卵砾石材料的堆砌方式满足:使过水桥涵在枯水期流量较小时保证自身结构稳定,起到正常过水及行人车辆通行的作用,在汛期山洪暴发流量较大时自动溃决过洪。所述过水涵管为圆形混凝土平口管,涵管轴线为直线,走向与沟内主流方向一致,使涵洞进、出水口平顺;管身纵坡坡降与沟道坡降一致,安装高程保证涵管底部低于沟内最低水位,且满足与水面平顺衔接。堆石体为梯形体布置形式,坡角θ为堆石体的迎水面和背水面与沟床平面的夹角,坡角θ小于堆石料的休止角。卵砾石均匀性的参数需满足cu=1.0~2.0,卵砾石需要紧密地、振动地填充石料,使表征结构孔隙度的参数e最小。护坡设置在沟道两侧,使用混凝土加固岸坡,对于已经渠化的下游沟道则可忽略,护坡起到提高整体结构稳定性和荷载承载能力的作用;护底设置在沟道底部,根据就近取材原则以及综合考虑工程地点的交通经济情况,采用底部浇筑混凝土配合钢板衬砌或就地取土夯实的方法,目的是获得平整沟床,以便铺设过水管道和保持整体结构稳定性。

[0080]

实施例2

[0081]

某山洪高发地区内的某一沟道因强降雨诱发滑坡泥石流,大量粗颗粒泥沙和植物碎片淤堵下游涵洞,导致洪水位陡增,房屋被冲毁,造成人员伤亡,经济财产损失严重。成灾沟道下游大部分已经渠化,上游沟道承灾后经过挖掘机清淤,其内仍含有大量粒径介于9~408cm散粒体。山洪沟平均沟宽约12m,上游平均坡度约为20%,下游平均坡度约为5%,涵洞位于沟道下游中段。

[0082]

实际灾害过程表明,山洪暴发时上游因滑坡和泥石流导致大量的松散堆积物以及植物碎片进入沟道,同时沟道上游一般没有进行岸坡的防护,从而导致高速水流侵蚀岸坡,导致岸坡的失稳垮塌,产生更多的泥沙进入沟道。大量沉积物在沟道下游涵洞处发生淤堵,水位抬高形成巨大势能,非常容易冲毁下游房屋,造成重大人员伤亡与财产损失。每年汛后均需花费大量人力财力对沟道进行清淤以及对房屋进行修复。

[0083]

现需重建过水涵洞满足过流,交通以及减灾的综合需要。基于模型试验,在山洪沟内设置了实施例1所述自溃式过水桥涵,考虑到交通需要,采用顶面宽b为3m,底面宽b为7.18m的梯形体布置形式,迎水面与背水面的坡角设计为θ为60

°

。过流涵管采用混凝土圆形过流管道,管道直径为0.3m。桥涵整体高度为z为3.62m,整体长度l为11.8m。覆盖过流管道的梯形堆石体采用粒径d为14cm的均匀卵石。

[0084]

模型试验与实际观测表明,流量小于最大设计枯水期流量3m3/s时,水流大部分由圆形过流管道下泄,少部分由堆石体中渗出,管涵前无明显水位骤增的现象,堆石体稳定性良好,管道过水能力满足要求;当流量大于汛期洪水流量30m3/s后,水流在涵管中的流态转为有压流,超过某一流量后甚至会淹没梯形堆石体,此时涵管无法满足洪水过流需要,在水

流冲击下由于拖曳力作用堆石体逐渐失稳破坏,从而发生涵洞桥的自溃。

[0085]

自溃前与自溃后的观测表明:自溃前水位较高,产生极大势能。圆形过流管道无法满足洪水过流的需要,若桥涵堵塞,则非常容易成灾,对下游造成较大破坏。而自溃发生后可以明显观察到水位的下降,过流通畅。说明该山洪沟采用本发明后,可以保证桥涵下游的洪水过水安全,起到山洪水沙灾害的降阶防控作用。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1