一种预应力盖梁支撑用抱箍定位结构的制作方法

1.本实用新型涉及工程机械技术领域,具体涉及一种预应力盖梁支撑用抱箍定位结构。

背景技术:

2.现浇桥梁施工过程中,需要用到预应力盖梁结构,预应力盖梁结构需要通过支撑结构支撑稳定。现有的用于预应力盖梁结构的支撑一般是通过满堂支架来完成的,满堂支架法现浇预应力混凝土连续箱梁在桥梁工程中是一种较为常见的施工方法,最近几年,随着国内铁路、公路交通基础设施建设的高速发展,按照满堂支架施工设计的桥梁也越来越多,大大推进了满堂支架的应用进程,满堂支架施工工艺也不断进行改进。

3.但是,对于预应力盖梁支撑作业中,满堂支架虽然能够完成支撑工作,但是也具有缺点:一是满堂支架组装慢,耗费人工,场地需要硬化,特别是在山区地段或者凹凸不平的地段施工时,满堂支架的组装更加的困难;二是满堂支架在安装时,需要对支撑地段的场地进行大面积的硬化,若场地硬化较差,或遇强降雨,地基沉降,导致底模松动时,纳闷盖梁在未达到强度时会受拉开裂,盖梁支撑的整体安全性难以保障。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种预应力盖梁支撑用抱箍定位结构,该抱箍定位结构安装施工简单,支撑盖梁时更稳定可靠,安全性好。

5.本实用新型为了实现上述目的,采用的技术解决方案是:

6.一种预应力盖梁支撑用抱箍定位结构,用于方形墩柱上端的盖梁的支撑,包括底座、抱紧机构、千斤顶和支撑装置,底座包括硬化混凝土板和设在硬化混凝土板内的预埋钢板,硬化混凝土板安装在方形墩柱四周的地面上;

7.抱紧机构包括四个抱紧定位组件,抱紧定位组件包括两个抱紧横梁、连接在两个抱紧横梁之间的多个抱紧竖梁和连接在抱紧横梁端部的抱紧定位板,四个抱紧定位组件呈方形框架状设置,每相邻的两个抱紧定位板通过螺栓固定,抱紧横梁内侧和抱紧竖梁内侧均设置摩擦橡胶板;

8.支撑装置包括八组侧壁支撑机构和两组纵向支撑机构,方形墩柱的每一侧端面上连接两组侧壁支撑机构,侧壁支撑机构的上内端部与抱紧定位组件连接;

9.两组纵向支撑机构分别设置在方形墩柱的左右两侧,纵向支撑机构的上端与抱紧定位组件连接,纵向支撑机构的下端部、侧壁支撑机构的下端部均通过第一定位螺栓组件与硬化混凝土板、预埋钢板连接。

10.优选的,包括硬化混凝土板包括多个预制混凝土板块,预制混凝土板块上设置有起吊环;

11.每个预制混凝土板块内设置一个预埋钢板,预埋钢板下方的预制混凝土板块内设置有多个用于第一定位螺栓组件连接的第一预埋螺纹管;

12.第一预埋螺纹管上方的预埋钢板内开设有用于第一定位螺栓组件连接的预埋钢板定位孔。

13.优选的,所述侧壁支撑机构包括两组第一升降撑杆组件、连接在两组第一升降撑杆组件上端的第一侧壁撑梁和连接在两组第一升降撑杆组件之间的第一连接定位杆组件;

14.第一侧壁撑梁的内端部连接有第一撑梁定位板,第一撑梁定位板通过多个第一撑梁定位螺栓与方形墩柱连接。

15.优选的,所述第一升降撑杆组件包括第一下定位筒和第一上螺杆柱,第一下定位筒的下端连有第一底角板,第一底角板与第一定位螺栓组件连接;

16.第一下定位筒上端通过第一上螺杆柱连接有第一顶槽钢板,第一侧壁撑梁的下部适配卡接在第一顶槽钢板内。

17.优选的,所述纵向支撑机构包括三组第二升降撑杆组件、连接在三组第二升降撑杆组件上端的第二纵向撑梁和连接在相邻第二升降撑杆组件之间的第二连接定位杆组件;第二纵向撑梁可穿过第一侧壁撑梁。

18.优选的,所述第二升降撑杆组件包括第二下定位筒和第二上螺杆柱,第二下定位筒的下端连有第二底角板,第二底角板与第一定位螺栓组件连接;

19.第二下定位筒上端通过第二上螺杆柱连接有第二顶槽钢板,第二纵向撑梁的下部可适配卡接在第二顶槽钢板内。

20.优选的,所述抱紧横梁为长方形状的钢梁,两个抱紧横梁相互平行设置;

21.抱紧横梁的两端部均呈倾斜坡口状,抱紧横梁的端部与倾斜设置的抱紧定位板焊接。

22.优选的,所述千斤顶有多组,多组千斤顶分布在抱紧定位组件的上端;千斤顶的下端通过千斤顶固定板与抱紧横梁的上端连接。

23.优选的,所述第一连接定位杆组件包括上锁紧环、中连接杆和下锁紧环,上锁紧环套在第一上螺杆柱后通过螺栓锁紧;下锁紧环套在第一下定位筒上后通过螺栓锁紧。

24.本实用新型的有益效果是:

25.本实用新型中的抱箍定位结构在使用时,不用全面硬化场地,省时省材省人力,需要硬化地面采用预制混凝土板块组合的方式,预制混凝土板块可在后期周转使用。与一般抱箍相比,本实用新型中抱紧机构中的方形直角处砼不易破损,肋处粘贴橡胶片,可保证墩身无破损。本实用新型中的抱箍定位结构,利用四周的千斤顶可调节支撑高程;单一的抱箍定位结构,可承受160多吨的预应力盖梁,稳定性好。

附图说明

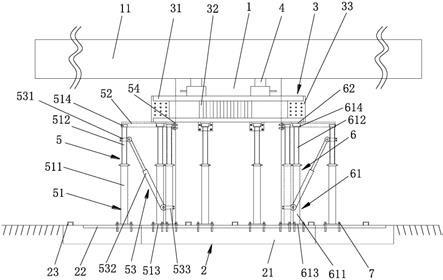

26.图1是预应力盖梁支撑用抱箍定位结构整体结构示意图。

27.图2是预应力盖梁支撑用抱箍定位结构局部结构示意图。

具体实施方式

28.下面结合附图对本实用新型进行详细说明:

29.实施例1

30.结合图1和图2,一种预应力盖梁支撑用抱箍定位结构,用于方形墩柱1上端的盖梁

11的支撑,包括底座2、抱紧机构3、千斤顶4和支撑装置,底座2包括硬化混凝土板21和设置在硬化混凝土板21内的预埋钢板22,硬化混凝土板21设置在方形墩柱1四周的地面上。

31.抱紧机构3包括四个抱紧定位组件,抱紧定位组件包括两个抱紧横梁31、连接在两个抱紧横梁31之间的多个抱紧竖梁32和连接在抱紧横梁31端部的抱紧定位板33,四个抱紧定位组件呈方形框架状设置,每相邻的两个抱紧定位板33通过螺栓固定,抱紧横梁31内侧和抱紧竖梁32内侧均设置摩擦橡胶板。

32.支撑装置包括八组侧壁支撑机构5和两组纵向支撑机构6,方形墩柱1的每一侧端面上连接两组侧壁支撑机构5,侧壁支撑机构5的上内端部与抱紧定位组件连接。

33.两组纵向支撑机构6分别设置在方形墩柱1的左右两侧,纵向支撑机构6的上端与抱紧定位组件连接,纵向支撑机构6的下端部、侧壁支撑机构5的下端部均通过第一定位螺栓组件7与硬化混凝土板21、预埋钢板22连接。

34.硬化混凝土板21包括多个预制混凝土板块,预制混凝土板块上设置有起吊环23;

35.每个预制混凝土板块21内设置一个预埋钢板22,预埋钢板22下方的预制混凝土板块内设置有多个用于连接第一定位螺栓组件7连接的第一预埋螺纹管。

36.第一预埋螺纹管上方的预埋钢板22内开设有用于第一定位螺栓组件7连接的预埋钢板定位孔。

37.侧壁支撑机构5包括两组第一升降撑杆组件51、连接在两组第一升降撑杆组件51上端的第一侧壁撑梁52和连接在两组第一升降撑杆组件51之间的第一连接定位杆组件53。

38.第一侧壁撑梁52的内端部连接有第一撑梁定位板54,第一撑梁定位板54通过多个第一撑梁定位螺栓与方形墩柱1连接。

39.第一升降撑杆组件51包括第一下定位筒511和第一上螺杆柱512,第一下定位筒511的下端连有第一底角板513,第一底角板513与第一定位螺栓组件7连接。

40.第一下定位筒511上端通过第一上螺杆柱512连接有第一顶槽钢板514,第一侧壁撑梁52的下部可适配卡接在第一顶槽钢板514内。

41.纵向支撑机构6包括三组第二升降撑杆组件61、连接在三组第二升降撑杆组件61上端的第二纵向撑梁62和连接在相邻第二升降撑杆组件61之间的第二连接定位杆组件;第二纵向撑梁62可穿过第一侧壁撑梁52。第二连接定位杆组件为长方形杆,第二连接定位杆组件用于加固相邻第二升降撑杆组件61。

42.第二升降撑杆组件61包括第二下定位筒611和第二上螺杆柱612,第二下定位筒611的下端连有第二底角板613,第二底角板613与第一定位螺栓组件7连接。

43.第二下定位筒611上端通过第二上螺杆柱612连接有第二顶槽钢板614,第二纵向撑梁62的下部可适配卡接在第二顶槽钢板614内。

44.抱紧横梁31为长方形钢梁,两个抱紧横梁31相互平行设置;抱紧横梁31的两端部均呈倾斜坡口状,抱紧横梁31的端部与倾斜设置的抱紧定位板焊接。

45.千斤顶4有多组,多组千斤顶4分布在抱紧定位组件的上端;千斤顶4的下端通过千斤顶固定板与抱紧横梁31的上端连接。

46.所述第一连接定位杆组件53包括上锁紧环531、中连接杆532和下锁紧环533,上锁紧环531套在第一上螺杆柱后通过螺栓锁紧;下锁紧环533套在第一下定位筒上后通过螺栓锁紧。

47.实施例2

48.上述预应力盖梁支撑用抱箍定位结构,可用于高架桥墩柱上的盖梁的支撑,使用吊车将多个预制混凝土板块安装在方形墩柱的四周,安装好预制混凝土板块后,然后安装抱紧机构、千斤顶和支撑装置。本实用新型中的预应力盖梁支撑用抱箍定位结构,不仅结构简单,支撑时的结构强度好,支撑稳定,每个墩柱具有单独的支撑体系。

49.本实用新型中的抱箍定位结构在使用时,不用全面硬化场地,省时省材省人力,需要硬化地面采用预制混凝土板块组合的方式,预制混凝土板块可在后期周转使用。与一般抱箍相比,本实用新型中抱紧机构中的方形直角处砼不易破损,肋处粘贴橡胶片,可保证墩身无破损。本实用新型中的抱箍定位结构,利用四周的千斤顶可调节支撑高程;单一的抱箍定位结构,可承受160多吨的预应力盖梁,稳定性好。

50.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

51.本实用新型中未述及的部分采用或借鉴已有技术即可实现。

52.当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1