一种混气装置、高原配气式呼吸器以及供氧方法与流程

[0001]

本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及一种混气装置、高原配气式呼吸器以及供氧方法。

背景技术:

[0002]

人的呼吸过程是使空气中的氧气溶于血液中之后与血红蛋白结合,然后为全身各组织器官提供代谢所需要的氧气,氧气在血液中的溶解度与氧分压成正比。

[0003]

沿海地区的大气压约为100千帕,其中氧气的摩尔分数(等于体积分数)为21%,氮气为78%,故氧气的分压约为100千帕

×

21%=21千帕。氧气被人吸入后部分溶于血液,动脉中的氧分压为11-13千帕,静脉血约为4-5千帕。一般来说,当吸入气体的氧分压低于16千帕时,人就会出现缺氧症状,变得行动迟钝。低于6千帕,会开始失去知觉,乃至死亡。

[0004]

高原地区由于海拔较高,大气压强较低,相对应的,氧分压也低,比如西藏那曲地区,平均海拔4507米,当地大气压强仅为58.9千帕,氧分压仅有12.4千帕,这种状态会不同程度地影响着进藏人员的身体健康或工作效率。

[0005]

以往,高原地区多采用弥散式供氧方式为居住在房间里的人们提供补氧条件,例如在那曲地区,一个20平方米相对密闭的人居房间,房间容积约为70立方米,氧分压为0.134ata,房间内含氧量为9.38立方米(当地气压下的体积),如果要将氧分压调整达到相当于沿海0.21ata,房间内就需要补充5.32立方米氧气。由于房间内为相对密封,诸多因素会导致房间内即使实现了0.21ata氧分压,也会因向房间外弥散而迅速下降,如果要继续维持房间内氧分压0.21ata,就需要不间断地向房间内补氧氧气。根据统计,一个相对密闭的房间,如果保持人体在房间内始终保持0.21ata,平均每小时需要持续向房间内补充2-3立方米氧气。这样的房间昼夜需要向房间内补充60-75立方米氧气才能实现相当于沿海地区的氧分压水平。

[0006]

另一种增氧方法是采用面罩吸氧,即使用者佩戴一个面罩,将氧气瓶内的氧气减压后通入面罩内,使面罩内氧分压提高,但现有的面罩一般是设有三个通孔,其中一个通孔连接氧气瓶,另外两个通孔直接与外界相通,既作为呼气的排气口,又作为空气进气口,从而使面罩内形成高浓度氧气的呼吸气体。人的呼吸过程是呼气与吸气交替进行的,具统计,成年人的平均呼吸周期是3.7秒,其中1秒是吸气过程,2.7秒是呼气过程,目前的面罩是持续提供氧气,也就是说,人们无论是吸气过程,还是不吸气过程,氧气都是在不间断地供氧。而无论供氧装态如何,人体只在吸气的不到1秒的时间里才能吸到氧气而在非吸气过程是吸不到氧气的,即使给氧也不能被人体利用,因此,氧气是浪费的。

[0007]

由此,如何在满足人们提高呼吸质量的前提下,尽可能的避免氧气的浪费,实现氧气的最大化利用,是本领域技术人员一直在努力追求克服的难题。

技术实现要素:

[0008]

本发明所要解决的技术问题是:提供一种混气装置,解决高原供氧呼吸过程中造

成的氧气浪费情况。

[0009]

为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:

[0010]

一种混气装置,包括气囊,所述气囊上设有第一气流入口、第二气流入口及气流出口,所述第一气流入口连接第一流量调节装置,第二气流入口连接第二流量调节装置,所述气流出口连接气囊单向阀;所述第一气流入口用于通入氧气或空气,所述第二气流入口用于通入空气或氧气;所述气囊具有弹性,具有恢复原容积的能力。

[0011]

与现有技术相比,本发明具有如下技术效果:

[0012]

正常工作时,当混气装置内的气体被使用者吸走后,混气装置内相对于外界而言处于负压状态,此时混气装置气流出口处的单向阀关闭,在使用者呼气的过程中,第一气流入口和第二气流入口同时通入空气和氧气,并在气囊内进行充分混合,等待使用者下一次吸气,使用者下一次吸气时的最佳状态是,气囊内的气量加上吸气过程中的充气量=使用者一次呼吸所需的气量,由此,混气装置内相对于外界气压而言,始终处于负压状态,确保了混气装置气流出口的单向阀仅在使用者吸气时才开启,本混气装置提前混合好增加氧气的混合气体,可以使得使用者呼吸到氧分压为0.21ata的呼吸气体,使用者呼气的过程中,混合装置重新配气,且过程中并不向外释放氧气,周而复始,实现了氧气的最大化利用。

[0013]

在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。

[0014]

优选地,还设有气囊扩张装置,所述气囊扩张装置用于使所述气囊恢复原容积。

[0015]

采用上述进一步方案的有益效果是使用者吸气之后,气囊收缩,在气囊本身不具有恢复原状弹力的情况下,气囊扩张装置可以辅助气囊膨胀,以恢复到吸气前的容积,这就在气囊内部形成必要的负压环境,使得气流出口处的单向阀关闭,避免氧气的外溢。

[0016]

优选地,所述气囊扩张装置为设于气囊内的弹簧,所述弹簧的两端分别固定在所述气囊相对的内表面上。

[0017]

采用上述进一步方案的有益效果是,弹簧生产工艺成熟,生产成本低。

[0018]

进一步地,所述气囊扩张装置还包括活塞式导向杆,所述活塞式导向杆设于所述气囊内,所述弹簧套装在所述活塞式导向杆上。

[0019]

采用上述进一步方案的有益效果是,保证设于气囊内的弹簧在限定的方向上被压缩或扩张,而不至于由于弹簧本身的重量发生塌陷。

[0020]

优选地,所述气囊扩张装置为设于气囊内设有第一箍圈、第二箍圈和若干个弹性筋条,若干个所述弹性筋条的两端分别固定在第一箍圈和第二箍圈上,形成灯笼状弹性骨架,所述气囊裹附在所述弹性骨架上。

[0021]

采用上述进一步方案的有益效果是使用者吸气之后,气囊收缩,在气囊本身不具有恢复原状弹力的情况下,弹性骨架可以辅助气囊膨胀,以恢复到吸气前的容积,这就在气囊内部形成必要的负压环境,使得气流出口处的单向阀关闭,避免氧气的外溢。

[0022]

优选地,所述气囊上还设有取样口,用于采集所述气囊内的气体进行检测。

[0023]

采用上述进一步方案的有益效果是,方便进行取样检测,判断混合气体中氧气的组份含量,进而判断氧分压是否达到要求。

[0024]

一种高原配气式呼吸器,其特征在于,包括面罩、风机和如上所述的混气装置,所述面罩上设有吸入口和呼出口,所述吸入口与所述气囊单向阀连接,所述呼出口设有面罩单向阀;所述风机出风口与所述第一流量调节装置或第二流量调节装置连接。

[0025]

相对于现有技术而言,具有如下有益的效果:使用者吸气时,完全吸混气装置内混合好的氧分压可达0.21ata的呼吸气体,呼气时,呼出气通过面罩上的呼出口排出,而气囊单向阀处于关闭状态,混气装置在使用者呼气的过程中持续进行气体配置,以待下一次呼吸使用。通过调节混气装置各气流入口单位时间内的进气量,可以实现在使用者下一次吸气时,混气装置内的气量加上吸气过程中的充气量=使用者一次呼吸所需的气量,由此,混气装置内相对于外界气压而言,始终处于负压状态,确保了气囊单向阀仅在使用者吸气时才开启,从而实现了对氧气的充分利用,避免了氧气的外溢浪费。

[0026]

优选地,还包括氧气源,所述氧气源包括氧气瓶和/或制氧机,所述氧气源的出气口连接所述第二流量调节装置或第一流量调节装置。

[0027]

采用上述进一步方案的有益效果是可以提高单次携带的氧气量,大大提高持续供氧的能力。

[0028]

优选地,所述氧气入口每分钟的供氧量按如下公式计算:

[0029][0030]

其中,为使用地气压环境下每分钟的供氧量,q为使用者每分钟的平均吸气量,为标准大气压下的氧分压,p

atm

为标准大气压强,p

x

为使用地的大气压强。

[0031]

采用上述进一步方案的有益效果是确保混气装置内氧气含量相当于沿海地区的氧分压。

[0032]

优选地,所述空气入口每分钟的供气量q

k

按如下公式计算:

[0033][0034]

其中,q为使用者每分钟的平均吸气量,q

k

表示使用地气压环境下每分钟的空气供气量,为使用地气压环境下每分钟的供氧量。

[0035]

采用上述进一步方案的有益效果是确保混气装置内气量与使用者呼吸所需气量相当。

[0036]

一种高原配气式供氧方法,基于上述的高原配气式呼吸器,步骤如下:

[0037]

s1、根据使用地的大气压强p

x

、个人每分钟的平均吸气量q,计算在使用地实现目标氧分压时,每分钟所需要补充的氧气量及每分钟需要补充的空气量q

k

,

[0038]

s2、调节每分钟氧气供气量至调节每分钟空气供气量至q

k

;

[0039]

s3、等待所述高原配气式呼吸器运行至少2秒;

[0040]

s4、带上面罩进行正常呼吸。

附图说明

[0041]

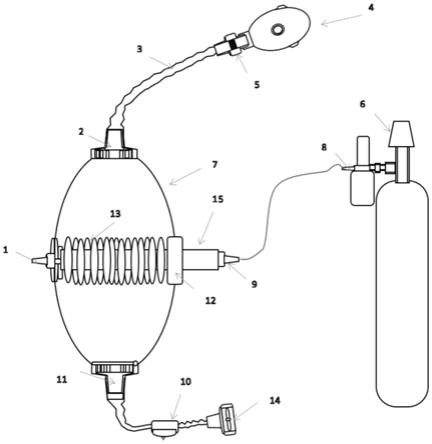

图1为实施例1混气装置的结构示意图;

[0042]

图1-1为实施例1中收缩棒结构示意图;

[0043]

图2为实施例2混气装置的结构示意图;

[0044]

图3为实施例3中活塞式导向杆的结构示意图;

[0045]

图4为实施例4高原配气式呼吸器结构示意图;

[0046]

图5为实施例4中面罩的结构示意图。

[0047]

在附图中,各标号所表示的部件名称列表如下:

[0048]

1、取样口;2、气流出口;3、气管;4、面罩;4-1、吸入口;4-2、呼出口;5、气囊单向阀;6、氧气瓶;7、气囊;8、氧气流量阀;9、氧气入口;10、空气流量阀;11、空气入口;12、密封圈;13、弹簧;13’、弹性筋条;13

’-

1、上箍圈;13

’-

2、下箍圈;14、风机;15、收缩棒;15-1、第一气流通道;15-2、第二气流通道;15-3、通气孔;15-4、限位凸环;16、活塞式导向杆;16-1、第一导向部;16-2、第二导向部;16-3、气孔;16-4、气囊夹持部。

具体实施方式

[0049]

以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

[0050]

实施例1:

[0051]

请参照图1所示,其为本发明的混气装置的结构示意图。所述混气装置包括气囊7,第一气流入口(设置为空气入口11),第二气流入口(设置为氧气入口9),气流出口2和取样口1,空气入口11连接有有空气流量阀10,氧气入口9处连接氧气流量阀,所述空气流量阀10连接有风机14;所述气流出口2连接单向阀,取样口1用于采集所述气囊内的气体进行检测;

[0052]

还设有收缩棒15,如图1-1所示,所述收缩棒15为圆柱体,其两端沿轴向分别开设有第一气流通道15-1和第二气流通道15-2,第一气流通道15-1和第二气流通道15-2之间设有隔板,第一气流通道15-1与取样口1连接,第二气流通道15-2与氧气入口9连接。所述收缩棒15主体设于所述气囊内部,所述收缩棒15上径向设有若干通气孔15-3,所述通气孔15-3连通第一气流通道15-1与第二气流通道15-2;设有第一气流通道15-1的一端固定在所述气囊上,设有第二气流通道15-2的一端通过密封圈12与气囊可滑动且气密性的连接,所述收缩棒15上还设有限位凸环15-4,用于限制密封圈12的滑动范围。所述气囊内设有弹簧13,所述弹簧13套装在所述收缩棒15上,其一端固定在所述气囊上,另一端固定在密封圈12上,使得气囊具有恢复原始容积的能力。

[0053]

实施例2:

[0054]

如图2所示,区别于实施例1,本实施例中,所述气囊扩张装置为气囊内设的上箍圈13

’-

1、下箍圈13

’-

2和若干个弹性筋条13’,若干个所述弹性筋条13’的两端分别固定在上箍圈13

’-

1和下箍圈13

’-

2上,形成灯笼状弹性骨架,所述气囊裹附在所述弹性骨架上,从而使得气囊具有恢复原始容积的能力。

[0055]

实施例3:

[0056]

如图3所示,区别于实施例1,本实施例中,以活塞式导向杆16代替了实施例1中的收缩棒15,所述活塞式导向杆16包括第一导向部16-1,第二导向部16-2,第一导向部16-1与第二导向部16-2套装在一起,形成类似活塞的结构,第一导向部16-1的一端为取样口1,第二导向部16-2的一端为氧气入口9,第一导向部16-1与第二导向部16-2上均设有气孔16-3,所述活塞式导向杆16还设有气囊夹持部16-4,所述活塞式导向杆通过气囊夹持部与所述气囊进行密封连接。所述弹簧套设在所述活塞式导向杆上。

[0057]

实施例4:

[0058]

如图4-5所示,一种高原配气式呼吸器,以实施例1中所述混气装置为基础,还包括面罩4和氧气瓶6,氧气瓶6出口连接减压阀,减压阀连接混气装置的氧气入口9,面罩4上设有吸入口4-1和呼出口4-2,所述吸入口与所述混气装置的气流出口2通过气管3连接,所述呼出口4-2连接单向阀,本实施例中,为便于操作,将混气装置气流出口2处的单向阀5移到靠近面罩4的吸入口处,将混气装置氧气入口9处的流量控制阀8挪至氧气瓶6减压阀出口处。

[0059]

假设使用者的潮气量(即每次呼吸吸入的空气量)为500ml,每分钟平均呼吸20次,每次呼吸中吸气持续1s,呼气持续2.7s。

[0060]

使用者正常呼吸时,每分钟需要10l的空气,在沿海地区近似为标准大气压即101.3kpa,氧分压为0.21ata,其吸入的10l空气中包含了2.1l氧气(标准大气压下);在海拔4507米的西藏那曲地区,当地的气压是58.9kpa,氧分压是0.12ata,同样的10l空气中氧气的含量相当于标准大气压下的1.24l,若想使用户呼吸到相当于沿海地区的氧气,则需要补充2.1-1.24=0.86l氧气(标准大气压下),在那曲地区则相当于0.86l/0.589=1.46l。具体计算公式如下:

[0061][0062]

其中,为使用地气压环境下每分钟的供氧量,q为使用者每分钟的平均吸气量,为标准大气压下的氧分压,p

atm

为标准大气压强,p

x

为使用地的大气压强。

[0063]

通过上述计算,确定,如在那曲地区使用本装置,要想获得相当于沿海地区的氧分压,需要每分钟补充1.46l氧气(那曲地区的气压环境下),故首先调节氧气流量阀8,将氧气流量控制在1.46l/分钟,然后,由于每分钟使用者需要呼吸10l气体,调节空气流量阀10,使风机14每分钟能够提供10-1.46=8.54l空气,由此,风机14提供的空气与氧气瓶6提供的氧气按照上述比例充入混气装置7内进行混合,恰好能够得到相当于沿海地区氧分压的空气。将混气装置7的容积设为与使用者潮气量相当的500ml,则混气装置7在前一次吸气过程中,混气装置7内的气体全部被吸走,混气装置7收缩,使用者停止吸气后,混气装置7气流出口2处的单向阀关闭,在弹簧13的作用下,混气装置7要恢复到原始的500ml容积,故在混气装置7内部形成相对于外界的负压,在混气装置7内的气压不高于外界气压的前提下,风机14和氧气瓶6持续向混气装置7内供应的空气和氧气将暂时储存在混气装置7内,而不会外溢,由于使用者呼气的时间为2.7s,在这段时间内,风机14和氧气瓶6被设置的流量不足以将气囊内压力填充至高于外界气压,理想状态下,当混气装置7内的气压与外界气压达到平衡时,也刚好是后一次呼吸中吸气时刻的开始,由此,本装置可以充分利用氧气瓶6中的氧气,在使用者呼气过程中不会造成氧气的外泄浪费。

[0064]

如果设置一个2l的氧气瓶6,工作压力15mpa,一次可以盛装300l标准大气压下的氧气,在海拔4500米的地区(大气压58.9kpa,氧分压0.12ata),可以供一个正常的成年人连续使用348分钟,在海拔3000米的地区(大气压67.2kpa,氧分压0.14ata),可以连续使用434分钟,其耗氧量仅为传统的弥散式供氧的1/70~1/50,极大的节省了氧气的消耗量,避免了浪费。

[0065]

一种高原配气式供氧方法,基于上述的高原配气式呼吸器,步骤如下:

[0066]

s1、根据使用地的大气压强p

x

、个人每分钟的平均吸气量q,计算在使用地实现目标氧分压时,每分钟所需要补充的氧气量及每分钟需要补充的空气量q

k

,

[0067]

s2、调节每分钟氧气供气量至调节每分钟空气供气量至q

k

;

[0068]

s3、等待所述高原配气式呼吸器运行至少2秒;

[0069]

s4、带上面罩进行正常呼吸。

[0070]

以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1