静电纺丝针头的制作方法

1.本实用新型涉及高压静电纤维纺丝制造领域,尤其涉及一种静电纺丝针头。

背景技术:

2.静电纺丝制造过程中产出的纳米(微米)级纤维材料,在材料、医疗、航天、环境、资源等领域都有重要的应用。自上个世纪静电纺丝制造技术被提出以来,科学家和工程师们持续专注于研究和开发其产业化上的应用。静电纺丝制造的制造技术从最先的针筒纺丝,发展到目前的两个大门类:多针纺丝技术和无针纺丝技术。多针纺是在纺丝过程中采用多个针头的方式进行纺丝。无针纺包括扰动技术(磁珠、气场),旋转技术(表面、螺旋、盘式),线电技术(振动、涂抹、瀑布)。

3.现有的多针纺丝技术在应用过程中,由于针头为毛细管,纺丝溶液的过分快速抽离和蒸发会导致针管内孔的结块和堵塞,且产量极低;相应的,无针纺丝技术发展更为迅速;在无针纺丝技术中宝塔和盘式纺丝技术发展更为迅速;具体的,中国专利申请公开号:103088443,实用新型名称:一种伞状静电纺丝喷头及静电纺丝方法揭示一种宝塔纺丝技术,其设计方案为多层盘状的结构,在盛装液体后,液面和盘体之间由于纺丝液的浸润性会形成一个接触层(也称附着层),该固液接触过程及其之间的作用力与纺丝液的固有属性表面张力有关;而盘式仿真技术为较大尺寸的单层圆盘结构,传输通道的出口设置于圆盘的盘底中心位置,纺丝溶液自传输通道出口出来后,直接注入圆盘,当纺丝溶液注满圆盘后,在圆盘边缘的尖端触发泰勒锥的形成。

4.上述无针纺丝技术的两种实现方案,由液面轮廓和盘式零件而形成的液面锐角在静电纺丝过程中提供一个天然的尖端放电位置(圆盘边缘);即同一电势下,该位置形成的角度越尖锐,此处的电荷密度越大,电荷产生的电场越大,电场力越大,越容易在圆盘边缘触发泰勒锥的形成,实现稳定的纤维纺丝。由于盘式零件的直径较大,其中心出液孔部分的纺丝液上涌的向上压力在形成泰勒锥的过程中没有被使用到,如此,其仅可以沿盘式边缘圆弧面形成大量的泰勒锥;相比针头纺丝,无针纺丝技术解决了针头堵塞、产量低的问题。但其存在的缺点是,纺丝液与外部环境长时间接触,会导致纺丝液的蒸发和氧化,不利于保证纤维丝长期稳定的品质。

5.如此,本技术针对现有的多针纺丝技术进行改进,形成一种新型静电纺丝针头以解决上述问题。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于提供一种静电纺丝针头。

7.为实现上述实用新型目的,本实用新型提供了一种静电纺丝针头,包括:针体,所述针体具有相对设置的第一端部和第二端部;所述第一端部具有远离第二端部设置的第一端面以及环绕所述第一端面设置的第二端面;

8.贯穿所述针体、且用于输送纺丝溶液的传输通道,所述传输通道的出口位于所述

第一端面;

9.形成于所述针体、且自所述第二端面向所述第二端部方向凹陷形成的凹槽,所述凹槽的开口位于所述第二端面,且所述开口形状为环绕所述出口设置的环形;

10.所述开口和所述出口的开口方向相同,所述开口具有临近所述出口设置的内侧边壁以及远离所述出口设置的外侧边壁,所述开口的内侧边壁的任一部位与所述出口的内边壁之间均具有距离差;

11.所述第一端面至所述第二端部的距离小于所述凹槽底壁距离所述第二端部的距离;

12.在针体的径向方向上,所述传输通道轴线距离所述开口边缘的最大垂直距离的范围为d,d∈[2mm,10mm]。

[0013]

作为本实用新型的进一步改进,在针体的轴向方向上,所述第一端面和所述第二端面之间具有高度差。

[0014]

作为本实用新型的进一步改进,所述第一端面至所述第二端部的距离大于所述第二端面距离所述第二端部的距离;

[0015]

且d>d1,所述d1为第一端面和第二端面之间的距离差。

[0016]

作为本实用新型的进一步改进,所述第一端面和所述第二端面位于同一平面。

[0017]

作为本实用新型的进一步改进,沿针体的轴向方向、且自第一端面和第二端面距离第二端部最近的面开始向第二端部延伸方向,所述凹槽的各部分截面均为圆环型。

[0018]

作为本实用新型的进一步改进,沿针体的轴向方向、且自第一端部至第二端部的延伸方向,所述截面的外轮廓直径依次减小,所述截面的内轮廓直径保持不变或依次增大。

[0019]

作为本实用新型的进一步改进,所述出口的内侧边壁为台阶状,且内侧边壁靠近所述第一端部的截面面积大于所述内侧边壁靠近所述第二端部的截面面积;

[0020]

所述内侧边壁的台阶交汇处为圆弧交汇。

[0021]

作为本实用新型的进一步改进,将第一端面和第二端面之间的距离差以d1表示,则d1∈[-0.5mm,1mm]。

[0022]

作为本实用新型的进一步改进,所述开口的截面半径为d,d∈[2mm,8mm];

[0023]

将第一端面和第二端面之间的距离差以d1表示,则d1∈[-0.5mm,0.8mm]。

[0024]

作为本实用新型的进一步改进,所述开口的截面半径为d,d∈[2mm,6mm];

[0025]

将第一端面和第二端面之间的距离差以d1表示,则d1∈[-0.5mm,0.6mm]。

[0026]

作为本实用新型的进一步改进,所述开口的外侧边壁的外边缘共用所述针体的外壁面。

[0027]

作为本实用新型的进一步改进,所述针体为中空长条型圆柱结构,所述中空部位形成所述传输通道;

[0028]

沿针体的轴向方向,所述传输通道至少具有相互连通的第一传输通道和第二传输通道,所述第一传输通道和所述第二传输通道至少部分内径尺寸互不相同。

[0029]

作为本实用新型的进一步改进,所述开口内侧边壁的边缘与所述出口外边壁的边缘之间通过弧面连接。

[0030]

本实用新型的有益效果是:本实用新型的静电纺丝针头通过在小尺寸针体的不同端面设置传输通道的出口以及凹槽,可以在小尺寸针头的出液位置形成弧形液膜,并使得

纺丝溶液在弧形液膜上形成射流进行纺丝,如此,避免纺丝过程中的针头堵塞,且极大提高产能及设备的效率。

附图说明

[0031]

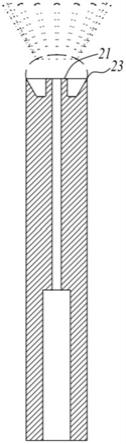

图1a是本实用新型第一实施方式提供的静电纺丝针头的结构示意图;

[0032]

图1b是本实用新型第一实施方式提供的静电纺丝针头在应用过程中形成的液膜及射流后的结构示意图;

[0033]

图2a是本实用新型第二实施方式提供的静电纺丝针头的结构示意图;

[0034]

图2b是本实用新型第二实施方式提供的静电纺丝针头在应用过程中形成的液膜及射流后的结构示意图;

[0035]

图3a是本实用新型第三实施方式提供的静电纺丝针头的结构示意图;

[0036]

图3b是本实用新型第三实施方式提供的静电纺丝针头在应用过程中形成的液膜及射流后的结构示意图;

[0037]

图4a是本实用新型第四实施方式提供的静电纺丝针头的结构示意图;

[0038]

图4b是本实用新型第四实施方式提供的静电纺丝针头在应用过程中形成的液膜及射流后的结构示意图;

[0039]

图5是本实用新型一实施方式提供的静电纺丝方法的流程示意图。

具体实施方式

[0040]

以下将结合附图所示的实施方式对本实用新型进行详细描述。但该实施方式并不限制本实用新型,本领域的普通技术人员根据该实施方式所做出的结构、方法、或功能上的变换均包含在本实用新型的保护范围内。

[0041]

需要说明的是,除非另外定义,本公开实施例使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开实施例中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。

[0042]

另外,需要强调的是,在使用过程中,本实用新型的静电纺丝针头的针体较佳的使用场景是在垂直于水平面的方向设置,且传输通道的出口朝上设置,以更利于纺丝溶液形成的射流向上激发。

[0043]

参图1a、1b,2a、2b,3a、3b,4a、4b,所示,本实用新型提供的静电纺丝针头包括:针体10,所述针体10具有相对设置的第一端部20和第二端部30;所述第一端部20具有远离第二端部30设置的第一端面21以及环绕所述第一端面21设置的第二端面23;贯穿所述针体10、且用于输送纺丝溶液的传输通道40,所述传输通道40的出口41位于所述第一端面21;形成于所述针体10、且自所述第二端面23向所述第二端部30方向凹陷形成的凹槽24,所述凹槽24的开口241位于所述第二端面23,且所述开口241形状为环绕所述出口41设置的环形;

所述开口241和所述出口41的开口方向相同,所述开口241具有临近所述出口41设置的内侧边壁2411以及远离所述出口41设置的外侧边壁2412,所述开口的内侧边壁2411的任一部位与所述出口41的内边壁之间均具有距离差;

[0044]

所述第一端面21至所述第二端部30的距离小于所述凹槽24底壁距离所述第二端部30的距离;

[0045]

在针体的径向方向上,所述传输通道40轴线距离所述开口241边缘的最大垂直距离的范围为d,d∈[2mm,10mm]。相应的,将第一端面21和第二端面23之间的距离差以d1表示,则d1∈[-0.5mm,1mm]。

[0046]

本实用新型较佳实施方式中,d∈[2mm,8mm];相应的,所述d1∈[-0.5mm,1mm],较为优选的,d1∈[-0.5mm,0.8mm]。

[0047]

本实用新型进一步较佳实施方式中,d∈[2mm,6mm];相应的,所述d1∈[-0.5mm,1mm],或d1∈[-0.5mm,0.8mm]较为优选的,[-0.5mm,0.6mm]。

[0048]

如图1a所示,本实用新型第一实施方式提供的静电纺丝针头,在针体10的轴向方向上,所述第一端面21和所述第二端面23之间具有高度差。

[0049]

较佳的,所述第一端面21至所述第二端部30的距离大于所述第二端面23距离所述第二端部30的距离;且d>d1,所述d1为第一端面和第二端面之间的距离差。

[0050]

本实用新型可实现方式中,所述凹槽24的形状可以根据需要进行变化;具体的,沿针体轴向方向,只要保证所述开口241的截面为圆形,凹槽24其他部分的截面形状均可以不做限定,以上凹槽24截面的设计方式均可以达到本实用新型的实用新型目的;即稳态下,纺丝溶液注满凹槽24后,凹槽24表面形成弧形液面,并在纺丝溶液持续注入,且对纺丝溶液供电过程中,使得纺丝溶液在所述弧形液面上形成射流向纺丝接收端转移,进而纺丝收集,提高产量。

[0051]

较佳的,沿针体的轴向方向、且自第一端面21和第二端面23距离第二端部30最近的面开始向第二端部30延伸方向,所述凹槽24的各部分截面均为圆环型;该种方式种,所述d为开口241的截面半径。

[0052]

较佳的,沿针体的轴向方向、且自第一端部20至第二端部30的延伸方向,所述凹槽24的圆环形截面的外轮廓直径依次减小,所述凹槽24的圆环形截面的内轮廓直径保持不变或依次增大。

[0053]

这里需要强调的是,为了节约成本,方便开模,所述针体10为中空长条型圆柱结构,所述中空部位形成所述传输通道40。当然,沿针体10的轴向方向,所述传输通道40的截面可根据需要具体变化,例如为三角形、正方向、多边形等,在此不做进一步赘述。

[0054]

较佳的,所述开口241的外侧边壁的外边缘共用所述针体10的外壁面,即在所述开口241的外侧边壁的外边缘处形成环形刃,以减少所述针体10的整体占用空间。

[0055]

较佳的,沿针体的轴向方向,所述传输通道40至少具有相互连通的第一传输通道41和第二传输通道42,所述第一传输通道41和所述第二传输通道42至少部分内径尺寸互不相同。

[0056]

本实用新型一具体实施方式中,所述第一传输通道41和所述第二传输通道42的各部分截面均为圆形,且所述第一传输通道41的截面直径大于所述第二传输通道42的截面直径;通过设置内径尺寸不同的多个传输通道,可以改变纺丝溶液的传输速度,进而改变针对

所述纺丝溶液产生的各方向的力,有利于纺丝溶液形成在液膜表面形成射流,及提高产量。

[0057]

较佳的,所述开口241内侧边壁的边缘与所述出口41外边壁的边缘之间通过弧面连接,以增加纺丝溶液自所述出口41流出后,流入所述凹槽24的速度。

[0058]

结合图2a所示,本实用新型第二实施方式提供的静电纺丝针头,所示第二实施方式的静电纺丝针头在第一实施方式提供的静电纺丝针头基础上加以改进,其区别在于,在第二实施方式的静电纺丝针头中,所述第一端面21和所述第二端面23位于同一平面,即d1的取值为零,第二实施方式的静电纺丝针头其他零部件的排布及形态与第一实施方式的静电纺丝针头相同,在此不做进一步的赘述。

[0059]

结合图3a所示,本实用新型第三实施方式提供的静电纺丝针头,所示第三实施方式的静电纺丝针头在第一实施方式提供的静电纺丝针头基础上加以改进,其区别在于,在第二实施方式的静电纺丝针头中,所述第一端面21至所述第二端部30的距离小于所述第二端面23距离所述第二端部30的距离,第三实施方式的静电纺丝针头其他零部件的排布及形态与第一实施方式的静电纺丝针头相同,在此不做进一步的赘述。

[0060]

结合图4a所示,本实用新型第四实施方式提供的静电纺丝针头,所示第四实施方式的静电纺丝针头在第一实施方式提供的静电纺丝针头基础上加以改进,其区别在于,在第四实施方式的静电纺丝针头中,所述出口41的内侧边壁2411为台阶状,且内侧边壁2411靠近所述第一端部20的截面面积大于所述内侧边壁2411靠近所述第二端部30的截面面积;所述内侧边壁2411的台阶交汇处为圆弧交汇。在该第四实施方式中,增加了纺丝溶液自所述出口41注入所述凹槽24的路径长度,以增加纺丝溶液经过所述出口41到达所述凹槽24过程中所形成的薄液层的面积,进而扩大了所述出口41稳态压强的影响区域。具体的,内侧边壁2411设计为台阶状时,纺丝液流体沿台阶内侧边壁2411注入凹槽41过程中,受台阶面阻力破坏流体原本的稳态层流,转而形成不规则流体运动,形成与所述内侧边壁2411垂直的分速度,产生湍流,部分纺丝液由向下的运动方向转变为向上的运动,进一步抵制液膜表面对纺丝溶液的压力作用,使电纺射流的逃逸更容易实现。第四实施方式的静电纺丝针头其他零部件的排布及形态与第一实施方式的静电纺丝针头相同,在此不做进一步的赘述。

[0061]

结合图1b、2b、3b、4b、5所示,本实用新型一实施方式提供一种应用如上所述静电纺丝喷头进行静电纺丝的方法,所述方法包括:

[0062]

s1,持续输入纺丝溶液,使纺丝溶液通过传输通道并自所述出口流出;

[0063]

s2,当纺丝溶液自所述出口溢出并注满所述凹槽后,纺丝溶液自凹槽继续上拱,并在以所述出口为中心的凹槽表面形成包覆所述出口弧形液膜时,开启电性连接所述针头的高压静电发生装置,以为纺丝溶液供电;

[0064]

s3,在供电开始后,所述纺丝溶液在所述弧形液膜上形成多个射流,以脱离液膜表面向纺丝接收端转移。

[0065]

对于步骤s1,安装有如上所述的静电纺丝针头的静电纺丝设备启动后,纺丝溶液自传输通道的入口持续向传输通道的出口输出。

[0066]

对于步骤s2,当纺丝溶液自传输通道的出口溢出后,会沿着所述出口外边壁的边缘与开口内侧边壁的边缘之间的弧面注入凹槽;并在纺丝溶液注满凹槽后,纺丝溶液以所述出口为中心的凹槽表面形成包覆所述传输通道出口的弧形液膜;此时,为纺丝溶液供电。相应的,图1b、2b、3b、4b上用虚线示出弧形液膜。

[0067]

对于步骤s3,电压逐步增大并到达稳态状态时,拱形的弧形液膜上形成多个射流,并伴随纺丝溶液的持续电力拉伸,脱离液膜表面向纺丝接收端转移。相应的,图1b、2b、3b、4b上用虚线示出多个射流。

[0068]

同时,纺丝接收端,通常为基底布,接收射流,完成纺织工作。

[0069]

本实用新型的静电纺丝的方法,射流纤维的激发需脱离弧形液膜压力束缚;电压逐步增大过程中,处于液膜下方的纺丝溶液,受到指向液膜内部的表面张力和弧形液膜面带来的附加压强,以及所述出口提供的持续向上的稳态压强作用下,形成弧形液膜,并在上述压强的同步作用下,使射流更容易脱离液膜的表面张力和附加压强带来的约束;整个过程,纺丝溶液表面张力、弧形液膜的附加压强和自身重力,被朝向向上的所述出口压强部分抵消,如此,促成纺丝液在弧形液面表面激发;进而增大纺丝溶液激发过程中泰勒锥的产生数量和概率,相比普通静电纺丝针头的单个泰勒锥,具有更大的纺丝产量。

[0070]

本实用新型的静电纺丝针头及应用该针头的静电纺丝方法,通过在小尺寸针体的不同端面设置传输通道的出口以及凹槽,可以在小尺寸针头的出液位置形成弧形液膜,并使得纺丝溶液在弧形液膜上形成射流进行纺丝,如此,可有效保证即使在人工误操作导致电压过大、溶液出液量增大的情况下,液膜储液量仍充足,连接所述出口的传输通道和外部空气不会迅速接触,避免传输通道内结垢的产生,保证了纺丝溶液出液通畅,有效防止针头堵塞;另外,弧形液膜的形成增大了纺丝溶液激发过程中泰勒锥的产生数量和概率,相比普通针头的单个泰勒锥,具有更大的纺丝产量。

[0071]

应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施方式中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

[0072]

上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本实用新型的可行性实施方式的具体说明,它们并非用以限制本实用新型的保护范围,凡未脱离本实用新型技艺精神所作的等效实施方式或变更均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1