一种基于水加压的水下工作站乘员逃生训练系统的制作方法

1.本发明涉及训练舱技术领域,特别是涉及一种基于水加压的水下工作站乘员逃生训练系统。

背景技术:

2.众所周知,世界各国的水下逃生训练也仅限于在海军部队及水下搜救部门的针对专业人员进行的专业训练,但是现有却不具备专用的水下逃生训练装置,因此受训人员难以接受到最真实的训练体验,因此,如何为受训人员提供专用的逃生训练系统,使受训人员接受到最真实的训练体验,是一个要解决的技术难题。

技术实现要素:

3.本发明针对现有技术存在的问题和不足,提供一种新型的基于水加压的水下工作站乘员逃生训练系统。

4.本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:

5.本发明提供一种基于水加压的水下工作站乘员逃生训练系统,其特点在于,其包括外部框架和舱体,所述外部框架的底部固定有底座,所述底座上中间位置处固定有支座,所述支座上固定有舱体,所述舱体的中部通过支撑架与外部框架固定连接,所述舱体的顶部突出于外部框架的顶部,所述外部框架的顶部与舱体之间铺设有不锈钢格栅;

6.所述舱体包括上部舱室和作为模拟水下工作站舱室的下部舱室,所述上部舱室采用分别作为单人逃生舱和救护舱的立式双圆筒结构,所述上部舱室的下部位于下部舱室内上部,所述上部舱室的筒壁与下部舱室的上部封头为焊接式结构,所述单人逃生舱的底部开设有第一通孔和铰接有下盖舱门,所述第一通孔通过下盖舱门密封,所述单人逃生舱的顶部开设有第二通孔和铰接有上盖舱门,所述第二通孔通过上盖舱门密封,所述上盖舱门连接舱门开启装置,所述单人逃生舱和救护舱为连通式结构、中间采用透明隔板隔开且单人逃生舱和救护舱的上部连通;

7.所述训练系统还包括快速水加压系统,所述快速水加压系统包括快速水加压管路和控制器,所述快速水加压管路安装于模拟水下工作站舱室的上部封头内,所述快速水加压管路上安装有注水阀、隔断阀、电控气动调节球阀和手动备用阀门,所述电控气动调节球阀和手动备用阀门相并联,所述单人逃生舱内设有第一压力传感器,所述舱体外设有第二压力传感器;

8.所述第一压力传感器用于检测单人逃生舱内的内部压力值,所述第二压力传感器用于检测外部环境的外部压力值,所述控制器用于在进行逃生训练时,比较内部压力值和外部压力值,在内部压力值和外部压力值不一致时,控制注水阀开启、电控气动调节球阀的开启度对下部舱室内注水,以对单人逃生舱内进行水加压,并在内部压力值和外部压力值一致时,控制舱门开启装置开启上盖舱门以供乘员逃生。

9.较佳地,所述上部舱室和下部舱室内均设有co2浓度传感器和氧气浓度传感器,所

述底座且位于外部框架的一对角上均安装有用于提供氧气和空气的呼吸用应急气瓶,所述应急气瓶通过管路通入上部舱室和下部舱室内;

10.所述co2浓度传感器用于检测对应舱室内co2浓度值,所述氧气浓度传感器用于检测对应舱室内氧气浓度值,所述控制器用于在co2浓度值和氧气浓度值达到预设调节条件时开启应急气瓶,以调节对应舱室内氧气和空气比例供给。

11.较佳地,所述训练系统还包括排水系统,所述排水系统包括第一液位传感器、第二液位传感器、第一排水管路、第二排水管路、第一气动隔膜泵、第二气动隔膜泵、第三压力传感器和第四压力传感器,所述第一气动隔膜泵和第二气动隔膜泵分别安装于底座且位于外部框架的另一对角上,所述第一气动隔膜泵通过第一排水管路连接至下部舱室内,所述第二气动隔膜泵通过第二排水管路连接至单人逃生舱内,所述第一液位传感器设在下部舱室内,所述第二液位传感器设在单人逃生舱内,所述第三压力传感器设在下部舱室内,所述第四压力传感器设在救护舱内;

12.所述第一液位传感器用于检测下部舱室内的液位值,所述控制器用于在下部舱室内的液位值达到第一设定液位值时控制第一气动隔膜泵启动,将下部舱室内的水经第一排水管路排出;

13.所述第二液位传感器用于检测单人逃生舱内的液位值,所述控制器用于在单人逃生舱内的液位值达到第二设定液位值时控制第二气动隔膜泵启动,将单人逃生舱内的水经第二排水管路排出;

14.所述第三压力传感器用于检测下部舱室内的压力值,所述第四压力传感器用于检测救护舱内的压力值,所述控制器用于基于下部舱室内的压力值调节第一气动隔膜泵的抽水流量以控制下部舱室内压力在合适范围内,基于救护舱内的压力值调节第二气动隔膜泵的抽水流量以控制救护舱内压力在合适范围内。

15.较佳地,所述底座上固定有多个压载块,所述压载块呈四角布设。

16.较佳地,所述训练舱还包括外部爬梯,所述外部爬梯安装于外部框架上。

17.较佳地,所述底座且位于外部框架的一对角的每个角上均安装有两个应急气瓶,共有四个应急气瓶,其中三个应急气瓶为供应空气的应急气瓶,一个应急气瓶为供应氧气的应急气瓶。

18.较佳地,所述下部舱室由耐压的圆柱形壳体组成,上部采用封头式结构,下部为承压平板式结构。

19.较佳地,所述单人逃生舱内壁固定有攀爬扶梯。

20.较佳地,所述下盖舱门通过扭簧助力式铰链安装在单人逃生舱的底部上,开启方向为朝向单人逃生舱筒壁方向,所述上盖舱门通过铰链安装在单人逃生舱的顶部,开启方向为朝向外部环境。

21.较佳地,所述下部舱室内的两侧均匀分布有翻转式座椅以供逃生乘员等待逃生时休息,所述翻转式座椅上配设安全带,所述下部舱室内安装有照明灯。

22.在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件,可任意组合,即得本发明各较佳实例。

23.本发明的积极进步效果在于:

24.a)可模拟海上从水下工作站单人逃生舱中快速上浮逃生;

25.b)在快速上浮逃生时,单人逃生舱可模拟水加压的加压过程;

26.c)模拟水下工作站舱室、单人逃生舱供气量满足乘员在舱室内正常呼吸;

27.d)保障乘员在模拟水下工作舱室、单人逃生舱内不发生氧中毒、缺氧症和co2中毒;

28.e)具有保障人员舱,以便出现意外情况时能及时采取措施,保证实验和训练人员的安全;

29.f)乘员能顺利离开单人逃生舱。

附图说明

30.图1

‑

3为本发明较佳实施例的基于水加压的水下工作站乘员逃生训练系统的结构示意图。

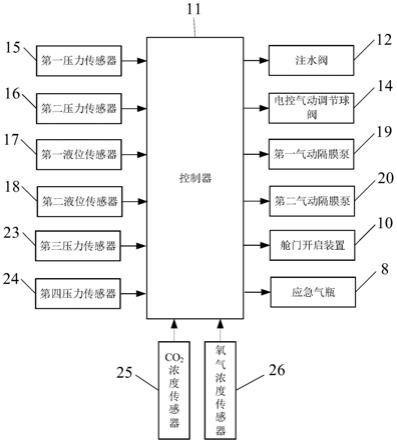

31.图4为本发明较佳实施例的快速水加压系统的原理示意图。

具体实施方式

32.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

33.如图1

‑

图4所示,本实施例提供一种基于水加压的水下工作站乘员逃生训练系统,其包括外部框架1和舱体2,所述外部框架1的底部固定有底座3,所述底座3上中间位置处固定有支座4,所述支座4上固定有舱体2,所述舱体2的中部通过支撑架5与外部框架1固定连接,所述舱体2的顶部突出于外部框架1的顶部700mm高度,所述外部框架1的顶部与舱体2之间铺设有不锈钢格栅平台6。

34.为了便于固定、吊装、运输及外部设备安装,外部框架1设置槽钢框架式结构,所述外部框架1采用槽钢焊接而成。

35.所述舱体2包括上部舱室21和下部舱室22,所述上部舱室21采用分别作为单人逃生舱211和救护舱212的立式双圆筒结构,所述上部舱室21的下部位于下部舱室22内上部,所述上部舱室21的筒壁与下部舱室22的上部封头为焊接式结构,所述下部舱室22作为模拟水下工作站舱室。

36.所述单人逃生舱211的底部开设有第一通孔和铰接有下盖舱门213,所述第一通孔通过下盖舱门213密封,所述单人逃生舱211的顶部开设有第二通孔和铰接有上盖舱门214,所述第二通孔通过上盖舱门214密封,所述上盖舱门214连接舱门开启装置10,所述单人逃生舱211和救护舱212为连通式结构、中间采用有机玻璃隔板215隔开且单人逃生舱211和救护舱212的上部连通。所述下盖舱门213通过扭簧助力式铰链安装在单人逃生舱211的底部上,开启方向为朝向单人逃生舱筒壁方向,所述上盖舱门214通过铰链安装在单人逃生舱211的顶部,开启方向为朝向外部环境。

37.所述单人逃生舱211与救护舱212为立式长圆形结构,单人逃生舱211上部和下部采用平板式结构,筒壁为长圆形结构,所述上盖舱门214通向外界水池,下盖舱门213通向模拟水下工作站舱室22,所述单人逃生舱211内壁固定有攀爬扶梯216,供水下工作站乘员进

入单人逃生舱211。所述单人逃生舱211为模拟水下工作站乘员快速上浮逃生快速加压的舱室,用于对逃生乘员实施快速调压,使单人逃生舱211内压力与环境压力一致;也可用于减压逃生的逃生通道,如同水下工作站内的升降口。救护舱212为逃生训练时教练员所处的舱室,可辅助乘员完成逃生训练。

38.如图4所示,所述训练系统还包括快速水加压系统,所述快速水加压系统包括快速水加压管路和控制器11,所述快速水加压管路安装于模拟水下工作站舱室的上部封头内,所述快速水加压管路上安装有注水阀12、隔断阀、电控气动调节球阀14和手动备用阀门,所述电控气动调节球阀14和手动备用阀门相并联,所述单人逃生舱211内设有第一压力传感器15,所述舱体2外设有第二压力传感器16。

39.所述第一压力传感器15用于检测单人逃生舱211内的内部压力值,所述第二压力传感器16用于检测外部环境的外部压力值,所述控制器11用于在进行逃生训练时,比较内部压力值和外部压力值,在内部压力值和外部压力值不一致时,控制注水阀12开启、电控气动调节球阀14的开度对下部舱室22内注水,以对单人逃生舱211内进行水加压,并在内部压力值和外部压力值一致时,控制舱门开启装置10开启上盖舱门213以供乘员逃生。

40.所述训练系统还包括排水系统,所述排水系统包括第一液位传感器17、第二液位传感器18、第一排水管路、第二排水管路、第一气动隔膜泵19、第二气动隔膜泵20、第三压力传感器23和第四压力传感器24,所述第一气动隔膜泵19和第二气动隔膜泵20分别安装于底座3且位于外部框架1的另一对角上,所述第一气动隔膜泵19通过第一排水管路连接至下部舱室22内,所述第二气动隔膜泵20通过第二排水管路连接至单人逃生舱211内,所述第一液位传感器17设在下部舱室22内,所述第二液位传感器18设在单人逃生舱211内,所述第三压力传感器23设在下部舱室22内,所述第四压力传感器24设在救护舱212内。

41.所述第一液位传感器17用于检测下部舱室22内的液位值,所述控制器11用于在下部舱室22内的液位值达到第一设定液位值时控制第一气动隔膜泵19启动,将下部舱室22内的水经第一排水管路排出。

42.所述第二液位传感器18用于检测单人逃生舱211内的液位值,所述控制器11用于在单人逃生舱211内的液位值达到第二设定液位值时控制第二气动隔膜泵20启动,将单人逃生舱211内的水经第二排水管路排出。

43.所述第三压力传感器23用于检测下部舱室22内的压力值,所述第四压力传感器24用于检测救护舱212内的压力值,所述控制器11用于基于下部舱室22内的压力值调节第一气动隔膜泵19的抽水流量以控制下部舱室22内压力在合适范围内,基于救护舱212内的压力值调节第二气动隔膜泵20的抽水流量以控制救护舱212内压力在合适范围内。

44.排水系统设置气动隔膜泵两台,一台气动隔膜泵连接模拟水下工作站舱室,一台气动隔膜泵连接单人逃生舱,模拟水下工作站舱室及单人逃生舱内均设有液位传感器,控制器采集液位传感器信号,对舱室进行排水。另外通过控制气动隔膜泵可实现两种排水方式:第一种排水方式为直接从单人逃生舱内将水抽出舱外,单人逃生舱内的水不向下排放;第二种排水方式为先将单人逃生舱内的水排至模拟水下工作站舱然后将水抽出舱外。另外,为保证救护舱人员安全,下部舱室及救护舱内均设有压力传感器,排水时采集压力信号控制抽水流量,避免对舱内人员造成减压伤害。

45.所述上部舱室21和下部舱室22内均设有co2浓度传感器25和氧气浓度传感器26,

所述底座3且位于外部框架1的一对角上均安装有用于提供氧气和空气的呼吸用应急气瓶8,所述应急气瓶8通过管路通入上部舱室21和下部舱室22内。

46.所述co2浓度传感器25用于检测对应舱室内co2浓度值,所述氧气浓度传感器26用于检测对应舱室内氧气浓度值,所述控制器11用于在co2浓度值和氧气浓度值达到预设调节条件时开启应急气瓶8,以调节对应舱室内氧气和空气比例供给。

47.所述底座3上固定有多个压载块7,考虑到受力均匀,压载块7呈四角布设。

48.所述底座3且位于外部框架1的一对角的每个角上安装有用于提供氧气和空气的呼吸用应急气瓶8,共有四个应急气瓶,其中三个应急气瓶为供应空气的应急气瓶,一个应急气瓶为供应氧气的应急气瓶,所述应急气瓶8通过管路连接单人逃生舱211、救护舱212和下部舱室22。

49.所述训练系统还包括外部爬梯,所述外部爬梯安装于外部框架1上,为便于人员抓扶,外部爬梯突出外部框架1上部的不锈钢格栅平台6 900mm。

50.作为模拟水下工作站舱室的下部舱室22为单独的承压舱室,位于单人逃生舱211和救护舱212下部,工作时内部为常压状态,承受外压。所述下部舱室22由耐压的圆柱形壳体组成,上部采用封头式结构,下部为承压平板式结构。所述下部舱室22内的两侧均匀分布有翻转式座椅221以供逃生乘员等待逃生时休息,所述翻转式座椅221上配设安全带,所述下部舱室22内安装有照明灯。

51.逃生乘员通过外部爬梯到达不锈钢格栅平台6后,通过舱门开启装置10的气缸开启上盖舱门214,逃生乘员通过攀爬扶梯216进入单人逃生舱211,手动打开下盖舱门213,进入模拟水下工作站舱室22,等待逃生训练。舱门开启装置10的气缸设置在模拟水下工作站舱室22内,通过密封穿舱件将舱门开启装置10的连接杆伸出舱外进行传动。有机玻璃隔板215作为观察窗,用于救护舱212内的教练员观察逃生乘员状况。

52.当进行逃生训练时,逃生乘员手动打开下盖舱门213,进入单人逃生舱211,对单人逃生舱211进行调压,使单人逃生舱211内压力与外部环境压力一致,利用舱门开启装置10开启上盖舱门214,逃生乘员逃出。具体地,第一压力传感器15用于检测单人逃生舱211内的内部压力值,第二压力传感器16用于检测外部环境的外部压力值,控制器11用于在进行逃生训练时,比较内部压力值和外部压力值,在内部压力值和外部压力值不一致时,控制注水阀12开启、电控气动调节球阀14的开度对下部舱室22内注水,以对单人逃生舱211内进行水加压,并在内部压力值和外部压力值一致时,控制舱门开启装置10开启上盖舱门214以供乘员逃生。

53.虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1