一种照明装置及车灯的制作方法

[0001]

本实用新型涉及照明技术领域,具体地说,涉及一种照明装置及车灯。

背景技术:

[0002]

车辆上的灯具是影响车辆行驶安全的重要因素,车辆工业的发展对车辆灯具提出了越来越高的要求。钨丝灯是汽车照明的常用光源,因其亮度偏低、能耗高、寿命不够长,逐渐被淘汰。为了提高光源亮度、降低能耗,研究人员利用led替代钨丝灯,研发一种模拟灯丝应用的激光照明装置,作为照明光源。其通过将led出射的光耦合进入棒状导光元件,并在棒状导光元件的表面出射的方式形成。该模拟灯丝具有与钨丝灯丝相同的发光特性,同时具有亮度高、寿命长等优点,因此可代替钨丝灯应用于汽车照明领域。

[0003]

又因为led发光是像一个方向半球发光(朗伯发光),而传统的车灯反光杯是将侧面一圈的发光反射出射。由于led的光分布与传统的钨丝灯不匹配,led 用于钨丝灯的替换就存在技术难度。

[0004]

为了解决上述问题,现在通常采用的技术方案是led贴装在一个导热柱侧面。导热柱两个侧面分别贴led,来模仿一圈360度发光。然而依然存在暗区,而且为了散热,导热柱要尽量粗,而led的位置就会出现离焦,出射光效率和效果不佳。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的在于克服上述传统技术的不足之处,本实用新型提供一种适于车灯中使用的两个光源相向发光照明装置。

[0006]

为解决上述问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种照明装置,包括第一光源和第二光源,所述第一光源包括第一发光面,第二光源包括第二发光面,第一发光面与第二发光面相对设置;第一发光面和第二发光面都至少部分反射和散射从第一光源和第二光源发出的光。

[0007]

作为上述技术方案的一种改进:所述第一发光面与第二发光面之间的距离为d,两个光源发光面的最短边边长为c,

[0008]

作为上述技术方案的一种改进:还包括一个光引导件,所述光引导件包括第一接收面、第二接收面和出射面,所述第一接收面与第二接收面相对设置,所述出射面位于第一接收面与第二接收面之间的空间外围;该光引导件位于第一光源与第二光源之间,第一发光面对应第一接收面,第二发光面对应第二接收面。

[0009]

作为上述技术方案的一种改进:所述第一接收面紧贴第一发光面,第二接收面紧贴第二发光面。

[0010]

作为上述技术方案的一种改进:所述第一接收面与第一发光面之间填充导光胶质和/或第二接收面与第二发光面之间填充导光胶质。

[0011]

作为上述技术方案的一种改进:所述光引导件内包括有若干白色颗粒和/或出射面包括透射散射层。

[0012]

作为上述技术方案的一种改进:包括上述任意一项所述的照明装置,还包括一个反光杯,所述照明装置位于反光杯的内部,该照明装置发出的光照射到反光杯的内壁上,并经过其反射从反光杯的出光口出射。

[0013]

作为上述技术方案的一种改进:还至少包括一根导热柱,所述导热柱连接第一光源远离发光面的一侧,所述导热柱与第一光源之间均填充有导热介质,所述导热柱将第一光源产生的热导向反光杯外部。

[0014]

作为上述技术方案的一种改进:所述导热柱的横截面为长条形,所述长条形的短轴朝向照明装置设置。

[0015]

作为上述技术方案的一种改进:还包括一个光引导件,所述光引导件包括第一接收面、第二接收面和出射面,所述第一接收面与第二接收面相对设置,所述出射面位于第一接收面与第二接收面之间的空间外围;所述第一光源靠近反光杯的出光口,第二光源远离反光杯的出光口,所述第一接收面与第一发光面之间填充导光胶质,所述第二接收面与第二发光面之间设置空气隙。

[0016]

由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本实用新型中的照明装置对光源发出的光拥有更高的使用效率,可以发出更高亮度的光,并且该光分布均匀无暗区;该照明装置在散热方面效率更高,避免了热量堆积而造成的光源损坏问题;本专利使用的所有元件比较容易获得,且成本较低。

[0017]

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0018]

图1是实施例1中照明装置的主视图。

[0019]

图1a是照明装置的光路图

[0020]

图2是照明装置的另一个光路图

[0021]

图2a是照明装置光分布的实验模拟图

[0022]

图3是实施例2中照明装置的主视图

[0023]

图3a是实施例2中照明装置的光路图

[0024]

图3b是实施例2中照明装置的一种优选方式的光路图

[0025]

图4是实施例2中照明装置的一种优选方式的光路图

[0026]

图4a是实施例2中照明装置的一种优选方式的光路图

[0027]

图5是实施例2中照明装置的一种优选实施方式的结构俯视图

[0028]

图6是实施例3中照明装置及车灯的结构主视图

[0029]

图7是实施例3中照明装置及车灯的另一种结构的主视图

[0030]

图7a是实施例3中导热管的剖视图

[0031]

图8是实施例4中照明装置及车灯的结构主视图

[0032]

图8a是实施例4中照明装置的一种光路图

[0033]

图8b是实施例4中照明装置的另一种光路图

具体实施方式

[0034]

实施例1:

[0035]

在现有技术中,为了得到向四周出射的高亮度且均匀分布的光仅靠一个光源是不够,所以本专利提供一种新的思路,如图1所示,一种照明装置,包括第一光源111和第二光源112,所述第一光源111包括第一发光面113,第二光源112包括第二发光面114,第一发光面113与第二发光面114相对设置,通过两个光源发光面相对设置的方式,虽然阻挡了沿光源光轴方向出射的光和部分靠近光源光轴的小角度出射光,但是两个光源同时发光,使得向光源四周出射的光的亮度显著提高。为了得到向四周均匀出射的光,在本专利中优选的发光方式为朗伯发光的光源,例如led光源。虽然两个光源的发光面的相对设置阻挡了两个光源沿光轴方向上出射的光和部分靠近光源光轴出射的小角度光,然而这些无法出射的光属于无效光,造成了光能的浪费。因此为了解决这个问题,第一发光面113和第二发光面114都至少部分反射和散射从第一光源111和第二光源112发出的光。这样一部分远离光源光轴的大角度光会直接出射,而靠近光源光轴出射的小角度光经过两个光源的发光面多次反射后最终会向两个光源的四周出射,而另一部分垂直于光源发光面的光也会通过发光面的散射后向四周出射或散射后再次经过两个发光面的反射后出射,以第一光源111向第二光源112发出的光举例说明,如图1a所示光路,从第一发光面113出射的一束光 101a由于是远离第一光源111光轴的大角度光,因此可以直接出射;而从第一发光面出射的另一束光101b因为是靠近第一光源111光轴的小角度光,所以光 101b无法直接出射,需要经过第二发光面114的反射后才能出射;还有一束光 101c与第一光源111的光轴平行,垂直入射到第二发光面114,这束光通过第二发光面114散射后再反射出射。同理的,第二发光面114发出的光也会被第一发光面113散射和反射后出射。这种方式使得从两个光源出射的光能够被充分利用,避免了光的浪费,也使得向四周出射的光的亮度增强。综上,在本实施例中利用了两个发光面的相对设置以及两个发光面都对它们发出的光具有散射和反射的特性,使得它们遮挡住了对方的光轴及其附近靠近光轴的光并对这些光以反射和散射的形式进行再利用,最终使得两个光源的光高效率的向两个光源的四周出射。

[0036]

为了阻挡沿光源光轴方向出射的光,我们还需要考虑一个问题,那就是两个光源之间的间距。其中,第一发光面113与第二发光面114之间的距离为d,两个光源发光面最短边边长为c,如果两个光源之间的间距过大,如图2所示,从第二光源112向第一光源111发出的靠近光源光轴的小角度光无法被光源阻挡,而是会直接出射;图2中的坐标系的z轴与本专利中的两个光源各自的发光面都垂直,而x轴与y轴组成的平面与两个发光面互相平行。为了避免上述情况,我们经过大量试验证明,可以得出第一发光面113与第二发光面114之间的距离d与两个光源发光面最短边边长c比值时,从两个光源发出的光大部分向侧面出射的结论,如图2a所示,图2a表示时的光分布情况。

[0037]

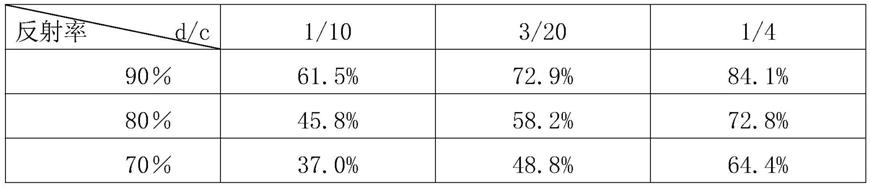

然而从光的出射效率与出射角度来说,两个光源如果靠的太近,使得它们之间的距离过小,那么从它们发出的光会被两个发光面反射多次后吸收掉一部分,严重影响出光效率。为了避免上述两种情况,我们必须找到一个两个光源之间合适的间距,而通过大量实验证明,得出以下数据。

[0038][0039]

上表中的反射率是指两个光源的发光面的反射效率。从上表中可以得出结论,在反射面的反射率为90%,两个光源之间的间距与这两个光源发光面最短边长的比值是时,从两个光源发出的光大部分向侧面出射,其中最优选的是在光源的发光面反射率90%的情况下出光效率最好,符合我们的需求;综上所述,两个光源之间的间距与这两个光源发光面最短边长的比值是时出射的光都满足我们的需求,其中最优选的是

[0040]

实施例2:

[0041]

然而实施例1中的两个个光源之间的间距是很难进行把控的,在实际操作中,需要较高的精度才能把握两个光源之间的距离。而为了方便对两个光源之间的距离进行控制,所以整个装置还包括一个光引导件215,如图3所示,所述第一接收面215a与第二接收面215b相对设置,所述出射面215c位于第一接收面215a与第二接收面215b之间的空间外围;该光引导件215位于第一光源211 与第二光源212之间,第一发光面213对应第一接收面215a,第二发光面214 对应第二接收面215b。从第一发光面213出射的光穿过第一接收面215a进入光引导件215中,从第二发光面214发出的光穿过第二接收面215b进入光引导件 215中,最终这些光从光引导件215的出射面215c出射。引入光引导件215,而光引导件215的精度在制作过程中更容易把控,这样会大大节约组装整个照明装置时所需要的时间和对两个光源之间最优间距的要求。

[0042]

由于光源发出的光在通过光引导件215的接收面时会有部分光因出射角度没有进入光引导件215,而是直接从光源发光面向外部直接出射,这些光无法被光引导件215收集,是被浪费的,而为了减少这些光的出现,一种优选的实施方式是所述第一接收面215a紧贴第一发光面213,第二接收面215b紧贴第二发光面214,只要这两个光源的发光面与对应的接收面之间的距离足够近,因出射角度问题而从两个光源发光面直接出射到外部的光也就会最大程度上的减少。

[0043]

然而大角度光从折射率高的介质进入到折射率低的介质中时会发生全反射,导致大角度光很难从折射率高的介质中进入折射率低的介质中,如图3a所示,从第一发光面213发出的光201和从第二发光面214发出的光202在进入光引导件215后,因全反射而无法从光引导件215向四周出射。而为了防止光引导件215中的光发生全反射导致该光无法出射,所以一种优选的实施方式是,所述第一接收面215a与第一发光面213之间填充导光胶质和/或第二接收面 215b与第二发光面214之间填充导光胶质。第一光源211和第二光源212与光引导件215之间,可以是这两个光源的发光面和与其对应的发光面之间都填充导光胶质,也可以是两个光源中的一个光源的发光面和与该发光面对应的接收面之间填充导光胶质。这里我们以两个光源的发光面和与其对应的发光面之间都填充导光胶质举例,如图3b所示,第

一接收面215a与第一发光面213之间填充导光胶质,第二接收面215b与第二发光面214之间填充导光胶质,该导光胶质优选高透明胶质。这样还具有将两个光源与光引导件115固定在一起的作用,防止两个光源与光引导件215之间发生移位,导致光源发出的光无法被光引导件215的接收面接收;而将两个光源与光引导件215粘接在一起,这三者就相当于一个整体,从两个发光面发出的光会在进入光引导件215后直接出射,不会再发生全反射。以从第一发光面213发出的光201为例,光201可以分为三部分:第一部分光201a直接从光引导件215的出射面215c直接出射;第二部分光201b先照射到第二发光面214上,然后被第二发光面214反射后从出射面215c出射;而第三部分光201c先照射到第二发光面214上,然后被第二发光面214散射为多束光后在反射出射。综上所述,选用在光源发光面与光引导件接收面之间填充导光胶质的方法来辅助光从光引导件中出射,本质上是避免光束反射,引导光源发出的光以最短路径直接穿过光引导件的出射面出射。

[0044]

在实施例1中,由于z轴垂直于两个光源的发光面,x轴与y轴组成的平面平行于两个光源的发光面,而由于两个光源都是朗伯发光的光源,因此发光面在零度方向上没有光出射;以z轴与第一发光面113的交点为圆心,z轴向第一发光面113旋转90

°

后到达第一发光面113,此时z轴指向的方向并没有光出射,因此如图2a所示,在

±

90

°

的方向上会出现一个暗区;而这个暗区会在出射光中形成一个暗环,这非常影响视觉效果,所以为了使出射光分布较为均匀,光引导件215优选的形状形状可以是圆柱、圆台等。而为了进一步消除暗区,使出射光分布的更加均匀,一种优选的实施方式是光引导件215内包括有若干白色颗粒,如图4所示,以从第一发光面发出的光201为例,通过若干白色颗粒对进入到光引导件215内的光201进行散射和反射,使得光201在出射时分布的更加均匀;还有一种实施方式是出射面215c包括透射散射层,如图4a所示,还是以从第一发光面发出的光201为例,进入到光引导件215内的光201,在穿过出射面215c出射时,需要经过透射散射层的多次散射反射后才能向装置外部出射,经散射后这些出射光会均匀出射,使得暗区进一步减小。在上述的两种实施方式中,这两种实施方式可以单独使用,也可以同时使用,但均在本专利的保护范围之内;并且在上述的两种实施方式中,光源的发光面与光引导件的接收面之间可以是空气隙也可以是导光胶质,空气隙和导光胶质都不会影响这两种实施方式中光引导件的出光。

[0045]

在本专利中,因为led光源具有体积小、亮度高、使用寿命长等优点,所以我们优选led光源做为发光光源。而为了使得从光引导件225出射的光分布均匀,无明显明亮差异,因此光引导件225的出射面215c最好为弧面,所以光引导件优先选用圆柱、圆台。这样会造成一个问题,因为led光源的发光面是一个矩形,与光引导件115的圆形底面并不匹配,在发光面的的四个角处会有部分光漏出,而为了将这部分光充分利用,所以另一种优选的实施方式是所述第一接收面215a覆盖第一发光面213,第二接收面215b覆盖第二发光面214,如图5所示,以第一发光面213举例,光引导件215的第一接收面215a大于第一发光面213,这样第一发光面213发出的光全部进入光引导件215中,避免了因漏光而造成的杂光。

[0046]

综上所述,光引导件215位于两个光源之间,通过光引导件对两个光源之间的间距作出限定,使两个光源之间的间距容易被把控,不用考虑两个光源之间的最优距离;而光引导件的接收面与两个光源的发光面之间紧贴并且其中用导光介质粘接,这防止了两个光源发生位移,从而导致光源无法遮挡与其相对光源发出的光,并且也防止了光进入光引导件后发生全反射,因而影响光出射效率的问题;光引导件侧面设置散射层或光引导件直接是

一个散射体,也或者是两种方式都使用,这样使光分布更加均匀,减少了暗区的存在。

[0047]

实施例3:

[0048]

由于本照明装置可以应用在车灯领域,所以在车灯领域使用本装置时还包括一个反光杯322,如图6所示,由于所述照明装置位于反光杯322的内部,该照明装置发出的光照射到反光杯322的内壁上,并经过其反射从反光杯322的出光口出射;而在车灯领域,反光杯的内壁一般会镀有反射膜,反光杯收集到的光经过反光杯内壁的反射使反光杯收集的光的光路发生改变,向反光杯的出光口出射,从而得到我们所需要的出射光。所以为了进一步利用从照明装置发出的光,一种优选的实施方式是照明装置需要放置在反光杯322的焦点处,这样才能更好地利用从照明装置发出的光,也使得从反光杯322出射的光达到最好的分布范围。

[0049]

在实施例1中简述了照明装置的工作原理,然而还有一个问题:光源在发光同时自身会产生大量的热。所以为了避免热聚集而造成光源损坏,整个装置必须考虑散热的问题。

[0050]

为了解决将照明装置固定在反光杯322焦点处的问题和两个光源的散热问题,一种优选的实施方式是该装置还至少包括一根导热柱321,如图所示,该导热柱可以同时连接两个光源,即可以将照明装置固定在反光杯322的焦点处,也可以将两个光源产生的热量传递出去,在该导热柱321内部可以设置一根或多根热管来辅助导热,也可以将为光源供电的线路设置在其中,其中导热柱也可以只连接一个光源。导热柱内设置的热管是一种具有极高导热性能的传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛细作用等流体原理,起到类似冰箱压缩机制冷的效果。导热柱321连接第一光源311 远离发光面的一侧,目的是为了防止导热柱遮挡从第一光源发出的光。所述导热柱321与第一光源311之间填充有导热介质,这里所说的导热介质优选具有固定作用且有高效导热能力的胶质,例如导热硅脂、导热银胶等,也可以选择焊接进行导热固定。所述导热柱321将第一光源311产生的热导向反光杯322 外部,一种优选的实施方式是反光杯322的底部设置有一个通孔323,导热柱穿过反光杯322底部的通孔323将两个光源产生的热量传递到外部,避免了热量堆积发生光衰。为了使导热柱321将两个光源产生的热量传递到外部,也可以选择在反光杯侧壁上设置一个通孔,导热管通过反光杯的侧壁出去;也可以选择使导热管从反光杯的出光口出去,将两个光源产生的热导向外部。

[0051]

在整个装置中所述第一光源311靠近反光杯322的出光口,第二光源312 远离反光杯322的出光口。一根导热柱同时连接两个光源,这对导热柱的结构强度提出了很高的要求,且一根导热柱的散热速度是有限的,所以另一种优选的实施方式是选用两根导热柱来进行散热,如图7所示,第一导热柱321a连接第一光源311,第二导热柱321b连接第二光源312。这两根导热柱将各自连接的光源产生的热量通过反光杯322底部的通孔323传递到反光杯322的外部,这样减少了对导热柱结构强度的要求,并且也进一步加快两个光源的散热速度。而第二光源312连接导热柱的方式与第一光源311相同,同样需要连接在远离发光面的一侧,也同样需要在光源与导热柱之间填充具有粘接作用的导热介质。

[0052]

使用导热柱321将照明装置固定在反光杯322的焦点处时,导热柱321会经过出射光的光路,所以必然会影响出射光的光分布,制造一个暗区。一般导热柱的横截面为圆形,而为了避免暗区过大影响出光效率,所以在本实施例中,如图7a所示,优选的,导热柱321的横截面为长条形,其中长条形分为长轴3212 和短轴3211,所述长条形的短轴3211朝向照明

装置设置,这样导热柱321朝向两个光源的面积最小,遮挡的光也最少。因此在导热柱的散热能力和支撑能力足够的前提下,导热的短轴越短越好。

[0053]

实施例4:

[0054]

为了增强车灯的出光亮度,如图8所示,一种优选的实施方式是所述第一接收面415a与第一发光面413之间填充导光胶质,所述第二接收面415b与第二发光面414之间设置空气隙。因为第一发光面413与第一接收面415a之间是导光胶质,将第一光源411与光引导件415粘接在一起,形成一个整体,所以从第一发光面413发出的光可以分为两部分,如图8a所示,第一部分光401a 经第一接收面415a直接进入光引导件415内,穿过出射面415c后直接出射。第二部分光401b穿过光引导件415后照射到第二发光面414上,然后经第二发光面414散射为多束光,由于第二发光面414与第二接收面415b之间是空气隙,所以这些光因全反射返回第一发光面413,然后光401b的其中一部分被第一发光面413散射反射后通过光引导件415的出射面415c出射;而光401b的另一部分光会重复401b的光路。从第二发光面414发出的光的光路如图8b所示,由于第二发光面414与第二接收面415b之间是空气隙,因此从第二发光面414 发出的光402a进入光引导件415后会发生全反射而无法出射,直到经过第一发光面413散射反射后才能从出射面415c出射;而从第二发光面414发出的光402b 在经过第一发光面413的散射发射后穿过第二出射面415b照射到第二发光面 414上,然后经过第二发光面414散射反射后再次进入光引导件415内,第二次经过第一发光面413散射反射后出射。

[0055]

综上所述,从第二发光面414发出的光402a和光402b就相当于从第一发光面411发出的光束,这样就等同于第一发光面413同时发出第一光源411和第二光源412产生的光,这样在光从光引导件415出射后照射到反光杯422上时使暗区最大程度上减小;在本实施例中,从光引导件415出射的光最大程度上被反光杯422接收,基本消除了从照明装置直接向外部出射的杂光,使得从反光杯422向外部出射的光亮度更高,并且该出射光的分布范围符合我们需求。

[0056]

以上对本实用新型的数个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1