一种螺旋藻培养收集装置及带该装置的螺旋藻培养加工系统的制作方法

1.本实用新型涉及藻类培养技术领域,尤其是一种螺旋藻培养收集装置及带该装置的螺旋藻培养加工系统。

背景技术:

2.螺旋藻(学名:spirulina),属于蓝藻门、蓝藻纲、颤藻科、螺旋藻属,是一种古老的低等原核单细胞或多细胞水生植物,体长200

‑

500μm,宽5

‑

10μm。其形如钟表发条,呈螺旋状蓝绿色,所以又称为蓝绿藻。原产在墨西哥和非洲中部的乍得热带地区的碱性湖泊中,早就被当地居民食用。螺旋藻适于高温碱性环境。目前已发现35种以上,在淡、咸水均有生长,而世界上用于生产的只有2种钝顶螺旋藻和巨大螺旋藻。

3.螺旋藻是大规模工业化生产的微藻类之一,是有35亿年生命史的稀有藻类生物,也是一种天然食品。螺旋藻是自然界营养成分最丰富、最全面的生物,螺旋藻富含高质量的蛋白质、γ

‑

亚麻酸的脂肪酸、类胡萝卜素、维生素,以及多种微量元素如铁、碘、硒、锌等。

4.螺旋藻是严格的光能自养型藻类,靠阳光和吸收水中的co2,进行光合作用。螺旋藻的光合能力极强,高等植物的光能利用率通常是5%

‑

6%,而螺旋藻的光能利用率高达18%,光合效率达43%,是一般农作物的3倍以上。螺旋藻生长繁殖迅速,适合于不同地区或季节的室内外大量养殖,生长周期极短,正常生长周期仅11h,如果条件处于最佳状态,最快增殖速度为4h一次。

5.基于上述优点,随着人们的生活水平日益提升,也逐渐对新鲜食材的需求越来越高,螺旋藻由于具有较短的繁殖周期,使得其具有良好的家庭繁殖基础,而目前市销,暂未见有专门适用于家庭培养的可靠螺旋藻培养收集设备。

技术实现要素:

6.针对现有技术的情况,本实用新型的目的在于提供一种使用方便、成本低且操作灵活和适用于家庭使用繁殖螺旋藻的螺旋藻培养收集装置及带该装置的螺旋藻培养加工系统。

7.为了实现上述的技术目的,本实用新型所采用的技术方案为:

8.一种螺旋藻培养收集装置,其包括:

9.机架,呈框架结构;

10.储料罐,固定设置在机架的上部且用于提供藻类培养的培养液,其下部设有储料出口且储料出口上设置有第一电控阀;

11.培养罐,为筒状结构且固定设置在机架中部并位于储料罐的下方,所述储料罐的出料出口与培养罐上部连通;培养罐内容置有螺旋藻液,其下部设有出料管且出料管上设置有第二电控阀;

12.光发生机构,设置在培养罐一侧且其光线照射侧朝向培养罐,所述的培养罐朝向光发生机构照射侧的侧面对应为透明材质;

13.回收罐,设置在机架下部,所述的回收罐内竖直设置有分隔机构且将回收罐分隔为水平并排的第一容置区和第二容置区,培养罐出料管的出料端延伸至第一容置区的正上方且用于输出螺旋藻液至第一容置区,由分隔机构将输入第一容置区内的螺旋藻液进行螺旋藻和培养液分离,使培养液渗透进入到第二容置区内;

14.培养液回收管路,一端穿置在培养罐中,另一端延伸至第二容置区内,所述的培养液回收管路还设有第一泵且用于将第二容置区内的培养液回收输入到培养罐中;

15.螺旋藻收集罐,设置在机架外且用于容置螺旋藻;

16.输出管路,一端与第一容置区连通,另一端延伸至螺旋藻收集罐内,所述的输出管路上设有第二泵且用于将第一容置区内的螺旋藻输送到螺旋藻收集罐内;

17.控制器,与第一电控阀、第二电控阀、光发生机构、第一泵和第二泵电连接并用于控制其启闭。

18.作为一种可能的实施方式,进一步,所述的分隔机构为过滤膜。

19.作为一种可能的实施方式,进一步,所述的培养罐为透明材质成型的罐体,所述的光发生机构包括若干灯条且该灯条呈环形阵列固定在培养罐的外周侧。

20.作为一种可能的实施方式,进一步,所述的储料罐内的培养液为zarrouk培养基。

21.作为一种可能的实施方式,进一步,所述的回收罐上部还设有液位传感器,该液位传感器与控制器电连接。

22.作为一种可能的实施方式,进一步,所述储料罐的上部还设有加料口。

23.作为一种可能的实施方式,进一步,所述培养罐下部中心还设置有通气装置,该通气装置通过一固定支架与培养罐内壁固定连接。

24.作为一种较优的选择实施方式,优选的,所述的通气装置为制氧机或溶氧机或气泵。

25.一种螺旋藻培养收集装置的运行方法,其包括如下步骤:

26.(1)将螺旋藻的藻种加入到培养罐中,然后,开启光发生机构,使得培养罐内照射有可见光,令螺旋藻进行光能自养繁殖;

27.(2)按预设时间间隔,开启第二电控阀,使培养罐内的螺旋藻液通过出料管部分输入到回收罐的第一容置区内,在第二电控阀开启时间达到预设时长或回收罐内的藻液液位达到预设高度时,关闭第二电控阀;

28.(3)进入到第一容置区内的螺旋藻液,受分隔机构的过滤,使得培养液渗透到第二容置区内,启动第一泵,将第二容置区内的培养液回收输入到培养罐,当第一泵的抽送达到预设时长或回收罐内的液位降低到预设高度后,关闭第一泵;

29.(4)开启第一电控阀,使储料罐内的培养液通过储料出口输入到培养罐中,在第一电控阀的开启时间达到预设时长后,关闭第一电控阀;

30.(5)启动第二泵,将第一容置区内的螺旋藻和部分混合在螺旋藻内的培养液抽送至螺旋藻收集罐内。

31.作为一种可能的实施方式,进一步。步骤(1)中第二电控阀开启时,光发生机构关闭,直至步骤(6)第一电控阀关闭后,光发生机构重新开启。

32.作为一种可能的实施方式,进一步,步骤(2)中的第二电控阀、步骤(3)中的第一泵、步骤(4)中的第一电控阀和步骤(5)中的第二泵均采用延时传感器控制启闭时长,且延

时传感器均与控制器连接。

33.作为一种可能的实施方式,进一步,步骤(1)中,光发生机构开启时,通气装置也一并开启,使培养罐内持续输入空气进行调节培养罐内的溶氧量和混匀培养罐内的螺旋藻。

34.作为一种可能的实施方式,进一步,步骤(2)中第二电控阀开启前,通气装置停止工作,使培养罐内的螺旋藻能够尽可能多的受自重下沉和便于输出。

35.一种螺旋藻培养加工系统,其包括上述所述的螺旋藻培养收集装置。

36.采用上述的技术方案,本实用新型与现有技术相比,其具有的有益效果为:本方案巧妙性利用螺旋藻的光能自养型特点和繁殖周期短的优势,使用光发生机构作为光能供应源,而利用第一电控阀、第二电控阀、第一泵和第二泵进行周期性启闭来实现培养罐内培养成的螺旋藻、培养液分离,最终螺旋藻被收集至收集罐中,而分离出的培养液被重新回用,大大降低了培养成本和避免了中间产物的废弃问题,提高了使用可靠性,降低了使用成本和提供了较优质的使用体验。

附图说明

37.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型方案做进一步的阐述:

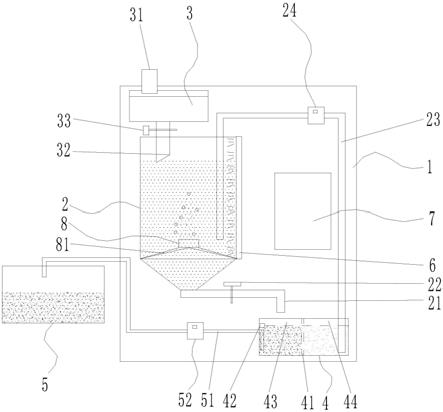

38.图1为本实用新型方案的简要实施结构示意图;

39.图2为本实用新型方案的控制器的简要控制连接示意图;

40.图3为本实用新型方案的收集装置的简要培养方法流程图。

具体实施方式

41.如图1或图2所示,本实用新型螺旋藻培养收集装置,其包括:

42.机架1,呈框架结构;

43.储料罐3,固定设置在机架1的上部且用于提供藻类培养的培养液,其下部设有储料出口32且储料出口32上设置有第一电控阀33,所述的储料罐3内的培养液为zarrouk培养基,为了便于补给,所述储料罐3的上部还设有加料口31;

44.培养罐2,为筒状结构且固定设置在机架1中部并位于储料罐3的下方,所述储料罐3的出料出口32与培养罐2上部连通;培养罐2内容置有螺旋藻液,其下部设有出料管21且出料管21上设置有第二电控阀22;

45.光发生机构6,设置在培养罐2一侧且其光线照射侧朝向培养罐2,所述的培养罐2朝向光发生机构6照射侧的侧面对应为透明材质(例如开设亚克力板嵌设的透明开窗),作为一种可能的实施形式,所述的培养罐2为透明材质成型的罐体(例如直接采用亚力克板成型),所述的光发生机构6包括若干灯条且该灯条呈环形阵列固定在培养罐2的外周侧;

46.回收罐4,设置在机架1下部,所述的回收罐4内竖直设置有分隔机构41且将回收罐4分隔为水平并排的第一容置区43和第二容置区44,培养罐2出料管21的出料端延伸至第一容置区43的正上方且用于输出螺旋藻液至第一容置区43,由分隔机构41将输入第一容置区43内的螺旋藻液进行螺旋藻和培养液分离,使培养液渗透进入到第二容置区44内,所述的分隔机构41可以为过滤膜,所述的回收罐4上部还设有液位传感器42,由液位传感器42来感应培养罐2出料管21输出的藻液量;

47.培养液回收管路23,一端穿置在培养罐2中,另一端延伸至第二容置区44内,所述

的培养液回收管路44还设有第一泵24且用于将第二容置区44内的培养液回收输入到培养罐2中;

48.螺旋藻收集罐5,设置在机架1外且用于容置螺旋藻;

49.输出管路51,一端与第一容置区43连通,另一端延伸至螺旋藻收集罐5内,所述的输出管路51上设有第二泵52且用于将第一容置区43内的螺旋藻输送到螺旋藻收集罐5内;

50.控制器7,与第一电控阀33、第二电控阀22、光发生机构6、液位传感器42、第一泵24和第二泵52电连接并用于控制其启闭。

51.其中,作为一种可能的实施方式,进一步,所述培养罐2下部中心还设置有通气装置8,该通气装置8通过一固定支架81与培养罐2内壁固定连接;作为一种较优的选择实施方式,优选的,所述的通气装置8为制氧机或溶氧机或气泵。

52.在上述提及的设备方案基础上,本实施例还公开了其对应的运行方案,具体为:

53.如图1至3之一所示,一种螺旋藻培养收集装置的运行方法,其包括如下步骤:

54.(1)将螺旋藻的藻种加入到培养罐2中,然后,开启光发生机构6,使得培养罐2内照射有可见光,令螺旋藻进行光能自养繁殖;

55.(2)按预设时间间隔,开启第二电控阀22,使培养罐2内的螺旋藻液通过出料管21部分输入到回收罐4的第一容置区43内,在第二电控阀22开启时间达到预设时长或回收罐4内的藻液液位达到预设高度时,关闭第二电控阀22;

56.(3)进入到第一容置区43内的螺旋藻液,受分隔机构41(具体是过滤膜)的过滤,使得培养液渗透到第二容置区44内,启动第一泵24,将第二容置区44内的培养液回收输入到培养罐2,当第一泵24的抽送达到预设时长或回收罐4内的液位降低到预设高度后,关闭第一泵24;

57.(4)开启第一电控阀33,使储料罐3内的培养液通过储料出口32输入到培养罐2中,在第一电控阀33的开启时间达到预设时长后,关闭第一电控阀33;

58.(5)启动第二泵52,将第一容置区43内的螺旋藻和部分混合在螺旋藻内的培养液抽送至螺旋藻收集罐5内;

59.(6)将螺旋收集罐5内的螺旋藻取出,经冲洗晒干后,获得藻粉。

60.其中,为了便于节能和避免光发生机构6处于不间断的长时间工作,步骤(1)中第二电控阀22开启时,光发生机构6关闭,直至步骤(6)第一电控阀33关闭后,光发生机构6重新开启。

61.另外,上述步骤中所提及的第二电控阀22、第一泵24、第一电控阀33和第二泵52均采用延时传感器控制启闭时长,且延时传感器均与控制器7连接。

62.结合图1和图3所示,作为操作实例的举例,其包括如下简要步骤概述:

63.(1)将20 l螺旋藻的藻种加入到容积为25~30 l的培养罐2中,然后,开启光发生机构6,使得培养罐2内照射有可见光,令螺旋藻进行光能自养繁殖;

64.(2)按24 h的预设时间间隔,开启第二电控阀22,使培养罐2内的螺旋藻液通过出料管21输入3 l螺旋藻液到容积为5 l的回收罐4的第一容置区43内,可以通过预先知晓出料管21的管路口径来控制在第二电控阀22开启时长来达到输出量控制或在回收罐4内设置液位传感器42来感测螺旋藻藻液液位达到预设高度,以此间接实现定量输送控制,接着再关闭第二电控阀22;

65.(3)进入到第一容置区43内的螺旋藻液,受分隔机构41(具体是过滤膜)的过滤,使得培养液渗透到第二容置区44内,通过启动第一泵24,将第二容置区44内的2.5 l培养液回收输入到培养罐2,可以通过预先知晓培养液回收管路23的口径来控制第一泵24的抽送时长或回收罐4内设置液位传感器来感测液位降低到预设高度,以此间接实现定量输送控制,最后关闭第一泵24;

66.(4)开启第一电控阀33,使容积为5 l存储有10倍浓度的zarrouk培养基的储料罐3内的0.5~0.7 l培养液通过储料出口32输入到培养罐2中,可以通过预先知晓出料出口32的口径来控制第一电控阀33的开启时长达到间接流量控制,最后关闭第一电控阀33,而储料罐3内的zarrouk培养基可以采用固体培养基加上水进行稀释溶解获得;

67.(5)启动第二泵52,将第一容置区43内的0.5 l螺旋藻和部分混合在螺旋藻内的培养液抽送至螺旋藻收集罐5内;

68.(6)将螺旋收集罐5内的螺旋藻取出,经冲洗晒干后,获得藻粉。

69.其中,作为一种可能的实施方式,进一步,步骤(1)中,光发生机构6开启时,通气装置8也一并开启,使培养罐2内持续输入空气进行调节培养罐2内的溶氧量和混匀培养罐内的螺旋藻;作为一种较优的选择实施方式,进一步,步骤(2)中第二电控阀22开启前,通气装置8停止工作,使培养罐2内的螺旋藻能够尽可能多的受自重下沉和便于输出。

70.以上所述为本实用新型实施例,对于本领域的普通技术人员而言,根据本实用新型的教导,在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化、修改、替换和变型,皆应属本实用新型的涵盖范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1