一种用于改良苏打盐碱土的多功能菌C1及其应用

一种用于改良苏打盐碱土的多功能菌c1及其应用

技术领域

1.本发明涉及农业微生物应用领域,尤其是涉及一种用于改良苏打盐碱土的多功能菌c1及其应用。

背景技术:

2.我国苏打盐碱土主要分布在东北松嫩平原等地区,由于土壤的含盐量和碱化度较高,导致土壤ph较大,土壤中磷的生物有效性较低,土壤有机质形成和固持能力较低,从而影响了土壤微生物的数量和功能,导致苏打盐碱土的自然恢复难度大。水稻秸秆还田土壤,可以增加土壤有机质含量,改善土壤结构和透水透气性,在苏打盐碱土改良中有很好的应用前景,但由于我国苏打盐碱土主要地处低温期较长的东北地区,且土壤微生物数量少和植物养分结构不合理,导致水稻秸秆在土壤中的转化率低,形成的有机质容易碱溶流失,从而影响了改良效果,因此利用耐盐碱的土著微生物及其生长所必需的营养物质促进苏打盐碱土的改良具有重要的现实意义。

3.目前用于苏打盐碱土改良的微生物主要包括产有机酸、降解纤维素和产胞外分泌物的菌,不仅存在菌种资源匮乏的情况,而且在应用上也主要是利用具有单一功能的微生物,缺乏多功能微生物资源及其对苏打盐碱土改良方法的研究,严重制约了微生物在苏打盐碱土改良中的应用,并且针对松嫩平原苏打盐碱土改良的菌种资源及其应用更为稀少,因此迫切需要获得适应松嫩平原苏打盐碱土的土著多功能微生物,辅以相应的应用方法与技术,实现有机物料在苏打盐碱土中的快速转化、土壤结构快速优化和养分物质的活化和保持,从而满足苏打盐碱土改良后的可持续利用要求。

技术实现要素:

4.本发明的目的是提供一种耐盐碱的多功能菌株命名为c1,用于水稻秸秆还田苏打盐碱土过程中,该菌株可通过产生有机酸来降低土壤ph和增加土壤中的速效磷含量,降解水稻秸秆产纤维素酶并分泌胞外多糖,从而加速水稻秸秆在土壤中的降解速率,增加土壤中有机碳的总量和水稳态含量,增加土壤中大团聚体和水稳性团聚体的比例,实现苏打盐碱土多重障碍因子的同时消除,促进苏打盐碱土的可持续利用。

5.本发明提供的一种用于改良苏打盐碱土的多功能菌c1,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(地址为北京市朝阳区北辰西路1号院3号),建议分类命名为类芽孢杆菌(paenibacillussp.),保藏编号为cgmcc no.20154,保藏时间为2020年6月28日。

6.本发明的一种用于改良苏打盐碱土的多功能菌c1通过如下方式得到;

7.步骤s1、取新鲜的苏打盐碱土10g加入到90ml无菌水中,在28℃和160 r/min条件下振荡30min,静止10min后,取1ml土壤悬液加入到改良lb液体培养基中在28℃和160r/min条件下培养24h,用梯度稀释法将培养液涂布于土壤肉汤固体培养基上,在28℃下培养48h,再利用土壤肉汤固体培养基将外观呈明显差异的单个菌落进行划线纯化,得到纯化菌株;

8.所述的改良lb液体培养基为将胰蛋白胨10g、nacl 30g、酵母浸粉5g和蒸馏水1l混和,用1mol/l的naoh调节ph为8;

9.所述的土壤肉汤固体培养基为将葡萄糖5g、磷酸钙5g、磷酸二氢钾0.0584 g、磷酸氢二钾0.1547g、15

‑

18g琼脂、1000ml土壤浸提液混合,调节ph为7;

10.步骤s2、将步骤s1得到的纯化菌株分别取1环接种至5ml的lb培养基中在28℃和160r/min条件下振荡24h,将培养物全部接种至100ml新鲜的lb培养基中,在相同的条件下培养24h获得发酵液,将发酵液在4℃和8000r/min条件下离心10min,收集菌体细胞悬浮于无菌水中,制备成活菌数不低于10

9 cfu/ml的菌悬液,按照2%的比例接种到改良nbrip培养基中,在28℃和160 r/min条件下振荡培养5d,留取发酵液ph小于5.5的菌株;

11.所述的改良nbrip培养基组成为将葡萄糖10g、磷酸钙5g、硫酸铵0.5g、七水硫酸镁0.3g、七水硫酸锰0.03g、七水硫酸铁0.03g、氯化钾0.3g、氯化钠 20g和琼脂18g和1000ml蒸馏水混合,ph为7;

12.步骤s3、将步骤s3留取的菌株按照步骤s2的方法制备菌悬液,将菌悬液按2%的比例接种到水稻秸秆降解液体培养基中,在28℃下振荡培养7d,将发酵液中剩余的水稻秸秆用无菌水冲洗2

‑

3次后置于50℃烘箱内烘干,称重,并计算出秸秆降解率,留取水稻秸秆降解率在45%以上的菌株。

13.所述的水稻秸秆降解液体培养基组成如下:水稻秸秆1g,硝酸钾1g,硫酸铵0.5g,磷酸氢二钾0.5g,七水硫酸镁0.5g,氯化钠1.5g,琼脂15

‑

18g,1000 ml蒸馏水,ph为7;

14.步骤s4、将步骤s3留取的菌株按照步骤s3的方法利用水稻秸秆降解液体培养基进行培养,培养结束后静止10min,将上层发酵液在8000r/min下离心15 min,取上清液与无水乙醇按照1:3的比例混合置于4℃过夜后,倒出上清液,60℃烘干沉淀物并测定重量。

15.步骤s5、将步骤s4获得的菌株进行16srdna序列扩增和测序,通过blast 和构建系统发育树进行分子生物学鉴定,最终筛选出了一株土著有益菌,系统发育树如图1所示,与类芽孢杆菌的亲缘关系最近。

16.通过光学显微镜发现:菌体细胞呈直杆状,单个排列,革兰氏染色阳性,着色均匀,有芽孢,最终将菌株鉴定为类芽孢杆菌,命名为c1,将其保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,建议分类命名为类芽孢杆菌 (paenibacillus sp.),保藏编号为cgmcc no.20154,时间为2020年6月28日。

17.本发明还有一个目的是将所述的多功能菌c1应用于水道秸秆改良苏打盐碱土过程,具体步骤为:将所述的菌c1依次经过活化、富集和种子罐培养后获得含有活性菌体细胞的菌液,再将菌液负载于混有硫酸铵和磷酸钙的水稻秸秆上,活菌体细胞的数量为107cfu/g以上,再将处理后的水道秸秆与表层10

‑

20cm苏打盐碱土混合。

18.作为本发明更优的技术方案,所述的水稻秸秆破碎至5cm以下。

19.作为本发明更优的技术方案,所述的菌c1的菌液使用量为100

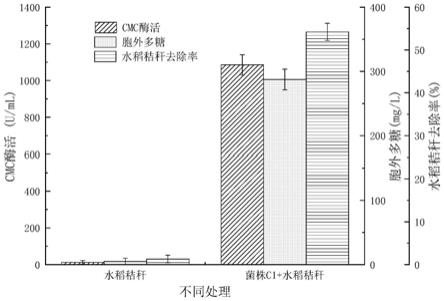

‑

200kg/亩。

20.作为本发明更优的技术方案,所述的硫酸铵的使用量为4

‑

8kg/亩。

21.作为本发明更优的技术方案,所述的磷酸钙的使用量为4.3

‑

8.6kg/亩。

22.作为本发明更优的技术方案,所述的处理后的水道秸秆与表层10

‑

20cm苏打盐碱土混合的环境温度在20℃以上,时间为40

‑

60d。

23.作为本发明更优的技术方案,所述的活化、富集和种子罐培养基均为lb培养基。所

述的lb培养基组成为胰蛋白胨10g、nacl 10g、酵母浸粉5g、蒸馏水1l混合,调节ph为7。

24.有益效果为:

25.本发明的提供的多功能菌c1为可改良苏打盐碱土的土著有益菌,对盐碱有很强的耐性,有产酸溶磷、产纤维素酶和产胞外多糖的能力。其菌剂与水稻秸秆、硫酸铵和磷酸钙一起施入苏打盐碱土后,可促进苏打盐碱土中水稻秸秆的降解、大粒径水稳定性土壤团聚体的形成和土壤有机磷的生成,增加土壤速效磷含量,降低土壤ph和电导率,对苏打盐碱土具有明显的多重改良效果。

26.改良后的土壤可为植物生长提供更多的活性磷,增加植物体内磷的含量,促进植物根系的生长,提高地上部生物量,从而促进了苏打盐碱土的可持续利用。

27.所以,本发明解决了目前在利用水稻秸秆改良苏打盐碱土过程中存在的菌种资源匮乏、改良效果单一和持久性差的问题。

附图说明

28.构成本发明的一部分的说明书附图是为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,并不构成对本发明的不当限定。

29.图1是本发明的菌c1的系统发育分析图;

30.图2是菌c1不同nacl添加量的生长情况曲线图,

31.图3是菌c1在初始ph值不同条件下的生长情况曲线图;

32.图4加菌c1和不加菌c1的磷酸根浓度变化对比图;

33.图5为水稻秸秆与水稻秸秆+菌c1两种添加方式的降解水稻秸秆产纤维素酶、产胞外多糖及对水稻秸秆的降解率的对比图;

34.图6降解水稻秸秆的sem图;

35.图7菌c1降解水稻秸秆的sem图。

具体实施方式

36.为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,运用以下实例说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

37.实施例1耐盐碱多功能细菌的分离与鉴定;

38.从吉林省松原市长岭县采集新鲜的苏打盐碱土壤中取10g加入到盛有90ml 无菌水带有玻璃珠的三角瓶中,在28℃和160r/min条件下振荡30min,静止10 min后,取1ml土壤悬液加入到20ml改良的lb液体培养基中,培养24h后,用梯度稀释法涂布于土壤肉汤固体培养基上,在28℃恒温培养箱中培养2d,挑取外观呈明显差异的单个菌落在土壤肉汤固体培养基上进行划线纯化,将纯化后的菌株接种到新鲜的lb培养基中获得发酵液后制备成菌悬液,按照2%的比例接种到改良的nbrip培养基中,在28℃和160r/min条件下振荡培养5d,每24 h测定发酵液ph值,留取发酵液ph小于5.5的菌株;将产酸菌株接种到水稻秸秆降解液体培养基中,在28℃下振荡培养7d后,收集发酵液中剩余的秸秆,烘干称重,计算出秸秆降解率,留取水稻秸秆降解率在45%以上的菌株;将留取的菌株再接种到水稻秸秆降解液体培养基中培养,将上层培养液在8000rpm/min 下离心15min,取上清液与无水乙醇按照1:3的比例混合置于4℃过夜后,倒出上清液,60℃烘干沉淀物并测定重量。最终将可以产酸、降解

水稻秸秆产纤维素酶和产胞外多糖的菌株作为目标菌株,观察目标菌株的菌落特征和革兰氏染色等,再利用16s rrna序列鉴定确定菌株种属,并进行生理生化反应。

39.通过上述研究,从苏打盐碱土中共获得29株耐盐碱细菌,其中12株产酸细菌,5株降解秸秆产纤维素酶的细菌,2株产胞外多糖的细菌,最终筛选出一株具有产酸能力强、降解水稻秸秆能力强和产胞外多糖能力强的菌株,将此菌株在改良的nbrip培养基培养5d后发酵液ph可降低至4.60,磷酸根浓度为141.70 mg/l,利用水稻秸秆降解液体培养基培养7d后对水稻秸秆的降解率为54.24%,纤维素酶活性高达1085.71u/ml,降解水稻秸秆可产287.41mg/l的胞外多糖。菌株c1在土壤肉汤固体培养基上于28℃培养48h后,可见菌落浅黄色、圆形、不透明、外型光滑、粘稠、表面略凸起、边缘整齐、无味的菌落。生理生化反应表明,菌株c1可代谢d

‑

葡萄糖、d

‑

核糖、d

‑

半乳糖等产酸,能与β

‑

葡萄糖苷酶、β

‑

木糖苷酶、β

‑

甘露糖苷酶等反应。系统发育树如图1所示,菌株与类芽孢杆菌的亲缘关系最近。光学显微镜发现,菌体细胞呈直杆状,单个排列,革兰氏染色阳性,着色均匀,有芽孢。

40.综合以上结果,最终将菌c1鉴定为类芽孢杆菌(paenibacillus sp.),保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心

41.实施例2菌株c1的耐盐碱能力

42.将保存于4℃冰箱中的斜面培养基上的菌株c1取1环接种至5ml的lb培养基中在28℃和160r/min条件下振荡24h,将培养物全部接种至100ml新鲜的 lb培养基中,在相同的条件下培养24h获得发酵液,将发酵液在4℃和8000r/min 条件下离心10min,收集菌体细胞悬浮于无菌水中,制备成活菌数不低于10

9 cfu/ml的菌悬液,按照2%的比例接种到lb培养基中,利用ph值为7的lb 培养基,改变nacl的添加量分别为3%、5%、7%,同时做不添加nacl的对照和正常条件下(nacl添加量为1%)的lb培养基,在28℃和160r/min条件下振荡培养4d,用722

‑

可见光分光光度计测定发酵液的od

600

;利用nacl添加量为1%,用1mol/l的naoh调节lb培养基ph分别为8、9、10、11,在28℃和 160r/min条件下振荡培养5d,用722

‑

可见光分光光度计测定发酵液的od

600

。

43.菌株c1在不同nacl添加量条件下的生长情况如图2所示,从图中可以看出菌株c1具有较高的耐盐能力,nacl添加量为1%时,od

600

为0.891,nacl添加量达到7%时,od

600

为0.557,仍然可以保持生长。菌株c1在初始ph值不同条件下的生长情况如图3所示,从图中可以看出当培养基初始ph为11时,od

600

为0.255,菌株c1仍然保持较好的生长。以上实验说明菌株c1有很好的耐盐碱能力。

44.实施例3菌株c1产酸溶磷、降解水稻秸秆和产胞外多糖能力

45.将保存于4℃冰箱中的斜面培养基上的菌株c1取1环接种至5ml的lb培养基中在28℃和160r/min条件下振荡24h,将培养物全部接种至100ml新鲜的 lb培养基中,在相同的条件下培养24h获得发酵液,将发酵液在4℃和8000r/min 条件下离心10min,收集菌体细胞悬浮于无菌水中,制备成活菌数不低于10

9 cfu/ml的菌悬液,按照2%的比例接种到改良的nbrip培养基中(菌株c1),同时做不加菌的对照处理(ck),在28℃和160r/min条件下振荡培养5d天,每24h取样,测定对照和菌株c1发酵液ph值及磷酸根含量。将上述菌株c1经活化和种子培养获得的发酵液制成的菌悬液接种到水稻秸秆降解液体培养基中,同时做不加菌的对照处理,在28℃和160r/min条件下培养7d,每24h取样,取 10ml菌株c1发酵液在121℃下高压灭菌15min作为测定cmc酶活对照(灭活菌),冷却至室温后,将灭活菌发酵液与未灭活

菌发酵液在8000r/min离心10 min后,各取0.5ml置于50ml比色管中,用dns法测定纤维素酶活性;将对照和菌株c1剩余的发酵液在8000r/min离心15min后,取上清液与无水乙醇按照1:3的比例混合置于4℃过夜,取出倒掉上清液,用无水乙醇反复清洗2

‑

3次沉淀物后,用少量蒸馏水溶解,取1ml液体置于25ml比色管中,用苯酚—硫酸法测定胞外多糖含量。将菌株c1经活化和种子培养获得的发酵液制成的菌悬液接种到水稻秸秆降解液体培养基中,同时做不加菌的对照处理,在28℃和160 r/min下降解7d后,倒掉培养基中的液体,将水稻秸秆取出用无菌水冲洗2

‑

3次后,置于烘箱中烘干至恒重,称重后计算去除率,并将烘干的原水稻秸秆和经菌株c1降解的水稻秸秆进行扫描电子显微镜(sem)观察。

46.菌株c1溶磷能力如图4所示,菌株c1在改良的nbrip培养基中培养5d 后,菌株c1可使发酵液ph由7.0降低至4.60,磷酸根浓度为141.70mg/l,而对照ph和磷酸根浓度无变化。菌株c1降解水稻秸秆产纤维素酶(cmc酶)、产胞外多糖及对水稻秸秆的降解率如图5所示,菌株c1在水稻秸秆降解液体培养基中培养7d后,cmc酶活高达1085.71u/ml,胞外多糖含量为287.41mg/l,水稻秸秆去除率为54.24%。

47.在水稻秸秆液体培养基中的原水稻秸秆sem图如图4,可以看出原水稻秸秆表面结构的蜡质层光滑规则,秸秆结构比较完整,紧密相连,纤维束均匀伸展;而经过菌株c1降解后的水稻秸秆的结构发生了变化,平整的表面被打乱,密实的结构变得疏松,水稻秸秆被分解成规则的块状结构,秸秆原有的结构遭到破坏。

48.实施例4菌株c1协同水稻秸秆对苏打盐碱土的改良

49.从吉林省松原市安字镇采集新鲜的苏打盐碱土,去掉大块的石头和植物残体等杂物后,自然风干,过2mm筛后进行土培试验。将保存于4℃冰箱中的斜面培养基上的菌株c1接种到lb培养基中,在28℃和160r/min条件下活化培养 24h,按照2%的比例接种至新鲜的lb培养基中再培养24h,然后在4℃和8000 r/min下离心10min,用无菌水清洗菌体细胞2

‑

3次后用适量无菌水重新悬浮于无菌水中,制成菌悬液,将750ml菌悬液喷洒在150g混有6g硫酸铵和6.5g磷酸钙的水稻秸秆表面,然后一起加入到土壤中,混合均匀,同时做不加菌的对照处理(ck),用无菌水代替菌悬液,做相同的处理过程,每种处理重复3次,土壤培养容器塑料盆规格为:上口直径20cm、下口直径15cm、深度20cm,装土量为5kg,在25℃下培养,定期添加无菌水维持土壤含水率在40%左右,每隔 15d翻土1次,培养50d后采集土壤样品自然风干,取2kg风干土壤用静电吸附法去除土里未分解的秸秆,并用无菌水反复冲洗未分解的秸秆后,烘干称重,计算秸秆降解率,然后去除秸秆的风干土壤进行土壤团聚体组成及各粒级团聚体在水中的稳定性、土壤ph值和电导率、有机碳含量、速效磷和有机磷含量的测定。

50.结果表明向苏打盐碱土中添加菌株c1、水稻秸秆、硫酸铵和磷酸钙后与ck 相比,使得菌株c1在盐碱土中能够更好地发挥作用,使土壤中水稻秸秆降解率达到51.16%。不仅使各粒级团聚体的ph最低降低至8.24,电导率最低降低至 0.225ms/cm,并且进一步增强了团聚体在水中的稳定性,>0.25mm和0.25

‑

0.053 mm粒级团聚体失重率与ck相比分别减少了2.65%和3.58%,达到显著水平;还促进了大团聚体的形成,>0.25mm粒级土壤团聚体的含量显著增加了4.13%; 0.25

‑

0.053mm和<0.053mm粒级土壤团聚体含量分别显著减少了3.25%和 1.88%;同时>0.25mm、0.25

‑

0.053mm和<0.053mm粒级团聚体的总有机碳含量分别增加了35.69%、36.78%和25.44%;>0.25mm和0.25

‑

0.053mm粒级团聚体水溶性有机碳含量分别显著增加了6.14%、3.58%;增加各粒级团聚体中速效磷和有机磷的含量,其中

速效磷含量增加范围为29.49%

‑

38.72%,有机磷含量增加范围为39.26%

‑

44.97%。以上实验结果表明菌株c1与水稻秸秆、硫酸铵和磷酸钙一起添加到苏打盐碱土中,极大地改善了苏打盐碱土的理化性质,在利用微生物改良苏打盐碱土方面有重要应用价值,为利用类芽孢杆菌c1与水稻秸秆、硫酸铵和磷酸钙复合改良苏打盐碱土提供理论依据和技术支持。

51.实施例5苏打盐碱土改良对油菜生长的影响

52.2020年5月在吉林省松原市安字镇附近进行大田试验,小区面积为5m

×

6m,将水稻秸秆破碎成5cm以下的小段后按照150kg/亩的使用量平铺于盐碱土表面,分别按照6kg/亩和6.4kg/亩的使用量依次撒施硫酸铵和磷酸钙,再将制备的菌株 c1菌悬液喷洒于水稻秸秆表面,使得每g秸秆活菌数为1

×

107cfu/g,然后与 0

‑

20cm表层土壤混合均匀,同时做不添加菌株c1的对照处理,每种处理重复3 次,改良期间添加水分保持土壤湿润,45d后按照常规方法种植油菜,测定发芽率,间苗后再生长45d后收获,收获时用对角线法选取每个小区内长势基本一致的20株油菜,测定地上部分生物量、最大根长、植株磷含量和叶片中叶绿素含量。

53.结果表明与对照处理相比,油菜的发芽率增加了16.25%,最长根长平均增加了17.64%,叶片叶绿素增加了8.9个spad值,地上部分干重增加了26.87%,植株磷含量增加了8.5%,说明菌c1协同水稻秸秆改良后的苏打盐碱土明显提高了油菜的发芽率并且促进油菜生长,改良效果非常明显。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1