一种无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法与流程

1.本发明涉及高分子材料技术领域,具体是一种无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。

背景技术:

2.聚丙烯作为通用塑料之一,具有良好的机械强度、化学稳定性、不易吸水、耐溶剂、较好的成型加工性能以及综合成本较低等诸多优点,被广泛应用于汽车、家电以及电子电器等领域,在塑料中占有重要地位。然而聚丙烯材料本身不具备阻燃性,氧指数较低,及其易燃;而且未经增强改性的聚丙烯,其机械强度、耐热性以及尺寸稳定性均较差,限制其大规模应用,采用玻璃纤维进行增强是目前比较常用的一种手段。因而,通过改性手段来赋予聚丙烯材料阻燃特性以及提高机械强度非常有必要。

3.由于人们对产品质量的要求越来越高,普通的短玻纤增强pp材料的性能不能满足要求,且会产生“浮纤”现象,长玻纤增强pp具有高强度、高模量、高热稳定性等优异的性能可以满足人们对高性能追求。在制备阻燃长玻纤增强pp材料时,传统的方法为两步法(即:首先分别制备阻燃pp母粒和长玻纤增强pp母粒,然后混合均匀进行注塑)。另外,当前所开发的阻燃材料,由于阻燃剂的加入,阻燃材料的力学性能影响很大。如专利cn108250566a虽然公开了一种n-p无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯的阻燃体系,但是整体工艺流程过于复杂,不利于工艺化生产;专利cn102516667a所述的无卤阻燃长玻

4.纤增强聚丙烯复合材料,尽管符合d451333标准要求,但是很难满足1.6mm v0阻燃等级要求。因而开发一种阻燃等级效率高、生产工艺简单的无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料具有重要意义。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本发明提供一种无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,以解决上述背景技术中提出的问题,生产工艺简单,可直接成型的无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料;通过利用沸石与聚乙烯,在交联剂的作用下,将阻燃剂分子包覆在沸石表面孔间隙中,一方面促进阻燃剂分散,另一方面有效保护阻燃剂,降低阻燃剂分解,促进阻燃效率提高;使得所制备的无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料不仅具有传统长玻纤的高机械强度,而且具有阻燃性能优越、生产成本低和环保等特点,全面提高了产品竞争力。

6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

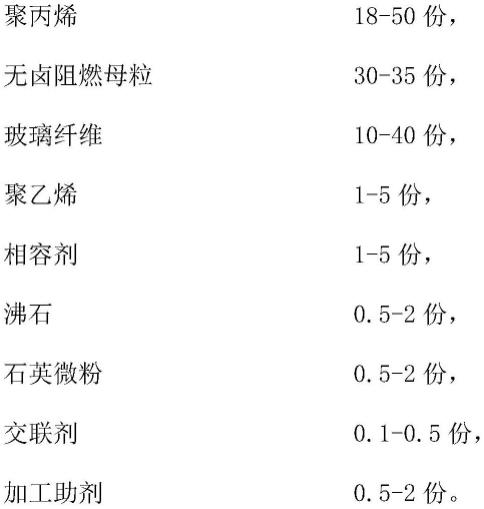

7.本发明一方面公开了一种无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料,其由以下组分按照重量份制备而成:

[0008][0009]

作为本发明进一步的方案:所述聚丙烯为共聚聚丙烯、均聚聚丙烯中的至少一种,其熔体流动速率为30-100g/10min。

[0010]

作为本发明进一步的方案:所述玻璃纤维为无碱玻纤,其直径为12-20um。

[0011]

作为本发明进一步的方案:所述聚乙烯为线性低密度聚乙烯(lldpe)、低密度聚乙烯(ldpe)、高密度聚乙烯(hdpe)的至少一种。

[0012]

作为本发明进一步的方案:所述相容剂为马来酸、丙烯酸、马来酸酐、丙烯酸缩水甘油酯、乙烯-丁烯共聚物和乙烯-丁烯共聚物中的至少一种。

[0013]

作为本发明进一步的方案:所述沸石孔径为0.5-1.5nm;选择小粒径沸石,具有更多的比表面积,更好的吸附效果。所述石英微粉的直径为5-10um。该粒径范围内的石英微粉,一方面使其自身在树脂中具有较好的分散性,另一方面有利于玻璃纤维分散;过小容易团聚,不易分散,过大可能会把玻纤碾碎。

[0014]

作为本发明进一步的方案:所述交联剂为过氧化二已丙苯、过氧化二叔丁基、过氧化苯甲酸叔丁酯中的至少一种。

[0015]

作为本发明进一步的方案:所述加工助剂包括抗氧剂、润滑剂、耐uv剂和颜料中的至少一种。

[0016]

本发明另一方面公开了如上述所述的一种无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:

[0017]

将除玻璃纤维以外的组分加入高速搅拌机中混合均匀,得到混合料;将所述混合料加入双螺杆挤出机中熔融挤出,得到熔体;通过热塑性聚合/长玻纤复合设备将所述熔体送入浸渍系统的熔池中;

[0018]

所述玻璃纤维经过分丝进丝系统送入所述熔池中,并与所述熔体混合,得到混合熔体,将所述混合熔体送入分切系统中,得到长度固定的无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯复合粒料。

[0019]

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0020]

(1)通过添加球状石英微粉,有效促进玻璃纤维在浸渍系统熔池中达到高度分散

的效果,从而使得聚丙烯树脂与玻璃纤维充分浸渍结合,使得最终复合材料的机械性能进一步增强。

[0021]

(2)通过添加沸石与聚乙烯,将阻燃剂吸附在沸石孔隙表面,并在交联剂的作用下,聚乙烯产生交联,进一步将阻燃剂包覆在沸石表面,一方面促进阻燃剂分散,另一方面有效保护阻燃剂,降低阻燃剂分解;且在复合材料燃烧过程中,多孔沸石可有效吸附可燃气体,进一步促进阻燃效率提高。

[0022]

(3)采用一步法制备无卤阻燃长玻纤维增强聚丙烯复合材料,采用lft-g工艺,即将连续的玻璃纤维通过浸渍模具完成基体树脂对纤维的浸渍融合,并同时完成无卤阻燃剂在浸渍料条上的包覆,然后进行冷却、牵引、最后通过切粒机切成所需长度,与现有的两步法相比,这样的方式不仅工艺简单,而且制得的产品不但获得优异的阻燃性,且力学性能优异,具有更高的机械强度和抗冲击强度,外观良好,低翘曲。本发明简单易行、材料来源广泛、成本低廉,使用效果好,可实现工业化生产。

具体实施方式

[0023]

为了便于理解本发明,下面将结合具体的实施例对本发明进行更全面的描述。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更加透彻全面。

[0024]

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。

[0025]

以下实施例和对比例中采用的原料具体信息如下:

[0026]

聚丙烯,选用共聚聚丙烯,牌号bx3800,购自韩国sk;

[0027]

聚乙烯,牌号hdpe dmda8008,购自兰州石化;

[0028]

无卤阻燃母粒,为阻燃剂含量为75%的p-n膨胀型阻燃剂,阻燃母粒树脂基体为聚丙烯。选用牌号800am75,购自中山苏特宝;

[0029]

石英微粉,牌号drg2500,购自江苏联瑞;

[0030]

相容剂,选用马来酸酐相容剂,牌号ca100,购自法国阿科玛;

[0031]

交联剂,选用dcp,购自法国阿科玛;

[0032]

抗氧剂,牌号1010,购自巴斯夫;

[0033]

抗氧剂,牌号168,购自巴斯夫;

[0034]

润滑剂,牌号taf,购自兴泰国光;

[0035]

双螺杆挤出机参数设置:转速400r/min,从加料口一区到十区温度分别为:220℃、230℃、240℃、240℃、240℃、250℃、250℃、250℃、260℃、260℃;浸渍模具温度为260℃。

[0036]

所有材料均为市售常规常用产品。

[0037]

可以理解的是,以上原料试剂仅为本发明一些具体实施方式的示例,使得本发明的技术方案更加清楚,并不代表本发明仅能采用以上试剂,具体以权利要求书中的范围为准。此外,实施例和对比例中所述的“份”,如无特别说明,均指重量份。

[0038]

本发明所记载的任何范围包括端值以及端值之间的任何数值以及端值或者端值之间的任意数值所构成的任意子范围。

[0039]

按照表1配比将聚丙烯、玻璃纤维、聚乙烯、相容剂、无卤阻燃母粒、沸石、石英微粉、交联剂、其他助剂加入到高速搅拌机中混合均匀,然后再加入到双螺杆挤出机中充分混合后得到熔体,使用热塑性聚合物/长玻纤复合设备,将熔体送入设备的浸渍系统熔池中,玻璃纤维则经过分丝进丝系统送入熔池中,在熔池中充分浸渍熔体,经过冷却和热处理送入分切系统,切为固定长度的无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料颗粒。

[0040]

表1实施例1-4和对比例1-3中各组分配比

[0041][0042]

将实施例1-4和对比例1-3制得的复合材料颗粒注塑制样后进行测试,具体测试项目和方法如下:

[0043]

密度测试:按iso 1183-1,常温23℃条件下测试。

[0044]

力学性能测试:拉伸强度按iso 527测试,弯曲强度、弯曲模量按iso 178测试,悬臂梁缺口冲击强度按iso 180测试;均在常温23℃条件下测试。

[0045]

阻燃测试:按ul94标准测试垂直燃烧性能,样条厚度为1.6mm。

[0046]

测试结果如表2所示:

[0047]

表2

[0048][0049]

结合表1和表2数据进行分析:

[0050]

从实施例1-4的数据来看,针对最终复合材料不同玻纤含量阻燃体系,本发明的优化配方样品具有较高的机械性能和抗冲击强度,同时具有较好的阻燃效果。由实施例3与对比例1、对比例2、对比例3比较可知,在本发明体系中,添加沸石与聚乙烯,在交联剂的作用下,将阻燃剂大分子包覆在沸石表面孔间隙中,可有效保护阻燃剂,降低阻燃剂分解,并在复合材料燃烧过程中有效吸附可燃性气体,使得复合材料具备较优的阻燃效果;由实施例3与对比例4比较可知,添加适量石英微粉可有效改善玻璃纤维分散程度,提高纤维与树脂的浸渍效果,从而有效提高长玻纤增强聚丙烯复合材料机械性能。

[0051]

虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

[0052]

故以上所述仅为本技术的较佳实施例,并非用来限定本技术的实施范围;即凡依本技术的权利要求范围所做的各种等同变换,均为本技术权利要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1