一种组合式抗拉石墨散热片的制作方法

1.本实用新型涉及一种散热片,特别是一种组合式抗拉石墨散热片。

背景技术:

2.电子产品内的电子元器件越来越多且体积越来越小,各种电子元器件的发热量也越来越大,需要及时将电子产品内的热量及时带走才能保证电子产品正常工作,常规的金属散热片由于密度高、重量高等缺点难以大规模应用在重量最求轻量化的电子产品上。

3.石墨材料由于其具有密度低、导热性能好等各种良好性能而越来越广泛地被应用在各种使用导热环境中。然而,现有的石墨散热结构普遍存在易碎、强度低、韧性差的缺陷,在生产及应用时容易损坏,给实际应用带来了极大的经济损失,也严重降低了石墨散热产品的使用寿命,进一步限制了本领域进一步向前推广和应用。

4.为此,本实用新型的目的在于提供一种新的技术方案以解决现存的技术缺陷。

技术实现要素:

5.为了克服现有技术的不足,本实用新型提供一种组合式抗拉石墨散热片,解决了现有石墨散热片存在强度低、韧性差、容易断裂、使用寿命短等技术缺陷。

6.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

7.一种组合式抗拉石墨散热片,包括基础框架板,所述基础框架板底部设置有底部粘接层,所述底部粘接层底部设置有底部离型膜层,所述基础框架板内部具有多个上下贯通的框架通槽,所述框架通槽内部填充有第一石墨散热层,所述基础框架板及第一石墨散热层上部设置有加强层,所述加强层上部设置有第二石墨散热层,所述第二石墨散热层上部设置有第一金属板,所述第一金属板上部设置有石墨烯复合层,所述石墨烯复合层上部设置有第二金属板,所述第二金属板上部设置有绝缘层,所述绝缘层上部设置有防静电层,所述防静电层上部设置有上部保护膜。

8.作为上述技术方案的改进,所述石墨烯复合层包括石墨烯固定层及固定在所述石墨烯固定层上的石墨烯颗粒层,所述石墨烯固定层为固定的导热硅胶层,所述石墨烯复合层的厚度为105-125微米。

9.作为上述技术方案的进一步改进,所述第一石墨散热层及第二石墨散热层均为人工石墨粉压制而成的片状石墨层,第一石墨散热层的厚度均150-200微米,第一石墨散热层及第二石墨散热层的上下表面均具有均匀分布的用于紧密粘接的波峰形凸棱。

10.作为上述技术方案的进一步改进,所述加强层包括抗拉基材层及嵌设在抗拉加强层内部的加强金属丝,加强层的厚度为60-80微米;所述抗拉基材层为有机硅胶层,所述加强金属丝为铁金属丝,所述铁金属丝具有多根,多根铁金属丝呈菱形交错编织。

11.作为上述技术方案的进一步改进,所述加强层与基础框架板、第一石墨散热层之间设置有第一粘胶层,加强层与第二石墨散热层之间设置有第二粘胶层,所述第一粘胶层、第二粘胶层均为导热硅胶层,第一粘胶层的厚度为15-20微米,第二粘胶层的厚度为10-15

微米。

12.作为上述技术方案的进一步改进,所述基础框架板为铝框架板,基础框架板包括边框及连接于边框内部的连接棱,所述连接棱将边框的内部空间分隔成多个尺寸相同且呈矩形的框架通槽,所述第一石墨散热层具有多个且对应设置在每一个框架通槽中,基础框架板的厚度为1.5-2.5毫米,第一石墨散热层的厚度为1.5-2.5毫米。

13.作为上述技术方案的进一步改进,所述第一金属板为铝板,所述第二金属板为铜板,第一金属板的厚度为0.5-0.8毫米,第二金属板的厚度为1.2-1.5毫米。

14.作为上述技术方案的进一步改进,所述底部粘接层为导热硅胶层,底部粘接层的厚度为50-100微米;所述上部保护膜为pvc保护膜。

15.作为上述技术方案的进一步改进,所述绝缘层为聚酰亚胺绝缘层,绝缘层的厚度为20-30微米;所述防静电层为铜纤维与玻璃纤维混合编织而成的编织层,所述编织层通过粘胶与相邻层粘接,防静电层的厚度均为50-60微米。

16.作为上述技术方案的进一步改进,所述底部离型膜层为氟素pet 离型膜,底部离型膜层侧部设置有离型膜易撕部。

17.本实用新型的有益效果是:本实用新型提供了一种组合式抗拉石墨散热片,该种组合式抗拉石墨散热片采用基础框架板、加强层、第一金属板及第二金属板来提升散热片的结构强度,散热片的抗拉性能得到大幅度提升,能够有防止散热片在使用过程中出现断裂;另外,通过第一石墨散热层、第二石墨散热层及石墨烯复合层能够大幅度提升散热性能,散热能力更强。

18.综上,该种组合式抗拉石墨散热片解决了现有石墨散热片存在强度低、韧性差、容易断裂、使用寿命短等技术缺陷。

附图说明

19.下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

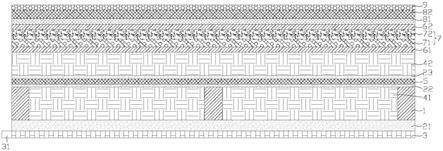

20.图1是本实用新型的结构示意图;

21.图2是本实用新型的另一结构示意图;

22.图3是本实用新型中基础框架板的结构示意图。

具体实施方式

23.以下将结合实施例和附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本实用新型的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本实用新型的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本实用新型的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本实用新型保护的范围。另外,专利中涉及到的所有联接/连接关系,并非单指构件直接相接,而是指可根据具体实施情况,通过添加或减少联接辅件,来组成更优的联接结构。本实用新型创造中的各个技术特征,在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合,参照图1、图2、图3。

24.一种组合式抗拉石墨散热片,包括基础框架板1,所述基础框架板1底部设置有底部粘接层21,所述底部粘接层21底部设置有底部离型膜层3,所述基础框架板1内部具有多个上下贯通的框架通槽11,所述框架通槽11内部填充有第一石墨散热层41,所述基础框架

板1 及第一石墨散热层41上部设置有加强层5,所述加强层5上部设置有第二石墨散热层42,所述第二石墨散热层42上部设置有第一金属板61,所述第一金属板61上部设置有石墨烯复合层7,所述石墨烯复合层7上部设置有第二金属板62,所述第二金属板62上部设置有绝缘层81,所述绝缘层81上部设置有防静电层82,所述防静电层 82上部设置有上部保护膜9。

25.优选地,所述石墨烯复合层7包括石墨烯固定层71及固定在所述石墨烯固定层71上的石墨烯颗粒层72,所述石墨烯固定层71为固定的导热硅胶层,所述石墨烯复合层7的厚度为105-125微米。

26.优选地,所述第一石墨散热层41及第二石墨散热层42均为人工石墨粉压制而成的片状石墨层,第一石墨散热层41的厚度均150-200 微米,第一石墨散热层41及第二石墨散热层42的上下表面均具有均匀分布的用于紧密粘接的波峰形凸棱。

27.优选地,所述加强层5包括抗拉基材层及嵌设在抗拉加强层内部的加强金属丝,加强层5的厚度为60-80微米;所述抗拉基材层为有机硅胶层,所述加强金属丝为铁金属丝,所述铁金属丝具有多根,多根铁金属丝呈菱形交错编织。

28.优选地,所述加强层5与基础框架板1、第一石墨散热层41之间设置有第一粘胶层22,加强层5与第二石墨散热层42之间设置有第二粘胶层23,所述第一粘胶层22、第二粘胶层23均为导热硅胶层,第一粘胶层22的厚度为15-20微米,第二粘胶层23的厚度为10-15 微米。

29.优选地,所述基础框架板1为铝框架板,基础框架板1包括边框 101及连接于边框101内部的连接棱102,所述连接棱102将边框101 的内部空间分隔成多个尺寸相同且呈矩形的框架通槽11,所述第一石墨散热层41具有多个且对应设置在每一个框架通槽11中,基础框架板1的厚度为1.5-2.5毫米,一石墨散热层41的厚度为1.5-2.5 毫米。

30.优选地,所述第一金属板61为铝板,所述第二金属板62为铜板,第一金属板61的厚度为0.5-0.8毫米,第二金属板62的厚度为 1.2-1.5毫米。

31.优选地,所述底部粘接层21为导热硅胶层,底部粘接层21的厚度为50-100微米;所述上部保护膜9为pvc保护膜。

32.优选地,所述绝缘层81为聚酰亚胺绝缘层,绝缘层81的厚度为 20-30微米;所述防静电层82为铜纤维与玻璃纤维混合编织而成的编织层,所述编织层通过粘胶与相邻层粘接,防静电层82的厚度均为50-60微米。

33.优选地,所述底部离型膜层3为氟素pet离型膜,底部离型膜层 3侧部设置有离型膜易撕部31。

34.具体实施本实用新型时,通过基础框架板1、第一金属板61、第二金属板62能够大幅度提升该种散热片的结构强度,通过加强层5 能够极大提升散热片的抗拉伸能力,避免散热片出现在使用过程中出现断裂,能够有效延长散热片的使用寿命;另外,通过第一石墨散热层41、第二石墨散热层42及石墨烯复合层7能够大幅度提升散热片的散热能力。

35.以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本技术权利要求所限定的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1