一种基于物联网的智能电梯的制作方法

1.本发明涉及电梯技术领域,尤其是一种基于物联网的智能电梯。

背景技术:

2.随着城市化的发展,电梯使用数量增长迅速,同时人们对电梯的安全稳定运行,乘坐舒适感以及智能化要求也越来越高。但是目前电梯行业维保人员和电梯保有量存在较大的不平衡,人员短缺使电梯维保业不堪重荷,电梯故障发生率和维修及时率越来越受社会各界关注,同时政府监管部门提出不仅要实现电梯的事后故障报警、应急救援,更要重视故障和电梯安全隐患的预警,做到防患于未然。国家和各地方已经出台的电梯标准中,都对安装和使用电梯物联网提出了相关要求。本发明提出一种基于物联网的智能电梯,用以解决上述问题。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种基于物联网的智能电梯,以解决上述背景技术所提出的问题。

4.为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种基于物联网的智能电梯,包括:

5.终端控制器:电梯实时运行数据和环境数据采集装置,并通过各类无线有线网络发送数据;

6.电信物联网平台:网络系统把终端控制器采集到的数据转换成统一的nb-iot协议数据,并通过电信公网传送到后台进行处理;

7.监控中心:由前台管理程序和后台监听程序构建,后台监听程序负责接收所有电梯通过nb-iot发送来的数据并存入数据库中,前台管理程序则实时获取在用户中心注册的所有电梯的运行数据并显示,同时根据预定方案,对出现或可能出现故障的电梯实施报警,并对电梯的基本资料、历史故障、历史运行数据及维修保养记录进行管理。

8.优选的,所述终端控制器包括传感器组、监控摄像头、语音交互装置、单片机、nb-iot通讯模组,其中,传感器组包括人体感应器,用于获取电梯内是否有人员进入;烟雾传感器,用于对电梯内进行火灾预警;加速度传感器,用于对电梯的运行速度进行检测;接近式传感器,用于对电梯的停放位置进行检测;红外检测传感器,用于对电梯门的开合情况进行检测;监控摄像头,可对电梯内部进行画面采集;语音交互装置,可实现电梯内部与监控中心进行信息交互;传感器组、监控摄像头、语音交互装置将采集到电梯实时运行数据和环境数据发送到单片机,单片机处理信息并将处理后的信息通过串口发送给nb-iot通讯模组,nb-iot通讯模组将数据以jason的数据格式发送给电信物联网平台。

9.优选的,所述前台管理程序包括:故障判断功能模块,用于判断困人故障或电梯不能使用故障;作业时间抓取功能模块,可用于急修维保、离场时间的记录;安全隐患诊断功能模块,可用于针对电梯日常运行记录和电梯部件提前做出故障预警;信息自动提醒功能

模块,用于实现电梯维保和电梯年检信息自动提醒;一梯一档功能模块,用于详细记录电梯整个生命周期历史数据,方便追溯;统计分析功能模块,用于提供内容丰富的统计报表,便于分析电梯的运行情况。

10.优选的,所述故障判断功能模块中困人故障判断采用困人逻辑检查机制,其具体步骤包括:

11.第一步:通过终端控制器采集困人逻辑所需信号,包括开门信号、门锁信号、运行停止信号、呼叫信号、电梯内是否有人信号、检修自动信号以及故障正常信号;

12.第二步:设置代门区信号时序逻辑,其中置位条件为开门输出上升沿,且代门区自保;复位条件为运行停止信号上升沿;

13.第三步:设置载人信号时序逻辑1,其中置位条件为呼叫信号置位且门锁信号置位,且载人自保;复位条件为代门区信号置位且门锁信号复位;

14.第四步:设置载人信号时序逻辑2,其中置位条件为电梯内是否有人信号置位且门锁信号置位,且载人自保;复位条件为代门区信号置位且门锁信号复位;

15.第五步:结合第一步到第四步设置困人信号逻辑,其中置位条件为载人信号置位,故障信号置位,检查信号复位;复位条件为置位条件任何一个不满足;

16.第六步:终端推送困人逻辑,检测结果连续5秒都置位则推送困人报警数据到监控中心,在未接收到监控中心回复确认之前,终端间隔10s上报一次困人信号,确保本次报警信息能被监控中心收到。

17.优选的,所述故障判断功能模块中电梯不能使用故障通过终端控制器获取电梯基本状态和故障信息进行具体故障判断,其中判断方法为:当电梯故障停梯,并且停止在非平层区,则判断为非平层停梯;当电梯运行中发生安全回路断开,则判断为运行中安全回路断;通过控制系统输出的电梯上行限位断开和上强迫减速开关断开综合判断电梯冲顶故障;通过控制系统输出的电梯下行限位断开且下强迫减速开关断开综合判断电梯蹲底故障;在未接收到监控中心的回复确认信号之前,终端间隔10秒上报电梯不能使用故障。

18.与现有的技术相比,本发明的有益效果是:

19.本发明基于物联网进行开发设计,有效实现了对电梯的科学管理,并提供故障报警、困人报警、安全隐患智能诊断等实用功能,保证了电梯安全运行,有效解决了电梯维保和监管的痛点。

附图说明

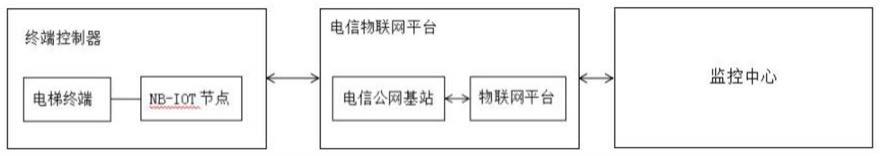

20.图1为本发明的整体结构框图;

21.图2为本发明代门区信号时序逻辑示意图;

22.图3为本发明载人信号时序逻辑1示意图;

23.图4为本发明载人信号时序逻辑2示意图;

24.图5为本发明困人信号逻辑示意图。

具体实施方式

25.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

26.请参阅图1-5,本发明提供了一种技术方案,一种基于物联网的智能电梯,包括:

27.终端控制器:电梯实时运行数据和环境数据采集装置,并通过各类无线有线网络发送数据;

28.电信物联网平台:网络系统把终端控制器采集到的数据转换成统一的nb-iot协议数据,并通过电信公网传送到后台进行处理;

29.监控中心:由前台管理程序和后台监听程序构建,后台监听程序负责接收所有电梯通过nb-iot发送来的数据并存入数据库中,前台管理程序则实时获取在用户中心注册的所有电梯的运行数据并显示,同时根据预定方案,对出现或可能出现故障的电梯实施报警,并对电梯的基本资料、历史故障、历史运行数据及维修保养记录进行管理。

30.进一步的,所述终端控制器包括传感器组、监控摄像头、语音交互装置、单片机、nb-iot通讯模组,其中,传感器组包括人体感应器,用于获取电梯内是否有人员进入;烟雾传感器,用于对电梯内进行火灾预警;加速度传感器,用于对电梯的运行速度进行检测;接近式传感器,用于对电梯的停放位置进行检测;红外检测传感器,用于对电梯门的开合情况进行检测;监控摄像头,可对电梯内部进行画面采集;语音交互装置,可实现电梯内部与监控中心进行信息交互;传感器组、监控摄像头、语音交互装置将采集到电梯实时运行数据和环境数据发送到单片机,单片机处理信息并将处理后的信息通过串口发送给nb-iot通讯模组,nb-iot通讯模组将数据以jason的数据格式发送给电信物联网平台。

31.进一步的,所述前台管理程序包括:故障判断功能模块,用于判断困人故障或电梯不能使用故障;作业时间抓取功能模块,可用于急修维保、离场时间的记录;安全隐患诊断功能模块,可用于针对电梯日常运行记录和电梯部件提前做出故障预警;信息自动提醒功能模块,用于实现电梯维保和电梯年检信息自动提醒;一梯一档功能模块,用于详细记录电梯整个生命周期历史数据,方便追溯;统计分析功能模块,用于提供内容丰富的统计报表,便于分析电梯的运行情况。

32.进一步的,所述故障判断功能模块中困人故障判断采用困人逻辑检查机制,其具体步骤包括:

33.第一步:通过终端控制器采集困人逻辑所需信号,包括开门信号、门锁信号、运行停止信号、呼叫信号、电梯内是否有人信号、检修自动信号以及故障正常信号;

34.第二步:设置代门区信号时序逻辑,其中置位条件为开门输出上升沿,且代门区自保;复位条件为运行停止信号上升沿;

35.第三步:设置载人信号时序逻辑1,其中置位条件为呼叫信号置位且门锁信号置位,且载人自保;复位条件为代门区信号置位且门锁信号复位;

36.第四步:设置载人信号时序逻辑2,其中置位条件为电梯内是否有人信号置位且门锁信号置位,且载人自保;复位条件为代门区信号置位且门锁信号复位;

37.第五步:结合第一步到第四步设置困人信号逻辑,其中置位条件为载人信号置位,故障信号置位,检查信号复位;复位条件为置位条件任何一个不满足;

38.第六步:终端推送困人逻辑,检测结果连续5秒都置位则推送困人报警数据到监控中心,在未接收到监控中心回复确认之前,终端间隔10s上报一次困人信号,确保本次报警

信息能被监控中心收到。

39.进一步的,所述故障判断功能模块中电梯不能使用故障通过终端控制器获取电梯基本状态和故障信息进行具体故障判断,其中判断方法为:当电梯故障停梯,并且停止在非平层区,则判断为非平层停梯;当电梯运行中发生安全回路断开,则判断为运行中安全回路断;通过控制系统输出的电梯上行限位断开和上强迫减速开关断开综合判断电梯冲顶故障;通过控制系统输出的电梯下行限位断开且下强迫减速开关断开综合判断电梯蹲底故障;在未接收到监控中心的回复确认信号之前,终端间隔10秒上报电梯不能使用故障。

40.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

41.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1