一种吊装系统的安装方法和吊装方法与流程

1.本发明涉及吊装系统技术领域,特别是一种吊装系统的安装方法和吊装方法。

背景技术:

2.目前,传统的楼内待安装塔吊基础结构的部件的运输及吊装方式为:先通过人力将部件运输至塔吊覆盖范围内,然后通过搭设吊装支架起吊至预定楼层,再通过人力移动并安装。该传统方法存在以下缺点:一是人力运输存在较大安全风险,并且耗费大量工时,不利于降低施工成本;二是吊装塔不能将部件直接定位,降低了施工效率。

技术实现要素:

3.本发明的目的是提供一种吊装系统的安装方法和吊装方法,解决的技术问题是如何使得塔吊基础结构的部件运输和吊装更加便利,减少塔吊基础结构的部件在运输和吊装定位过程中给施工人员带来的安全隐患或其他危险因素,同时减少人工工时;如何使得塔吊基础结构的安装定位更加便利,提高施工效率。

4.为实现上述目的,本发明提供一种吊装系统的安装方法,有如下步骤:步骤一:完成施工图纸,并根据施工图纸在工厂预制钢梁;根据待安装水平运输单元和吊装定位单元承载量的要求计算应当增设第一新增钢梁、第二新增钢梁和第三新增钢梁的数量及位置;根据设计需要预制第一新增钢梁、第二新增钢梁和第三新增钢梁,并在其顶部距两端主梁轴线各500mm处焊接吊装耳;步骤二:在旧楼施工现场的10层以上根据待安装塔吊的位置选择一楼层,即下楼板,根据施工图纸在该楼层待安装第一新增钢梁和第二新增钢梁的位置先行布设画线,并在布设第一新增钢梁和第二新增钢梁的中线上用水钻各开一通孔,通孔径为100mm;开孔的位置与吊装耳的位置相对应;并保证每根第一新增钢梁和第二新增钢梁均设置在相邻的第一框架结构钢柱之间;并在靠近水平运输单元的一侧设置塔吊;步骤三:搭设钢梁吊装设备;根据施工图纸在一个待安装第一新增钢梁的位置搭设一对三门架,并在三门架的中线位置安装手拉葫芦;步骤四:安装第一新增钢梁和第二新增钢梁;s41:将第一新增钢梁和第二新增钢梁运送至下楼板的下一层,将手拉葫芦的端部穿过通孔延伸至下楼板的下一层;s42:利用手拉葫芦吊装一根第一新增钢梁,并使得吊装耳定位至通孔中,在通孔中灌注结构胶,使得该根第一新增钢梁与下楼板的下端面之间的缝隙控制在8mm以内;利用临时支顶伸缩柱对已经安装的第一新增钢梁和第二新增钢梁进行支撑;用灌浆料封堵通孔;s43:将吊装设备移动至下一个待安装第一新增钢梁或待安装第二新增钢梁的位置,重复步骤s41和s42,直至第一新增钢梁和第二新增钢梁安装完成;并将吊装设备运送至下楼板的上一层楼板,即上楼板上;

s44:将第一新增钢梁和第二新增钢梁分别与相邻的第一框架结构钢柱连接;s45:拆除临时支顶伸缩柱;步骤五:将水平运输单元中的水平钢轨、限位车档、水平运输车、第一化学锚栓、第一边部固定板、牵引绳和慢速卷扬机吊装至下楼板;步骤六:安装水平运输单元;在第一新增钢梁和第二新增钢梁上方铺设水平钢轨,在水平钢轨两端设置限位车挡,在水平钢轨两侧安装c形第一边部固定板,并通过第一化学锚栓固定在下楼板上;在水平钢轨上放置与水平钢轨滑动连接的水平运输车,在水平运输车两端安装牵引绳,牵引绳的另一端与慢速卷扬机连接;步骤七::将吊装定位单元中的吊装绳、第二化学锚栓、第三新增钢梁、第二边部固定板、斜向钢轨、斜向运输车吊装至上楼板;步骤八:在上楼板开设一对贯穿长槽;该贯穿长槽的开设位置应当与下楼板上待安装塔吊的位置相对应,并根据待安装塔吊的位置调整一对贯穿长槽的倾斜角度;一对贯穿长槽相互平行;步骤九:根据施工图纸在该楼层待安装第三新增钢梁的位置先行布设画线,保证第三新增钢梁设置在贯穿长槽两侧和贯穿长槽两端;并在布设第三新增钢梁的中线上用水钻各开一通孔,通孔径为100mm;开孔的位置与吊装耳的位置相对应;并保证每根第三新增钢梁均设置在相邻的第二框架结构钢柱之间;步骤十:安装第三新增钢梁;s101:将第三新增钢梁送至下楼板,再利用水平运输单元将第三新增钢梁运送至待安装第三新增钢梁的下方,将手拉葫芦的端部穿过通孔延伸至下楼板;s102:利用手拉葫芦吊装一根第三新增钢梁,并使得吊装耳定位至通孔中,在通孔中灌注结构胶,使得该根第三新增钢梁与上楼板的下端面之间的缝隙控制在8mm以内;利用临时支顶伸缩柱对已经安装的第三新增钢梁进行支撑;用灌浆料封堵通孔;s103:将吊装设备移动至下一个待安装第三新增钢梁的位置,重复步骤s101和s102,直至第三新增钢梁安装完成;并拆除吊装设备;s104:将第三新增钢梁与相邻的第二框架结构钢柱连接;相邻第三新增钢梁之间连接;s105:拆除临时支顶伸缩柱;步骤十一:安装一对吊装定位单元;在第三新增钢梁上方铺设斜向钢轨,并保证斜向钢轨设置在核心筒结构钢柱与第二框架结构钢柱之间,在斜向钢轨下方安装呈凹形的第二边部固定板,并通过第二化学锚栓固定在上楼板上;在斜向钢轨上放置与斜向钢轨滑动连接的斜向运输车,在斜向运输车的下方安装吊装绳,其内侧安装钢丝绳;步骤十二:在核心筒结构钢柱上临时焊接12mmx200mmx200mm的节点板,并将电动倒链设置在节点板上,钢丝绳与电动倒链连接;电动倒链拉动斜向运输车在斜向钢轨上运动;步骤十三:当安装塔吊基础结构安装完成后,拆除第二新增钢梁。

5.进一步,手拉葫芦的额定载荷为1吨。

6.进一步,第一新增钢梁和第一框架结构钢柱、第二新增钢梁和第一框架结构钢柱、第三新增钢梁和第二框架结构钢柱之间均通过双夹板和4m20高强度螺栓连接。

7.进一步,斜向钢轨与上楼板、水平钢轨与下楼板之间均设置有钢轨下垫板。

8.进一步,步骤s42中的第一新增钢梁与下楼板之间、第二新增钢梁与下楼板之间、步骤s102中的第三新增钢梁与上楼板之间的缝隙中填充有结构胶层。

9.进一步,贯穿长槽的宽度为600mm~1200mm。

10.进一步,相邻第三新增钢梁之间通过双夹板和8m20高强度螺栓连接。

11.进一步,水平运输车包括支撑钢结构框架、u形转轴、卡设单元和移动轮;支撑钢结构框架下方四个角点处均设置有u形转轴,u形转轴上设置有移动轮,移动轮两端设置有用于限制移动轮在u形转轴上运动的卡设单元。

12.进一步,斜向运输车包括吊装钢梁框架、水平支撑轴、端部卡件和滑动轮;一对水平支撑轴垂直穿过吊装钢梁框架,对称设置在吊装钢梁框架的水平中线两侧,水平支撑轴两端转动连接有滑动轮,滑动轮两侧设置有用于限制滑动轮移位的端部卡件。

13.另外,本发明还提供了一种吊装系统的吊装方法,步骤如下。

14.步骤一:利用塔吊将待安装塔吊基础结构的部件吊装至下楼板的水平运输车上;步骤二:在慢速卷扬机的牵引下使得水平运输车向待安装塔吊基础结构的位置运动,将塔吊基础结构的部件运送至吊装定位单元下方;关闭慢速卷扬机;步骤三:将吊装绳穿过贯穿长槽,使得吊装绳挂设固定好塔吊基础结构的部件,启动电动倒链,将塔吊基础结构的部件运送至待安装定位的位置;关闭电动倒链;将塔吊基础结构的部件卸下,开启电动倒链,使得斜向运输车移动至运输下车的位置;步骤四:重复步骤一至步骤三,直至塔吊基础结构的部件全部安装完成;步骤五:拆除斜向运输单元;并将上楼板拆除;步骤六:安装塔吊。

15.本发明的有益效果体现在。

16.本发明提供的一种吊装系统的安装方法和吊装方法,利用水平运输单元和吊装定位单元将各部件运输、吊装至预定安装位置,使得施工过程更加顺畅,另外吊装还可使用防脱挂钩,避免吊装过程中脱钩等问题带来的安全隐患。不仅使用方便,适应性强,而且安拆简单、快速;所使用的第一新增钢梁、第二新增钢梁、水平钢轨和斜向钢轨等部件均可拆卸,可重复周转使用,避免了材料的浪费,节能环保,有利于推进绿色施工的发展进程。

17.本发明使得塔吊基础结构的部件运输和吊装更加便利,减少塔吊基础结构的部件在运输和吊装定位过程中给施工人员带来的安全隐患或其他危险因素,同时减少人工工时;使得塔吊基础结构的安装定位更加便利,提高施工效率。

18.本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的主要目的和其它优点可通过在说明书中所特别指出的方案来实现和获得。

附图说明

19.下面结合附图对本发明做进一步详细的说明。

20.图1是本发明下楼板与第一新增钢梁和第二新增钢梁和其他结构的位置关系示意图。

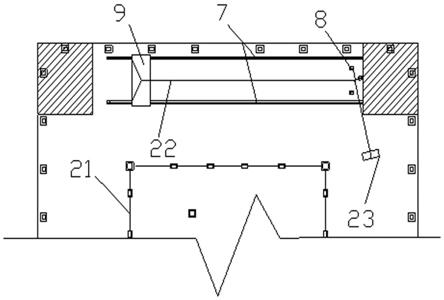

21.图2是本发明中下楼板与水平运输单元和其他结构的位置关系示意图。

22.图3是本发明中第一新增钢梁与第一框架结构钢柱、限位车档及其他结构的位置关系示意图。

23.图4是本发明中水平钢轨的固定结构的示意图。

24.图5是本发明中水平运输车的结构示意图。

25.图6是本发明中上楼板与第三新增钢梁和其他结构的位置关系示意图。

26.图7是本发明中上楼板与吊装定位单元和其他结构的位置关系示意图。

27.图8是图7中a处的局部放大示意图。

28.图9是本发明中相邻两个第三新增钢梁连接关系示意图。

29.图10是本发明中第三新增钢梁与第二框架结构钢柱连接关系示意图。

30.图11是本发明中吊装定位单元与上楼板和其他结构的位置关系示意图。

31.图12是本发明中第三新增钢梁吊装状态的侧视示意图。

32.图13是本发明中第三新增钢梁吊装状态的正视示意图。

33.附图标记:1-第一新增钢梁、2-第二新增钢梁、3-第一框架结构钢柱、4-双夹板、5-下楼板、6-钢轨下垫板、7-水平钢轨、8-限位车档、9-水平运输车、10-第一化学锚栓、11-第一边部固定板、12-斜向钢轨、13-斜向运输车、14-结构胶层、15-上楼板、16-第二化学锚栓、17-第三新增钢梁、18-第二边部固定板、19-贯穿长槽、20-第二框架结构钢柱、21-核心筒结构钢柱、22-牵引绳、23-慢速卷扬机、24-吊装绳、25-三门架、26-手拉葫芦、27-通孔、28-吊装耳、29-临时支顶伸缩柱。

具体实施方式

34.以下通过实施例来详细说明本发明的技术方案,以下的实施例仅仅是示例性的,仅能用来解释和说明本发明的技术方案,而不能解释为对本发明技术方案的限制。

35.如图1~13所示,本发明提供一种吊装系统的安装方法和吊装方法,本发明提供一种吊装系统的安装方法,有如下步骤:步骤一:完成施工图纸,并根据施工图纸在工厂预制钢梁;根据待安装水平运输单元和吊装定位单元承载量的要求计算应当增设第一新增钢梁1、第二新增钢梁2和第三新增钢梁17的数量及位置;根据设计需要预制第一新增钢梁1、第二新增钢梁2和第三新增钢梁17,并在其顶部距两端主梁轴线各500mm处焊接吊装耳28;步骤二:在旧楼施工现场的10层以上根据待安装塔吊的位置选择一楼层,即下楼板5,根据施工图纸在该楼层待安装第一新增钢梁1和第二新增钢梁2的位置先行布设画线,并在布设第一新增钢梁1和第二新增钢梁2的中线上用水钻各开一通孔27,通孔27径为100mm;开孔的位置与吊装耳28的位置相对应;并保证每根第一新增钢梁1和第二新增钢梁2均设置在相邻的第一框架结构钢柱3之间;并在靠近水平运输单元的一侧设置塔吊;并且在上楼板15和下楼板5的两侧设置材料或部件运输洞口,方便材料的运输。

36.步骤三:搭设钢梁吊装设备;根据施工图纸在一个待安装第一新增钢梁1的位置搭设一对三门架25,并在三门架25的中线位置安装手拉葫芦26,手拉葫芦26的额定载荷为1吨;图13中上楼板15的第三新增钢梁17示意图同样适用于第一新增钢梁1和第二新增钢梁2所指的吊装设备及固定方式。

37.步骤四:安装第一新增钢梁1和第二新增钢梁2;图1中曲线框中的新增钢梁均为第

一新增钢梁1,在工程结束前一直保留;s41:将第一新增钢梁1和第二新增钢梁2运送至下楼板5的下一层,将手拉葫芦26的端部穿过通孔27延伸至下楼板5的下一层;s42:利用手拉葫芦26吊装一根第一新增钢梁1,并使得吊装耳28定位至通孔27中,在通孔27中灌注结构胶,使得该根第一新增钢梁1与下楼板5的下端面之间的缝隙控制在8mm以内;利用临时支顶伸缩柱29对已经安装的第一新增钢梁1和第二新增钢梁2进行支撑;用灌浆料封堵通孔27;第一新增钢梁1与下楼板5之间、第二新增钢梁2与下楼板5之间的缝隙中填充有结构胶层14。灌注结构胶容重1.35t/m3,灌胶用量为16.2kg/m2。

38.s43:将吊装设备移动至下一个待安装第一新增钢梁1或待安装第二新增钢梁2的位置,重复步骤s41和s42,直至第一新增钢梁1和第二新增钢梁2安装完成;并将吊装设备运送至下楼板5的上一层楼板,即上楼板15上;s44:将第一新增钢梁1和第二新增钢梁2分别与相邻的第一框架结构钢柱3连接;s45:拆除临时支顶伸缩柱29;步骤五:将水平运输单元中的水平钢轨7、限位车档8、水平运输车9、第一化学锚栓10、第一边部固定板11、牵引绳22和慢速卷扬机23吊装至下楼板5;限位车档8至少为2个。

39.步骤六:安装水平运输单元;在第一新增钢梁1和第二新增钢梁2上方铺设水平钢轨7,在水平钢轨7两端设置限位车挡,在水平钢轨7两侧安装c形第一边部固定板11,并通过第一化学锚栓10固定在下楼板5上;在水平钢轨7上放置与水平钢轨7滑动连接的水平运输车9,在水平运输车9两端安装牵引绳22,牵引绳22的另一端与慢速卷扬机23连接;步骤七::将吊装定位单元中的吊装绳24、第二化学锚栓16、第三新增钢梁17、第二边部固定板18、斜向钢轨12、斜向运输车13吊装至上楼板15;步骤八:在上楼板15开设一对贯穿长槽19;该贯穿长槽19的开设位置应当与下楼板5上待安装塔吊的位置相对应,并根据待安装塔吊的位置调整一对贯穿长槽19的倾斜角度;一对贯穿长槽19相互平行;步骤九:根据施工图纸在该楼层待安装第三新增钢梁17的位置先行布设画线,保证第三新增钢梁17设置在贯穿长槽19两侧和贯穿长槽19两端;贯穿长槽19的宽度为1200mm;并在布设第三新增钢梁17的中线上用水钻各开一通孔27,通孔27径为100mm;开孔的位置与吊装耳28的位置相对应;并保证每根第三新增钢梁17均设置在相邻的第二框架结构钢柱20之间;步骤十:安装第三新增钢梁17;s101:将第三新增钢梁17送至下楼板5,再利用水平运输单元将第三新增钢梁17运送至待安装第三新增钢梁17的下方,将手拉葫芦26的端部穿过通孔27延伸至下楼板5;s102:利用手拉葫芦26吊装一根第三新增钢梁17,并使得吊装耳28定位至通孔27中,在通孔27中灌注结构胶,使得该根第三新增钢梁17与上楼板15的下端面之间的缝隙控制在8mm以内;利用临时支顶伸缩柱29对已经安装的第三新增钢梁17进行支撑;用灌浆料封堵通孔27;第三新增钢梁17与上楼板15之间的缝隙中填充有结构胶层14。

40.s103:将吊装设备移动至下一个待安装第三新增钢梁17的位置,重复步骤s101和s102,直至第三新增钢梁17安装完成;并拆除吊装设备;s104:将第三新增钢梁17与相邻的第二框架结构钢柱20连接;相邻第三新增钢梁

17之间连接;s105:拆除临时支顶伸缩柱29;步骤十一:安装一对吊装定位单元;在第三新增钢梁17上方铺设斜向钢轨12,并保证斜向钢轨12设置在核心筒结构钢柱21与第二框架结构钢柱20之间,在斜向钢轨12下方安装呈凹形的第二边部固定板18,并通过第二化学锚栓16固定在上楼板15上;在斜向钢轨12上放置与斜向钢轨12滑动连接的斜向运输车13,在斜向运输车13的下方安装吊装绳24,其内侧安装钢丝绳;步骤十二:在核心筒结构钢柱21上临时焊接12mmx200mmx200mm的节点板,并将电动倒链设置在节点板上,钢丝绳与电动倒链连接;电动倒链拉动斜向运输车13在斜向钢轨12上运动;斜向运输车13向核心筒结构方向运动。

41.步骤十三:当安装塔吊基础结构安装完成后,拆除第二新增钢梁2。

42.本实施例中,第一新增钢梁1和第一框架结构钢柱3、第二新增钢梁2和第一框架结构钢柱3、第三新增钢梁17和第二框架结构钢柱20之间均通过双夹板4和4m20高强度螺栓连接。

43.本实施例中,斜向钢轨12与上楼板15、水平钢轨7与下楼板5之间均设置有钢轨下垫板6。

44.本实施例中,相邻第三新增钢梁17之间通过双夹板4和8m20高强度螺栓连接。

45.在第一新增钢梁1和第一框架结构钢柱3、第二新增钢梁2和第一框架结构钢柱3、第三新增钢梁17和第二框架结构钢柱20之间的缝隙需要关注封缝胶;应当现在新增钢梁的上翼缘两侧分别设置排气孔,排气孔之间的间距为1米,孔洞直径为10mm,并在缝隙中提前放置固定胶嘴。胶嘴间距1米;用气泵进行内部压力空气清除灰尘杂质等工作,该步骤的除尘在本发明的其他填充结构胶的位置也应当进行;当双夹板4排气孔胶溢出后,表示内部已填满,结束封胶处理。注胶后固化时间约为3~4小时。受力状态需要注胶固化72小时后达标。

46.本实施例中,如图5所示,水平运输车9包括支撑钢结构框架、u形转轴、卡设单元和移动轮;支撑钢结构框架下方四个角点处均设置有u形转轴,u形转轴上设置有移动轮,移动轮两端设置有用于限制移动轮在u形转轴上运动的卡设单元。

47.本实施例中,斜向运输车13包括吊装钢梁框架、水平支撑轴、端部卡件和滑动轮;一对水平支撑轴垂直穿过吊装钢梁框架,对称设置在吊装钢梁框架的水平中线两侧,水平支撑轴两端转动连接有滑动轮,滑动轮两侧设置有用于限制滑动轮移位的端部卡件。斜向运输车13的宽度根据贯穿槽的宽度进行调整,其宽度可调节,可通过调整吊装钢梁框架的宽度调整斜向运输车13的宽度。

48.本实施例中,第一新增钢梁1、第二新增钢梁2和第三新增钢梁17均为热轧h型钢,材质均为q355b,以保证钢构件运输过程中结构的安全。

49.本发明中所使用的第一新增钢梁1、第二新增钢梁2、水平钢轨7和斜向钢轨12等部件均可拆卸,可重复周转使用,避免了材料的浪费,节能环保,有利于推进绿色施工的发展进程。此外,水平运输车9和斜向运输车13在塔吊基础结构安装完成后,也可以用于运输其他设备或者部件,使得工具利用率最大化,提高施工效率,降低运输的施工成本。

50.另外,本发明还提供了一种吊装系统的吊装方法,步骤如下。

51.步骤一:利用塔吊将待安装塔吊基础结构的部件吊装至下楼板5的水平运输车9上;步骤二:在慢速卷扬机23的牵引下使得水平运输车9向待安装塔吊基础结构的位置运动,将塔吊基础结构的部件运送至吊装定位单元下方;关闭慢速卷扬机23;步骤三:将吊装绳24穿过贯穿长槽19,使得吊装绳24挂设固定好塔吊基础结构的部件,启动电动倒链,将塔吊基础结构的部件运送至待安装定位的位置;关闭电动倒链;将塔吊基础结构的部件卸下,开启电动倒链,使得斜向运输车13移动至运输下车的位置;步骤四:重复步骤一至步骤三,直至塔吊基础结构的部件全部安装完成;步骤五:拆除斜向运输单元;并将上楼板15拆除;步骤六:安装塔吊。

52.本发明提供的一种吊装系统的安装方法和吊装方法,利用水平运输单元和吊装定位单元将各部件运输、吊装至预定安装位置,使得施工过程更加顺畅,另外吊装还可使用防脱挂钩,避免吊装过程中脱钩等问题带来的安全隐患。不仅使用方便,适应性强,而且安拆简单、快速。

53.本发明使得塔吊基础结构的部件运输和吊装更加便利,减少塔吊基础结构的部件在运输和吊装定位过程中给施工人员带来的安全隐患或其他危险因素,同时减少人工工时;使得塔吊基础结构的安装定位更加便利,提高施工效率。

54.本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的主要目的和其它优点可通过在说明书中所特别指出的方案来实现和获得。

55.以上所述仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内所想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1