一种间距可调式压带轮的制作方法

1.本实用新型涉及压带轮技术领域,尤其涉及一种间距可调式压带轮。

背景技术:

2.带式输送机被广泛的用于矿山、电厂、包装和运输等行业,主要功能有防止凹弧段的胶带抬起,脱离拖辊面,避免空载时飘带和带料时撒料的问题。现有的压带轮是固定连接在转轴上的,当压带轮间距与传送带不匹配时,只能通过重新定制压带轮的方法来实现压带轮间距的调整,但这种方法较为费工费时,不能直接在生产线上进行调节。

技术实现要素:

3.为了解决以上现有技术的缺点和不足之处,本实用新型的目的是提供一种间距可调式压带轮。

4.本实用新型的技术方案是:一种间距可调式压带轮,包括转轴、轮体和支撑腿,所述轮体包括2个,轮体左右对称连接在转轴上,所述支撑腿包括2个,支撑腿左右对称连接在转轴左右两侧;

5.所述转轴与支撑腿固定连接,轮体与转轴转动连接,轮体与转轴沿转轴长度方向活动连接;

6.还包括:

7.第一固定件,所述第一固定件可调连接在轮体靠近转轴中点的一侧;

8.第二固定件,所述第二固定件可调连接在轮体远离转轴中点的一侧。

9.进一步地,所述第一固定件包括:

10.调节管,所述调节管内径与转轴相匹配,调节管转动连接在转轴上,调节管中点与转轴中点重合,调节管两端外侧面设有旋向相反的外螺纹;

11.左固定筒,所述左固定筒内壁设有与调节管左端的外螺纹相匹配的内螺纹,左固定筒通过内螺纹与外螺纹的配合连接在调节管左侧,左固定筒的侧壁开有左滑孔,左滑孔与左固定筒中轴线平行;

12.左固定销,所述左固定销固定连接在转轴上,左固定销位于调节管左侧部,左固定销直径与左滑孔相匹配,左固定销插接在左滑孔内;

13.右固定筒,所述右固定筒内壁设有与调节管右端的外螺纹相匹配的内螺纹,右固定筒通过内螺纹与外螺纹的配合连接在调节管右侧,右固定筒的侧壁开有右滑孔,右滑孔与右固定筒中轴线平行;

14.右固定销,所述右固定销固定连接在转轴上,右固定销位于调节管右侧部,右固定销直径与右滑孔相匹配,右固定销插接在右滑孔内。

15.进一步地,所述调节管通过限位柱与转轴转动连接,所述限位柱与转轴同轴,限位柱中点与转轴中点重合,限位柱直径大于转轴直径,所述调节管中部设有与限位柱相匹配的限位腔,调节管通过限位腔与限位柱配合与转轴转动连接。

16.进一步地,所述调节管中部外侧面为正多边形柱体。

17.进一步地,所述左固定筒左端固定连接左挡板,左挡板上开有与转轴相匹配的左转孔,左转孔与左固定筒同轴;

18.所述右固定筒右端固定连接右挡板,右挡板上开有与转轴相匹配的右转孔,右转孔与右固定筒同轴。

19.进一步地,所述第二固定件包括:

20.套筒,所述套筒内径与转轴相匹配,套筒侧壁开有贯通套筒内外表面的螺孔;

21.固定螺栓,所述固定螺栓与螺孔相匹配,固定螺栓螺纹连接在螺孔内。

22.进一步地,所述轮体包括:

23.轴承,所述轴承内侧面固定连接在转轴上;

24.轮圈,所述轮圈为环形,轮圈外侧面光滑;

25.辐条,所述辐条包括6根以上,辐条一端固定连接轮圈内侧面,辐条与轮圈连接点与轮圈靠转轴中心的侧面距离与驱动轮宽度相匹配,辐条另一端固定连接轴承外侧面,辐条与转轴垂直,辐条绕轮圈中轴线均匀分布;

26.肋杆,所述肋杆与辐条数量相同,每一根肋杆对应一根辐条,肋杆一端固定连接辐条中部,肋杆另一端连接轴承,肋杆位于辐条靠转轴中点的一侧,肋杆与辐条所在的平面通过轮圈中轴线,肋杆与轮圈中轴线成夹角,肋杆越靠近轮圈中轴线与转轴中点的距离越近。

27.进一步地,所述轮圈靠近传送带的侧边缘为圆弧倒角。

28.本实用新型的有益效果是:与现有技术相比,

29.1)本实用新型通过调接第一固定件和第二固定件在转轴上的位置,实现对轮体两侧位置的限定,从而实现轮体在转轴上位置的调节,使得轮体调节更加简单,在生产线上就能够直接调节;

30.2)进一步地,本实用新型通过转动调节管,使得左固定筒和右固定筒能够同时远离转轴中点和靠近转轴中点,一是能够增加调节的效率,二是左固定筒和右固定筒位置改变的多少不再依靠目测或其它测量方法,更加精准和方便;

31.3)进一步地,本实用新型通过限位腔与限位柱的配合使得调节管在转轴长度方向位置固定;

32.4)进一步地,本实用新型通过将调节管中部外侧面设为正多边形柱体,使得调节管转动更方便,便于使用扳手等工具转动调节管;

33.5)进一步地,本实用新型通过设置左挡板和右挡板,使得左固定筒和右固定筒与轮体间的接触面积更大,使轮体、左固定筒和右固定筒磨损更小;

34.6)进一步地,本实用新型通过使用固定螺栓在螺孔内旋松旋紧,使得套筒在转轴上固定或活动,从而达到调节第二固定件的目的;

35.7)进一步地,本发明通过增加肋杆,使得轮体更加抗轴向力,避免轮体在轴向力作用下产生形变;

36.8)进一步地,本实用新型通过将轮圈靠近传送带的侧边缘为圆弧倒角,使得传送带与轮圈靠近传送带的侧边缘接触面更大,避免传送带被割伤。

附图说明

37.图1为本实用新型实施实例1的前视图;

38.图2为图1中f

‑

f剖面线的剖视图;

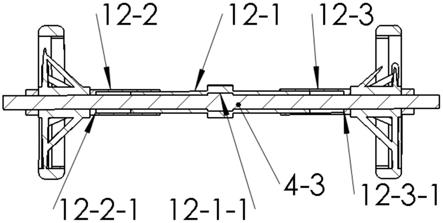

39.图3为本实用新型实施实例1的立体视图;

40.图4为图3中c处的局部视图;

41.图5为本实用新型实施实例1的爆炸视图;

42.图6为图5中h处的局部视图。

具体实施方式

43.下面结合附图及具体的实施例对实用新型进行进一步介绍:

44.实施例1:参考图1至图6,一种间距可调式压带轮,包括转轴4、轮体1和支撑腿2,所述轮体1包括2个,轮体1左右对称连接在转轴4上,所述支撑腿2包括2个,支撑腿2左右对称连接在转轴4左右两侧;所述转轴4与支撑腿2固定连接,轮体1与转轴4转动连接,轮体1与转轴4沿转轴4长度方向活动连接;还包括:第一固定件12,所述第一固定件12可调连接在轮体1靠近转轴4中点的一侧;第二固定件13,所述第二固定件13可调连接在轮体1远离转轴4中点的一侧。

45.进一步地,所述第一固定件12包括:调节管12

‑

1,所述调节管12

‑

1内径与转轴4相匹配,调节管12

‑

1转动连接在转轴4上,调节管12

‑

1中点与转轴4中点重合,调节管12

‑

1两端外侧面设有旋向相反的外螺纹;左固定筒12

‑

2,所述左固定筒12

‑

2内壁设有与调节管12

‑

1左端的外螺纹相匹配的内螺纹,左固定筒12

‑

2通过内螺纹与外螺纹的配合连接在调节管12

‑

1左侧,左固定筒12

‑

2的侧壁开有左滑孔12

‑2‑

2,左滑孔12

‑2‑

2与左固定筒12

‑

2中轴线平行;左固定销4

‑

1,所述左固定销4

‑

1固定连接在转轴4上,左固定销4

‑

1位于调节管12

‑

1左侧部,左固定销4

‑

1直径与左滑孔12

‑2‑

2相匹配,左固定销4

‑

1插接在左滑孔12

‑2‑

2内;右固定筒12

‑

3,所述右固定筒12

‑

3内壁设有与调节管12

‑

1右端的外螺纹相匹配的内螺纹,右固定筒12

‑

3通过内螺纹与外螺纹的配合连接在调节管12

‑

1右侧,右固定筒12

‑

3的侧壁开有右滑孔12

‑3‑

2,右滑孔12

‑3‑

2与右固定筒12

‑

3中轴线平行;右固定销4

‑

2,所述右固定销4

‑

2固定连接在转轴4上,右固定销4

‑

2位于调节管12

‑

1右侧部,右固定销4

‑

2直径与右滑孔12

‑3‑

2相匹配,右固定销4

‑

2插接在右滑孔12

‑3‑

2内。

46.进一步地,所述调节管12

‑

1通过限位柱4

‑

3与转轴4转动连接,所述限位柱4

‑

3与转轴4同轴,限位柱4

‑

3中点与转轴4中点重合,限位柱4

‑

3直径大于转轴4直径,所述调节管12

‑

1中部设有与限位柱4

‑

3相匹配的限位腔12

‑1‑

1,调节管12

‑

1通过限位腔12

‑1‑

1与限位柱4

‑

3配合与转轴4转动连接。

47.进一步地,所述调节管12

‑

1中部外侧面为正多边形柱体。

48.进一步地,所述左固定筒12

‑

2左端固定连接左挡板12

‑2‑

1,左挡板12

‑2‑

1上开有与转轴4相匹配的左转孔,左转孔与左固定筒12

‑

2同轴;所述右固定筒12

‑

3右端固定连接右挡板12

‑3‑

1,右挡板12

‑3‑

1上开有与转轴4相匹配的右转孔,右转孔与右固定筒12

‑

3同轴。

49.进一步地,所述第二固定件13包括:套筒13

‑

1,所述套筒13

‑

1内径与转轴4相匹配,套筒13

‑

1侧壁开有贯通套筒13

‑

1内外表面的螺孔13

‑

2;固定螺栓13

‑

3,所述固定螺栓13

‑

3与螺孔13

‑

2相匹配,固定螺栓13

‑

3螺纹连接在螺孔13

‑

2内。

50.进一步地,所述轮体1包括:轴承1

‑

6,所述轴承1

‑

6内侧面固定连接在转轴4上,所述轴承为角接触球轴承或圆锥滚子轴承;轮圈1

‑

1,所述轮圈1

‑

1为环形,轮圈1

‑

1外侧面光滑;辐条1

‑

2,所述辐条1

‑

2包括6根以上,辐条1

‑

2一端固定连接轮圈1

‑

1内侧面,辐条1

‑

2与轮圈1

‑

1连接点与轮圈1

‑

1靠转轴4中心的侧面距离与驱动轮5

‑

1宽度相匹配,辐条1

‑

2另一端固定连接轴承1

‑

6外侧面,辐条1

‑

2与转轴4垂直,辐条1

‑

2绕轮圈1

‑

1中轴线均匀分布;肋杆1

‑

3,所述肋杆1

‑

3与辐条1

‑

2数量相同,每一根肋杆1

‑

3对应一根辐条1

‑

2,肋杆1

‑

3一端固定连接辐条1

‑

2中部,肋杆1

‑

3另一端连接轴承1

‑

6,肋杆1

‑

3位于辐条1

‑

2靠转轴4中点的一侧,肋杆1

‑

3与辐条1

‑

2所在的平面通过轮圈1

‑

1中轴线,肋杆1

‑

3与轮圈1

‑

1中轴线成夹角,肋杆1

‑

3越靠近轮圈1

‑

1中轴线与转轴4中点的距离越近。

51.进一步地,所述轮圈1

‑

1靠近传送带3的侧边缘为圆弧倒角。

52.以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1