一种曳引式铝型材电梯的制作方法

1.本发明属于电梯技术领域,具体涉及一种曳引式铝型材电梯。

背景技术:

2.随着我国建筑业的发展,人民生活水平不断提高,对居住的要求也越来越高,在居民的住宅区中高层建筑也越来越多,因此,电梯的使用是非常的常见,尤其是针对别墅而言,建筑面积寸金寸土,因此其井道一般比较小,而由于电梯包含有非常多的电梯部件,安装需要占用非常多的井道空间,并且在安装后需要留置出能够让轿厢上下升降的运行通道,因此在井道内能够供电梯安装各部件的空间是非常有限的,而现有的电梯制造者由于固有思想的存在,在进行电梯安装时,没有考虑井道的空间结构,往往把电梯部件分布安装在井道四周,在井道四周均安装各种电梯部件,从而使井道分摊电梯安装占用的空间,这种安装方式对于截面为正方形的井道结构而言,具有较好的空间使用率提高效果;而对于宽度较大而深度较小的井道而言,依然采用这种四周分布式安装则会严重影响电梯的内部使用空间,相应的在井道内安装电梯后,电梯轿厢内的使用空间也非常有限,因此如何能够使宽度较大而深度较小的井道利用率达到最大化是当前电梯制造者急需解决的技术问题。

技术实现要素:

3.为了克服现有技术的不足,本发明提供一种能够实现宽度较大深度较小井道的空间利用率达到最大化的曳引式铝型材电梯。

4.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种曳引式铝型材电梯,包括铝型材井架、铝型材轿厢、轿厢架、安全钳、安全操纵机构、轿厢导靴、轿厢导轨、对重、对重导轨、首端绳头组件、末端绳头组件、曳引主机、下梁绳轮组件、限速器和涨紧装置,所述铝型材轿厢位于铝型材井架内上下升降,所述铝型材轿厢固定安装于轿厢架,所述铝型材轿厢前侧和/或后侧开设有轿厢门,所述轿厢导轨安装在铝型材轿厢的左侧和右侧,所述安全钳安装在轿厢架的左侧和右侧,所述安全操纵机构从轿厢架顶部横跨连接左侧和右侧的安全钳,所述轿厢架顶部和底部的左右两侧均安装有轿厢导靴,所述安全钳和轿厢导靴均与轿厢导轨活动配合连接,所述对重位于铝型材轿厢的左侧或右侧,所述对重导轨设置在对重的前侧和后侧配合连接,所述首端绳头组件和曳引主机均设置在对重顶部,所述末端绳头组件和限速器设置在对重相对一侧轿厢导轨的顶部,所述下梁绳轮组件安装在轿厢架的底部,所述张紧装置安装在对重相对一侧轿厢导轨的底部。

5.在本发明中,所述铝型材轿厢和对重的底部均安装有缓冲器,安装在铝型材轿厢底部的缓冲器向下延伸穿过下梁绳轮组件。

6.在本发明中,所述首端绳头组件、对重、曳引主机、下梁绳轮组件和末端绳头组件通过曳引绳依次连接,驱动铝型材轿厢上下升降。

7.在本发明中,所述限速器和涨紧装置通过限速绳闭环连接,所述限速绳的绳头固

定连接安全操纵机构。

8.在本发明中,所述轿厢架包括轿顶架、轿底架和两对分别位于铝型材轿厢左右两侧的立柱,所述轿顶架和轿底架通过立柱连接形成轿厢架,所述铝型材轿厢承托在轿底架上。

9.在本发明中,所述轿底架包括上底盘和下底盘,所述上底盘与下底盘之间设有减震块,所述铝型材轿厢固定安装在上底盘顶部,所述下梁绳轮组件固定安装在下底盘底部。

10.在本发明中,所述轿厢门采用双层中分门。

11.在本发明中,所述安全操纵机构包括位于限速绳同侧的第一操纵组件和位于限速绳对侧的第二操纵组件,所述第一操纵组件和第二操纵组件之间通过联动杆连接同步动作,所述第一操纵组件和第二操纵组件分别对应连接同侧的安全钳,所述第一操纵组件与限速绳连接。

12.在本发明中,所述联动杆外壁套接有用于动作复位的复位弹簧和用于触发动作信号的开关环座,所述复位弹簧一端固定于联动杆外壁,所述复位弹簧的另一端固定于轿厢架,所述轿厢架安装有用于与开关环座活动配合的触点开关,所述触动开关位于开关环座的外侧,所述开关环座上设有转动触发触动开关的触动凸点。

13.在本发明中,所述第一操纵组件包括固定板、提拉臂和第一提拉板,所述提拉臂的两端分别连接固定板和联动杆,所述第一提拉板的两端分别连接提拉臂中部和与其同侧的安全钳,所述第二操纵组件包括拉臂板和第二提拉板,所述拉臂板的两端分别连接联动杆和第二提拉板,所述第二提拉板的两端分别连接拉臂板和与其同侧的安全钳。

14.本发明的有益效果是:本发明的曳引式铝型材电梯,通过合理布局电梯各部件的安装结构,将电梯各部件均布局在井道空间相对较大的宽度方向上,从而在井道空间相对较小的深度方向上留出空间开设轿厢门供用户进出,从而实现宽度较大深度较小井道的空间利用率达到最大化。并且在井架、轿厢等电梯部件中使用了铝型材进行搭建,使其安装结构简化,安装更便捷,大大降低电梯的安装成本,且铝型材结构的轿厢可以实现多样化的内部装潢,支持多种个性化定制效果,适用不同用户的需求。

附图说明

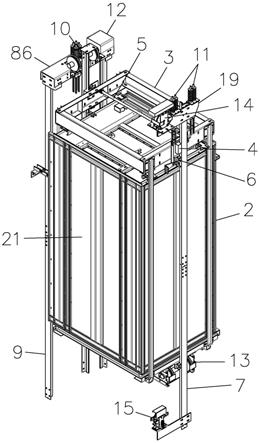

15.图1为本实施例曳引式铝型材电梯在铝型材井架内安装的正面结构示意图;图2为本实施例曳引式铝型材电梯在铝型材井架内安装的立体图;图3为本实施例曳引式铝型材电梯其一视图方向的立体图;图4为本实施例曳引式铝型材电梯另一视图方向的立体图;图5为本实施例曳引式铝型材电梯的底部结构示意图;图6为本实施例曳引绳的连接原理图;图7为本实施例限速绳的连接原理图;图8为本实施例轿厢架的结构示意图;图9为本实施例轿底架的结构示意图;图10为本实施例减震卡胶的结构示意图;图11为本实施例双层中分门结构的轿厢门结构示意图;图12为本实施例安全操纵机构与安全钳的安装结构示意图;

图13为本实施例开关环座的结构示意图;图14为本实施例轿厢导靴的结构示意图;图15为本实施例下梁绳轮组件的结构示意图;图16为本实施例对重的安装结构示意图。

具体实施方式

16.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

17.实施例:如图1至图16所示,本实施例公开了一种曳引式铝型材电梯,包括铝型材井架1、铝型材轿厢2、轿厢架3、安全钳4、安全操纵机构5、轿厢导靴6、轿厢导轨7、对重8、对重导轨9、首端绳头组件10、末端绳头组件11、曳引主机12、下梁绳轮组件13、限速器14和涨紧装置15,所述铝型材轿厢2位于铝型材井架1内上下升降,所述铝型材轿厢2固定安装于轿厢架3,所述铝型材轿厢2前侧和后侧开设有轿厢门21,当然也可以根据电梯的实际使用需求,选择在铝型材轿厢2的前侧或后侧开设轿厢门21;所述轿厢导轨7设有两条,两条轿厢导轨7分别安装在铝型材轿厢2的左侧和右侧,所述安全钳4设有两个,两个安全钳4分别安装在轿厢架3的左侧和右侧,且两个安全钳4分别与两条轿厢导轨7配合实现制动动作;所述安全操纵机构5从轿厢架3顶部横跨连接左侧和右侧的安全钳4,所述轿厢导靴6设有四个,四个轿厢导靴6分别安装在轿厢架3顶部和底部的左右两侧,所述安全钳4和轿厢导靴6均与轿厢导轨7活动配合连接,所述对重8可以选择安装于铝型材轿厢2的左侧或右侧,所述对重导轨9设置在对重8的前侧和后侧配合连接,所述首端绳头组件10和曳引主机12均设置在对重8顶部,所述末端绳头组件11和限速器14设置在对重8相对一侧轿厢导轨7的顶部,所述下梁绳轮组件13安装在轿厢架3的底部,所述涨紧装置15安装在对重8相对一侧轿厢导轨7的底部。本实施例通过将电梯的各部件合理分布安装在轿厢的左右两侧、顶部及底部空间中,从而实现宽度较大深度较小井道的空间利用率达到最大化。

18.作为优选的实施方式,由于别墅等私人住宅一般会选择在沿海、沿江、沿湖等沿水地带进行建设,因此这些建筑物地下较为湿润,且可能会存在地下水流过。而如果按照现有电梯的安装方式,通过在井道底坑打孔,通过拉爆螺丝将缓冲器16安装在井道底坑,这样会损坏井道底坑结构,井道底坑地下的水会从缓冲器16的安装孔内冒起,影响电梯的正常运行。因此本实施例对缓冲器16的安装位置进行了以下改进:所述铝型材轿厢2和对重8的底部均安装有缓冲器16,安装在铝型材轿厢2底部的缓冲器16向下延伸穿过下梁绳轮组件13,从而避免了将缓冲器16安装在井道底坑而损坏井道底坑结构,减少在井道底坑打孔损坏井道底坑结构的风险。

19.作为优选的实施方式,所述首端绳头组件10、对重8、曳引主机12、下梁绳轮组件13和末端绳头组件11通过曳引绳17依次连接,驱动铝型材轿厢2上下升降,在本实施例中,为了提高电梯运行的平稳性,使电梯结构受力更合理,设置两组曳引绳17驱动电梯运行,两组曳引绳17平行设置,相应的在曳引绳17通过的各部件中均设置两组绳轮。所述限速器14和涨紧装置15通过限速绳18闭环连接,所述限速绳18的绳头固定连接安全操纵机构5。

20.作为优选的实施方式,所述轿厢架3包括轿顶架31、轿底架32和两对分别位于铝型

材轿厢2左右两侧的立柱33,所述轿顶架31和轿底架32通过立柱33连接形成轿厢架3,所述立柱33由钢板折弯而成,所述铝型材轿厢2承托在轿底架32上,从而进一步合理利用铝型材轿厢2左右两侧的井道空间,在安装空间上进一步压缩,使井道空间最大化给予到铝型材轿厢2中,使用户得到更大的使用空间。所述轿底架32包括上底盘321和下底盘322,所述上底盘321与下底盘322之间设有减震块323,所述铝型材轿厢2固定安装在上底盘321顶部,所述下梁绳轮组件13固定安装在下底盘322底部,通过在轿底架32中设置减震块323,从而使铝型材轿厢2上下升降时,下梁绳轮组件13产生的机械震动传递至下底盘322,而下底盘322与上底盘321之间由于设置了减震块323,通过减震块323的减震作用后,其机械震动基本不会传递至上底盘321,从而位于上底盘321上方的铝型材轿厢2在运行过程中的震动较小,电梯运行噪音减小且运行平稳,从而提高用户乘坐电梯的舒适性。另外,所述立柱33的一端连接下底盘322,而立柱33夹紧铝型材轿厢2两侧进行安装,因此下梁绳轮组件13传递至下底盘322的机械震动会通过立柱33传递至铝型材轿厢2,而本实施例通过在铝型材轿厢2的顶部设置减震卡胶34来降低立柱33传递至铝型材轿厢2的震动,所述减震卡胶34包括用于固定连接铝型材轿厢2顶部的减震板34a和用于卡紧连接立柱33的减震夹头34b,所述减震板34a开设有用于穿过螺栓固定安装至铝型材轿厢2顶部的减震安装孔34c,所述减震夹头34b设有与立柱33相适配的卡位34d,所述卡位34d朝向外侧设置,所述减震夹头34b为立柱33提供远离轿厢垂直中心线方向提供支撑力,进一步提升铝型材轿厢2的减震效果。

21.作为优选的实施方式,所述轿厢门21采用双层中分门,从而使轿厢门21可以实现更大的开门尺寸,铝型材轿厢2两侧也不需要预留过多的开门尺寸,缩减井道两侧的宽度尺寸。为了简化轿厢门21结构,使轿厢门21加工和安装更便捷,轿厢门21外框采用铝型材制造。相应的电梯层门也采用双层中分门。

22.作为优选的实施方式,所述安全操纵机构5包括位于限速绳18同侧的第一操纵组件51和位于限速绳18对侧的第二操纵组件52,所述第一操纵组件51和第二操纵组件52之间通过联动杆53连接同步动作,所述第一操纵组件51和第二操纵组件52分别对应连接同侧的安全钳4,所述第一操纵组件51与限速绳18连接。所述联动杆53外壁套接有用于动作复位的复位弹簧54和用于触发动作信号的开关环座55,所述复位弹簧54一端固定于联动杆53外壁,所述复位弹簧54的另一端固定于轿厢架3,所述轿厢架3安装有用于与开关环座55活动配合的触点开关56,所述触点开关56位于开关环座55的外侧,所述开关环座55上设有转动触发触点开关56的触动凸点55a。所述第一操纵组件51包括固定板511、提拉臂512和第一提拉板513,所述提拉臂512的两端分别连接固定板511和联动杆53,所述第一提拉板513的两端分别连接提拉臂512中部和与其同侧的安全钳4,所述第二操纵组件52包括拉臂板521和第二提拉板522,所述拉臂板521的两端分别连接联动杆53和第二提拉板522,所述第二提拉板522的两端分别连接拉臂板521和与其同侧的安全钳4。安全操纵机构5动作时,限速绳18拉动固定板511,固定板511带动提拉臂512绕联动杆53中心轴转动,提拉臂512同时带动第一提拉板513上拉动作和联动杆53转动,第一提拉板513拉动与其同侧的安全钳4动作夹紧同侧的轿厢导轨7实现制动;联动杆53转动,复位弹簧54压缩储存弹力,开关环座55触发触点开关56,触点开关56向电梯控制系统发送电信号,拉臂板521随联动杆53摆动,拉臂板521带动第二提拉板522上拉动作,第二提拉板522拉动与其同侧的安全钳4动作夹紧同侧的轿厢导轨7实现制动;从而使两侧的安全钳4同步动作。

23.作为优选的实施方式,所述轿厢导轨7的横截面为“t”型结构,所述轿厢导靴6包括轿厢导靴座61、安装在轿厢导靴座61上的侧向导轮62和正向导轮63,所述侧向导轮62设有两个,所述正向导轮63设有一个,两个侧向导轮62相对分隔设置形成轿厢导轨7卡入配合导向的导轨槽64,所述正向导轮63设置在导轨槽64正对轿厢导轨7的一侧与轿厢导轨7配合导向。所述侧向导轮62的转动轴线与正向导轮63的转动轴线垂直。

24.作为优选的实施方式,所述对重8包括对重架81、对重块82和对重轮83,所述对重块82安装在对重架81内,所述对重轮83设有两个,两个对重轮83沿对重8的前后两侧间隔设置,首端绳头组件10设置在两个对重轮83之间的中心线正上方位置,对重架81的前后两侧通过对重导靴84连接对重导轨9,为了维持对重导轨9的垂直性和连接稳定性,在井道内还设有对重导轨支架85,所述所述对重导轨9和对重8均位于对重导轨支架85内。在对重导轨9的顶部设有主机安装架86,所述曳引主机12和首端绳头组件10均安装在主机安装架86上,所述曳引主机12的转动轴连接两个曳引轮121,首端绳头组件10位于两个曳引轮121之间。所述下梁绳轮组件13包括上梁板131、下梁板132、卡板133和轿底轮134,所述上梁板131与下梁板132通过卡板133连接上下隔开形成轿底轮134的安装区域,所述轿底轮134设有两对,两对轿底轮134位于铝型材轿厢2底部的左右两侧,每对轿底轮134均设有两个前后布置的轿底轮134。在另一侧轿厢导轨7的顶部设置绳头板19,末端绳头组件11和限速器14均安装在绳头板19上。

25.曳引绳17的绕绳方式如下:两组曳引绳17从首端绳头组件10向下连接两个对重轮83,两组曳引绳17分别绕过两个对重轮83后向上连接至两个曳引轮121,再分别绕过两个曳引轮121后向下绕至两对轿底轮134,绕过两对轿底轮134后向上固定至末端绳头组件11。

26.以上所述仅为本发明的优选实施方式,只要以基本相同手段实现本发明目的的技术方案都属于本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1