一种全自动打线机的油路机构的制作方法

1.本实用新型涉及一种纺织机械,尤其是涉及一种全自动打线机的油路机构。

背景技术:

2.打线机是络筒机的一种,是将容量较大的筒纱通过向外输送卷绕,分为容量较小的筒纱,从而方便缝纫机的使用。整个纱线输送过程中,包括加油工序,其对向上输送的纱线上油,以润滑纱线,便于纱线更顺畅有序的完成卷绕。一个打线机组会并排设置多个工位来完成多组筒纱的卷绕工作,与其匹配的设置一个油路机构,可实现多个工位的上油供应,本实用新型就是要设计一种油路机构,来满足全自动打线机多个工位的上油供应。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种全自动打线机的油路机构,通过循环的油路设计,实现对多个工位的供油,且润滑油可保持顺畅流动以及回收,保证持续的油路供应。

4.本实用新型采用以下技术方案:一种全自动打线机的油路机构,包括储油腔、油泵、出油管和回油管,储油腔的的下部通过管道连接油泵,且油泵对外连接出油管供油输出,回油管和出油管进行上下布置,回油管一端与储油腔上部对接进行回油,另一端与出油管远端连接,回油管水平布置并且沿其长度方向连接出多个加油管位。

5.作为一种改进,回油管在连接储油腔之前还设置有一段倒u形管路,倒u形管路的上部开设一个出气口。

6.作为一种改进,全自动打线机包括机架,储油腔位于机架之外,出油管和回油管延伸布置于机架之中。

7.作为一种改进,出油管和回油管在机架之中平行布置,且一端进行上下连接。

8.作为一种改进,储油腔为一桶体,其侧壁由上至下对外延伸连接有一段透明的观察管,储油腔内的油与观察管内的油齐平供油量监视。

9.作为一种改进,储油腔为一桶体,其上部开口并设置一可拆卸的上盖。

10.作为一种改进,上盖安装有搅拌电机,搅拌电机向下设置有搅拌器,且搅拌器伸入储油腔中。

11.作为一种改进,储油腔为柱形腔,且搅拌器位于柱形腔的中心轴处。

12.本实用新型的有益效果:通过循环油路的设计,保持润滑油的流动,以及可以不浪费的重复利用,实现多工位的润滑油供应;润滑油一直的流动状态也可避免油因沉淀而变得粘稠,令输出的油更好的在纱线上进行附着提供润滑。

附图说明

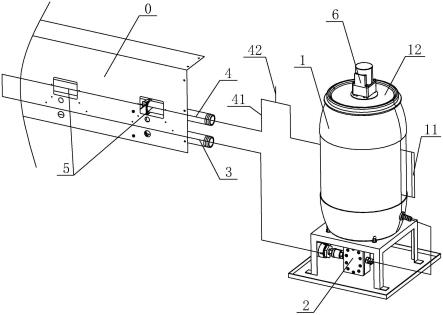

13.图1是本实用新型的立体结构示意图。

14.图2是本实用新型的纵向剖视结构示意图。

具体实施方式

15.以下结合附图对本实用新型的具体实施例做详细说明。

16.如图1、2所示,为本实用新型全自动打线机的油路机构的具体实施例。该实施例包括储油腔1、油泵2、出油管3和回油管4,储油腔1的下部通过管道连接油泵2,且油泵2对外连接出油管3供油输出,回油管4和出油管3进行上下布置,回油管4一端与储油腔1上部对接进行回油,另一端与出油管3远端连接,回油管4水平布置并且沿其长度方向连接出多个加油管位5。

17.本实用新型在使用时,全自动打线机的下部设置筒纱进行退绕,上部设置筒纱进行卷绕,纱线在输送时经过中部设置的调节机构进行纱线的张力调节、上油等工序,以上可以通过所公开的络筒机现有技术实现,这里不再多加阐述。一台全自动打线机可并排布置多工位进行筒纱处理,每个工位具有一个上油机构,每个加油管位5就对应连接一个上油机构,实现润滑油的供应。储油腔1内装入油,通过启动油泵2,令油进行循环的流动,即油经过油泵2流向出油管3,依靠出油管3的长度将油送向远端,远端连接至回油管4,油从回油管4回流,依靠回油管4的长度布置多个加油管位5,部分油流向加油管位5,供应给上油机构,剩余的油流回储油腔1完成循环回收。如此设置的供油方式令油持续的流动,避免现有技术中油流动性低而出现的沉淀变粘稠的情况,使得输出的油能够更好的在纱线上进行附着提供润滑,保障上油机构功能的良好实现;油的循环利用也更加的环保,避免资源浪费。

18.作为一种改进的具体实施方式,回油管4在连接储油腔1之前还设置有一段倒u形管路41,倒u形管路41的上部开设一个出气口42。

19.如图1、2所示,倒u形管路41的设置为回油管4在水平位置上提供了一个油输送路径上的高点,油需要积累一定数量到达倒u形管路41的高点后才可经过然后继续回流,进而保证了水平位置上多个加油管位5所在的回油管4处油量充足覆盖,避免加油管位5处出现油的短缺可能;且在倒u形管路41上部开设出气口42,在油有一部分要流入加油管位5的情况下,出气口42保持回油管4内的气流流通,排出管内空气,保证液体流动的顺畅。

20.作为一种改进的具体实施方式,全自动打线机包括机架0,储油腔1位于机架0之外,出油管3和回油管4延伸布置于机架0之中。

21.如图1所示,通过将储油腔1设置于机架0之外,出油管3和回油管4延伸如其中,从而减小本身机架0的整体体积,令机架0部分保持小巧的状态;设置于外部的储油腔1便于工作人员进行油的添加和控制,也便于将其设置的体积较大,满足长时间多工位的油供应。

22.作为一种改进的具体实施方式,出油管3和回油管4在机架0之中平行布置,且一端进行上下连接。

23.如图1所示,出油管3和回油管4均水平布置,并且与地面保持平行,令油可以有序顺畅的流动,保证多工位的供油稳定;且也便于两者在机架0中有序安装布置,降低布置难度。

24.作为一种改进的具体实施方式,储油腔1为一桶体,其侧壁由上至下对外延伸连接有一段透明的观察管11,储油腔1内的油与观察管11内的油齐平供油量监视。

25.如图1、2所示,设置为桶体的储油腔1可供油大容量的储存,而为了使工作人员可以及时了解油量多少,且控制设备制造的成本,可以在桶体上下开孔,然后由孔处连接一段透明的观察管11,该观察管11由上至下布置,因结构空间连通,观察管11内油的液位与桶内

保持一致,从而可以令工作人员直观的观察到油量,起到监视效果;作为优化可以在观察管11上设置刻度,实现准确的油量观察。

26.作为一种改进的具体实施方式,储油腔1为一桶体,其上部开口并设置一可拆卸的上盖12。

27.如图1、2所示,储油腔1可设置为上部开口的结构,并增加上盖12,保证结构封闭,避免杂质落入;需要加油时拆卸上盖12开放空间即可。

28.作为一种改进的具体实施方式,上盖12安装有搅拌电机6,搅拌电机6向下设置有搅拌器61,且搅拌器61伸入储油腔1中。

29.如图1、2所示,进一步的设置搅拌电机6,并通过搅拌电机6控制伸入储油腔1中的搅拌器61旋转,可以对内部储存的油进行搅拌,从而进一步避免空间内流动性较低而出现的油沉淀变粘稠的情况,保证油在整个循环中均保持较好的密度状态和流动状态;该搅拌器61具体可设置为螺旋桨,在储油腔1中实现良好的搅动效果。

30.作为一种改进的具体实施方式,储油腔1为柱形腔,且搅拌器61位于柱形腔的中心轴处。

31.如图2所示,依靠储油腔1的柱形形状,配合中心轴处设置搅拌器61,保证搅拌效果的良好,整个空间内的油均可以在搅拌器61的搅动下进行一定的旋转流动,不易存在死角而出现沉淀的情况。

32.以上仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1