复合材料壳体及其制作方法与流程

1.本发明涉及一种提供保护功能的保护壳,尤指一种能够提供独特反光效果及深度变化的外观的复合材料壳体的复合材料壳体及其制作方法。

背景技术:

2.随着电子产品的日益普及,人们常会购置保护套或保护壳,将其套置于电子产品上,借此来保护精密且价格昂贵的电子产品。保护套或保护壳除了提供保护的功能之外,其花纹也成为装饰,表彰自身的品味。

3.保护套或保护壳除了以常见的硅胶、聚碳酸酯或热塑性聚氨酯来制作之外,具有纤维的纤维复合材料也越来越常被用于制作保护壳。以纤维复合材料制作而成的保护壳,除了重量轻且坚固之外,其纤维排列所产生的并行线条状或者是交错编织状的规律性图案,使得以纤维复合材料制作而成的保护壳在外观上,相当受到消费者的欢迎。

4.只是,由于以纤维复合材料制作而成的保护壳越来越常见,其规律的外观已经渐渐无法满足凸显个人差异的需求。由此可知,以纤维复合材料制作而成的现有保护壳,在制程上势必作出改变,方能制作出外观不同以往的保护壳。

技术实现要素:

5.为了解决以纤维复合材料制作而成的现有保护壳,其所能提供的外观逐渐无法满足消费者需求的问题。本发明提供一种复合材料壳体的制作方法,能制作出反光独特且具有层叠外观的复合材料壳体,达到提供消费者不同外观选择的目的。

6.本发明解决技术问题所提出的复合材料壳体的制作方法,其包括:

7.一底材准备步骤,将热塑性树脂及补强纤维所制成的预浸材叠合而成平板状的一底材;

8.一饰片制作步骤,准备以热塑性树脂及补强纤维所制作的多个饰片,各饰片的面积小于该底材的面积;

9.一饰片铺设步骤,将多个该饰片铺设于该底材,多个该饰片交错层叠且多个该饰片的补强纤维朝不同方向延伸;以及

10.一热压合步骤,在加热该底材及多个该饰片之后,压合该底材及多个该饰片。

11.所述复合材料壳体的制作方法,其中在所述的饰片铺设步骤中,多个该饰片无方向性地排列。

12.所述复合材料壳体的制作方法,其中所述的饰片制作步骤中,能调整各饰片的纤维延伸方向相对于该饰片的边缘的角度。

13.所述复合材料壳体的制作方法,其中所述的饰片制作步骤中,能调整层叠所述饰片的数量,以及两所述饰片相叠合的面积。

14.所述复合材料壳体的制作方法,其中所述的饰片制作步骤,各饰片是通过冲压机冲压预浸材制成。

15.本发明解决技术问题所提出的复合材料壳体,其包括:

16.一底材,其是以热塑性树脂及补强纤维所制作的平板;以及

17.多个饰片,各饰片是以热塑性树脂及补强纤维所制作的片体,各饰片的面积小于该底材的面积,多个该饰片无方向性地排列且交错层叠地固设熔接于该底材。

18.所述复合材料壳体的制作方法,其中所述的底材的补强纤维为碳纤维。

19.所述复合材料壳体的制作方法,其中所述的底材的补强纤维为玻璃纤维。

20.所述复合材料壳体的制作方法,其中所述的底材的补强纤维为金属纤维。

21.所述复合材料壳体的制作方法,其中各饰片的补强纤维为碳纤维、玻璃纤维或金属纤维。

22.本发明的技术手段可获得的功效增进在于:本发明的复合材料壳体及其制作方法,将多个饰片铺设于底材,使多个饰片无方向性地排列且交错层叠,再热压合饰片和底材,而制作出独特反光效果及深度变化的外观的复合材料壳体。本发明的复合材料壳体能提供不同于现有纤维复合材料保护壳的独特外观、满足消费者的需求,在市场上的竞争力较具有优势。

附图说明

23.在此描述的附图仅用于解释目的,而不意图以任何方式来限制本发明公开的范围。另外,图中的各部件的形状和比例尺寸等仅为示意性的,用于帮助对本发明的理解,并不是具体限定本发明各部件的形状和比例尺寸。本领域的技术人员在本发明的教导下,可以根据具体情况选择各种可能的形状和比例尺寸来实施本发明。

24.图1是本发明制作方法的流程图。

25.图2是本发明制作方法的制作示意图。

26.图3是本发明制作方法的制作示意图。

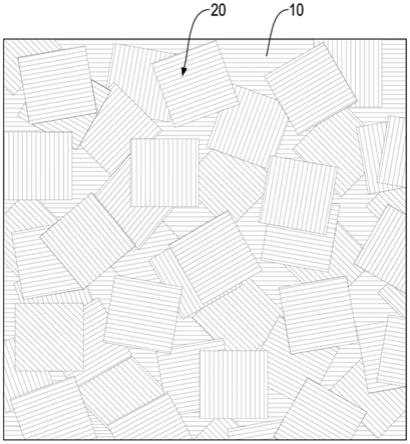

27.图4是采用本发明制作方法制作得到的复合材料壳体的平面示意图。

28.图5是采用本发明制作方法制作得到的复合材料壳体的放大平面示意图。

29.图6是采用本发明制作方法制作得到的复合材料壳体的放大平面示意图。

30.图7是采用本发明制作方法制作得到的复合材料壳体的放大平面示意图。

31.图8是采用本发明制作方法制作得到的复合材料壳体的放大平面示意图。

32.图9是采用本发明制作方法制作得到的复合材料壳体。

具体实施方式

33.结合附图和本发明具体实施方式的描述,能够更加清楚地了解本发明的细节。但是,在此描述的本发明的具体实施方式,仅用于解释本发明的目的,而不能以任何方式理解成是对本发明的限制。在本发明的教导下,技术人员可以构想基于本发明的任意可能的变形,这些都应被视为属于本发明的范围。

34.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者可能存在居中元件。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能存在居中元件。

35.为能详细了解本发明的技术特征及实用功效,并可依照发明内容来实现,现进一

步以如附图所示的优选实施例,详细说明如后:

36.如图1至图3所示,本发明的复合材料壳体的制作方法包括有底材准备步骤s1、饰片制作步骤s2、饰片铺设步骤s3及热压合步骤s4。

37.底材准备步骤s1:首先,准备呈平板状的一底材10,该底材10是由采用高分子基材及补强纤维所制作的预浸材叠合而成。如图1及图2所示,在本发明的优选实施例中,所采用的高分子基材为热塑性树脂,所采用的补强纤维为碳纤维;应用上,所采用的补强纤维除了能为碳纤维之外,还能采用玻璃纤维或者是金属纤维。

38.饰片制作步骤s2:准备以纤维复合材料所制作的多个饰片20,各饰片20的面积小于该底材10的面积。在优选实施例中,每个饰片20所采用的高分子基材为热塑性树脂,而所采用的补强纤维为碳纤维,且每个饰片20所具有的纤维平行地排列。各饰片20所采用的补强纤维亦能为碳纤维、玻璃纤维或金属纤维,本发明对于各饰片20所采用的补强纤维不作特定限制。

39.如图5、图7及图8所示,各饰片20的轮廓能为方形、长方形或三角形,且各饰片20的补强纤维21都与各饰片20的边缘201相平行;但是,在应用上,当各饰片20的轮廓为方形、三角形、长方形或其他多边形时,亦可在饰片制作步骤s2中,使各饰片20的纤维延伸方向与该饰片20的边缘201相差一角度,而得到补强纤维21与饰片的边缘201不相平行的饰片20。在饰片制作步骤s2中,能够通过调整各饰片20的纤维延伸方向相对于该饰片20的边缘201的角度,来得到不同型式的饰片20。

40.饰片铺设步骤s3:将多个该饰片20铺设于该底材10,多个该饰片20无方向性地排列且交错层叠,多个该饰片20的补强纤维21朝不同方向延伸;在饰片铺设步骤s3中,还能够调整层叠所述饰片20的数量,以及两所述饰片20相叠合的面积。

41.热压合步骤s4:在加热该底材10及多个该饰片20之后,压合该底材10及多个该饰片20,使该底材10及多个该饰片20通过热塑性树脂紧密地熔接相结合。

42.本发明优选实施例的底材准备步骤s1和饰片制作步骤s2能够对调,在采用本发明优选实施例的方法来制作复合材料壳体时,能先准备该底材10,或者是先准备多个该饰片20。只要能在饰片铺设步骤s3中,将多个该饰片20铺设于该底材10,本发明对于底材准备步骤s1和饰片制作步骤s2的先后顺序并无特别限制。

43.另外,在本发明优选实施例的饰片制作步骤s2中,各饰片20是通过冲压机冲压预浸材而得;应用上,亦能采用剪切、裁切等其他方式制作而成。

44.如图4及图5所示,在本发明的优选实施例中,该底材10的轮廓呈矩形,且各饰片20的轮廓则略呈方形。应用上,本发明对于该底材10的轮廓不作特定限制;如图6至图8所示,各饰片20的轮廓更能设为圆形、三角形或矩形等不同形状。应用上,各饰片20的轮廓亦能设为心形、星形、商标、文字、动植物或各种自然事物的轮廓,当各饰片20的轮廓设为马奔跑的轮廓或者是云雾的轮廓,在重复层叠之下,还能表现出万马奔腾和云雾缭绕的意境。

45.在图4至图7中,以本发明制作方法的一复合材料壳体,以重复轮廓的多个该饰片20、不规则地排列,能够提供不同于现有纤维复合材料保护壳的外观。更进一步地,多个该饰片20的轮廓甚至还能以上述列举的多种轮廓来自由搭配。

46.采用本发明优选实施例所制作得到的该复合材料壳体,其外观不再如同现有的纤维复合材料保护壳般,仅限于表现规律的并行线条状或者是交错编织状的图案。采用本发

明优选实施例所制作得到的复合材料壳体,由于多个该饰片20无方向性地排列,多个该饰片20的补强纤维21能朝不同方向延伸,使得光线照射于多个该饰片20时,能产生不同方向的反射。只要该复合材料壳体稍微偏摆一角度,多个该饰片20即能产生不同的反光效果,表现出不同的视觉感受。

47.除此之外,如图5至图8所示,多个该饰片20交错层叠,因而能产生具有深浅不同的立体视觉效果。本发明能调整饰片层叠的数量,以及饰片相叠合的面积。使本发明能在产生不同的反光效果之外,进一步得到具有深度变化的立体视觉效果。就平面视觉效果而言,本发明能利用纤维的角度、饰片的角度及饰片的轮廓搭配出不同的变化;就立体视觉效果而言,又能通过调整饰片层叠的数量、饰片相叠合的面积,来得到不同的深浅变化。如图9所示,采用本发明的方法所制成的复合材料壳体,能制作成为一手机保护壳40来保护手机,该复合材料壳体亦能对应不同的电子产品来制作成为笔电保护壳、平板计算机保护壳等产品,使本发明能提供不同于现有的纤维复合材料保护壳的独特外观,在市场上较具竞争力。

48.针对上述各实施方式的详细解释,其目的仅在于对本发明进行解释,以便于能够更好地理解本发明,但是,这些描述不能以任何理由解释成是对本发明的限制,特别是,在不同的实施方式中描述的各个特征也可以相互任意组合,从而组成其他实施方式,除了有明确相反的描述,这些特征应被理解为能够应用于任何一个实施方式中,而并不仅局限于所描述的实施方式。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1