一种汽车塑料内饰件注塑模具的制作方法

1.本发明涉及注塑模具技术领域,更具体地说,涉及一种汽车塑料内饰件注塑模具。

背景技术:

2.现有技术中对汽车内饰的成型工艺过程复杂,生产率低,板材强度低,这大大限制了在汽车内饰件中的应用。

3.针对上述问题,关于汽车内饰件生产效率低等的技术问题而言,经过大量的检索,查询到专利号为cn201410010022.6的一种用于汽车内饰件的注塑模具及成型方法,其包括上模与下模,其中,上模的中部凸块,凸块上设置有注塑件成型腔,上模的四角均设置有卡合销,相邻卡合销之间的上模侧边设置有卡合台;下板体的中部设置有用于放置注塑件的凸台,凸台与注塑件成型腔相适配;上模与下模处于合模状态,在注塑件成型腔内形成汽车内饰件。采用上模与下模的技术形式,将注塑件放置在凸台上,通过上模与下模的合模得到成型的汽车内饰件,提高了汽车内饰件的生产效率,提高汽车内饰件的一致性,提高了汽车内饰件的品质。

4.但是该专利所提供的技术方案对于上板体和下板体均不具备降温功能,当上板体和下板体进行注塑合模时,上板体和下板体外表面的温度会过高,存在成型后开模人员取件时被烫伤的安全隐患。

技术实现要素:

5.本发明旨在于解决上述背景技术提出的技术问题,提供一种汽车塑料内饰件注塑模具。

6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种汽车塑料内饰件注塑模具,包括

7.上板体和下板体,所述上板体和下板体的纵侧外壁内部位置呈上下垂直方向等邻分列嵌装有若干个可以降低热温的降温组件;

8.降温组件,所述降温组件包括有金属槽、金属壳、可以在感应温度升高后进行推动的推动组件和可以在温度升高后进行制冷的制冷组件;

9.所述金属槽呈上下垂直方向等邻分列嵌装于上板体和下板体的纵侧外壁内部位置;

10.所述金属槽的左侧外表面固定安装有金属壳;

11.所述金属壳的左侧外表面活动安装有推动组件;

12.所述金属壳的内部中端位置活动安装有制冷组件。

13.进一步的优选方案:所述金属槽的右侧外表面靠近所述上板体和下板体的纵侧外壁表面,所述金属槽的外观在一个纵截面上呈上下厚、中间薄的左凹右直形状,所述金属槽的材质为铜。

14.进一步的优选方案:所述金属壳的外观在一个纵截面上呈内部中空的字母d形状,所述金属壳的材质也为铜,所述金属壳的厚度小于所述金属槽的中端厚度。

15.进一步的优选方案:所述金属壳的内部底端位置预装有清水。

16.进一步的优选方案:所述推动组件包括有固定槽和气囊。

17.进一步的优选方案:所述金属壳的左侧外表面固定安装有固定槽,所述固定槽的外观呈回字形状;

18.所述固定槽的内部中央位置嵌装有气囊,所述气囊的右侧中端外表面同所述金属壳的左侧中端外表面贴合,所述气囊的左侧中端外表面同所述上板体和下板体的纵侧内壁表面贴合。

19.进一步的优选方案:所述制冷组件包括有转轴、转板、薄膜和硝酸铵粉末。

20.进一步的优选方案:所述金属壳的右侧中端内壁位置呈前后水平方向等邻分列固定安装有若干个尖锥,所述尖锥的外观呈左尖右弧的四棱锥状。

21.进一步的优选方案:所述转轴呈前后水平方向旋转安装于所述金属壳的内部中央位置;

22.所述转轴的外表面环绕固定安装有转板,所述转板的外观在一个纵截面上呈内角为120

°

的字母l形状,所述转板的左侧外表面在正常情况下贴合于所述金属壳的左侧上端内壁表面,所述转板的右侧外表面位于所述金属壳的右侧中端内壁正左方位置且二者之间存有间隔,所述转板在正常情况下处于水平静止平衡状态。

23.进一步的优选方案:所述转板的顶侧外表面中至右端位置呈半圆弧状环绕固定连接有薄膜;

24.所述薄膜的底侧外表面与所述转板的顶侧右端外表面之间位置预装有硝酸铵粉末。

25.有益效果:

26.1.该种汽车塑料内饰件注塑模具,通过设置有降温组件,利用热胀冷缩和杠杆原理,当上板体和下板体进行注塑合模时,上板体和下板体内的温度升高后,热温首先会依次向外传至上板体和下板体内的降温组件的推动组件上,在热胀冷缩原理的作用下,使推动组件受热发生活动,使降温组件的金属壳左侧发生内凹形变,进而在杠杆原理的作用下使金属壳内的制冷组件发生活动,从而将降温物料自上向下导至金属壳底端的清水内,二者接触混合吸热降温,该冷温进而自材质为铜的金属壳及金属壳向外导出至上板体和下板体纵侧外壁表面,如此在多个降温组件的连续共同配合作用下,可以防止上板体和下板体外表面的温度过高,实现降温;

27.2.该种汽车塑料内饰件注塑模具,通过设置有推动组件,利用热胀冷缩和杠杆原理,当上板体和下板体内的温度正常时,推动组件内的气囊处于自然膨胀未发生形变状态;但当上板体和下板体内的温度升高后,会逐渐打破这种状态,即如上述般在上板体和下板体内的热温向外传导中,首先会传至气囊的左侧外表面上,因气囊分别受到上板体和下板体内壁、推动组件的固定槽内壁及金属壳左侧外表面的限位,又因金属壳内部呈中空状,故在热胀冷缩原理的作用下,气囊受热后会发生向右膨胀伸展的形变,进而将金属壳左侧内壁向右推动发生内凹形变,以便触发后续制冷组件制冷,如此以实现在感应温度升高后进行推动,便于降温;

28.3.该种汽车塑料内饰件注塑模具,通过设置有制冷组件,利用热胀冷缩和杠杆原理,当上板体和下板体内的温度正常时,制冷组件的转板处于水平静止平衡状态,其左侧外

表面贴合于金属壳的左侧上端内壁表面,其右端上的薄膜未被戳破,薄膜与转板顶侧右端外表面之间的硝酸铵粉末未溢出;但当上板体和下板体内的温度升高后,会逐渐打破这种状态,即如上述般在囊受热后发生向右膨胀伸展形变时,因转板左端尾部搭放于金属壳左内壁上端,故金属壳左侧内壁向右推动发生内凹形变时,会推动转板左端尾部发生逆时针转动,进而使转板右端上的硝酸铵粉末向右下滑落,以压缩薄膜右端朝金属壳右侧中端内壁上的尖锥靠近,最终二者接触后薄膜被尖锥戳破,从而将硝酸铵粉末向下经转板的右侧外表面与金属壳的右侧中端内壁之间的间隔溢出至金属壳底端,与金属壳底端的清水发生接触,二者混合后吸热降温制冷,该冷温再向外传导至上板体和下板体外表面上,如此以在温度升高后进行制冷,便于降温;

29.4.综上所述,该种汽车塑料内饰件注塑模具,通过降温组件、推动组件和制冷组件等的共同配合作用,可以使上板体和下板体具备降温功能,当上板体和下板体进行注塑合模时,防止上板体和下板体外表面的温度持续过高,消除了成型后开模人员取件时被烫伤的安全隐患。

附图说明

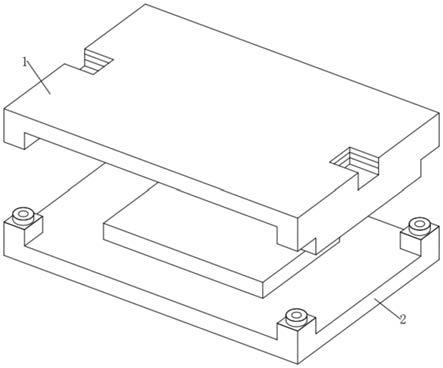

30.图1为本发明的整体结构示意图;

31.图2为本发明的下板体的立体剖视结构示意图;

32.图3为本发明的图2中a处放大结构示意图;

33.图4为本发明的降温组件的立体剖视结构示意图;

34.图5为本发明的金属槽的立体剖视结构示意图;

35.图6为本发明的金属壳的立体剖视结构示意图;

36.图7为本发明的固定槽的立体结构示意图;

37.图8为本发明的图4中b处放大结构示意图;

38.图1-8中:1-上板体;2-下板体;

39.3-降温组件;301-金属槽;302-金属壳;303-推动组件;304-制冷组件;

40.3031-固定槽;3032-气囊;

41.3022-尖锥;

42.3041-转轴;3042-转板;3043-薄膜。

具体实施方式

43.下面将结合本发明实施例中的附图1-图8,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

44.实施例1

45.请参阅图1-6,本发明实施例中,一种汽车塑料内饰件注塑模具,包括

46.上板体1和下板体2,上板体1和下板体2的纵侧外壁内部位置呈上下垂直方向等邻分列嵌装有若干个可以降低热温的降温组件3;

47.降温组件3,降温组件3包括有金属槽301、金属壳302、可以在感应温度升高后进行推动的推动组件303和可以在温度升高后进行制冷的制冷组件304;

48.金属槽301呈上下垂直方向等邻分列嵌装于上板体1和下板体2的纵侧外壁内部位

置;

49.金属槽301的左侧外表面固定安装有金属壳302;

50.金属壳302的左侧外表面活动安装有推动组件303;

51.金属壳302的内部中端位置活动安装有制冷组件304。

52.本发明实施例中,金属槽301的右侧外表面靠近上板体1和下板体2的纵侧外壁表面,金属槽301的外观在一个纵截面上呈上下厚、中间薄的左凹右直形状,金属槽301的材质为铜;

53.此处的金属槽301及外观在一个纵截面上设为上下厚、中间薄的左凹右直形状,且材质选为铜,是为便于容纳其左端的金属壳302,以及在金属壳302内制冷后及时将冷温传至右侧的上板体1和下板体2的纵侧外壁表面,防止开模人员触摸上板体1和下板体2表面发生烫伤。

54.本发明实施例中,金属壳302的外观在一个纵截面上呈内部中空的字母d形状,金属壳302的材质也为铜,金属壳302的厚度小于金属槽301的中端厚度;

55.此处的金属壳302及外观在一个纵截面上设为内部中空的字母d形状,且材质也选为铜,是为便于容纳其内的制冷组件304利用杠杆原理在其内发生活动而制冷后将冷温及时传导至金属槽301上。

56.本发明实施例中,金属壳302的内部底端位置预装有清水;

57.此处的清水是为便于位于其上的制冷组件304在温度升高后朝下释放制冷物料,二者共同混合后以制冷降温。

58.该种汽车塑料内饰件注塑模具,通过设置有降温组件3,利用热胀冷缩和杠杆原理,当上板体1和下板体2进行注塑合模时,上板体1和下板体2内的温度升高后,热温首先会依次向外传至上板体1和下板体2内的降温组件3的推动组件303上,在热胀冷缩原理的作用下,使推动组件303受热发生活动,使降温组件3的金属壳302左侧发生内凹形变,进而在杠杆原理的作用下使金属壳302内的制冷组件304发生活动,从而将降温物料自上向下导至金属壳302底端的清水内,二者接触混合吸热降温,该冷温进而自材质为铜的金属壳302及金属壳301向外导出至上板体1和下板体2纵侧外壁表面,如此在多个降温组件3的连续共同配合作用下,可以防止上板体1和下板体2外表面的温度过高,实现降温。

59.实施例2

60.请参阅图4和图7,本发明实施例相对于实施例1,其区别之处在于:推动组件303包括有固定槽3031和气囊3032。

61.本发明实施例中,金属壳302的左侧外表面固定安装有固定槽3031,固定槽3031的外观呈回字形状;

62.此处的固定槽3031且外观设为回字形状,是为便于支撑容纳其内的气囊3032,便于气囊3032左侧在受热后,可以将形变活动推向右侧的金属壳302上;

63.固定槽3031的内部中央位置嵌装有气囊3032,气囊3032的右侧中端外表面同金属壳302的左侧中端外表面贴合,气囊3032的左侧中端外表面同上板体1和下板体2的纵侧内壁表面贴合;

64.此处的气囊3032是为便于利用热胀冷缩原理,在气囊3032左侧外表面感应到上板体1和下板体2内的高温后,自身受热发生膨胀,又在上板体1和下板体2及固定槽3031的限

位下,因右侧的金属壳302内部呈中空状,故会发生向右膨胀形变,以推挤金属壳302左侧朝内凹的形变。

65.该种汽车塑料内饰件注塑模具,通过设置有推动组件303,利用热胀冷缩和杠杆原理,当上板体1和下板体2内的温度正常时,推动组件303内的气囊3032处于自然膨胀未发生形变状态;但当上板体1和下板体2内的温度升高后,会逐渐打破这种状态,即如上述般在上板体1和下板体2内的热温向外传导中,首先会传至气囊3032的左侧外表面上,因气囊3032分别受到上板体1和下板体2内壁、推动组件303的固定槽3031内壁及金属壳302左侧外表面的限位,又因金属壳302内部呈中空状,故在热胀冷缩原理的作用下,气囊3032受热后会发生向右膨胀伸展的形变,进而将金属壳302左侧内壁向右推动发生内凹形变,以便触发后续制冷组件304制冷,如此以实现在感应温度升高后进行推动,便于降温。

66.实施例3

67.请参阅图4和图8,本发明实施例相对于实施例1,其区别之处在于:制冷组件304包括有转轴3041、转板3042、薄膜3043和硝酸铵粉末。

68.本发明实施例中,金属壳302的右侧中端内壁位置呈前后水平方向等邻分列固定安装有若干个尖锥3022,尖锥3022的外观呈左尖右弧的四棱锥状;

69.此处的尖锥3022且外观设为左尖右弧的四棱锥状,是为便于在转板3042发生转动后将薄膜3043戳破以释放硝酸铵粉末所设。

70.本发明实施例中,转轴3041呈前后水平方向旋转安装于金属壳302的内部中央位置;

71.转轴3041的外表面环绕固定安装有转板3042,转板3042的外观在一个纵截面上呈内角为120

°

的字母l形状,转板3042的左侧外表面在正常情况下贴合于金属壳302的左侧上端内壁表面,转板3042的右侧外表面位于金属壳302的右侧中端内壁正左方位置且二者之间存有间隔,转板3042在正常情况下处于水平静止平衡状态;

72.此处的转板3042且外观在一个纵截面上设为内角为120

°

的字母l形状,是为便于利用杠杆原理在气囊3032受热后右端推挤金属壳302左端向内发生形变时,可推移转板3042左端上发生向右的顺时针转动,进而将转板3042右端上的薄膜3043及硝酸铵粉末亦同时发生转动。

73.本发明实施例中,转板3042的顶侧外表面中至右端位置呈半圆弧状环绕固定连接有薄膜3043;

74.此处的薄膜3043是为在温度正常时保证对硝酸铵粉末的封装防止掉下转板3042,以及在温度升高后,转板3042发生顺时针转动时,硝酸铵粉末向右下滑落时可压移薄膜3043朝尖锥3022靠近而戳破薄膜3043,从而将硝酸铵粉末导出;

75.薄膜3043的底侧外表面与转板3042的顶侧右端外表面之间位置预装有硝酸铵粉末;

76.此处的硝酸铵粉末是为便于在经转板3042的右侧外表面与金属壳302的右侧中端内壁之间的间隔掉下后与金属壳302底端的清水接触发生混合吸热降温制冷所设。

77.该种汽车塑料内饰件注塑模具,通过设置有制冷组件304,利用热胀冷缩和杠杆原理,当上板体1和下板体2内的温度正常时,制冷组件304的转板3042处于水平静止平衡状态,其左侧外表面贴合于金属壳302的左侧上端内壁表面,其右端上的薄膜3043未被戳破,

薄膜3043与转板3042顶侧右端外表面之间的硝酸铵粉末未溢出;但当上板体1和下板体2内的温度升高后,会逐渐打破这种状态,即如上述般在囊3032受热后发生向右膨胀伸展形变时,因转板3042左端尾部搭放于金属壳302左内壁上端,故金属壳302左侧内壁向右推动发生内凹形变时,会推动转板3042左端尾部发生逆时针转动,进而使转板3042右端上的硝酸铵粉末向右下滑落,以压缩薄膜3043右端朝金属壳302右侧中端内壁上的尖锥3022靠近,最终二者接触后薄膜3043被尖锥3022戳破,从而将硝酸铵粉末向下经转板3042的右侧外表面与金属壳302的右侧中端内壁之间的间隔溢出至金属壳302底端,与金属壳302底端的清水发生接触,二者混合后吸热降温制冷,该冷温再向外传导至上板体1和下板体2外表面上,如此以在温度升高后进行制冷,便于降温。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1