一种用于燃气灶的燃烧器的制作方法

1.本实用新型涉及家用厨具技术领域,尤其涉及一种用于燃气灶的上进风燃烧器。

背景技术:

2.常见的家用燃烧器,一般具有外火盖和内火盖,连同点火针、热电偶(或同等功能的离子感应针)等元件实现产生火焰、维持火焰等功能。传统燃气灶的点火过程,是通过点火针高压放电将喷出的燃气点燃,即采用点火针头部产生电火花,引燃点火孔喷出的燃气,进而点燃火盖上的燃气,完成点火,虽然点火比较快捷,但由于点火孔对应的燃气喷出的流速过快,均会导致离焰或是导致点火成功率下降,综上所述,有待对现有的燃烧器作进一步改进。

3.另外,在不少燃气灶具中已经开始使用完全上进风式的燃烧器,由于完全上进风式的燃烧器在燃烧时所需的一、二次空气均来自灶具面板的上部,因而燃气灶具的底盘可以全密封,与传统的下进风结构的燃烧器相比,完全上进风式的燃烧器不仅使用更加安全,而且能够很好地解决开关橱柜门导致灶具熄火的问题。然而,传统的完全上进风的燃烧器在补充一次空气时都是通过第一混气室与基座间的间隙来实现,由此带来的问题是,第一混气室与基座间存在间隙,面板的安装螺钉安装上后,从燃烧器外部可以看到安装螺钉,造成燃烧器的外形不够美观。并且,在基座与第一混气室之间设置间隙后,溢液会通过该间隙而流入基座以及位于面板下方的圆形盆状主体即术语“底杯”,对用户的维护、保洁存在诸多不便,而且溢液若长久得不到清除,则会影响到燃烧器的正常使用。另外,“底杯”的结构使得第一引射管出口与混合气通道相连处往往存在急弯现象,明显增加了引射阻力。

4.为此,现有专利中如专利号为zl201520047530.1(授权公告号为cn 204534589u)的中国实用新型专利《嵌入式燃气灶的上进风分火器》其公开了一种上进风分火器,它包括带有中心出气孔和外圈出气孔的分火盘,在分火盘的下表面开设有与中心出气孔和外圈出气孔相通的混气管,该混气管的一端开口,所述分火盘的下方安装有支撑架,支撑架上设有与燃气管道相接的进气嘴以及与混气管相对应的燃气喷头,燃气能喷入混气管,所述混气管与燃气喷头之间留有进气间隙,支撑架底部设有支脚,使分火器向上突出,进气间隙显露于灶面上方。但由于其,由于进气间隙显露于灶面上方,使更多的空气能进入混气管,因此燃气在燃烧时不会出现氧气不足的情形,使燃气的充分燃烧,既能避免一氧化碳的产生,还能充分节约能源,但仍然不能有效改善第一引射管长度偏短的局限,以及仍然存在着会使得第一火盖沿周向设置的火孔流出的燃气压力不均,从而导致第一火盖产生的出火圈的火焰不均匀,为了避免产生火焰不均匀的问题,需要对现有的上进风燃烧器作进一步的改进。

技术实现要素:

5.本实用新型所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术现状而提供一种燃气能在点火位置平缓出气并能防止溢液对传火产生影响,以提高点火成功率的用于燃气灶的燃烧器。

6.本实用新型所要解决的第二个技术问题是针对上述现有技术现状而提供一种不改变整体燃烧器的高度的情况下,能提高引射能力的上进风燃烧器。

7.本实用新型所要解决的第三个技术问题是针对上述现有技术现状而提供一种使得火孔流出的燃气压力均匀的上进风燃烧器。

8.本实用新型解决上述第一个技术问题所采用的技术方案为:该用于燃气灶的燃烧器,包括有第一混气室以及覆盖在该第一混气室上的第一火盖,其特征在于:在所述的第一混气室内具有相对隔离的隔离室,该隔离室具有分隔壁,所述分隔壁将隔离室分隔成沿径向方向、位于内侧的缓冲室以及位于外侧的点火室,所述分隔壁具有连通所述缓冲室和点火室的流通口,并且所述缓冲室至少在其中一个壁上开有与所述的第一混气室相流体连通的第一进气孔,所述的第一火盖周壁在对应该缓冲室的位置开设有与该缓冲室相流体连通的出气孔,而所述第一火盖的周壁在对应该点火室的位置开设有与该点火室相流体连通的点火孔。

9.为了避免出现缓冲室内的燃气流不到点火室中,优选地,所述点火室同样至少在其中一个壁上开有与所述的第一混气室相流体连通的第二进气孔。通过第二进气孔能将第一混气室中的燃气和一次空气构成的混合气流入点火室中,提高了点火室对应的点火孔的点火成功率。

10.进一步地,所述分隔壁的流通口与所述缓冲室的出气孔错开设置。分隔壁的流通口与缓冲室的出气孔错开设置,避免火焰燃烧进点火室内的速度过快,导致点火失败;而两者最近点距离不大于5mm,则避免火焰燃烧阻力过大,没传进点火室就已经熄灭。

11.为了保障进入缓冲室的燃气速度不会太快,同时也保证点火室中的燃气稳流,优选地,所述缓冲室的各个第一进气孔相错开设置,对应地,所述点火室的各个第二进气孔也相错开设置。

12.缓冲室:主要作用是缓冲出气速度,继续足够的燃气,将内火火焰引燃到点火室内;

13.点火室:点火时,火焰从点火室的点火孔传火到外环,正常状态下稳定燃烧时,火焰在点火室内燃烧,可以防止溢液对传火的影响,当外环意外熄火时,点火室内火焰依然稳定燃烧,此时腔体内压力瞬间变化,火焰被冲出点火孔,再进行点火,增加点火成功率。

14.另外,本隔离室的缓冲室和点火室之间具有如下要求:

15.①

缓冲室的第一进气孔需大于点火室的第二进气孔;

16.②

缓冲室的空间需大于点火室的空间;

17.缓冲室的腔体比点火室大,点火时,燃气以一定速度充满缓冲室,形成一定压力,缓冲腔体大,可以对高速气体形成一个缓冲作用,减小燃气速度,使其从火盖周壁的出气口稳定喷出,将内环火焰引过来,可防止离焰而产生引火失败,同时由于缓冲室的燃气速度降低,有利于将火焰引入至点火室内,其中点火室内的点火火焰是从缓冲室中引入的原因在于:刚点火时,进入缓冲室中燃气和一次空气使得缓冲室内的腔体压力速度增大,燃气和一次空气还从火盖周壁的出气口稳定喷出,从而将内环火焰引进缓冲室中形成爆燃,进而将火焰引入至点火室内,最终实现点火,而随着火盖的稳定燃烧,进入缓冲室中的燃气浓度越来越高,从而缓冲室内不具备形成有火焰的条件,但点火室中在与缓冲室同等的条件下,其腔内的燃气浓度相对较低,从而具备形成火焰的条件,从而当外环意外熄火时,点火室内火

焰依然稳定燃烧,此时腔体内压力瞬间变化,火焰被冲出点火孔,再进行点火,增加点火成功率。

18.为解决第二个技术问题,优选地,所述第一混气室包括有同心间隔设置的内圈壁面和外圈壁面、连接内圈壁面和外圈壁面的底壁以及覆盖在所述内圈壁面和外圈壁面上方的第一火盖;而所述第一混气室还连接有第一引射管,该第一引射管的出气口与所述的第一混气室相连通,所述第一混气室的底壁对应所述第一引射管的出气口具有呈横置的“l”形的缺口。第一混气室的底壁对应第一引射管的出气口具有呈横置的“l”形的缺口,为此,当燃气和一次空气从第一引射管引射出来之后,流经各自的“l”形的缺口再进入第一混气室中,由于“l”形的缺口的周向部出气口长而窄,出气速度较大,且有足够长的相互作用距离,使得燃气和一次空气速度降低,混合更加充分,火焰更加稳定;而“l”形的缺口的径向部上的出气口宽而短,形成出气量相对大,厚度大的气墙,阻止了能引起火焰不均匀甚至离焰的现象产生,从而实现在不改变整体燃烧器的高度的情况下,能提高引射能力的上进风燃烧器。

19.为了能够使得燃气和一次空气混合得更加均匀,优选地,所述呈横置的“l”形的缺口包括有沿着所述第一混气室之外圈壁面周向延伸的周向部以及与该周向部相连并朝所述第一混气室径向方向向内延伸的径向部。当燃气和一次空气从第一引射管引射出来之后,流经各自的周向部再进入径向部,由于周向部出气口长而窄,出气速度较大,且有足够长的相互作用距离,使得燃气和一次空气速度降低,混合更加充分,火焰更加稳定;而径向部上的出气口宽而短,形成出气量相对大,厚度大的气墙,阻止了能引起火焰不均匀甚至离焰的现象产生。

20.为解决第三个技术问题,优选地,沿着所述第一引射管的气流方向,所述缺口的周向部的长度大于径向部的长度,从而构成一次空气和燃气形成的混合气的加速段,所述缺口的周向部的宽度小于径向部的宽度,从而构成一次空气和燃气形成的混合气的缓冲段。其中加速段能够使得一次空气和燃气的引射速度更快,提高引射能力,而缓冲段则可以使得经过加速段混合的一次空气和燃气更均匀地、速度更缓慢地进入第一混气室中。进而使得火孔流出的燃气压力均匀的上进风燃烧器。

21.进一步地,所述缺口之周向部的宽度为4mm~8mm,所述缺口之径向部的宽度为2.5mm~6mm。

22.进一步地,所述第一混气室对应所述缺口之下具有缓冲腔,所述第一引射管的出气口经该缓冲腔与所述第一混气室相流体连通。第一引射管与第一混气室一体连接并且第一混气室具有缓冲腔,该缓冲腔有效地增加了第一引射管的长度,同时缓冲腔的设置能使得第一引射管的出气口引射出的一次空气/燃气混合物具有一个缓冲空间,经缓冲腔均匀后的一次空气进行燃气与一次空气的混合进入第一混气室,避免燃气与一次空气由不同方向的汇合而相互撞击,进一步提高了一次空气与燃气混合的均匀度、提高一次空气吸入率的同时,还能有效减少动能损失,使其扩散均匀,从而对由第一混气室供给第一火盖的出火区域能保持稳定和均匀火焰,从而使得上进风燃烧器的火焰短、均匀而有力,不会出现黄焰、回火等缺陷,最后,本实用新型的第一混气室、第一火盖均为易于拆卸安装结构,方便用户清洁。

23.为了能够使得经过缓冲腔缓冲的一次空气和燃气更快地进入第一混气室中,优选

地,所述缓冲腔包括有自下而上逐渐朝向所述缺口之径向部的倾斜段。同时该倾斜段还具有如下作用:当第一引射管引射出的燃气和一次空气经“l”形的缺口流出时,先经过倾斜段撞击后发生折返,使得燃气和一次空气的静压转换成动压,再从出气面积相对较小的“l”形缺口中出气,由于“l”形的缺口的周向部出气口长而窄,出气速度较大,且有足够长的相互作用距离,使得燃气和一次空气速度降低,混合更加充分,火焰更加稳定;而径向部上的出气口宽而短,形成出气量相对大,厚度大的气墙,阻止了能引起火焰不均匀甚至离焰的现象产生,为此能够在经倾斜段撞击后发生的能量损失的情况下,还能使得燃气和一次空气混合更加充分,流速更加均匀,即燃烧更充分、火焰更均匀。

24.为了避免使得第一火盖沿周向设置的火孔流出的燃气压力不均,从而导致第一火盖产生的出火圈的火焰不均匀,优选地,所述第一混气室的底壁对应所述横置的“l”形的缺口具有用于均匀一次空气和燃气形成的混合气的匀流室。通过匀流室的设置能够使得流入第一混气室的燃气和一次空气能够均匀地分散至第一火盖的火孔处。

25.为了能够使得一次空气和燃气在匀流室内停留的时间更长,混合得更加均匀,优选地,所述匀流室包括有设置在所述底壁上并与所述内圈壁面和外圈壁面相抵的第一壁部和第二壁部,所述第一壁部上开设有至少两个第一匀流孔,对应地,所述第二壁部上也开设有至少两个第二匀流孔,各个第一匀流孔和第二匀流孔交错设置。

26.为了增加一次空气和燃气在匀流室内撞击的强度,优选地,所述匀流室还包括有设置在所述第一火盖上并分别与所述第一壁部和第二壁部相抵的第三壁部和第四壁部。由于第三壁部和第四壁部为封闭壁部,则能增强一次空气和燃气撞击其上的强度。

27.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:提供一种用于燃气灶的燃烧器,其中在第一混气室内具有相对隔离的隔离室,并且该隔离室具有分隔壁,分隔壁将隔离室分隔成沿径向方向、位于内侧的缓冲室以及位于外侧的点火室,缓冲室能缓冲出气速度,继续燃烧时具有足够的燃气,以将内火火焰引燃到点火室内,而点火室在点火时,火焰从点火室的点火孔传火到外环,正常状态下稳定燃烧时,火焰在点火室内燃烧,可以防止溢液对传火的影响,当外环意外熄火时,点火室内火焰依然稳定燃烧,此时腔体内压力瞬间变化,火焰被冲出点火孔,再进行点火,增加点火成功率。

附图说明

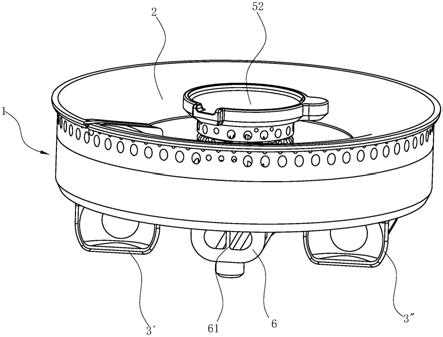

28.图1为本实用新型实施例1中上进风燃烧器的结构示意图;

29.图2为图1底部的结构示意图;

30.图3为图1的分解结构示意图;

31.图4为图1略去第一火盖的结构示意图;

32.图5为图4的局部剖视图;

33.图6为本实用新型实施例1中第一火盖的结构示意图;

34.图7为图1的局部剖视图;

35.图8为本实用新型实施例1中第二火盖的结构示意图;

36.图9为图8的剖视图;

37.图10为本实用新型实施例2中燃烧器一个角度的结构示意图;

38.图11为图10另一个角度的结构示意图;

39.图12为图11中略去第一火盖的结构示意图;

40.图13为图11的剖视图。

具体实施方式

41.以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

42.实施例1

43.如图1~9所示,为本实用新型的最佳实施例。本实施例的上进风燃烧器包括有安装座,设置在安装座上的第一混气室1,该第一混气室1用于混合燃气和一次空气,其中第一混气室1包括有同心间隔设置的内圈壁面11和外圈壁面12、连接内圈壁面11和外圈壁面12的底壁13以及覆盖在内圈壁面11和外圈壁面12上方的第一火盖2;而安装座与第一混气室1之间的间隙中还形成有一次空气进气间隙,还包括有:位于一次空气进气间隙中的第一引射管,该第一引射管的出气口30与第一混气室1相连通,第一混气室1的底壁13对应第一引射管的出气口30具有呈横置的“l”形的缺口131。该上进风燃烧器,其第一混气室1的底壁13对应第一引射管的出气口30具有呈横置的“l”形的缺口131,为此,当燃气和一次空气从第一引射管引射出来之后,流经各自的“l”形的缺口131再进入第一混气室1中,由于“l”形的缺口131的周向部131a出气口长而窄,出气速度较大,且有足够长的相互作用距离,使得燃气和一次空气速度降低,混合更加充分,火焰更加稳定;而“l”形的缺口131的径向部131b上的出气口宽而短,形成出气量相对大,厚度大的气墙,阻止了能引起火焰不均匀甚至离焰的现象产生,从而实现在不改变整体燃烧器的高度的情况下,能提高引射能力的上进风燃烧器。

44.具体地,为了能够使得燃气和一次空气混合得更加均匀,优选地,呈横置的“l”形的缺口131包括有沿着第一混气室1之外圈壁面12周向延伸的周向部131a以及与该周向部131a相连并朝第一混气室1径向方向向内延伸的径向部131b,当燃气和一次空气从第一引射管引射出来之后,流经各自的周向部131a再进入径向部131b,由于周向部131a出气口长而窄,出气速度较大,且有足够长的相互作用距离,使得燃气和一次空气速度降低,混合更加充分,火焰更加稳定;而径向部131b上的出气口宽而短,形成出气量相对大,厚度大的气墙,阻止了能引起火焰不均匀甚至离焰的现象产生。沿着第一引射管的气流方向,缺口131的周向部131a的长度大于径向部131b的长度,从而构成一次空气和燃气形成的混合气的加速段,缺口131的周向部131a的宽度小于径向部131b的宽度,从而构成一次空气和燃气形成的混合气的缓冲段,其中加速段能够使得一次空气和燃气的引射速度更快,提高引射能力,而缓冲段则可以使得经过加速段混合的一次空气和燃气更均匀地、速度更缓慢地进入第一混气室1中。本实施例的缺口131之周向部131a的宽度为6mm,缺口131之径向部131b的宽度为4mm,另外,第一混气室1对应缺口131之下具有缓冲腔10,第一引射管的出气口30经该缓冲腔10与第一混气室1相流体连通,其中第一引射管与第一混气室1一体连接并且第一混气室1具有缓冲腔10,该缓冲腔10有效地增加了第一引射管的长度,同时缓冲腔10的设置能使得第一引射管的出气口30引射出的一次空气/燃气混合物具有一个缓冲空间,经缓冲腔10均匀后的一次空气进行燃气与一次空气的混合进入第一混气室1,避免燃气与一次空气由不同方向的汇合而相互撞击,进一步提高了一次空气与燃气混合的均匀度、提高一次空气吸入率的同时,还能有效减少动能损失,使其扩散均匀,从而对由第一混气室1供给第一火

盖2的出火区域能保持稳定和均匀火焰,从而使得上进风燃烧器的火焰短、均匀而有力,不会出现黄焰、回火等缺陷,最后,本实用新型的第一混气室1、第一火盖2均为易于拆卸安装结构,方便用户清洁。而为了能够使得经过缓冲腔10缓冲的一次空气和燃气更快地进入第一混气室1中,优选地,缓冲腔10包括有自下而上逐渐朝向缺口131之径向部131b的倾斜段101。而为了避免使得第一火盖2沿周向设置的火孔流出的燃气压力不均,从而导致第一火盖2产生的出火圈的火焰不均匀,优选地,第一混气室1的底壁13对应横置的“l”形的缺口131具有用于均匀一次空气和燃气形成的混合气的匀流室4。通过匀流室4的设置能够使得流入第一混气室1的燃气和一次空气能够均匀地分散至第一火盖2的火孔处。本实施例的匀流室4包括有设置在底壁13上并与内圈壁面11和外圈壁面12相抵的第一壁部41和第二壁部42,第一壁部41上开设有至少两个第一匀流孔411,对应地,第二壁部42上也开设有至少两个第二匀流孔421,各个第一匀流孔411和第二匀流孔421交错设置,这样能够使得一次空气和燃气在匀流室4内停留的时间更长,混合得更加均匀。而为了增加一次空气和燃气在匀流室4内撞击的强度,匀流室4还包括有设置在第一火盖2上并分别与第一壁部41和第二壁部42相抵的第三壁部43和第四壁部44,其中匀流室4的第一壁部41、第二壁部42、第三壁部43和第四壁部44与第一火盖2对应的顶壁共同围成一个相对第一混气室1隔离的空间,该空间能使得离第一引射管出气口30较远而使得燃气和一次空气的动能损失,从而造成此部分的燃气会剧烈波动,导致部分火孔出气量急剧加大,致使这部分火孔火焰拉长,燃烧不稳定,甚至出现黄焰。而栅格式的匀流室4,可使得燃气在通过匀流室4后,气体流速迅速降低,减小两股燃气碰撞时的动能损失,避免了燃气速度的大幅变化,使得该处的火焰燃烧充分且稳定。

45.另外,为了进一步地提高上进风燃烧器的引射能力,除了上述增加的“l”形的缺口131的方式,还可以通过增加引射管入气口端中喷射器的数量来实现,其中第一混气室1的内圈壁面11向中央延伸有连接板110,第一混气室1的内围还设置有第二混气室5,第二混气室5包括有设置在连接板110中央的环状周壁51以及盖设在该环状周壁51上的第二火盖52,并且在一次空气进气间隙中还设置有第二引射管6,第二引射管6的出气口端与第二混气室5相连通,而第二引射管6的入气口端对应设置有至少两个喷射器,第二引射管6的入气口端对应设有至少两个喷射器,可以使得第二引射管6的引射能力加强。而为了避免喷射器之间的相互影响,第二引射管6的入气口端还包括有至少一个分隔件61,各个分隔件61至少局部插设在第二引射管6的入气口端内,位于该分隔件61两侧的引射管腔体分别与对应的两个喷射器相对,各个分隔件61至少局部插设在第二引射管6的入气口端内,可避免引射初期气流股之间的相互干扰,增加一次空气补给量,促进进入引射管腔体内腔的气流股与空气间的相互混合,使得燃气和空气混合得更充分。而第二混气室5上的第二火盖52包括有火盖本体,火盖本体的环形周壁520沿周向间隔地设有上下两排的第一主火孔521和第二主火孔522,环形周壁于第一主火孔521和第二主火孔522之间、周向地开设有凹槽523,在环形周壁520上还开设有与凹槽523相交的稳焰孔524,该稳焰孔524贯通凹槽523并连通第一主火孔521和/或第二主火孔522。在第二火盖52的环形周壁上设置双排主火孔即第一主火孔521和第二主火孔522,并且在两排主火孔之间设置有由凹槽523和凹槽523构成的稳压部,在稳焰住第一主火孔521和第二主火孔522的同时,还能显著提高燃气灶的燃烧效率。但为了防止第一主火孔521由于气流过快而造成的离焰,优选地,稳焰孔524只与第一主火孔521相连通

而不跟第二主火孔522连通,并且稳焰孔524与第二主火孔522依次交错布置,由于稳焰孔524只与第一主火孔521相连通而不跟第二主火孔522连通,一方面能分流从第一主火孔521流出的燃气,使得第一主火孔521的燃气流出速度减缓、使其燃烧稳定,不易离焰;另一方面稳焰孔524在第一主火孔521的下方于凹槽523内会连成一圈的火焰环,进而对下排的第二主火孔522起到稳焰作用,使得第二主火孔522的稳焰效果好,为了更好地拉住第二主火孔522,起到较好的稳焰效果,所述稳焰孔524与所述第二主火孔522依次交错布置。另外火盖本体的环形周壁对应第二主火孔522的部分沿周向间隔设有凸出部525,第二主火孔对应地设于各凸出部525上及相邻两个凸出部525之间。凸出部525的设计能够防止溢液横向流动的同时,进而还能保证位于相邻两个凸出部525之间的第二主火孔522的二次空气补足。

46.最后,本实施例还提供一种应用有如上述的上进风燃烧器的灶具,安装座是灶具面板的局部或者是位于第一混气室1之下的盛液盘。

47.综上述,本上进风燃烧器的第一引射管具有对称设置的第一外引射管3

′

和第二外引射管3",并且第一外引射管3

′

和第二外引射管3"均与第一混气室1一体设置,而第一混气室1对应第一外引射管3

′

和第二外引射管3"的出气口30之间具有分隔壁,对应分隔壁的两侧对应上述缓冲腔中的倾斜段101,这样当第一外引射管和第二外引射管引射出的一次空气和燃气构成的混合气经过缓冲腔10缓冲后能混合得更均匀,同时再撞击至倾斜段101时,第一外引射管和第二外引射管的混合气处于对冲形式,对冲后各自折回,使得燃气和一次空气的静压转换成动压,再从出气面积相对较小的“l”形缺口131中出气,由于“l”形的缺口131的周向部131a出气口长而窄,出气速度较大,且有足够长的相互作用距离,使得燃气和一次空气速度降低,混合更加充分,火焰更加稳定;而径向部131b上的出气口宽而短,形成出气量相对大,厚度大的气墙,阻止了能引起火焰不均匀甚至离焰的现象产生,为此能够在经倾斜段101撞击后发生的能量损失的情况下,还能使得燃气和一次空气混合更加充分,流速更加均匀,即燃烧更充分、火焰更均匀;而位于第一外引射管3

′

和第二外引射管3"之间的第二引射管6则是通过增加喷射器以及在第二引射管6的入气口端增加分隔件61的方式,实现引射能力的提高。

48.实施例2

49.与实施例1的结构基本相同,唯一的区别在于:第一混气室1内的匀流室4所设的位置被隔离室7取代,如图10~13所示,其中,本实施例的用于燃气灶的燃烧器的第一混气室1内具有相对隔离的隔离室7,该隔离室7具有分隔壁71,分隔壁71将隔离室7分隔成沿径向方向、位于内侧的缓冲室72以及位于外侧的点火室73,分隔壁71具有连通缓冲室72和点火室73的流通口711,并且缓冲室72至少在其中一个壁上开有与第一混气室1相流体连通的第一进气孔721,第一火盖周壁在对应该缓冲室72的位置开设有与该缓冲室72相流体连通的出气孔200,而第一火盖的周壁在对应该点火室73的位置开设有与该点火室73相流体连通的点火孔201。为了避免出现缓冲室72内的燃气流不到点火室73中,点火室73同样至少在其中一个壁上开有与第一混气室1相流体连通的第二进气孔731,通过第二进气孔731能将第一混气室1中的燃气和一次空气构成的混合气流入点火室73中,提高了点火室73对应的点火孔201的点火成功率。另外,分隔壁71的流通口711与缓冲室72的出气孔200错开设置,这样分隔壁71的流通口711与缓冲室72的出气孔200错开设置,能避免火焰燃烧进点火室73内的速度过快,导致点火失败;而两者最近点距离不大于5mm,则避免火焰燃烧阻力过大,没传进

点火室73就已经熄灭。为了保障进入缓冲室72的燃气速度不会太快,同时也保证点火室73中的燃气稳流,缓冲室72的各个第一进气孔721相错开设置,对应地,点火室73的各个第二进气孔731也相错开设置。其中缓冲室72的主要作用是缓冲出气速度,继续足够的燃气,将内火火焰引燃到点火室73内,而点火室73在点火时,火焰从点火室73的点火孔201传火到外环,正常状态下稳定燃烧时,火焰在点火室73内燃烧,可以防止溢液对传火的影响,当外环意外熄火时,点火室73内火焰依然稳定燃烧,此时腔体内压力瞬间变化,火焰被冲出点火孔201,再进行点火,增加点火成功率。另外,本隔离室7的缓冲室72和点火室73之间具有如下要求:

①

缓冲室72的第一进气孔721需大于点火室73的第二进气孔731;

②

缓冲室72的空间需大于点火室73的空间;缓冲室72的腔体比点火室73大,点火时,燃气以一定速度充满缓冲室72,形成一定压力,缓冲腔体大,可以对高速气体形成一个缓冲作用,减小燃气速度,使其从火盖周壁的出气口稳定喷出,将内环火焰引过来,可防止离焰而产生引火失败,同时由于缓冲室72的燃气速度降低,有利于将火焰引入至点火室73内,其中点火室73内的点火火焰是从缓冲室72中引入的原因在于:刚点火时,进入缓冲室72中燃气和一次空气使得缓冲室72内的腔体压力速度增大,燃气和一次空气还从第一火盖20周壁的出气口200稳定喷出,从而将内环火焰引进缓冲室72中形成爆燃,进而将火焰引入至点火室73内,最终实现点火,而随着第一火盖20的稳定燃烧,进入缓冲室72中的燃气浓度越来越高,从而缓冲室72内不具备形成有火焰的条件,但点火室73中在与缓冲室72同等的条件下,其腔内的燃气浓度相对较低,从而具备形成火焰的条件,从而当外环意外熄火时,点火室73内火焰依然稳定燃烧,此时腔体内压力瞬间变化,火焰被冲出点火孔201,再进行点火,增加点火成功率。

50.实施例3

51.与实施例1的结构基本相同,唯一的区别在于:第一混气室内还具有如实施例2中的隔离室7。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1