一种建筑智能化新风系统的制作方法

1.本实用新型涉及建筑智能化技术领域,特别是涉及一种建筑智能化新风系统。

背景技术:

2.如今,随着我国经济的发展,各种楼宇建筑拔地而起,为了达到更高的生活质量,将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理,对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合,所获得的投资合理,适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。

3.在智能化建筑中往往都会有一套楼宇自控系统,其中包括新风系统,由于我国工业化进程的加快以及汽车尾气排放的增加,空气质量不断下降,对人类的健康造成损害和威胁,从而就需要新风系统进行空气的净化。

4.现如今的建筑智能化新风系统,虽然具备净化空气的效果,但是在夏天或者冬天,不能使输入建筑内的空气制冷或者加热,导致实用性一般,达不到使用者的需求。

技术实现要素:

5.本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种建筑智能化新风系统,解决了现如今的建筑智能化新风系统,虽然具备净化空气的效果,但是在夏天或者冬天,不能使输入建筑内的空气制冷或者加热的问题。

6.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种建筑智能化新风系统,包括机箱、吸气风机以及过滤箱,所述吸气风机固定安装在机箱上端,所述机箱内部中间设有中内腔,所述过滤箱布置在中内腔中,所述吸气风机上端相接有与其相通的进气管,所述机箱下方固定有排气管,所述机箱内部且位于中内腔左右两侧分别设置有制冷腔和加热腔,所述机箱内部且位于中内腔下方设有下内腔,所述排气管上端固定有与其相通的集气箱,所述集气箱上端延伸至下内腔内部与机箱固定,所述过滤箱下端固定有与其相通的三通管,所述三通管右端固定有电磁阀一,所述电磁阀一右端贯穿至加热腔内部相接有螺旋管一,所述螺旋管一外壁缠绕有电热丝,所述螺旋管一末端相接有传输管一,所述传输管一末端贯穿至下内腔内部,所述传输管一末端安装有电磁阀三,所述电磁阀三左端固定有连接管一,所述连接管一末端与集气箱右端相接;

7.所述制冷腔内部布置有不锈钢箱,所述不锈钢箱左端安装有半导体制冷片,所述三通管左端固定有电磁阀二,所述电磁阀二左侧贯穿至不锈钢箱内部相接有螺旋管二,所述螺旋管二末端相接有传输管二,所述传输管二末端贯穿至下内腔内部,所述传输管二末端固定有电磁阀四,所述电磁阀四右端相接有连接管二,所述连接管二末端与集气箱左端固定。

8.具体的,所述吸气风机下端相接有与其相通的出气管,所述出气管下端贯穿至中内腔内部,所述出气管下端与过滤箱上端相接且相通,所述过滤箱内部从上到下依次设有

滤网、生物纳膜层和活性炭层。

9.具体的,所述三通管与电磁阀一相通,所述电磁阀一与螺旋管一相通,所述螺旋管一与传输管一相通,所述传输管一与电磁阀三相通,所述电磁阀三与连接管一相通,所述连接管一与集气箱相通。

10.具体的,所述三通管与电磁阀二相通,所述电磁阀二与螺旋管二相通,所述螺旋管二与传输管二相通,所述传输管二与电磁阀四相通,所述电磁阀四与连接管二相通,所述连接管二与集气箱相通。

11.具体的,所述半导体制冷片左端安装有散热翅,所述机箱左端上侧安装有散热风机,所述散热风机右端贯穿至制冷腔内部与制冷腔相通。

12.具体的,所述散热风机与散热翅位于同一水平线上。

13.与现有技术相比,本实用新型实现的有益效果:该建筑智能化新风系统,通过同时启动电磁阀一和电磁阀三,关闭电磁阀二和电磁阀四,使得空气沿着螺旋管一传输被加热,这样加热后的空气从排气管排出,实现加热空气的效果;通过同时启动电磁阀二和电磁阀四,关闭电磁阀一和电磁阀三,使得空气沿着螺旋管二传输被制冷,这样制冷后的空气从排气管排出,实现制冷空气的效果,从而制冷加热均可,实用性较好。

附图说明

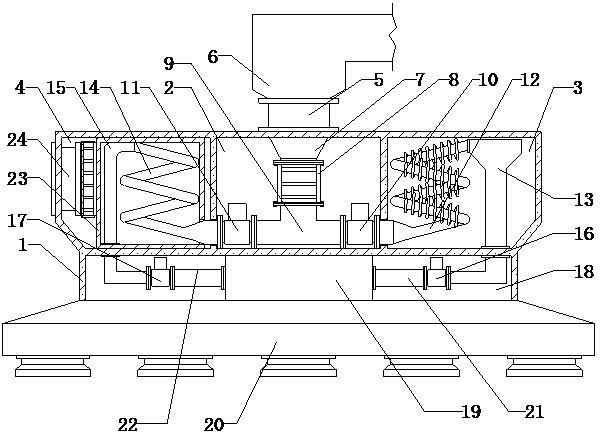

14.图1为本实用新型整体示意图;

15.图2为本实用新型螺旋管一示意图;

16.图3为本实用新型螺旋管二示意图。

17.图中:1

‑

机箱、2

‑

中内腔、3

‑

加热腔、4

‑

制冷腔、5

‑

吸气风机、6

‑

进气管、7

‑

出气管、8

‑

过滤箱、9

‑

三通管、10

‑

电磁阀一、11

‑

电磁阀二、12

‑

螺旋管一、13

‑

传输管一、14

‑

螺旋管二、15

‑

传输管二、16

‑

电磁阀三、17

‑

电磁阀四、18

‑

下内腔、19

‑

集气箱、20

‑

排气管、21

‑

连接管一、22

‑

连接管二、23

‑

不锈钢箱、24

‑

散热风机、25

‑

电热丝、26

‑

半导体制冷片、27

‑

散热翅。

具体实施方式

18.以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

19.如图1至图3所示,一种建筑智能化新风系统,包括机箱1、吸气风机5以及过滤箱8,所述吸气风机5固定安装在机箱1上端,所述机箱1内部中间设有中内腔2,所述过滤箱8布置在中内腔2中,所述吸气风机5上端相接有与其相通的进气管6,所述机箱1下方固定有排气管20,所述机箱1内部且位于中内腔2左右两侧分别设置有制冷腔4和加热腔3,所述机箱1内部且位于中内腔2下方设有下内腔18,所述排气管20上端固定有与其相通的集气箱19,所述集气箱19上端延伸至下内腔18内部与机箱1固定,所述过滤箱8下端固定有与其相通的三通管9,所述三通管9右端固定有电磁阀一10,所述电磁阀一10右端贯穿至加热腔3内部相接有螺旋管一12,所述螺旋管一12外壁缠绕有电热丝25,所述螺旋管一12末端相接有传输管一13,所述传输管一13末端贯穿至下内腔18内部,所述传输管一13末端安装有电磁阀三16,所述电磁阀三16左端固定有连接管一21,所述连接管一21末端与集气箱19右端相接,所述三通管9与电磁阀一10相通,所述电磁阀一10与螺旋管一12相通,所述螺旋管一12与传输管一

13相通,所述传输管一13与电磁阀三16相通,所述电磁阀三16与连接管一21相通,所述连接管一21与集气箱19相通,通过同时启动电磁阀一10和电磁阀三16,这样吸气风机5通过进气管6吸入的空气进行过滤后,会沿着过滤箱8从三通管9排入电磁阀一10,之后再沿着电磁阀一10输入螺旋管一12,使得空气沿着螺旋管一12传输时被加热,加热后的空气沿着传输管一13、电磁阀三16以及连接管一21排入集气箱19,最后加热后的空气在集气箱19内从排气管20排出,实现加热空气的效果;

20.所述制冷腔4内部布置有不锈钢箱23,所述不锈钢箱23左端安装有半导体制冷片26,所述三通管9左端固定有电磁阀二11,所述电磁阀二11左侧贯穿至不锈钢箱23内部相接有螺旋管二14,所述螺旋管二14末端相接有传输管二15,所述传输管二15末端贯穿至下内腔18内部,所述传输管二15末端固定有电磁阀四17,所述电磁阀四17右端相接有连接管二22,所述连接管二22末端与集气箱19左端固定,所述三通管9与电磁阀二11相通,所述电磁阀二11与螺旋管二14相通,所述螺旋管二14与传输管二15相通,所述传输管二15与电磁阀四17相通,所述电磁阀四17与连接管二22相通,所述连接管二22与集气箱19相通,通过同时启动电磁阀二11和电磁阀四17,关闭电磁阀一10和电磁阀三16,这样吸气风机5通过进气管6吸入的空气进行过滤后,会沿着过滤箱8从三通管9排入螺旋管二14,由于不锈钢箱23内的空气通过半导体制冷片26通电制冷,使得空气沿着不锈钢箱23内的螺旋管二14传输时被制冷,这样制冷后的空气沿着传输管二15、电磁阀四17以及连接管二22排入集气箱19,最后制冷后的空气在集气箱19内从排气管20排出,实现制冷空气的效果,从而制冷加热均可,实用性较好。

21.所述吸气风机5下端相接有与其相通的出气管7,所述出气管7下端贯穿至中内腔2内部,所述出气管7下端与过滤箱8上端相接且相通,所述过滤箱8内部从上到下依次设有滤网、生物纳膜层和活性炭层,吸气风机5吸入的空气会沿着出气管7输入过滤箱8内部,通过滤网、生物纳膜层和活性炭层,使得进行净化输入空气。

22.所述半导体制冷片26左端安装有散热翅27,所述机箱1左端上侧安装有散热风机24,所述散热风机24右端贯穿至制冷腔4内部与制冷腔4相通,所述散热风机24与散热翅27位于同一水平线上,通过散热风机24和散热翅27配合,可以起到半导体制冷片26的散热作用。

23.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1