一体式环境调控方法与流程

一体式环境调控方法

1.本申请为申请号202011099482.2、申请日2020年10月14日、发明名称“一体式环境调控装置和环境调控方法”的分案申请。

技术领域

2.本发明属于变电通风方法技术领域,具体涉及为一体式环境调控方法。

背景技术:

3.随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,配套的环境设备也日益增多,智能配电房已成为一种趋势。配电房的设备必须时时刻刻为为用户提供正常的用电环境。一旦设备出现故障,就会影响用户用电,对企、事业单位、家庭的正常工作和生活构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬设备,造成严重后果。

4.目前电力配电网络愈来愈庞大,为数众多的配电房管理给电力维护部门的压力与日俱增。由于大多数的配电机房都无人值守,只有在发生电力故障后客户通过客户中心通知运维部门处理。存在反应迟缓,现场情况不明处理效率低的问题。

5.当前对于电力、水利、铁路、化工、石化行业等等的电力配电房来说,大致存在如下几个常见环境现状:1、常年湿度大——增加“凝露”与“局放”概率;尤其春夏、夏秋交替之际,非常容易出现“返潮”气候特征,即出现“凝露现象”;凝露对电气设备危害非常大:(1)在端子箱机构箱内二次接线端子排上形成的露水对端子排上的金属导电部位造成腐蚀,腐蚀较重或混入灰尘等其它杂质后易造成交直流短路接地,直流接地对变电站二次系统的稳定运行造成了极大的危害,实际运行经验表明直流接地多是有水附着在带电部位上造成,而更严重的是露水甚至造成端子排上两根二次线之间的短接,如果恰好是开关跳闸回路则会立即引起开关误动作,造成停电事故。(2)在开关或刀闸操作机构上形成的露水会腐蚀机构内的金属部件,影响机构的使用寿命,甚至因锈蚀而造成机构卡涩,导致开关或刀闸在分合时机构不能运行到位,如果因此使得开关动静触头慢分慢合,则会酿成极大的电力事故,尤其是开关久未操作时锈蚀现象会更加严重。(3)高压室一般更注重通风,所以室内温湿度受室外环境影响较大,室内高压开关柜内也易产生凝露,而柜内绝缘瓷瓶多没考虑防水性,在其上有露水的话会降低其绝缘性,甚至可能导致爬电或闪络现象,严重影响设备正常运行,尤其是有的设备处于停运状态,其内部温度更低,更易在其表面形成凝露,此时一旦送电则极易发生事故。

6.2、室内温湿度高;电气设备在使用过程中容易受到湿度的危害,如在高湿度环境下使用时间过长,控制设备的电子元器件将导致故障发生。

7.3、室内大面积积灰情况严重;

粉尘的产生不仅污染环境,损害人们的身体健康,而且对电气设备的安全运行也带来很大危害。(1)粉尘在电气设备的周围凝集沉降,从而减少了电气距离,破坏了电气设备的绝缘强度、在线路过电压或电气操作过程中极易造成电气击穿短路事故。

8.(2) 造成电气开关接触不良,粉尘堆集存于电气开关的触头之间、电磁铁芯之间都会造成电气开关接触不良故障,尤其是在继电气一接触器控制电路中影响最大。电气控制系统动作不稳定,时好时坏,从而引起的单相运行触头粘连等现象时常造成设备事故的发生。4、室内有毒气体积聚;影响运行和维护人员的身心健康。

9.以上存在的一些情况,都给设备的正常运行,带来一定安全隐患。

技术实现要素:

10.本发明的目的在于克服上述提到的缺陷和不足,而提供一体式环境调控装置。

11.为了解决上述技术问题,采用如下技术方案。

12.一体式环境调控方法,采用一体式环境调控装置,其包括安设于配电房内的一体设置的机体(100);所述机体(100)分隔出散热腔体(110)和室内腔体(120);所述散热腔体(110)设置有散热通路;所述散热腔体(110)开设有散热新风口(111)和散热出风口(117);所述散热新风口(111)为散热通路的入风口,连通有配电房外部的新风;所述散热出风口(117)为散热通路的出风口并连通于配电房外部;所述散热通路包括均安装于散热腔体(110)的散热风机(114)和冷凝器(115);所述冷凝器(115)出风口连通有散热出风口(117);配电房外部的新风,经过散热新风口(111)进入散热腔体(110),在散热风机(114)的带动下通过冷凝器(115)并吸收热量变成热风后,从散热出风口(117)外排至配电房外部,形成散热通路;所述室内腔体(120)设置有新风通路、室内回风通路;所述室内腔体(120)开设有新风进风口(121)、回风进风口(131)和出风口(128);所述新风进风口(121)为新风通路的入风端,连通有配电房外部的新风;所述回风进风口(131)为室内回风通路的入风端并连通于配电房内部;所述出风口(128)为新风通路、室内回风通路的出风端并连通于配电房内部;所述室内腔体(120)安装有送风机(125)、蒸发器(127);所述蒸发器(127)出风口连通有出风口(128);配电房外部的新风经过新风进风口(121)进入到室内腔体(120),在送风机(125)的带动下通过蒸发器(127)后从出风口(128)流入配电房内部,形成新风通路;包括以下步骤:步骤1,当(t

室内

‑

t

室外

)≥t

第一设定值

时,且rh

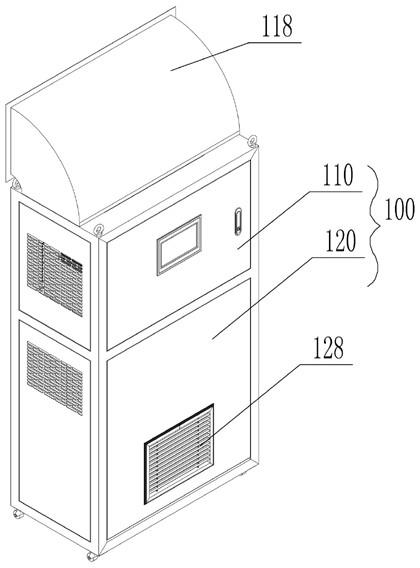

室外

≤rh

第一设定值

时,新风通路开启,配电房外部的新风经过新风通路流入配电房内部;其中,t

室内

是配电房内部的温度,t

室外

是配电房外部的温度,t

第一设定值

是本装置中的第一温度设定值,rh

室外

是配电房外部的湿度,rh

第一设定值

是本装置中的第一湿度设置值;步骤2,当(t

室内

‑

t

室外

)≥t

第一设定值

时,且rh

室外

>rh

第一设定值

时,新风通路开启,配电房外部的新风经过新风通路的除湿后,流入配电房内部;

步骤3,当(t

室内

‑

t

室外

)<t

第一设定值

时,且(t

室内

≥t

第二设定值

或rh

室内

>rh

第二设定值

)时,新风通路关闭,室内回风通路开启,配电房内部的回风经过室内回风通路的降温和/或除湿后,回流至配电房内部;其中,t

第二设定值

是本装置中的第二温度设定值;rh

室内

是配电房内部的湿度,rh

第二设定值

是本装置中的第二湿度设置值。

13.所述散热通路还包括第一过滤网(112)、散热腔(113)、冷凝风道(116)、散热罩(118);所述散热腔体(110)中空形成散热腔(113);所述散热新风口(111)与散热腔(113)相连通;所述第一过滤网(112)安装于散热腔体(110)内壁且位于散热新风口(111)内侧;所述散热风机(114)安装于散热腔体(110)内部,且散热风机(114)的入风口连接散热腔(113),出风口连接冷凝器(115);所述冷凝风道(116)一端连接冷凝器(115),另一端连接散热出风口(117);所述散热出风口(117)开设于散热腔体(110)顶部;所述散热罩(118)固定安装于散热腔体(110)顶部,且散热罩(118)一侧罩住散热出风口(117),另一侧罩住配电房的侧壁开口处;室外新风,从室外通过散热新风口(111)、第一过滤网(112)进入散热腔(113),并在散热风机(114)的作用下,流过冷凝器(115)并带走热量,通过冷凝风道(116)、散热出风口(117)、散热罩(118)后外排,实现对本装置的散热。

14.所述新风通路,包括新风进风口(121)、第二过滤网(122)、电动风阀(123)、室内腔(124)、送风机(125)、消音风道(126)、蒸发器(127)、出风口(128);所述室内腔体(120)中空形成室内腔(124);所述新风进风口(121)连通配电房的侧壁开口处;所述第二过滤网(122)固定安装于室内腔体(120)内壁且位于新风进风口(121)内侧;所述电动风阀(123)、送风机(125)、消音风道(126)、蒸发器(127)均固定安装于室内腔体(120);所述电动风阀(123)一端连接第二过滤网(122),另一端与室内腔(124)相连通;所述送风机(125)进风端连通室内腔(124),出风端连接消音风道(126);所述蒸发器(127)进风端连接消音风道(126),出风端连接出风口(128)。

15.所述室内回风通路,包括回风进风口(131)、第三过滤网(132)、室内腔(124)、送风机(125)、消音风道(126)、蒸发器(127)、出风口(128);所述第三过滤网(132)固定安装于室内腔体(120)内壁且位于回风进风口(131)内侧;所述回风进风口(131)通过第三过滤网(132)与室内腔(124)连通;室内回风,从室内通过回风进风口(131)、第三过滤网(132),进入室内腔(124),并在送风机(125)的作用下,通过消音风道(126)到达蒸发器(127),然后从出风口(128)流至室内。

16.所述散热罩(118)对接有出风罩;所述出风罩位于配电房外部,包括外框架(a1)和百叶窗(a5);所述外框架(a1)为一面开口的封闭罩,外框架(a1)的一面开口处为进风口(a2);所述百叶窗(a5)位于外框架(a1)的侧面;所述百叶窗(a5)设置有等间隙设置的叶片(a6)。

17.所述外框架(a1)内壁贴设有消音棉(a3);所述外框架(a1)底部开设有排水孔(a4)。

18.所述叶片(a6)包括一体设置的下档片(a7)、斜片(a8)、上挡片(a9);所述下档片(a7)设置于斜片(a8)下方,且下档片(a7)末端向内延伸呈l状;所述斜片(a8)倾斜设置;所述上挡片(a9)设置于斜片(a8)上方,且上挡片(a9)顶端向外延伸后再向下延伸,形成一个凹槽;所述斜片(a8)下方固定安装有至少2个横杆(a10);所述横杆(a10)两端固定安装于百

叶窗(a5)的窗架。

19.上述方法,具有以下有益效果:1,当配电房外部的温度低于配电房内部的温度,通过引入外部温度低的新风,来降低配电房的温度,而无需开启蒸发器。这种通过替换空气来达到降低室内温度的方案,大大降低了设备所需的工作功率,具备节能和高效的优点。同时,由于被替换的空气中含有有毒气体以及粉尘,新风的引入,保障了配电房内部的作业环境的空气安全。

20.2,引入新风的湿度较低时,通过替换空气的方式,降低配电房内部的湿度。引入新风的湿度或者内部循环风中的湿度较高时,蒸发器就会开启,降低配电房内部的湿度。因此,本方案,可有效降低配电房的空气湿度,阻止凝露现象的产生。

21.3,将散热腔体和室内腔体一体设置,出厂时就已经将所有部件安装定位。因此,在配电房中放置本设备时,无需再对各个部件进行焊接或者定位,改变了传动内外机分设的安装方式,设备的使用效果无需依赖安装工人的手艺,提升了设备的可靠性。

22.4,出风口位于配电房中下部。由于冷空气的密度较大,沉于室内底部,随着冷空气的增多,逐步将上部的热空气挤压出去,同时,配电房中的设备,通常安装于地面,处于配电房的中下部,因此,本方案,提升了配电房的中下部的制冷效果。而传统的空调制冷,冷空气从上往下吹,使得室内空气均一,室内温度统一升降,制冷速度慢,且制冷效果相对不足。

23.5,出风口位于配电房中下部。由于冷空气的密度较大,沉于室内底部。配电房中底部的温度和湿度相对恒定,变化波动小,非常有利于电气设备的安全长久的工作。

24.6,当外部环境不适宜引入新风时,本设备可以对室内的空气单独进行除湿或者制冷,从而适应不同的环境的需求。

附图说明

25.图1是本发明的第一幅立体结构示意图;图2是图1的内部结构示意图;图3是本发明的后视图;图4是本发明的第二幅立体结构示意图;图5是图4的内部结构示意图;图6是本发明的风道图;图7是本发明的风道结构框图;图8是出风罩的结构示意图;图9是出风罩的剖视图;图10是叶片的结构示意图;图中,机体100、散热腔体110、室内腔体120、散热新风口111、第一过滤网112、散热腔113、散热风机114、冷凝器115、冷凝风道116、散热出风口117、散热罩118、新风进风口121、第二过滤网122、电动风阀123、室内腔124、送风机125、消音风道126、蒸发器127、出风口128、回风进风口131、第三过滤网132、外框架a1、进风口a2、消音棉a3、排水孔a4、百叶窗a5、叶片a6、下档片a7、斜片a8、

上挡片a9、横杆a10。

具体实施方式

26.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

27.一体式环境调控装置,包括安设于配电房内的一体设置的机体100;所述机体100分隔出散热腔体110和室内腔体120。作为优选,所述散热腔体110位于室内腔体120上方。当然,所述散热腔体110位于室内腔体120侧面也是可以的。

28.所述散热腔体110设置有散热通路。

29.所述散热腔体110开设有散热新风口111和散热出风口117,且散热腔体110安装有散热风机114和冷凝器115;所述冷凝器115出风口连通有散热出风口117;配电房外部的新风,经过散热新风口111进入散热腔体110,在散热风机114的带动下通过冷凝器115并吸收热量变成热风后,从散热出风口117外排至配电房外部,形成散热通路。

30.进一步,所述散热通路包括散热新风口111、第一过滤网112、散热腔113、散热风机114、冷凝器115、冷凝风道116、散热出风口117、散热罩118。

31.所述散热腔体110中空形成散热腔113;所述散热新风口111与散热腔113相连通;所述第一过滤网112安装于散热腔体110内壁且位于散热新风口111内侧;所述散热风机114、冷凝器115、冷凝风道116均安装于散热腔体110内部,且散热风机114的入风口连接散热腔113,出风口连接冷凝器115;所述冷凝风道116一端连接冷凝器115,另一端连接散热出风口117;所述散热出风口117开设于散热腔体110顶部;所述散热罩118固定安装于散热腔体110顶部,且散热罩118一侧罩住散热出风口117,另一侧罩住配电房的侧壁开口处。

32.配电房的侧壁设置有开口,用以方便配电房内外空气的流通,可以为一整个开口,也可以分设为若干个开口,分别与散热新风口111、新风进风口121、散热出风口117连通。

33.室外新风,从室外通过散热新风口111、第一过滤网112进入散热腔113,并在散热风机114的作用下,流过冷凝器115并带走热量,通过冷凝风道116、散热出风口117、散热罩118后外排,从而实现对本装置的散热。

34.所述室内腔体120设置有新风通路、室内回风通路。

35.所述室内腔体120开设有新风进风口121、回风进风口131和出风口128,且所述室内腔体120安装有送风机125、蒸发器127;所述蒸发器127出风口连通有出风口128;配电房外部的新风经过新风进风口121进入到室内腔体120,在送风机125的带动下通过蒸发器127后从出风口128流入配电房内部,形成新风通路。

36.进一步,所述新风通路,包括新风进风口121、第二过滤网122、电动风阀123、室内腔124、送风机125、消音风道126、蒸发器127、出风口128。

37.所述室内腔体120中空形成室内腔124;所述新风进风口121连通配电房的侧壁开口处;所述第二过滤网122固定安装于室内腔体120内壁且位于新风进风口121内侧;所述电动风阀123、送风机125、消音风道126、蒸发器127均固定安装于室内腔体120;所述电动风阀123一端连接第二过滤网122,另一端与室内腔124相连通;所述送风机125进风端连通室内腔124,出风端连接消音风道126;所述蒸发器127进风端连接消音风道126,出风端连接出风口128。

38.所述蒸发器127和冷凝器115管道连接,蒸发器127和冷凝器115内部流通有冷凝剂,蒸发器127和冷凝器115之间还设置有压缩机,此为现有的常规制冷型空调机采用的技术方案,属于现有技术,不再赘述。

39.室外新风,从室外通过新风进风口121、第二过滤网122、电动风阀123,进入室内腔124。电动风阀123的作用,在于开启或者关闭新风通路。室内腔124的空气,在送风机125的作用下,通过消音风道126到达蒸发器127,然后从出风口128流至室内。

40.当蒸发器127工作时,室外新风经过蒸发器127的降温和/或除湿后,流至室内;当蒸发器127停止时,室外新风,直接流至室内。

41.作为优选,所述出风口128的距离配电房地面的高度低于1.5米。通常,配电房是无法做到完全密封的,新风流入室内,室内的陈旧空气,从配电房的细缝外排。当然,也可以在配电房上方或者顶部专门开设有一个排气口,也是可以的。当较冷的空气,从出风口128留到室内,由于冷空气的密度较大,沉于室内底部,随着冷空气的增多,逐步将上部的热空气挤压出去,同时,配电房中的设备,通常安装于地面,处于配电房的中下部,因此,本方案,提升了配电房的中下部的制冷效果。而传统的空调制冷,冷空气从上往下吹,使得室内空气均一,室内温度统一升降,制冷效果相对不足。

42.配电房内部的回风经过回风进风口131进入到室内腔体120,在送风机125的带动下通过蒸发器127后从出风口128流入配电房内部,形成室内回风通路。

43.进一步,所述室内回风通路,包括回风进风口131、第三过滤网132、室内腔124、送风机125、消音风道126、蒸发器127、出风口128。

44.所述第三过滤网132固定安装于室内腔体120内壁且位于回风进风口131内侧;所述回风进风口131通过第三过滤网132与室内腔124连通。

45.室内回风,从室内通过回风进风口131、第三过滤网132,进入室内腔124,并在送风机125的作用下,通过消音风道126到达蒸发器127,然后从出风口128流至室内。

46.当蒸发器127工作时,室内回风经过蒸发器127的降温和/或除湿后,流至室内。

47.所述散热罩118对接有出风罩;所述出风罩位于配电房外部,包括外框架a1和百叶窗a5;所述外框架a1为一面开口的封闭罩,外框架a1的一面开口处为进风口a2。所述进风口a2连通散热罩118。

48.所述百叶窗a5位于外框架a1的侧面。作为一种优选,所述百叶窗a5位于进风口a2的左侧面或右侧面。作为另一种优选,进风口a2的左侧面和右侧面均设置有百叶窗a5。传统的出风口通常是直接朝外。温度较高的气体,通过出风口外排时,吹向路边的草木或者过往的行人,从而影响草木的生长或者行人的通行。百叶窗a5为出风机构的出风口,出风口朝向侧面,温度较高的气体,通过出风口外排时,降低了对于草木或者行人的影响。

49.所述外框架a1内壁贴设有消音棉a3。环境调控装置的噪音较大,消音棉a3的设置,降低了从环境调控装置扩散到室外的噪声。

50.所述外框架a1底部开设有排水孔a4,避免室外的雨水从本出风机构逆流至环境调控装置。

51.所述百叶窗a5设置有等间隙设置的叶片a6;所述叶片a6包括一体设置的下档片a7、斜片a8、上挡片a9;所述下档片a7设置于斜片a8下方,且下档片a7末端向内延伸呈l状;所述斜片a8倾斜设置;所述上挡片a9设置于斜片a8上方,且上挡片a9顶端向外延伸后再向

下延伸,形成一个凹槽。

52.下档片a7末端向内延伸呈l状,有利于阻挡斜雨。上挡片a9顶部的凹槽,有利于阻隔雨水通过叶片a6往上流窜。

53.所述斜片a8下方固定安装有至少2个横杆a10;所述横杆a10两端固定安装于百叶窗a5的窗架。横杆a10的设置,增强了斜片a8的稳定性,减少了斜片a8的窜动。

54.本环境调控装置的出风机构,安装于环网柜或者电器柜的出风通道口,具有过滤噪音以及阻挡雨水的作用。

55.环境调控方法,包括以下步骤:步骤1,当(t

室内

‑

t

室外

)≥t

第一设定值

时,且rh

室外

≤rh

第一设定值

时,蒸发器127停止工作,新风通路开启,配电房外部的新风经过新风通路流入配电房内部;其中,t

室内

是配电房内部的温度,t

室外

是配电房外部的温度,t

第一设定值

是本装置中的第一温度设定值,rh

室外

是配电房外部的湿度,rh

第一设定值

是本装置中的第一湿度设置值;步骤2,当(t

室内

‑

t

室外

)≥t

第一设定值

时,且rh

室外

>rh

第一设定值

时,蒸发器127工作,新风通路开启,配电房外部的新风经过新风通路的除湿后,流入配电房内部;步骤3,当(t

室内

‑

t

室外

)<t

第一设定值

时,且(t

室内

≥t

第二设定值

或rh

室内

>rh

第二设定值

)时,蒸发器127工作,新风通路关闭,室内回风通路开启,配电房内部的回风经过室内回风通路的降温和/或除湿后,回流至配电房内部;其中,t

第二设定值

是本装置中的第二温度设定值;rh

室内

是配电房内部的湿度,rh

第二设定值

是本装置中的第二湿度设置值。

56.通过上述方法,具有以下有益效果:1,当配电房外部的温度低于配电房内部的温度,通过引入外部温度低的新风,来降低配电房的温度,而无需开启蒸发器。这种通过替换空气来达到降低室内温度的方案,大大降低了设备所需的工作功率,同时,由于被替换的空气中含有有毒气体以及粉尘,新风的引入,保障了配电房内部的作业环境的空气安全。

57.2,引入新风的湿度较低时,通过替换空气的方式,降低配电房内部的湿度。引入新风的湿度或者内部循环风中的湿度较高时,蒸发器就会开启,降低配电房内部的湿度。因此,本方案,可有效降低配电房的空气湿度,阻止凝露现象的产生。

58.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。另外,术语“包括”及其任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。

59.本发明按照实施例进行了说明,在不脱离本原理的前提下,本装置还可以作出若干变形和改进。应当指出,凡采用等同替换或等效变换等方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1