一种远红外石墨烯电发热地暖的制作方法

1.本发明属于功能材料领域,涉及一种地暖材料,尤其涉及一种远红外石墨烯电发热地暖。

背景技术:

2.石墨烯具有优异的力学、电学、热学特性,通过特定的化学组装,可在一定程度上将单片石墨烯的优异特性转化为宏观材料的性能。其中石墨烯膜是典型的石墨烯宏观材料,具有良好的导电性能和电热性能,电热转换效率较高。在管道防冻、建筑供暖系统等领域有广阔的应用前景,有望取代现行的地暖、壁炉产品。

3.目前,现有的石墨烯地暖膜用于装修要求较高,例如环保性要好,厚度要薄,附着力要强,耐高温、耐腐蚀要好,抗压、抗折要强。而一般情况下要同时保持这些性能十分困难,因为有些性能之间相互制约,如满足了耐摩擦能力,就很难满足高附着能力。另外,现有的底板还容易加热不均匀。

4.鉴于此,提供一种远红外石墨烯电发热地暖是本发明需要研究的课题。

技术实现要素:

5.针对上述情况,本发明的目的在于解决以往石墨烯地暖膜的所存在的问题,以提高石墨烯地暖膜的性能和质量。

6.为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:包括石墨烯地暖膜,所述地暖膜包括石墨烯发热层、封装层和保温层;所述封装层包括上封装层2和下封装层,上、下封装层分别贴设在石墨烯发热层的上下表面;所述保温层包括上保温层和下保温层,上、下保温层分别对应贴设在上、下封装层的外表面;所述石墨烯发热层包括层状的架体框架和块状的石墨烯块,所述架体框架由上框架层和下框架层构成,且上、下框架层相对的内表面上均开设有若干凹槽,上、下框架对合后在凹槽处形成供石墨烯块容纳的腔体;上、下框架层中每相邻两个凹槽之间均开设有一连通槽;每个所述石墨烯块内部均设有一碳晶电热板,且每个石墨烯块的左右两端均设有一连接端,每个石墨烯块的上下表面均设有远红外石墨烯导热层;在安装状态下,所有石墨烯块均一一嵌设在上、下框架层对合后形成的所述腔体内,且每相邻两个腔体内的石墨烯块之间均由一导线通过碳晶电热板的连接端导通,从而将多个石墨烯块串联,每个所述导线均卡设在所述连通槽内。

7.作为本发明的进一步改进,还包括供电电源、若干温度传感器、控制器、报警器以及安全自动切断保护器,若干温度传感器均与控制器的输入端电连接,控制器的输出端与报警器、安全自动切断保护器的输入端连接,所述安全自动切断保护器的输出端与供电电源连接;

当任一一个传感器检测到局部温度过高,发送温度过高信号给控制器,所述控制器控制报警器报警,并控制安全自动切断保护器切断供电电源。

8.作为本发明的进一步改进,所述石墨烯块还包括远红外石墨烯层,所述远红外石墨烯层的上下表面贴设有一辅助层,所述辅助层的化学成分及含量质量百分比为:聚氯乙烯 63.5%-73 .5%;增稠剂 3.5%

ꢀ‑

5 .5%;分散剂 5 .5%-7 .5%;抗老化剂1%-3%;抗氧剂2.5%

‑ꢀ

4 .5%;成膜助剂 11.5%-15.5%;氧化钛粉2%

‑ꢀ

8%;所述增稠剂为聚丙烯酸盐、甲基纤维素、以及干酪素的混合物;所述分散剂为微晶石蜡、硬脂酸锌的混合物;所述抗老化剂为醌类等自由基捕获剂、紫外线吸收剂的混合物;所述抗氧剂为二烷基二硫代磷酸锌和二烷基二硫代氨基甲酸锌的混合物;所述成膜助剂为流平剂、消泡剂、分散剂以及石蜡按照2:1.5:1:3的质量比例的混合物。

9.作为本发明的进一步改进,所述聚氯乙烯与成膜助剂的质量比例为4:1~6:1;所述聚氯乙烯与氧化钛粉的质量比例为16:1~28:1;所述聚丙烯酸盐、甲基纤维素、以及干酪素按照1:2:1.5的质量比例混合;所述聚氯乙烯与助剂的质量比例为4.5:5.5。

10.作为本发明的进一步改进,所述上保温层的上表面还设有防水层。

11.作为本发明的进一步改进,所述防水层的顶面还设有隔热层,所述隔热层的上表面铺设硅胶垫,所述硅胶垫上表面铺设瓷砖。

12.作为本发明的进一步改进,所述聚氯乙烯与氧化钛粉的质量比例为21:1。

13.作为本发明的进一步改进,所述增稠剂、分散剂以及抗氧剂按照8:12:1的质量比例混合。

14.作为本发明的进一步改进,还包括硅烷偶联剂;所述增稠剂还包括淀粉改性膨润土。

15.作为本发明的进一步改进,所述抗老化剂与抗氧剂的质量比例为1:2。

16.由于分散剂中的稀释作用和增稠剂中增加粘度作用之间的关系是此消彼长的,若通过组分调节将分散剂粘度和稀释及固化性能调节到很强,此时将会弱化增稠剂粘度增加的作用,使得石墨烯辅助层的粘度不够从而导致辅助层的附着力不够,则导致抗折抗压能力不够;若将组分中增稠剂的性能调节到很强,此时将会弱化分散剂粘度稀释和固化的作用,使得石墨烯辅助层的粘度增强,从而导致其耐水性以及耐摩擦性能都有所降低。因此分散剂、增稠剂以及氧化钛粉的质量比例一直是相互矛盾的。另外,将分散剂、增稠剂以及氧化钛粉质量比例控制在一个合理的范围内,可以石墨烯辅助层得到良好的,抗折、抗压、耐摩擦性、附着性、耐光性、耐化学品性和耐水性等作为辅助的性能。

17.与现有技术相比,采用上述技术方案的本发明具有以下优点:通过本发明设计,能够使得石墨烯辅助层得到良好的,硬度、耐摩擦性、附着性、耐光性、耐化学品性和耐水性等作为辅助的性能,与远红外石墨烯层贴合更加可靠,同时,对远红外石墨烯层起到辅助作用,使得远红外石墨烯层发挥最佳作用。

附图说明

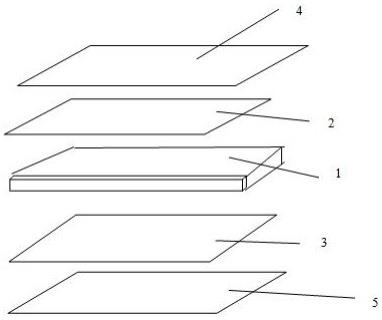

18.图1为本发明石墨烯地暖膜的结构示意图;图2为本发明石墨烯发热层的结构示意图。

19.其中,1、石墨烯发热层;2、上封装层、3、下封装层、4、上保温层;5、下保温层;10、架

体框架;11、石墨烯块。

具体实施方式

20.下面将结合具体实施例来进一步说明本发明的技术方案。需要注意的是,这些实施例仅用于解释本发明,而并不以任何方式来限制本发明。

21.实施例1:一种远红外石墨烯电发热地暖参见附图1、2,包括石墨烯地暖膜,地暖膜包括石墨烯发热层1、封装层和保温层;所述封装层包括上封装层2和下封装层3,上、下封装层分别贴设在石墨烯发热层1的上下表面;所述保温层包括上保温层4和下保温层5,上、下保温层分别对应贴设在上、下封装层的外表面。

22.所述石墨烯发热层1包括层状的架体框架10和块状的石墨烯块11,所述架体框架10由上框架层和下框架层构成,且上、下框架层相对的内表面上均开设有若干凹槽,上、下框架对合后在凹槽处形成供石墨烯块11容纳的腔体,若干石墨烯块11一一嵌设于所述腔体内。

23.每个所述石墨烯块11内部均设有一碳晶电热板,且每个石墨烯块的左右两端均设有一连接端,每个石墨烯块的上下表面均设有远红外石墨烯导热层;在安装状态下,所有石墨烯块11均一一嵌设在上、下框架层对合后形成的所述腔体内,且每相邻两个腔体内的石墨烯块11之间均由一导线通过碳晶电热板的连接端导通,从而将多个石墨烯块11串联,每个导线均卡设在连通槽内。

24.还包括供电电源、若干温度传感器、控制器、报警器以及安全自动切断保护器,若干温度传感器均与控制器的输入端电连接,控制器的输出端与报警器、安全自动切断保护器的输入端连接,安全自动切断保护器的输出端与供电电源连接。

25.当任一一个传感器检测到局部温度过高,发送温度过高信号给控制器,所述控制器控制报警器报警,并控制安全自动切断保护器切断供电电源。有效提高安全性能,且采用单独的加热,串联,当电阻值相同时,产生的功率也相同,发热也相同,从而保障了发热均匀。

26.另外,所述石墨烯块11包括远红外石墨烯层,远红外石墨烯层的上下表面贴设有一辅助层,所述辅助层的化学成分及含量质量百分比为:聚氯乙烯 63.5%-73 .5%;增稠剂 3.5%

ꢀ‑

5 .5%;分散剂 5 .5%-7 .5%;抗老化剂1%-3%;抗氧剂2.5%

‑ꢀ

4 .5%;成膜助剂 11.5%-15.5%;氧化钛粉2%

‑ꢀ

8%。

27.所述增稠剂为聚丙烯酸盐、甲基纤维素、以及干酪素的混合物;所述分散剂为微晶石蜡、硬脂酸锌的混合物;所述抗老化剂为醌类等自由基捕获剂、紫外线吸收剂的混合物;所述抗氧剂为二烷基二硫代磷酸锌和二烷基二硫代氨基甲酸锌的混合物;所述成膜助剂为流平剂、消泡剂、分散剂以及石蜡按照2:1.5:1:3的质量比例的混合物。

28.其中,所述聚氯乙烯与成膜助剂的质量比例为4:1~6:1;所述聚氯乙烯与氧化钛粉的质量比例为16:1~28:1。

29.具体地,所述聚丙烯酸盐、甲基纤维素、以及干酪素按照1:2:1.5的质量比例混合。所述聚氯乙烯与助剂的质量比例为4.5:5.5。所述聚氯乙烯与氧化钛粉的质量比例为21:1。所述增稠剂、分散剂以及抗氧剂按照8:12:1的质量比例混合。还包括硅烷偶联剂。所述增稠

剂还包括淀粉改性膨润土。所述抗老化剂与抗氧剂的质量比例为1:2。

30.进一步地,聚氯乙烯66%;增稠剂4%;分散剂 5%;抗老化剂2%;抗氧剂3%;成膜助剂 15%;氧化钛粉5%。

31.实施例2:其余与实施例1相同,不同之处在于:聚氯乙烯68%;增稠剂3%;分散剂 6%;抗老化剂3%;抗氧剂4%;成膜助剂 12.5%;氧化钛粉2.5%。

32.实施例3:其余与实施例1相同,不同之处在于:聚氯乙烯70%;增稠剂4%;分散剂5%;抗老化剂2%;抗氧剂3.5%;成膜助剂 11.5%;氧化钛粉4%。

33.对比例1:提供的一种石墨烯膜,其中,聚氯乙烯55%;增稠剂10%;分散剂10%;抗老化剂4%;抗氧剂6%;成膜助剂10%;氧化钛粉5%。

34.对比例2:提供的一种石墨烯膜,其中,聚氯乙烯45%;增稠剂15%;分散剂15%;抗老化剂4%;抗氧剂6%;成膜助剂10%;氧化钛粉5%。

35.对比例3:提供的一种石墨烯膜,其中,聚氯乙烯50%;增稠剂12%;分散剂12%;抗老化剂5%;抗氧剂6%;成膜助剂10%;氧化钛粉5%。

36.对比检测方法为:≥6个月保持时间,具体检测参照标准gb/t2419-2017。 28d抗压强度,mpa28d抗折强度,mpa收缩率,% 实施例1101.221.30.1 实施例2117.222.40.11 实施例3118.522.30.1 对比例17310.10.11 对比例275.410.30.125 对比例377.610.60.11 37.综上,本发明能够使得石墨烯辅助层得到良好的,抗折抗压、收缩率、硬度、耐摩擦性、附着性、耐光性、耐化学品性和耐水性等作为辅助的性能,与远红外石墨烯层贴合更加可靠,同时,对远红外石墨烯层起到辅助作用,使得远红外石墨烯层发挥最佳作用。

38.以上实施例中,对于绝缘油墨的成分和含量尽管仅给出了四个具体实施例,但本领域技术人员在这四个实施例的启示下,可以容易得到本发明的石墨烯地暖膜在权利要求所限定的范围内均可以实现并且具有相同或相近的技术效果,因此为了节省篇幅不再举例说明。

39.上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保温范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保温范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1