带弹簧式电极的发热板结构的制作方法

1.本实用新型涉及采暖技术领域,具体而言,涉及一种带弹簧式电极的发热板结构。

背景技术:

2.随着社会经济的发展,居民对生活条件的要求越来越高,在房屋装修中,考虑的方面越来越全面,为了解决北方冬天房屋供暖,以及南方湿冷的气候问题,市场推出了大量的发热板以作为地板材料,满足地面取暖应用的需求。

3.目前,市面上的发热板具有生产工艺复杂、施工维修繁琐等缺点。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于,为克服现有技术的不足而提供一种带弹簧式电极的发热板结构。

5.带弹簧式电极的发热板结构,其包括依次设置的底板层、绝缘层、电极层、发热层及面板层,所述绝缘层上对应该电极层的接电位置开设有安装通孔,所述底板层对应所述绝缘层的一侧装配设置有电源装置,所述电源装置的电源输出端设置有弹簧式电极,所述弹簧式电极的弹性触接端对应所述安装通孔而与所述电极层电性连接。

6.进一步地,所述底板层通过粘结剂与所述绝缘层连接;和/或所述绝缘层、电极层、发热层及面板层通过高温固化复合成一体。

7.进一步地,所述面板层为瓷砖、玻璃或石材中的一种;和/或所述底板层为雪弗板、挤塑板、发泡陶瓷板、聚氨酯保温板、铝箔泡沫保温膜中的一种。

8.进一步地,所述底板层对应所述绝缘层一侧凹设设置有用于所述电源装置镶嵌装配的安装槽。

9.进一步地,所述电源装置的电源输入端由所述安装槽引导而延伸设置于所述底板层与绝缘层的接合位置之外。

10.进一步地,所述电极层包括正电极引出件及负电极引出件;所述正电极引出件及负电极引出件平行排布设置并分别连接于所述发热层的两端;所述安装通孔对应所述正电极引出件及负电极引出件而设置有至少两个。

11.进一步地,所述发热层包括多组并排排列设置的石墨烯发热条,所述正电极引出件及所述负电极引出件的排布方向与各石墨烯发热条的排布方向垂直,所述正电极引出件及所述负电极引出件分别触接连接至各所述并排排列石墨烯发热条两端位置。

12.进一步地,所述电源装置包括接电盒体,所述接电盒体上具有接电腔且所述接电盒体上侧设置有与该接电腔连通的上开口,所述接电腔中装接设置有所述弹簧式电极,所述弹簧式电极的弹性触接端经所述上开口而弹性活动至所述接电盒体外,从而对应所述安装通孔位置以电性连接于所述电极层。

13.进一步地,所述接电盒体周侧设置有与所述接电腔连通的电线孔,所述弹簧式电极电性连接有接电线,所述接电线以经所述电线孔而延伸至所述接电盒体外与接电头连

接。

14.进一步地,所述接电腔上安装设置有温控开关,所述温控开关串联连接至所述弹簧式电极与所述接电线之间。

15.本实用新型的有益效果在于:

16.该带弹簧式电极的发热板结构,通过使底板层装配设置的电源装置进行弹簧式电极应用,能确保了电源装置早应用过程中能有效地对电极层进行电性触接,避免因发热板产品在使用过程中产生有形变而造成的电接触不良而造成功能失灵。

附图说明

17.图1为本实用新型的发热板结构的组合应用示意图;

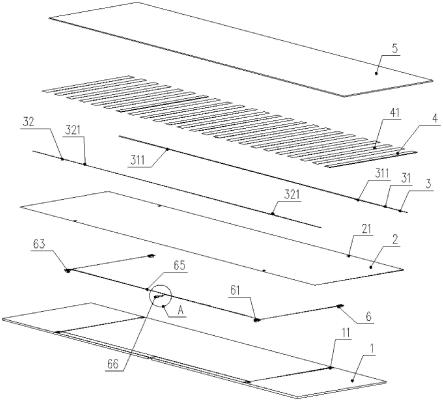

18.图2为本实用新型的发热板结构的分解结构示意图;

19.图3为图2的a局部示意图;

20.图4为本实用新型的电源装置的组合应用示意图;

21.图5为本实用新型的电源装置的分解结构示意图。

22.附图标记说明:

23.底板层1、安装槽11、

24.绝缘层2、安装通孔21、

25.电极层3、正电极引出件31、正电极接电端311、负电极引出件32、负电极接电端321、发热层4、石墨烯发热条41、

26.面板层5、

27.电源装置6、电源输出端61、电源输入端62、接电盒体63、上盒体6300、上盒壁6301、下盒体6302、接电腔631、电线孔632、电极安装位633、开关安装位634、弹簧式电极64、弹性触接端641、接电线65、接电头66、温控开关67。

具体实施方式

28.为了使本实用新型的技术方案、目的及其优点更清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步的解释说明。

29.如图1至图5所示,本实用新型的一种发热板结构,其包括依次设置的底板层1、绝缘层2、电极层3、发热层4及面板层5,所述绝缘层2、电极层3、发热层4及面板层5通过高温固化复合成一体,所述绝缘层2上对应该电极层3的接电位置开设有安装通孔21,所述底板层1对应所述绝缘层2的一侧设置有安装槽11以镶嵌装配设置有电源装置6,所述电源装置6的电源输出端61对应所述安装通孔21而与所述电极层3电性连接;所述底板层1通过粘结剂与所述绝缘层2形成固定连接,从而完成所述电源装置6于该底板层1及绝缘层2之间的固定装配。

30.具体而言,所述电极层3包括呈长条状设置的正电极引出件31及负电极引出件32,所述正电极引出件31及负电极引出件32平行排布设置,所述电极层3的厚度整体设置为0.1~0.3mm;所述发热层4包括多组并排设置的石墨烯发热条41,所述正电极引出件31及所述负电极引出件32的排布方向与各石墨烯发热条41的排布方向垂直,所述正电极引出件31及所述负电极引出件32分别连接于各并排的石墨烯发热条41两端侧位置并直接地叠加触接

连接至所述石墨烯发热条41上,所述发热层4的厚度设置为0.1~0.3mm。

31.所述正电极引出件31朝向所述负电极引出件32侧延伸设置有两端设置的正电极接电端311;所述负电极引出件32朝向所述正电极引出件31侧延伸设置有两端设置的负电极接电端321,两侧所述正电极接电端311与两侧所述负电极接电端321对称设置。

32.则使所述绝缘层2上设置有个呈长条孔状的安装通孔21,各所述安装通孔21沿所述正电极引出件31及负电极引出件32的长度方向而分两侧排布,以作两侧所述正电极接电端311与两侧所述负电极接电端321的接电位置对应设置,各所述安装通孔21的长度方向与所述正电极引出件31的长度方向相互垂直设置。

33.所述电源装置6包括四组结构相同的接电盒体63,所述接电盒体63整体呈长方体状,所述接电盒体63上具有接电腔631且所述接电盒体63上侧设置有与该接电腔631连通的上开口,所述接电腔631中装接设置有弹簧式电极64,各所述弹簧式电极64的弹性触接端641具有经所述上开口而弹性活动至所述接电盒体外的弹性趋势,各所述弹簧电极64对应各安装通孔21位置设置,形成为所述电源输出端61于各所述安装通孔21位置对上述正电极引出件31及负电极引出件32的电性连接。

34.所述接电盒体63周侧设置有与所述接电腔631连通的电线孔632,所述弹簧式电极64电性连接有接电线65,且所述弹簧式电极64与所述接电线65之间串联连接有温控开关67;所述弹簧式电极64与所述温控开关67沿所述接电盒体63的长边侧而并排排布设置,所述电线孔632于所述温控开关67安装位634置一侧设置。所述接电线65以经所述电线孔632而延伸至所述接电盒体63外与接电头66连接,以形成为与外部电源连接的电源输入端62。

35.所述接电盒体63可拆装设置为上盒体6300及下盒体6302,所述上盒体6300包括环形设置的上盒壁6301,所述上盒壁6301与下盒体6302上侧围合形成所述接电腔631;所述下盒体6302上侧于该接电腔631位置设置有用于所述弹簧式电极64装配的电极安装位633以及所述温控开关67安装的开关安装位634;所述上盒壁6301与所述电极安装位633及开关安装位634之间形成装配配合,以令所述上开口与所述电极安装位633之间形成有用于该弹簧式电极64的弹性触接端641作弹性调整活动的活动间距,满足该弹簧式电极64的装配应用需求。

36.在装配应用中,该接电盒体63以该上盒壁6301的上缘以粘结剂或热压粘结固定靠接至所述绝缘层2的安装通孔21位置,下盒体6302与上盒体6300之间用螺丝螺接固定,形成可拆卸的安装结构。

37.基于弹性式电极64的应用,则使固定装配的电源装置6中,能以弹性活动的弹性触接端641确保了电源输入端至电极层3的稳定电性连接,避免了因产品在使用过程中产生有形变而造成的电极接触不良情况。

38.所述安装槽11将对应四侧接电盒体63以及对应的接电线65设置,并引导使所述接电头66延伸至所述底板层1的周侧位置,以使该接电头66于所述底板层1与绝缘层2的接合位置之外而满足外接电源的需求。

39.所述面板层5为瓷砖、玻璃或石材中的一种,所述底板层1为雪弗板、挤塑板、发泡陶瓷板、聚氨酯保温板、铝箔泡沫保温膜中的一种。

40.以上所述仅为本实用新型的优选实施方式,对于本技术领域的技术人员,在不脱离本实用新型的实施原理前提下,依然可以对所述实施例进行修改,而相应修改方案也应

视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1