一种蒸汽余温回收利用装置的制作方法

1.本实用新型涉及回收利用装置领域,具体涉及一种蒸汽余温回收利用装置。

背景技术:

2.反应釜在使用的过程中,夹套内会产生高温的水蒸气,若不对这些蒸汽余温进行回收利用,将会浪费大量热能,如专利申请号:201820122947.3,公开了一种蒸汽余温回收利用装置,包括蒸汽源,所述蒸汽源为主反应釜夹套中残余的水蒸气,所述主反应釜的下端连通有蒸汽通管,蒸汽通管设有蒸汽阀门,所述蒸汽通管的外侧壁分别密封连接有第一夹套、第二夹套和第三夹套,所述第一夹套、第二夹套和第三夹套分别连通有进水通管和出水通管,进水通管连通有横管,所述横管连通有外接水管,所述横管右端的管口连通有储水桶,储水桶的下端连通有放水管,放水管设有阀门;所述出水通管分别连通有与第一夹套、第二夹套和第三夹套对应的第一附反应釜、第二附反应釜和第三附反应釜,所述蒸汽通管的管体上连通有多个玻璃球,玻璃球内部中空,所述蒸汽通管的右端贯穿第一夹套、第二夹套和第三夹套位于储水桶内,且连通有两个散热球,散热球内部中空。具备如下优点:通过设置蒸汽通管、第一夹套、第二夹套、第三夹套、横管、外接水管、第一附反应釜、第二附反应釜和第三附反应釜,实现能源多层次利用,在第一夹套、第二夹套、第三夹套中冷凝水的层层,冷凝作用下,进入第一附反应釜、第二附反应釜和第三附反应釜中夹套内的水温依次降低,继而可以根据反应温度高低不同,同时利用蒸汽进行不同温度要求的化学反应,避免蒸汽应过长时间的存储而温度下降,通过设置玻璃球和散热球装置实现增大蒸汽与水的接触面积,减少热能损失,具有结构新颖、操作简单、方便高效,且不需要任何动力装置,节约能耗的优点。

3.但该申请仍存在以下缺陷:由于一整根蒸汽通管的长度较长,不仅占地面积大,还不利于后期维护,并且储水桶的余热也没有得到有效的利用。

技术实现要素:

4.鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种蒸汽余温回收利用装置,不仅减小了占地面积,方便了后期维护,还可以利用储水桶的余热,对其他需要干燥的物体进行烘干。

5.根据本实用新型实施例提供的技术方案,一种蒸汽余温回收利用装置,包括主反应釜、第一夹套、第二夹套、第三夹套、第一附反应釜、第二附反应釜、第三附反应釜、储水桶、放水管和真空泵,所述主反应釜的右侧通过弯头a连接有第一蒸汽通管,所述第一蒸汽通管的右侧通过弯头b和导管a连接有第二蒸汽通管,所述第二蒸汽通管的右侧通过弯头c和导管b连接有第三蒸汽通管,所述第三蒸汽通管的右侧通过弯头d和导管c与所述储水桶连接,所述储水桶的前侧上方、所述第一夹套的前侧上方、所述第二夹套的前侧上方和所述第三夹套的前侧上方均为进水头,所述进水头的前侧通过套管与冷水管连接,所述冷水管的左端为连接头,所述第一夹套的后侧下方为出水头a,所述第二夹套的后侧下方为出水头

b,所述第三夹套的后侧下方为出水头c,所述出水头c和所述第三附反应釜之间、所述出水头b和所述第二附反应釜之间、所述出水头a和所述第一附反应釜之间均通过弯头e和导管d连接,所述储水桶的外侧通过螺杆和螺母固定有导热固定环,所述导热固定环的右侧间隔焊接有若干导热棒,所述储水桶的右侧焊接有固定块,所述固定块的侧面通过螺钉a安装有烘干座,所述烘干座的顶部通过螺钉b安装有风扇,所述风扇包括外壳和扇叶,所述风扇的下表面通过双面胶层粘接有隔热棉,所述隔热棉的表面和所述烘干座的顶部表面均设有与所述风扇相对应的通风口,所述导热棒位于所述通风口的下方。

6.本实用新型中,所述第二蒸汽通管位于所述第一蒸汽通管和所述第三蒸汽通管之间,所述第三蒸汽通管、所述第二蒸汽通管和所述第一蒸汽通管均为竖直结构。

7.本实用新型中,所述第一附反应釜、所述第二附反应釜和所述第三附反应釜均位于所述冷水管的后侧,所述冷水管的后侧为导水头。

8.本实用新型中,所述导热固定环位于所述冷水管的下方,所述固定块分别位于所述导热棒的上下方。

9.本实用新型中,所述烘干座位于所述放水管的上方,所述导热棒位于所述烘干座的内侧。

10.综上所述,本实用新型的有益效果:将蒸汽通管拆分成三段竖直蒸汽管道,不仅减小了占地面积,还方便了后期维护,并且通过导热棒、风扇和烘干座的设置,可以利用储水桶的余热,对其他需要干燥的物体进行烘干。

附图说明

11.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

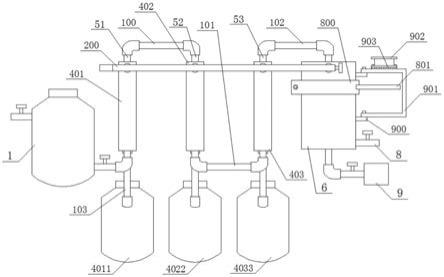

12.图1为本实用新型的结构示意图;

13.图2为本实用新型冷水管的俯视结构示意图;

14.图3为本实用新型第一蒸汽通管、第一夹套、左侧导管d和第一附反应釜连接处的侧视结构示意图;

15.图4为本实用新型风扇和隔热棉连接处的仰视结构示意图;

16.图5为本实用新型导热固定环和导热棒连接处的立体结构示意图。

17.图中标号:1、主反应釜;100、导管a;101、导管b;102、导管c;103、导管d;200、冷水管;401、第一夹套;402、第二夹套;403、第三夹套;4011、第一附反应釜;4022、第二附反应釜;4033、第三附反应釜;51、第一蒸汽通管;52、第二蒸汽通管;53、第三蒸汽通管;6、储水桶;8、放水管;9、真空泵;800、导热固定环;801、导热棒;900、固定块;901、烘干座;902、风扇;903、隔热棉。

具体实施方式

18.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。

19.需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可

以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

20.请参考图1、图2、图3、图4和图5,一种蒸汽余温回收利用装置,包括主反应釜1、第一夹套401、第二夹套402、第三夹套403、第一附反应釜4011、第二附反应釜4022、第三附反应釜4033、储水桶6、放水管8和真空泵9,所述主反应釜1的右侧通过弯头a连接有第一蒸汽通管51,所述第一蒸汽通管51的右侧通过弯头b和导管a100连接有第二蒸汽通管52,所述第二蒸汽通管52的右侧通过弯头c和导管b101连接有第三蒸汽通管53,所述第三蒸汽通管53的右侧通过弯头d和导管c102与所述储水桶6连接,所述储水桶6的前侧上方、所述第一夹套401的前侧上方、所述第二夹套402的前侧上方和所述第三夹套403的前侧上方均为进水头,所述进水头的前侧通过套管与冷水管200连接,所述冷水管200的左端为连接头,所述第一夹套401的后侧下方为出水头a,所述第二夹套402的后侧下方为出水头b,所述第三夹套403的后侧下方为出水头c,所述出水头c和所述第三附反应釜4033之间、所述出水头b和所述第二附反应釜4022之间、所述出水头a和所述第一附反应釜4011之间均通过弯头e和导管d103连接,所述储水桶6的外侧通过螺杆和螺母固定有导热固定环800,所述导热固定环800的右侧间隔焊接有若干导热棒801,所述储水桶6的右侧焊接有固定块900,所述固定块900的侧面通过螺钉a安装有烘干座901,所述烘干座901的顶部通过螺钉b安装有风扇902,所述风扇902包括外壳和扇叶,所述风扇902的下表面通过双面胶层粘接有隔热棉903,所述隔热棉903的表面和所述烘干座901的顶部表面均设有与所述风扇902相对应的通风口,所述导热棒801位于所述通风口的下方。

21.如图1、图2和图3所示,所述第二蒸汽通管52位于所述第一蒸汽通管51和所述第三蒸汽通管53之间,所述第三蒸汽通管53、所述第二蒸汽通管52和所述第一蒸汽通管51均为竖直结构。所述第一附反应釜4011、所述第二附反应釜4022和所述第三附反应釜4033均位于所述冷水管200的后侧,所述冷水管200的后侧为导水头。

22.如图1、图2和图5所示,所述导热固定环800位于所述冷水管200的下方,所述固定块900分别位于所述导热棒801的上下方。所述烘干座901位于所述放水管8的上方,所述导热棒801位于所述烘干座901的内侧。

23.实施例1:将一整根蒸汽通管拆分成竖直的第一蒸汽通管51、第二蒸汽通管52和第三蒸汽通管53,不仅减小了占地面积,还方便了后期维护,并且导热棒801可以将储水桶6的余热导出,把需要干燥的物体放在导热棒801的下方,启动风扇902,风扇902吹出的风可被导热棒801的热量加热,从而可以对物体进行烘干,余温回收利用效率更高。

24.以上描述仅为本实用新型的较佳实施例以及对所运用技术原理等方案的说明。同时,本实用新型中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本实用新型中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1