基于跨季节分级蓄热的复合热源柔性清洁供热方法与系统与流程

1.本专利涉及基于跨季节分级蓄热的复合热源柔性清洁供热方法与系统,属于双碳清洁供热技术领域。

背景技术:

2.充分利用高耗能工业企业的各类余热资源,和太阳能、地热能等自然能源,成为大幅降低化石能源供热的主要替代形式之一。

3.根据有关研究和报道,估算主要的余热资源来源及其规模如下。

4.核电余热:我国未来将在东部沿海地区建成2亿kw的核电,其中至少有1亿kw建设于从连云港到大连的北方沿海地区。发电量预计为7500-8000亿kwh。按照热电比1.2计算,全年可产生热量约为32亿gj。

5.火电余热:为了保证大规模可再生能源接入条件下的电网稳定性,预计未来我国将保留6亿kw的火电,年发电量1.5万亿kwh,考虑到其中一半位于北方地区,冬季提供余热量约为18亿gj。

6.工业余热:未来我国保留的冶金、化工、建材生产过程中产生的工业余热约为15亿gj。

7.对上述热量进行利用,考虑能够回收其中70%,则可用于城镇供热的热量约为45亿gj(其中16亿gj是在非采暖季进行储存,供暖季提取进行供热)。结合垃圾焚烧,中水水源热泵等技术,能够实现55亿gj的总供热量。其余部分的供热量缺口可考虑以各种类型的热泵为主的分散式采暖方式提供。

8.另一方面,高耗能工业企业往往全年生产,或者主要集中在非采暖期投产、冬季降低产量乃至停产;太阳能也是非采暖期热量更足、冬季则大幅降低。如此之大的更高品位的能源可否转用于冬季供暖,一直是一个悬而未决的问题,其关键问题是解决跨季节大规模蓄能的方法问题,其中特别突出的问题是合适的蓄能介质及系统初投资、运行费用的有效降低。

9.目前已有科研院所和地方政府部门及企业进行各种跨季节储热技术方案的探讨和试验研究,主要包括:大型储热水箱跨季节储热、地下含水层跨季节储热、地埋管跨季节储热、岩石类跨季节储热、人工含水层跨季节储热等,各类技术方案都有一定的可实施性,但均需要综合考虑实施的技术条件、能源价格等,需要改善其技术经济效果。

10.室内供热末端的形式及运行参数也随着节能建筑的推广而变化,例如地板采暖方式占比越来越大,更有利于利用低品位余热供热、或热泵供热,更有利于减少和取代化石能源供热。同时,许多工业车间、地下室等辅助用房、乃至一些原本不供暖的农村住房、蔬菜花卉大棚温室、放假后的学校等有关单位等,往往只需要将室温控制在不低于5~10℃的值班采暖水平即可满足需求,此时其供水温度只要达到20~30℃即可满足需求。另外,如果采用清华大学正在开发的主动控温式节能建筑结构,即墙体、窗体等建筑围护结构的内部设置嵌管式换热结构,只需10~20℃的低温热源水即可满足保温供暖需求。如墙体内壁面或顶

板采用低温辐射末端供暖,则其供水温度只要达到20~30℃即可满足需求。

技术实现要素:

11.本专利的目的和任务是,设计一种新型的基于跨季节分级蓄热的复合热源柔性清洁供热方法与系统,结合跨季节蓄能和建筑节能及供热技术,构建一套碳中和背景下的全新的复合热源的柔性清洁供热方法和技术体系,将有望助力供热领域的碳中和目标的实现。

12.本专利的具体描述是:基于跨季节分级蓄热的复合热源柔性清洁供热方法与系统,其特征在于,该复合热源柔性清洁供热系统由土壤源分级蓄热系统、太阳能系统、超高效热泵、室内末端及管路系统组成,其中土壤源分级蓄热系统由3组地埋管管组组成,其中内圈地层蓄热区a为高温区蓄热管组1,中圈地层蓄热区b为中温区蓄热管组2,外圈地层蓄热区c为低温区蓄热管组3,高温区蓄热管组1和中温区蓄热管组2之间为虚拟高温分界线l1,中温区蓄热管组2和低温区蓄热管组3之间为虚拟中温分界线l2,室内采暖末端分为高温末端10、中温末端8和低温末端9,超高效热泵分为热泵5和二级热泵4,太阳能系统包括太阳能集热器7和蓄热水罐6,其中高温区蓄热管组1的进水口与高温余热来水a1的管路相通,并通过高温泵p1与高温末端10的进水口相连,高温区蓄热管组1的出水口与高温余热退水a2的管路相通,并与高温末端10的出水口相连;中温区蓄热管组2的进水口与中温余热来水b1的管路相通,并通过中温泵p3与中温末端8的进水口相连,中温区蓄热管组2的出水口与中温余热退水b2的管路相通,并与中温末端10的出水口相连;低温区蓄热管组3的进水口与低温余热来水c1的管路相通,并通过低温泵p2与低温末端9的进水口和二级热泵4的蒸发器41的进水口相连,并通过一级热源泵p4和热泵5的蒸发器51的进水口相连,低温区蓄热管组3的出水口与低温余热退水c2的管路相通,并与低温末端9的出水口相连,与热泵5的蒸发器51的出水口和二级热泵4的蒸发器41的出水口相连;热泵5的冷凝器53的出水口通过一级采暖泵p5与中温末端8的进水口相连,热泵5的冷凝器53的进水口与中温末端8的出水口相连;二级热泵4的二级冷凝器43的出水口通过二级采暖泵p6与高温末端10的进水口相连,二级热泵4的二级冷凝器43的进水口与高温末端10的出水口相连;中温末端8的出水口还与太阳能集热器7的进水口相连,太阳能集热器7的出水口与蓄热水罐6的进水口相连,蓄热水罐6的出水口通过太阳能水泵p7与中温末端8的进水口相连。

13.复合热源柔性清洁供热系统的具体工作方法如下。

14.(一)在非采暖期蓄热的工作方法如下。

15.i.高温区蓄热管组1接受高温余热源的循环加热,高温余热源的来水温度55~90,并最终将其所属地下土壤区域加热到50~85℃,优选地,55~70℃。

16.ii.中温区蓄热管组2接受中温余热源的循环加热,中温余热源的来水温度45~55,并最终将其所属地下土壤区域加热到40~50℃,优选地,45~50℃。

17.iii.低温区蓄热管组3接受低温余热源的循环加热,低温余热源的来水温度30~40,并最终将其所属地下土壤区域加热到25~40℃,优选地,30~35℃。

18.iv.太阳能系统的太阳能集热器7和蓄热水罐6在有光照条件下向中温区蓄热管组2注入太阳能并蓄热,具体方法及流程如下:太阳能集热器7吸收太阳能并加热管内循环水,通过出水口送往蓄热水罐6内并蓄存,当蓄热水罐6内水温达到中温供水低限值后,开启太

阳能水泵p7并开启太阳能供水电动阀v2,且关闭中温末端进口阀v4、关闭中温末端出口阀v5、开启太阳能进水调节阀v3、太阳能蓄热电动阀v6、停运中温泵p3及开启中温旁通阀v1,将循环水送入到中温区蓄热管组2内并与周边土壤换热,放热冷却后的循环水自中温区蓄热管组2的出水口经太阳能蓄热电动阀v6及太阳能进水调节阀v3,返回太阳能集热器7继续由太阳能加热;但当蓄热水罐6内水温低于中温供水低限值后,则停运向中温区蓄热管组2注入太阳能,此时关闭中温旁通阀v1关闭太阳能蓄热电动阀v6,蓄热水罐6的出水经太阳能水泵p7、太阳能供水电动阀v2、太阳能循环调节阀v7后送入太阳能集热器7继续加热;如不再满足光照条件则关闭太阳能水泵p7。

19.v.依据地下土壤的蓄热及传热特性,高温区蓄热管组1通过虚拟高温分界线l1向中温区蓄热管组2自然传热,中温区蓄热管组2通过虚拟高温分界线l1向低温区蓄热管组3自然传热。

20.(二)在采暖期联合供热的工作方法如下。

21.i.高温末端10的供热方法及流程如下:进入采暖期后优先将高温余热来水a1作为基载热源启动,启动高温泵p1,将高温余热来水a1送入高温末端10,放热降温后送入高温余热退水a2的回水管,此时如高温末端10的供热负荷小于高温余热来水a1的热量则高温余热来水a1的部分水量仍继续送入高温区蓄热管组1进行蓄热;随环境温度降低、当高温末端10的供热负荷大于高温余热来水a1的热量时,启动高温区蓄热管组1的供热运行模式并将供热出水通过高温泵p1送入高温末端10,放热降温后等量回水返回高温区蓄热管组1并进行循环取热后供出;随环境温度进一步降低、当高温末端10的供热负荷大于高温余热来水a1的热量加上高温区蓄热管组1的供热量之和时,启动二级热泵4的尖峰加热运行模式,此时启动二级压缩机42和二级节流阀44,启动低温泵p2并优先将低温余热来水c1送入二级蒸发器41,放热降温后送入低温余热退水c2的回水管,当低温余热来水c1的热量不足时再行投运低温区蓄热管组3并增加二级蒸发器41的换热量,同时二级冷凝器43的高温出水经二级采暖泵p6进入高温末端10,放热降温后等量回水返回二级冷凝器43继续循环加热;随环境温度升高、当高温末端10的供热负荷逐渐减少时优先降低二级冷凝器43的放热量,并直至停止二级热泵4的尖峰加热运行模式;随环境温度继续升高、当高温末端10的供热负荷继续减少时优先降低高温区蓄热管组1的放热量,并直至停止高温区蓄热管组1的加热运行模式,并再次进入由低温余热来水c1的单热源加热模式。

22.ii.中温末端8的供热方法及流程如下:进入采暖期后优先将中温余热来水b1和太阳能加热器7作为基载热源启动,启动中温泵p3,将中温余热来水b1送入中温末端8,放热降温后送入中温余热退水b2的回水管,此时如中温末端8的供热负荷小于中温余热来水a1的热量则中温余热来水a1的部分水量仍继续送入中温区蓄热管组2进行蓄热;同时,太阳能集热器7吸收太阳能并加热管内循环水,通过出水口送往蓄热水罐6内并蓄存,当蓄热水罐6内水温达到中温采暖供水低限值后,开启太阳能水泵p7并开启太阳能供水电动阀v2,且开启中温末端进口阀v4、开启中温末端出口阀v5、开启太阳能进水调节阀v3、开启太阳能蓄热电动阀v6、关闭太阳能循环调节阀v7及关闭中温旁通阀v1,将循环水送入到中温末端8,放热冷却后的循环水自中温末端8的出水口经中温末端出口阀v5及太阳能进水调节阀v3,返回太阳能集热器7继续由太阳能加热;但当蓄热水罐6内水温低于中温采暖供水低限值后,则停运向中温末端8供入太阳能,此时关闭太阳能进水调节阀v3、打开太阳能循环调节阀v7,

蓄热水罐6的出水经太阳能水泵p7、太阳能供水电动阀v2、太阳能循环调节阀v7后送入太阳能集热器7继续加热;如不再满足光照条件则关闭太阳能水泵p7;随环境温度降低、当中温末端8的供热负荷大于中温余热来水a1和太阳能加热器7的热量之和时,启动中温区蓄热管组2的供热运行模式并将供热出水通过中温泵p3送入中温末端8,放热降温后等量回水返回中温区蓄热管组2并进行循环取热后供出;随环境温度进一步降低、当中温末端8的供热负荷大于中温余热来水a1和太阳能加热器7加上中温区蓄热管组2的供热量之和时,启动热泵5的尖峰加热运行模式,此时启动压缩机52和节流阀55,启动低温泵p2并优先将低温余热来水c1送入蒸发器51,放热降温后送入低温余热退水c2的回水管,当低温余热来水c1的热量不足时再行投运低温区蓄热管组3并增加蒸发器51的换热量,同时冷凝器53的中温出水经采暖泵p5进入中温末端8,放热降温后等量回水返回冷凝器53继续循环加热;随环境温度升高、当中温末端8的供热负荷逐渐减少时优先降低冷凝器53的放热量,并直至停止热泵5的尖峰加热运行模式;随环境温度继续升高、当中温末端8的供热负荷继续减少时优先降低中温区蓄热管组2的放热量,并直至停止中温区蓄热管组2的加热运行模式,并再次进入由低温余热来水c1和太阳能集热器7的联合加热模式。

23.iii.低温末端9的供热方法及流程如下:进入采暖期后优先将低温余热来水c1作为基载热源启动,启动低温泵p2,将低温余热来水c1送入低温末端9,放热降温后送入低温余热退水c2的回水管,此时如低温余热来水c1有裕量则其部分水量仍继续送入低温区蓄热管组3进行蓄热;随环境温度降低、当低温末端9的供热负荷继续增大、且低温余热来水c1的热量不能满足时,启动低温区蓄热管组3的供热运行模式并将供热出水通过低温泵p2送入低温末端9,放热降温后等量回水返回低温区蓄热管组3并进行循环取热后供出;随环境温度继续升高、当低温末端9的供热负荷继续减少时优先降低低温区蓄热管组3的放热量,并直至停止低温区蓄热管组3的加热运行模式,并再次进入由低温余热来水c1的单热源加热模式。

24.(三)采用专用智能控制系统,对所述基于跨季节分级蓄热的复合热源柔性清洁供热系统的运行参数进行监测,并对上述蓄热、取热过程进行全年实时自动控制和调节。

25.虚拟高温分界线l1两侧相邻的高温区蓄热管组1和高温区蓄热管组1的部分地埋管互为备用,并根据蓄热和取热过程及状况互相切换。虚拟低温分界线l2两侧相邻的低温区蓄热管组3和中温区蓄热管组2的部分地埋管互为备用,并根据蓄热和取热过程及状况互相切换。

26.高温区蓄热管组1、高温区蓄热管组1和低温区蓄热管组3采用地埋管结构。

27.高温末端10采用暖气片、风机盘管或钢穿片结构,其进水温度范围45~80℃,出水温度范围35~45℃。

28.中温末端8采用地板采暖盘管结构或风机盘管结构,其进水温度范围30~40℃,出水温度范围25~35℃。

29.低温末端9采用地板采暖盘管结构或侧墙、顶板盘管结构,其进水温度范围20~30℃,出水温度范围10~25℃。

30.蓄热水罐6除了设置有进水口、循环出水口外,还设置有生活热水d的出口、补水e的进口和排污水f的出口。

31.热泵5采用能效比cop达到10~20级的高效热泵结构,二级热泵4采用能效比cop达

到8~15级的高效热泵结构。

32.低温余热来水c1来自于距离所述土壤源分级蓄热系统较近的工业企业的低温余热资源;所述的高温余热来水a1和中温余热来水b1优选来自于距离所述土壤源分级蓄热系统较近的工业企业的高中温余热热源,或者距离最远达200km的工业企业的高中温余热热源。高温区蓄热管组1和中温区蓄热管组2也可与所述的低温区蓄热管组3分开设置,并设置于距离高温余热来水a1和中温余热来水b1更近、而距离所述的室内末端最远达200km的区域的地下土壤中,并在采暖期进行远距离输送余热。

33.本专利的创新性和技术效果如下。

34.(1)该专利可实现基于工业余热及太阳能的清洁能源跨季节供热,与传统供热方式相比可节能80%~90%以上,真正实现了大规模分布式碳中和清洁供热方式。在余热资源凛赋、土壤热物性、供热末端形式等适配的情况下,依靠工艺余热及太阳能即可承担全部供热负荷的40%~70%或更高,再利用超高效热泵进行尖峰加热,其热泵及系统耗电量得以极大降低,从而与传统的锅炉供热、或目前常规的热泵供热相比,其系统能耗将可降低到只有10%~20%级。

35.(2)在整个蓄热、输热、供热的系统的拓扑结构上,采用各类高中低位工业余热资源和太阳能的分散采集;分级进行集中大规模地下土壤储热,且高温蓄热区设置于内圈,其边缘区外溢的余热可作为中圈的中温蓄热区的部分热源,同理中温蓄热区边缘区外溢的余热可作为外圈的低温蓄热区的部分热源;高温蓄热区和中温蓄热区交界处的蓄热管束可互为备用、必要时互相转换,同理中低温区亦然,从而增强了蓄热的灵活性及可调节性;输配热及供热系统则采用集中式输热、半集中式供热,其中热泵、太阳能需要根据供热末端的具体情况进行分布式设置和供热。

36.(3)非采暖的蓄热运行根据工艺余热的品位采用不同的储热区域和参数,以最大程度地利用其能量品位、并增强与供热末端参数的匹配度,有效降低热泵承担的负荷率及其参数等级,且可最大幅度提高其能效比cop及降低耗电量。太阳能则投入中温蓄热过程,因通常中温末端(地板辐射采暖为主)的占比最大,且太阳能参数不高可进一步提高其对太阳能的有效利用率、降低太阳能设备容量及造价。

37.(4)设置低温蓄热区可最方便地、最大幅度的利用大多数工业企业的最大比例的循环冷却水,而高于此水平的余热资源占比往往要小得多。同时,充分考虑和利用了低温末端的供热需求,与所述低温蓄热有效匹配,乃至有助于大幅提高低温末端供热的比例,进一步显著降低社会整体的人工热源的供热负荷需求。

38.(5)冬季采暖时仍然优先采用工艺余热及太阳能供暖,在有富裕热源的情况下仍然不断地向地下土壤蓄热;只是在上述热源不足时才启动蓄热部分的供暖;只在尖峰负荷时才启动高效热泵供暖,从而实现了最大程度利用余热和自然能源供暖,最大程度地降低了系统耗电量,提高了系统能效比及经济性。

39.(6)可接受远距离工厂的高中温余热进行蓄热,解决了利用远离供热用户的大规模高能耗工厂的大量余热无法用于供暖的固有难题。

40.(7)实现远距离蓄热,并在采暖期向热用户及其热泵系统进行远距离输送高中温余热,解决了热用户附近缺乏大规模蓄热用地的固有难题,可将高中温蓄热装置设置于热用户和高中温余热工厂之间的任何合适的地块上,乃至荒山野岭均可作为蓄热用地。采暖

期可远距离输送该余热至热用户处,只要温差足够大、则管径就可相对较小,则初投资显著降低,整个热源及供热系统的全寿命费用就可显著降低,由原来的不可能变为具有技术经济可行性,为大量存在的地址偏远的大规模高耗能企业的余热供热,包括南方地区的大规模清洁供热,提供了极佳的工程可实施性。

41.(8)同样地,利用荒山野岭等事宜地块,投建大量的太阳能集热,和配套的高中温跨季节蓄热设施,形成分布式蓄热——集中式输配模式,具有技术创新性和工程可实施性。

42.因此,本专利从根本上改变了传统化石燃料供暖及常规热泵供暖的形式及其能耗,实现了跨季节、大规模的分级蓄热,和系统高效供热,具有显见的节能、健康、环保与经济优势,便于生产、实施和运行,适于大规模推广应用,体现了碳中和条件下的实际发展需要及节能环保的时代主题。

附图说明

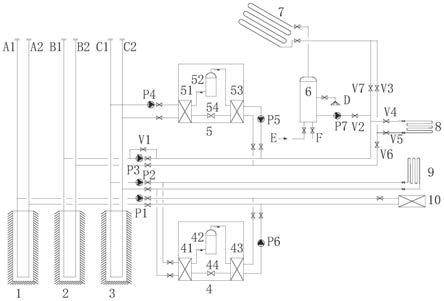

43.图1是本专利的系统原理图,图2是本专利的跨季节多级蓄热的打井分步示意图。

44.图1、2中各部件编号与名称如下:为高温区蓄热管组1、中温区蓄热管组2、低温区蓄热管组3、二级热泵4、二级蒸发器41、二级压缩机42、二级冷凝器43、二级节流阀44、热泵5、蒸发器51、压缩机52、冷凝器53、节流阀54、蓄热水罐6、太阳能集热器7、中温末端8、低温末端9、高温末端10、内圈地层蓄热区a、高温余热来水a1、高温余热退水a2、中圈地层蓄热区b、中温余热来水b1、中温余热退水b2、外圈地层蓄热区c、低温余热来水c1、低温余热退水c2、生活热水d、补水e、排污水f、虚拟高温分界线l1、虚拟中温分界线l2、高温泵p1、低温泵p2、中温泵p3、一级热源泵p4、一级采暖泵p5、二级采暖泵p6、太阳能水泵p7、中温旁通阀v1、太阳能供水电动阀v2、太阳能进水调节阀v3、中温末端进口阀v4、开启中温末端出口阀v5、开启开启太阳能蓄热电动阀v6、关闭太阳能循环调节阀v7。

具体实施方式

45.图1是本专利的系统原理图,图2是本专利的跨季节多级蓄热的打井分步示意图。

46.本专利的具体描述是:基于跨季节分级蓄热的复合热源柔性清洁供热方法与系统,该复合热源柔性清洁供热系统由土壤源分级蓄热系统、太阳能系统、超高效热泵、室内末端及管路系统组成,其中土壤源分级蓄热系统由3组地埋管管组组成,其中内圈地层蓄热区a为高温区蓄热管组1,中圈地层蓄热区b为中温区蓄热管组2,外圈地层蓄热区c为低温区蓄热管组3,高温区蓄热管组1和中温区蓄热管组2之间为虚拟高温分界线l1,中温区蓄热管组2和低温区蓄热管组3之间为虚拟中温分界线l2,室内采暖末端分为高温末端10、中温末端8和低温末端9,超高效热泵分为热泵5和二级热泵4,太阳能系统包括太阳能集热器7和蓄热水罐6,其中高温区蓄热管组1的进水口与高温余热来水a1的管路相通,并通过高温泵p1与高温末端10的进水口相连,高温区蓄热管组1的出水口与高温余热退水a2的管路相通,并与高温末端10的出水口相连;中温区蓄热管组2的进水口与中温余热来水b1的管路相通,并通过中温泵p3与中温末端8的进水口相连,中温区蓄热管组2的出水口与中温余热退水b2的管路相通,并与中温末端10的出水口相连;低温区蓄热管组3的进水口与低温余热来水c1的管路相通,并通过低温泵p2与低温末端9的进水口和二级热泵4的蒸发器41的进水口相连,并通过一级热源泵p4和热泵5的蒸发器51的进水口相连,低温区蓄热管组3的出水口与低温

余热退水c2的管路相通,并与低温末端9的出水口相连,与热泵5的蒸发器51的出水口和二级热泵4的蒸发器41的出水口相连;热泵5的冷凝器53的出水口通过一级采暖泵p5与中温末端8的进水口相连,热泵5的冷凝器53的进水口与中温末端8的出水口相连;二级热泵4的二级冷凝器43的出水口通过二级采暖泵p6与高温末端10的进水口相连,二级热泵4的二级冷凝器43的进水口与高温末端10的出水口相连;中温末端8的出水口还与太阳能集热器7的进水口相连,太阳能集热器7的出水口与蓄热水罐6的进水口相连,蓄热水罐6的出水口通过太阳能水泵p7与中温末端8的进水口相连。

47.复合热源柔性清洁供热系统的具体工作方法如下。

48.(一)在非采暖期蓄热的工作方法如下。

49.i.高温区蓄热管组1接受高温余热源的循环加热,高温余热源的来水温度55~90,并最终将其所属地下土壤区域加热到50~85℃,优选地,55~70℃。

50.ii.中温区蓄热管组2接受中温余热源的循环加热,中温余热源的来水温度45~55,并最终将其所属地下土壤区域加热到40~50℃,优选地,45~50℃。

51.iii.低温区蓄热管组3接受低温余热源的循环加热,低温余热源的来水温度30~40,并最终将其所属地下土壤区域加热到25~40℃,优选地,30~35℃。

52.iv.太阳能系统的太阳能集热器7和蓄热水罐6在有光照条件下向中温区蓄热管组2注入太阳能并蓄热,具体方法及流程如下:太阳能集热器7吸收太阳能并加热管内循环水,通过出水口送往蓄热水罐6内并蓄存,当蓄热水罐6内水温达到中温供水低限值后,开启太阳能水泵p7并开启太阳能供水电动阀v2,且关闭中温末端进口阀v4、关闭中温末端出口阀v5、开启太阳能进水调节阀v3、太阳能蓄热电动阀v6、停运中温泵p3及开启中温旁通阀v1,将循环水送入到中温区蓄热管组2内并与周边土壤换热,放热冷却后的循环水自中温区蓄热管组2的出水口经太阳能蓄热电动阀v6及太阳能进水调节阀v3,返回太阳能集热器7继续由太阳能加热;但当蓄热水罐6内水温低于中温供水低限值后,则停运向中温区蓄热管组2注入太阳能,此时关闭中温旁通阀v1关闭太阳能蓄热电动阀v6,蓄热水罐6的出水经太阳能水泵p7、太阳能供水电动阀v2、太阳能循环调节阀v7后送入太阳能集热器7继续加热;如不再满足光照条件则关闭太阳能水泵p7。

53.v.依据地下土壤的蓄热及传热特性,高温区蓄热管组1通过虚拟高温分界线l1向中温区蓄热管组2自然传热,中温区蓄热管组2通过虚拟高温分界线l1向低温区蓄热管组3自然传热。

54.(二)在采暖期联合供热的工作方法如下。

55.i.高温末端10的供热方法及流程如下:进入采暖期后优先将高温余热来水a1作为基载热源启动,启动高温泵p1,将高温余热来水a1送入高温末端10,放热降温后送入高温余热退水a2的回水管,此时如高温末端10的供热负荷小于高温余热来水a1的热量则高温余热来水a1的部分水量仍继续送入高温区蓄热管组1进行蓄热;随环境温度降低、当高温末端10的供热负荷大于高温余热来水a1的热量时,启动高温区蓄热管组1的供热运行模式并将供热出水通过高温泵p1送入高温末端10,放热降温后等量回水返回高温区蓄热管组1并进行循环取热后供出;随环境温度进一步降低、当高温末端10的供热负荷大于高温余热来水a1的热量加上高温区蓄热管组1的供热量之和时,启动二级热泵4的尖峰加热运行模式,此时启动二级压缩机42和二级节流阀44,启动低温泵p2并优先将低温余热来水c1送入二级蒸发

器41,放热降温后送入低温余热退水c2的回水管,当低温余热来水c1的热量不足时再行投运低温区蓄热管组3并增加二级蒸发器41的换热量,同时二级冷凝器43的高温出水经二级采暖泵p6进入高温末端10,放热降温后等量回水返回二级冷凝器43继续循环加热;随环境温度升高、当高温末端10的供热负荷逐渐减少时优先降低二级冷凝器43的放热量,并直至停止二级热泵4的尖峰加热运行模式;随环境温度继续升高、当高温末端10的供热负荷继续减少时优先降低高温区蓄热管组1的放热量,并直至停止高温区蓄热管组1的加热运行模式,并再次进入由低温余热来水c1的单热源加热模式。

56.ii.中温末端8的供热方法及流程如下:进入采暖期后优先将中温余热来水b1和太阳能加热器7作为基载热源启动,启动中温泵p3,将中温余热来水b1送入中温末端8,放热降温后送入中温余热退水b2的回水管,此时如中温末端8的供热负荷小于中温余热来水a1的热量则中温余热来水a1的部分水量仍继续送入中温区蓄热管组2进行蓄热;同时,太阳能集热器7吸收太阳能并加热管内循环水,通过出水口送往蓄热水罐6内并蓄存,当蓄热水罐6内水温达到中温采暖供水低限值后,开启太阳能水泵p7并开启太阳能供水电动阀v2,且开启中温末端进口阀v4、开启中温末端出口阀v5、开启太阳能进水调节阀v3、开启太阳能蓄热电动阀v6、关闭太阳能循环调节阀v7及关闭中温旁通阀v1,将循环水送入到中温末端8,放热冷却后的循环水自中温末端8的出水口经中温末端出口阀v5及太阳能进水调节阀v3,返回太阳能集热器7继续由太阳能加热;但当蓄热水罐6内水温低于中温采暖供水低限值后,则停运向中温末端8供入太阳能,此时关闭太阳能进水调节阀v3、打开太阳能循环调节阀v7,蓄热水罐6的出水经太阳能水泵p7、太阳能供水电动阀v2、太阳能循环调节阀v7后送入太阳能集热器7继续加热;如不再满足光照条件则关闭太阳能水泵p7;随环境温度降低、当中温末端8的供热负荷大于中温余热来水a1和太阳能加热器7的热量之和时,启动中温区蓄热管组2的供热运行模式并将供热出水通过中温泵p3送入中温末端8,放热降温后等量回水返回中温区蓄热管组2并进行循环取热后供出;随环境温度进一步降低、当中温末端8的供热负荷大于中温余热来水a1和太阳能加热器7加上中温区蓄热管组2的供热量之和时,启动热泵5的尖峰加热运行模式,此时启动压缩机52和节流阀55,启动低温泵p2并优先将低温余热来水c1送入蒸发器51,放热降温后送入低温余热退水c2的回水管,当低温余热来水c1的热量不足时再行投运低温区蓄热管组3并增加蒸发器51的换热量,同时冷凝器53的中温出水经采暖泵p5进入中温末端8,放热降温后等量回水返回冷凝器53继续循环加热;随环境温度升高、当中温末端8的供热负荷逐渐减少时优先降低冷凝器53的放热量,并直至停止热泵5的尖峰加热运行模式;随环境温度继续升高、当中温末端8的供热负荷继续减少时优先降低中温区蓄热管组2的放热量,并直至停止中温区蓄热管组2的加热运行模式,并再次进入由低温余热来水c1和太阳能集热器7的联合加热模式。

57.iii.低温末端9的供热方法及流程如下:进入采暖期后优先将低温余热来水c1作为基载热源启动,启动低温泵p2,将低温余热来水c1送入低温末端9,放热降温后送入低温余热退水c2的回水管,此时如低温余热来水c1有裕量则其部分水量仍继续送入低温区蓄热管组3进行蓄热;随环境温度降低、当低温末端9的供热负荷继续增大、且低温余热来水c1的热量不能满足时,启动低温区蓄热管组3的供热运行模式并将供热出水通过低温泵p2送入低温末端9,放热降温后等量回水返回低温区蓄热管组3并进行循环取热后供出;随环境温度继续升高、当低温末端9的供热负荷继续减少时优先降低低温区蓄热管组3的放热量,并

直至停止低温区蓄热管组3的加热运行模式,并再次进入由低温余热来水c1的单热源加热模式。

58.(三)采用专用智能控制系统,对所述基于跨季节分级蓄热的复合热源柔性清洁供热系统的运行参数进行监测,并对上述蓄热、取热过程进行全年实时自动控制和调节。

59.虚拟高温分界线l1两侧相邻的高温区蓄热管组1和高温区蓄热管组1的部分地埋管互为备用,并根据蓄热和取热过程及状况互相切换。虚拟低温分界线l2两侧相邻的低温区蓄热管组3和中温区蓄热管组2的部分地埋管互为备用,并根据蓄热和取热过程及状况互相切换。

60.高温区蓄热管组1、高温区蓄热管组1和低温区蓄热管组3采用地埋管结构。

61.高温末端10采用暖气片、风机盘管或钢穿片结构,其进水温度范围45~80℃,出水温度范围35~45℃。

62.中温末端8采用地板采暖盘管结构或风机盘管结构,其进水温度范围30~40℃,出水温度范围25~35℃。

63.低温末端9采用地板采暖盘管结构或侧墙、顶板盘管结构,其进水温度范围20~30℃,出水温度范围10~25℃。

64.蓄热水罐6除了设置有进水口、循环出水口外,还设置有生活热水d的出口、补水e的进口和排污水f的出口。

65.热泵5采用能效比cop达到10~20级的高效热泵结构,二级热泵4采用能效比cop达到8~15级的高效热泵结构。

66.低温余热来水c1来自于距离所述土壤源分级蓄热系统较近的工业企业的低温余热资源;所述的高温余热来水a1和中温余热来水b1优选来自于距离所述土壤源分级蓄热系统较近的工业企业的高中温余热热源,或者距离最远达200km的工业企业的高中温余热热源。高温区蓄热管组1和中温区蓄热管组2也可与所述的低温区蓄热管组3分开设置,并设置于距离高温余热来水a1和中温余热来水b1更近、而距离所述的室内末端最远达200km的区域的地下土壤中,并在采暖期进行远距离输送余热。

67.需要指出的是,本专利的具体应用方式并不限于上述实施例的具体描述,凡是在此基础上进行的简单变形应用均可认为是落在本专利保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1