用于制冷系统的冷媒增流器、制冷系统和制冷设备的制作方法

1.本实用新型属于制冷技术领域,具体提供了一种用于制冷系统的冷媒增流器、制冷系统和制冷设备。

背景技术:

2.现有的制冷系统一般都包括依次首尾相接的压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,以使冷媒沿着压缩机

→

冷凝器

→

节流装置

→

蒸发器

→

压缩机的路径循环流动。

3.现有制冷系统中的节流装置一般为毛细管或电子膨胀阀。但是,在冷媒流量较小的制冷系统中,无论是毛细管还是电子膨胀阀,都存在一定的缺陷。

4.在节流装置为毛细管的制冷系统中,如图1所示,在现有的一种制冷系统中,压缩机001、冷凝器002、防露管003、干燥过滤器004、毛细管005、蒸发器006、低压储液包007和换热回气管008依次首尾相接。毛细管005对冷媒流量的调节方式简要说明如下:

5.当流经毛细管005的冷媒流量偏小时,蒸发器006出口冷媒过热,低压储液包007中储存的液态冷媒逐渐气化并参与系统循环。低压储液包007中储存的液态冷媒逐渐减少,冷凝器002中的冷媒量逐渐增加,冷凝器002中的冷凝压力(基本等同于节流前的冷媒压力)和节流前的冷媒过冷度逐渐增加,导致经过毛细管005的冷媒流量逐渐增加,直至稳定运行。稳定运行时,从蒸发器006出口输出的冷媒几乎刚好蒸发完毕并且也不过热,低压储液包007中储存的液态冷媒量几乎稳定不变,经过毛细管005的冷媒流量也几乎稳定不变。

6.当流经毛细管005的冷媒流量偏大时,蒸发器006出口冷媒带液。由于低压储液包007有气液分离的作用,低压储液包007中储存的液态冷媒逐渐气逐渐增加,冷凝器002中的冷媒量逐渐减小,冷凝器002中的冷凝压力(基本等同于节流前的冷媒压力)和节流前的过冷度逐渐减小,导致经过毛细管005的冷媒流量逐渐减小,直至稳定运行。稳定运行时,从蒸发器006出口输出的冷媒几乎刚好蒸发完毕也不过热,低压储液包007中储存的液态冷媒量几乎稳定不变,经过毛细管005的冷媒流量也几乎稳定不变。

7.在节流装置为毛细管的制冷系统中,毛细管节流存在如下缺陷:系统制冷、系统调节冷媒流量的速率较慢;蒸发器出口处的低压储液包占用空间;低压储液包在制冷系统工作冷媒流动时有异常噪音;在两个并联制冷回路都带低压储液包的情况下,仅一路运行时,会存在另一路低压储液包中的液态冷媒难以进入在循环的回路中,导致在循环的回路中冷媒欠缺,影响在循环回路的正常运行(如降温缓慢、制冷效率低等)。

8.在节流装置为电子膨胀阀的制冷系统中,如图2所示,在现有的一种制冷系统中,压缩机001、冷凝器002、高压储液器009、干燥过滤器004、电子膨胀阀010和蒸发器006依次首尾相接。电子膨胀阀010对冷媒流量的调节方式简要说明如下:

9.当流经电子膨胀阀010的冷媒流量偏小时,蒸发器006出口的冷媒过热度会增加,则电子膨胀阀010的开度会加大,导致经过电子膨胀阀010的冷媒流量加大,直至制冷系统稳定运行。系统稳定运行时,经过电子膨胀阀010的冷媒流量几乎不变。

10.当流经电子膨胀阀010的冷媒流量偏大时,蒸发器006出口的冷媒过热度会减小,

则电子膨胀阀010的开度会减小,导致经过电子膨胀阀010的冷媒流量减小,直至制冷系统稳定运行。系统稳定运行时,经过电子膨胀阀010的冷媒流量几乎不变。

11.在节流装置为电子膨胀阀的制冷系统中,电子膨胀阀节流存在如下缺陷:电子膨胀阀节流方式存在如下缺陷:在制冷量较小的场合(如100w以下,甚至50w以下),所需的电子膨胀阀口径也较小(约0.4mm),难以加工量产(目前成熟量产的,口径均在0.8mm或以上);在制冷量较小的场合,需要的电子膨胀阀口径较小(比如0.4mm),而且正常工作时开度更小,极容易由于杂质引起堵塞,即使电子膨胀阀前设置干燥过滤器也不能保证不堵塞(至少电子膨胀阀的进口还需焊接,而焊接容易产生细小杂质),影响制冷系统正常工作;电子膨胀阀成本高;若采用电子膨胀阀,其复位及动作噪音大。

12.因此,现在亟需一种新的针对小流量(制冷量较小)的制冷系统/支路进行流量调整的解决方案。尤其是亟需一种新的针对节流能力固定的节流装置来调整冷媒流量的解决方案。

技术实现要素:

13.本实用新型的一个目的在于,解决现有节流能力固定的节流装置无法调整冷媒流量的问题。

14.为实现上述目的,本实用新型在第一方面提供了一种用于制冷系统的冷媒增流器,所述制冷系统包括依次流体连接的第一压缩机、第一冷凝器、第一节流装置和第一蒸发器,所述第一蒸发器还与所述第一压缩机流体连接;所述冷媒增流器包括流体构件和半导体制冷构件,所述流体构件串联在所述第一冷凝器与所述第一节流装置之间;所述半导体制冷构件与所述流体构件热接触,所述半导体制冷构件用于提升所述流体构件内冷媒的过冷度,以增加进入所述第一节流装置内冷媒的流量。

15.可选地,所述冷媒增流器还包括壳体,所述流体构件的至少一部分位于所述壳体内,所述半导体制冷构件安装到所述壳体的侧壁上。

16.可选地,所述壳体的侧壁上设置有安装孔,所述半导体制冷构件嵌入到所述安装孔中,以使所述半导体制冷构件的制冷端位于所述壳体的内侧,使所述半导体制冷构件的散热端位于所述壳体的外侧;并且/或者,所述壳体相对的两侧分别安装有所述半导体制冷构件。

17.可选地,所述壳体内填充有导热硅脂,所述导热硅脂用于促进所述流体构件与所述半导体制冷构件之间的热量传递。

18.本实用新型在第二方面提供了一种制冷系统,包括依次流体连接的第二压缩机、第二冷凝器、第一方面中任一项所述的冷媒增流器、第二节流装置和第二蒸发器,所述第二蒸发器还与所述第二压缩机流体连接,所述流体构件串联在所述第二冷凝器与所述第二节流装置之间,以使所述第二冷凝器和所述第二节流装置借助所述流体构件流体连接到一起;所述半导体制冷构件与所述流体构件热接触,所述半导体制冷构件用于提升所述流体构件内冷媒的过冷度,以增加进入所述第二节流装置内冷媒的流量。

19.可选地,所述制冷系统还包括过热度检测装置,所述过热度检测装置用于检测流经所述第二蒸发器的冷媒的过热度。

20.可选地,所述第二节流装置是毛细管。

21.可选地,所述制冷系统还包括串联在所述第二冷凝器与所述冷媒增流器之间的换向阀,所述制冷系统还包括串联在所述换向阀与所述压缩机之间的第三节流装置和第三蒸发器。

22.可选地,所述制冷系统还包括串联在所述换向阀与所述第三蒸发器之间的第四节流装置和第四蒸发器。

23.本实用新型在第三方面还提供了一种制冷设备,包括第二方面中任一项所述的制冷系统,所述制冷设备是冰箱、冷柜或空调。

24.基于前文的描述,本领域技术人员能够理解的是,在本实用新型前述的技术方案中,通过为制冷系统配置冷媒增流器,并使半导体制冷构件串联在第一冷凝器与第一节流装置之间,以及使半导体制冷构件与流体构件热接触,使得半导体制冷构件能够向流体构件内的冷媒提供冷量,从而提升流体构件内冷媒的过冷度,进而增加进入第一节流装置内冷媒的流量。因此,本实用新型能够通过冷媒增流器增加冷媒流经毛细管的流量。

25.本领域技术人员还能够理解的是,由于相同体积的液态冷媒要多于相同体积气态的冷媒,所以本实用新型的制冷系统在使用时,仅需要配置一个最小通流能力的毛细管,并在需要增加冷媒流量时,给冷媒增流器通电以增加毛细管上游段冷媒的过冷量,从而使冷媒中的气态冷媒减少,液态冷媒增加,从而增加冷媒流经毛细管流经的流量。

26.进一步,通过过热度检测装置检测流经第二蒸发器的冷媒的过热度,使得制冷系统能够根据该过热度来控制冷媒增流器的工作状态。具体地,当流经第二蒸发器的冷媒的过热度超过达到上限时,使冷媒增流器通电,从而增加冷媒流经毛细管流经的流量。并且,流向冷媒增流器的电流随着该过热度的增加而逐渐增加。

27.根据下文结合附图对本实用新型具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本实用新型的上述以及其他目的、优点和特征。

附图说明

28.为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,后文将参照附图来描述本实用新型的部分实施例。本领域技术人员应当理解的是,同一附图标记在不同附图中所标示的部件或部分相同或类似;本实用新型的附图彼此之间并非一定是按比例绘制的。附图中:

29.图1是现有技术中一种采用毛细管作为节流装置的制冷系统的构成示意图;

30.图2是现有技术中一种采用电子膨胀阀作为节流装置的制冷系统的构成示意图;

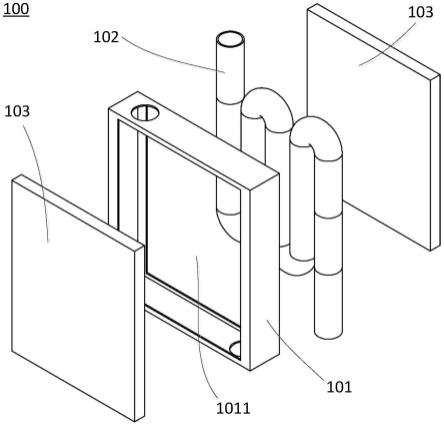

31.图3是本实用新型一些实施例中冷媒增流器的轴测视图;

32.图4是本实用新型一些实施例中冷媒增流器的结构分解图;

33.图5是本实用新型一些实施例中制冷系统的构成示意图;

34.图6是本实用新型另一些实施例中制冷系统的构成示意图。

具体实施方式

35.本领域技术人员应当理解的是,下文所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是本实用新型的全部实施例,该一部分实施例旨在用于解释本实用新型的技术原理,并非用于限制本实用新型的保护范围。基于本实用新型提供的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的情况下所获得的其它所有实施例,仍应落入到本实用新

型的保护范围之内。

36.需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“中心”、“上”、“下”、“顶部”“底部”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

37.此外,还需要说明的是,在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

38.下面参照图3和图4来对本实用新型一些实施例中的冷媒增流器进行说明。其中,图3是本实用新型一些实施例中冷媒增流器的轴测视图,图4是本实用新型一些实施例中冷媒增流器的结构分解图。

39.如图3和图4所示,在本实用新型的一些实施例中,冷媒增流器100包括壳体101、流体构件102和半导体制冷构件103。其中,流体构件102的至少一部分位于壳体101内,半导体制冷构件103安装到壳体101的侧壁上。

40.继续参阅图3和图4,壳体101上相对的两个侧壁上分别设置有一个贯穿孔(图中未标记),该贯穿孔用于使流体构件102穿过壳体101的侧壁。壳体101上相对的另外两个侧壁上分别设置有安装孔1011,该安装孔1011用于安装半导体制冷构件103。

41.此外,在本实用新型的其他实施例中,本领域技术人员也可以根据需要,将允许流体构件102穿过的贯穿孔设置在壳体101上其他任意可行的位置。例如,将两个贯穿孔设置在壳体101相邻的两个侧壁上,或者将两个贯穿孔设置在壳体101的同一个侧壁上。

42.进一步,在本实用新型的其他实施例中,本领域技术人员还可以根据需要,在壳体101的一个侧壁上设置安装孔1011;或者,在壳体101相邻的侧壁上设置安装孔1011;或者,在壳体101的至少三个侧壁上设置安装孔1011。

43.或者,本领域技术人员还可以根据需要,省去安装孔1011,将半导体制冷构件103直接安装到壳体101侧壁的外侧。

44.如图3和图4所示,在本实用新型的一些实施例中,流体构件102是管件,流体构件102以折弯的方式布置,并且折弯的部分位于壳体101内,以增加流体构件102在壳体101内的表面积。

45.此外,在本实用新型的其他实施例中,本领域技术人员也可以根据需要,流体构件102设置为其他任意可行的结构,例如具有空腔的正方体。

46.如图3和图4所示,在本实用新型的一些实施例中,半导体制冷构件103安装到安装孔1011内。并且,半导体制冷构件103的制冷端位于壳体101的内侧,半导体制冷构件103的散热端位于壳体101的外侧。优选地,半导体制冷构件103的制冷端与流体构件102抵接。

47.在本实用新型中,半导体制冷构件103可以是任意可行的构件,例如半导体制冷片。

48.优选地,在本实用新型的一些实施例中,壳体101内填充有导热硅脂,导热硅脂用

于促进流体构件102与半导体制冷构件103之间的热量传递。

49.在本实用新型中,在能够保证半导体制冷构件103能够冷却流体构件102的前提下,本领域技术人员能够理解的是,可以对本实用新型前文所描述的冷媒增流器100进行适当调整。例如,省去壳体101的设置,并使半导体制冷构件103与流体构件102热接触(例如直接抵接或通过导热硅脂抵接)。

50.下面参阅图5所示的制冷系统来对本实用新型的冷媒增流器100的工作原理进行详细说明。

51.如图5所示,在本实用新型的一些实施例中,制冷系统包括第一压缩机201、第一冷凝器202、可选的第一防露管203、可选的第一干燥过滤器204、作为第一节流装置的第一毛细管205、第一蒸发器206、可选的第一换热回气管207、第一温度传感器2081、第二温度传感器2082和冷媒增流器100。

52.其中,第一压缩机201、第一冷凝器202、第一防露管203、冷媒增流器100(具体是流体构件102)、第一干燥过滤器204、第一毛细管205、第一蒸发器206和第一换热回气管207依次流体连接,并且第一换热回气管207还与第一压缩机201流体连接,以使冷媒沿着以下路径流动:

53.第一压缩机201

→

第一冷凝器202

→

第一防露管203

→

冷媒增流器100

→

第一干燥过滤器204

→

第一毛细管205

→

第一蒸发器206

→

第一换热回气管207

→

第一压缩机201。

54.本领域技术人员能够理解的是,冷媒在流经冷媒增流器100时为气液两态。当冷媒增流器100通电降温时,流经冷媒增流器100的冷媒,气态减少,液态增多。由于相同体积时,液体冷媒的含量大于气体冷媒的含量,所以,在冷媒流速(冷媒的流动速度)不变的情况下,冷媒增流器100能够增加冷媒的流量(冷媒单位时间流过的量)。因此,在冷媒源源不断供给的情况下,以及在冷媒增流器100下游第一毛细管205的通流能力不变的情况下,流过第一毛细管205的冷媒的流量变大。

55.进一步,第一温度传感器2081设置在第一蒸发器206的进口处,第二温度传感器2082设置在第一蒸发器206的出口处。为了方面描述,本实用新型将第一温度传感器2081检测到的温度记作x,将第二温度传感器2082检测到的温度记作y。则,第一蒸发器206出口处冷媒的过热度为y-x。

56.假定,第一蒸发器206出口处冷媒的预设过热度为a,该a为3~7k之间的某一个定值,或数值范围(4~6k)。则,在本实用新型的一些实施例中,冷媒增流器100的控制方法如下:

57.当过热度y-x>a时,表示流过第一毛细管205的冷媒流量较少。加大冷媒增流器100的制冷量,使第一毛细管205节流前的冷媒过冷度增加(冷媒的液相增多,气相减少),使得经过第一毛细管205的冷媒流量增加,进而使得第一蒸发器206出口过热度y-x减小。

58.当过热度y-x<a时,表示流过第一毛细管205的冷媒流量已经变得较大。减小冷媒增流器100的制冷量,使第一毛细管205节流前的冷媒过冷度减小(冷媒的液相减少,气相增多),使得导致经过第一毛细管205的冷媒流量减小,进而使得第一蒸发器206出口过热度y-x增加。

59.当过热度y-x=a时,表示流过第一毛细管205的冷媒流量刚好,使冷媒增流器100保持当前的制冷量。

60.此外,在本实施例的其他实施例中,本领域技术人员也可以根据需要,省去第二温度传感器2082,并为制冷系统配置第三温度传感器2083,该第三温度传感器2083设置在第一换热回气管207的某一位置处。为了方面描述,将第一温度传感器2081检测到的温度记作x,将第三温度传感器2083检测到的温度记作x。则,冷媒在第三温度传感器2083处的过热度为z-x。

61.假定,冷媒在第三温度传感器2083处的预设过热度为b,该b为5~15k之间的某一个定值,或数值范围(7~12k)。

62.本领域技术人员能够理解的是,b之所以大于a,是因为冷媒在第一蒸发器206与第三温度传感器2083之间进一步吸收了热量。

63.在本实用新型中,通过第一温度传感器2081和第三温度传感器2083控制冷媒增流器100的逻辑,与通过第一温度传感器2081和第二温度传感器2082控制冷媒增流器100的逻辑相同,所以此处不再进行赘述。

64.基于前文的描述,本领域技术人员能够理解的是,本实用新型的冷媒增流器100通过对流经其的冷媒进行制冷,使冷媒中的气相冷媒减少,液相冷媒增多,从而增加了冷媒的流量。因此,本实用新型的冷媒增流器100应用到制冷系统中时,能够增加冷媒对毛细管的供给,起到增流的作用。

65.由此可见,本实用新型的冷媒增流器100与通流能力较小毛细管的组合能够替代小通径电子膨胀阀,节约了成本,并避免了节流装置发生堵塞的情形。

66.下面参照图6来介绍本实用新型的冷媒增流器100一种应用场景,图6中所示的制冷系统适用于冰箱。

67.如图6所示,在本实用新型的另一些实施例中,制冷系统包括第二压缩机301、第二冷凝器302、可选的第二防露管303、第二干燥过滤器304、换向阀305、可选的第一接头306、可选的高压连接软管307、可选的第二接头308、可选的第三干燥过滤器309、作为第二节流装置的第二毛细管310、第二蒸发器311、可选的第二回气管312、可选的第三接头313、可选的低压连接软管314、可选的第四接头315、作为第三节流装置的第三毛细管316、第三蒸发器317、储液包318、可选的第三回气管319、作为第四节流装置的第四毛细管320、第四蒸发器321、第一风扇322、第二风扇323、第三风扇324和冷媒增流器100。

68.其中,第二压缩机301、第二冷凝器302、第二防露管303、第二干燥过滤器304、换向阀305、冷媒增流器100(具体是流体构件102)、第一接头306、高压连接软管307、第二接头308、第三干燥过滤器309、第二毛细管310、第二蒸发器311、第二回气管312、第三接头313、低压连接软管314和第四接头315依次流体连接,以使冷媒能够沿着以下路径流动:

69.第二压缩机301

→

第二冷凝器302

→

第二防露管303

→

第二干燥过滤器304

→

换向阀305

→

冷媒增流器100

→

第一接头306

→

高压连接软管307

→

第二接头308

→

第三干燥过滤器309

→

第二毛细管310

→

第二蒸发器311

→

第二回气管312

→

第三接头313

→

低压连接软管314

→

第四接头315

→

第二压缩机301。

70.其中,第二接头308、第三干燥过滤器309、第二毛细管310、第二蒸发器311、第二回气管312和第三接头313都设置在冰箱的门体上,第二毛细管310为制冰用的毛细管,第二蒸发器311为制冰用的蒸发器。

71.继续参阅图6,第二压缩机301、第二冷凝器302、第二防露管303、第二干燥过滤器

304、换向阀305、第三毛细管316、第三蒸发器317、储液包318和第三回气管319依次流体连接,以使冷媒能够沿着以下路径流动:

72.第二压缩机301

→

第二冷凝器302

→

第二防露管303

→

第二干燥过滤器304

→

换向阀305

→

第三毛细管316

→

第三蒸发器317

→

储液包318

→

第三回气管319

→

第二压缩机301。

73.其中,第三毛细管316为冷冻毛细管,第三蒸发器317为冰箱的冷冻蒸发器。

74.继续参阅图6,第二压缩机301、第二冷凝器302、第二防露管303、第二干燥过滤器304、换向阀305、第四毛细管320、第四蒸发器321、第三蒸发器317、储液包318和第三回气管319依次流体连接,以使冷媒能够沿着以下路径流动:

75.第二压缩机301

→

第二冷凝器302

→

第二防露管303

→

第二干燥过滤器304

→

换向阀305

→

第四毛细管320

→

第四蒸发器321

→

第三蒸发器317

→

储液包318

→

第三回气管319

→

第二压缩机301。

76.其中,第四毛细管320是冷藏毛细管,第四蒸发器321是冰箱的冷藏蒸发器。

77.继续参阅图6,第二冷凝器302配置有第一风扇322,第三蒸发器317配置有第二风扇323,第四蒸发器321配置有第三风扇324。

78.进一步,从图中不难看出,换向阀305为四通换向阀,即,换向阀305包括一个进口和三个出口。换向阀305通过其进口与第二干燥过滤器304连通。冷媒增流器100(具体是流体构件102)、第三毛细管316和第四毛细管320分别与换向阀305的一个出口连通。换向阀305用于使第二干燥过滤器304与冷媒增流器100、第三毛细管316和第四毛细管320中的一项或多项导通。

79.进一步,虽然图中并未示出,但是本实用新型还提供了一种制冷设备,该制冷设备包括前文任一实施例中所描述的制冷系统,制冷设备是冰箱、冷柜或空调。

80.至此,已经结合前文的多个实施例描述了本实用新型的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本实用新型的保护范围并不仅限于这些具体实施例。在不偏离本实用新型技术原理的前提下,本领域技术人员可以对上述各个实施例中的技术方案进行拆分和组合,也可以对相关技术特征作出等同地更改或替换,凡在本实用新型的技术构思和/或技术原理之内所做的任何更改、等同替换、改进等都将落入本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1