一种含油污水处理方法、处理系统及处理系统的构建方法与流程

1.本申请属于环保水处理技术领域。具体涉及一种含油污水处理方法、处理系统及处理系统的构建方法。

背景技术:

2.在油气开发领域,化学驱是指通过在注入液中加入聚合物、表面活性剂等药剂,改变驱替液的性质及其与油藏液体之间的流度比,从而提高采收率的方法。化学驱三次采油技术的广泛应用导致含油污水呈现出成分复杂、黏度大和乳化严重等特点,处理难度大大增加。同时,随着石油开采进入中后期油田综合含水率不断提高,采出水量和回注水量的平衡被打破,各个油田污水处理压力日益增大。含油污水处理问题若不能得到很好的解决,将会严重制约我国石油工业的可持续发展。

3.油田污水处理是否达到外排标准有其明确的界定指标,除国家颁布的gb8978

‑

1996《污水综合排放标准》外,近年来全国各地相继出台了更加严格的污水排放地方标准。这些变化对于油田方来讲意味着更大的环保压力。因此,改进污水处理工艺、优化污水处理药剂以确保处理水达标外排成为众多油田企业面临的非常严峻的经济和技术难题,也是其必须承担的社会责任,并且直接影响油田公司的正常生产和可持续发展。

4.生物法属水处理领域中深度处理方法之一,其中活性污泥法和生物膜法同属好氧生物处理方法。活性污泥法是依靠曝气池中悬浮流动着的活性污泥来分解有机物的,而生物膜法则上要依靠固着于载体(填料)表面的微生物膜来净化有机物。一般情况下,生物膜法和活性污泥法常单独应用,或与其他深度处理技术相结合。例如,新疆油田何明杰等采用驯化培养的高效优势菌种对油田外排污水进行二级生化处理。处理后的污水cod低于100mg/l;含油量低于10mg/l;挥发酚浓度低于0.5mg/l。出水水质可以满足gb 8978

‑

1996《污水综合排放标准》的要求。赖刚等以新疆油田六九稠油区供热站外排水为研究对象,经分析其外排水主要超标污染因子为cod、石油类和挥发酚。结合现场实际情况及经济成本,制定了“混凝沉降

‑

水解酸化

‑

生物接触氧化”处理工艺。中试试验期间完成了复合耐盐菌剂的培养驯化、混凝工艺和生化工艺运行参数的调整优化,最终出水中的cod、石油类、挥发酚等指标达到了gb 8978

‑

1996《污水综合排放标准》中的第二类污染物最高允许排放浓度。此外,活性炭物理吸附法可以与生物法有机结合形成高效处理工艺,安庆石化采用生物活性炭法(pact)处理除油后的含油污水。研究表明,pact工艺的促进机理主要在于系统内“吸附

‑

降解

‑

再生

‑

再吸附”的协同作用,涉及到复杂的吸附与生物降解同步作用过程。

5.活性污泥和生物膜接触氧化法各有其优缺点。其中,活性污泥法优点效率高、适用范围广、方法成熟;但往往基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀现象;活性污泥法产生大量的剩余污泥,需要进行污泥无害化处理,增加了投资。对于生物膜法,其优点在于对污水水质、水量的变化有较强的适应性,管理方便,不会发生污泥膨胀;微生物世代时间较长,且生物相对更为丰富、稳定,产生的剩余污泥少。然而,生物膜法载体必不可少,增加了系统的投资;在处理城市污水时处理效率比活性污泥法低;附着于固体表面的微

生物量较难控制,操作伸缩性差。因此,将生物膜法与活性污泥法相结合可形成优势互补,发挥二者的协同作用。目前,有报道采用复合式活性污泥缺氧聚磷生物膜硝化进行除磷脱氮处理,而未见用于化学驱含油污水处理。

技术实现要素:

6.为解决化学驱含油污水呈现出的成分复杂、黏度大、乳化严重等特点,本发明提供了一种生物膜

‑

活性污泥共生系统处理化学驱含油污水方法,可实现含油污水的深度处理。

7.本申请的具体技术方案如下:

8.1、一种含油污水处理方法,其特征在于,包括如下步骤:

9.使用活性污泥处理含油污水;

10.使用生物膜处理活性污泥处理后的含油污水。

11.2、根据项1所述的含油污水处理方法,其特征在于,所述生物膜上包含:微生物菌剂和所述活性污泥中的污泥微生物。

12.3、根据项1或2所述的含油污水处理方法,其特征在于,所述微生物菌剂为解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌。

13.4、根据项1~3中任一项所述的含油污水处理方法,其特征在于,在制备所述生物膜时,所述解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比为0.1~10:1,优选为0.5~3:1,更优选为1:1。

14.5、根据项1~4中任一项所述的含油污水处理方法,其特征在于,包括如下步骤:

15.使用活性污泥处理含油污水6~12h;

16.使用生物膜处理活性污泥处理后的含油污水3~12h。

17.6、根据项1~5中任一项所述的含油污水处理方法,其特征在于,所述活性污泥为取自石化公司污水处理厂的活性污泥,其沉降比为20%~30%。

18.7、根据项1~6中任一项所述的含油污水处理方法,其特征在于,所述含油污水的含油量为0~300mg/l,含聚量为0~500mg/l,化学需氧量为0~1500mg/l。

19.8、一种含油污水处理系统,其特征在于,其包括:

20.生化池,其中填充有活性污泥,其用于进行含油污水的活性污泥处理;以及

21.生物滤池,其中含有生物膜,其用于进行含油污水的生物膜处理;

22.所述生化池与所述生物滤池连通。

23.9、根据项8所述的含油污水处理系统,其特征在于,所述生物膜上包含:微生物菌剂和活性污泥中的污泥微生物。

24.10、根据项8或9所述的含油污水处理系统,其特征在于,所述微生物菌剂为解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌。

25.11、根据项8~10中任一项所述的含油污水处理系统,其特征在于,在制备所述生物膜时,所述解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比为0.1~10:1,优选为0.5~3:1,更优选为1:1。

26.12、根据项8~11中任一项所述的含油污水处理系统,其特征在于,

27.控制含油污水在所述生化池中的处理时间为6~12h;

28.控制含油污水在所述生物滤池中的处理时间为3~12h。

29.13、根据项8~12中任一项所述的含油污水处理系统,其特征在于,所述活性污泥为取自石化公司污水处理厂的活性污泥,其沉降比为20%~30%。

30.14、根据项8~13中任一项所述的含油污水处理系统,其特征在于,所述含油污水的含油量为0~300mg/l,含聚量为0~500mg/l,化学需氧量为0~1500mg/l。

31.15、一种含油污水处理系统的构建方法,其特征在于,其包括下述步骤:

32.活性污泥的驯化;

33.制备生物膜。

34.16、根据项15所述的构建方法,其特征在于,所述活性污泥的驯化步骤包括:

35.预曝气:将活性污泥加入生化池中,通入含油污水,预曝气;

36.闷曝:排出上清液,补充添加含油污水,闷曝。

37.17、根据项15或16所述的构建方法,其特征在于,所述制备生物膜的步骤包括:

38.挂膜:使所述活性污泥中的污泥微生物粘附在填料上,通入含油污水;

39.加入菌剂:向含油污水中加入微生物菌剂,在所述填料上形成含有污泥微生物和微生物菌剂的生物膜。

40.18、根据项15~17中任一项所述的构建方法,其特征在于,所述加入菌剂步骤中,将挂膜步骤得到的粘附有污泥微生物的填料固定在挂膜培养容器中,注入含油污水,向含油污水中加入微生物菌剂和葡萄糖固体,曝气,在所述填料上形成含有污泥微生物和微生物菌剂的生物膜。

41.19、根据项15~18中任一项所述的构建方法,其特征在于,所述微生物菌剂为解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌。

42.20、根据项15~19中任一项所述的构建方法,其特征在于,在制备生物膜时,所述解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比为0.1~10:1,优选为0.5~3:1,更优选为1:1。

43.21、根据项15~20中任一项所述的构建方法,其特征在于,所述活性污泥为取自石化公司污水处理厂的活性污泥,其沉降比为20%~30%。

44.22、根据项15~21中任一项所述的构建方法,其特征在于,所述含油污水的含油量为0~300mg/l,含聚量为0~500mg/l,化学需氧量为0~1500mg/l。

45.发明的效果

46.(1)本申请充分发挥了生物膜与活性污泥两种方法的技术优势,形成优势互补,在保证含油污水高效、深度处理的同时,大大减少了污泥的产量,降低了后续流程的处理压力;

47.(2)本申请中选用特殊的微生物菌剂解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌,其加入起到了协同增效的目的,保证除油效果的同时,对污水体系中的聚合物进行降解,降低化学驱含油污水的黏度及乳化油含量,保障含聚含油污水的达标处理;

48.(3)本申请进一步限定了解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的接种量之比,使得除油降解聚合物的效果达到最优;

49.(4)含油污水与生物膜

‑

活性污泥形成稳定的微生物处理系统,耐冲击负荷较强,水质稳定,属绿色环保处理方法;

50.(5)本申请涉及的原料来源广泛、培养条件简单温和,处理过程高效便捷,具有巨

大的应用前景。

具体实施方式

51.下面将更详细地描述本申请的具体实施方式。需要说明的是,在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”或“包括”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式,然所述描述乃以说明书的一般原则为目的,并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

52.一方面,本申请提供一种含油污水处理方法,其特征在于,包括如下步骤:

53.使用活性污泥处理含油污水;

54.将活性污泥处理后的含油污水使用生物膜处理。

55.本申请的含油污水为化学驱含油污水,本申请使用活性污泥和生物膜相结合的方法,进行含油污水的处理,可同时达到除油、降聚、除cod等水中有害污染物的作用,实现含油污水的深度处理。

56.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理方法,在活性污泥处理前,还包含下述步骤:

57.将含油污水初步除油后进行曝气破乳;

58.将曝气破乳后的含油污水进行气浮除油。

59.本申请中“曝气”是指将空气中的氧强制向液体中转移的过程,其目的是获得足够的溶解氧。此外,曝气还有防止池内悬浮体下沉,加强池内有机物与微生物及溶解氧接触的目的。从而保证池内微生物在有充足溶解氧的条件下,对污水中有机物的氧化分解作用。

60.本申请中“破乳”是指乳状液完全破坏,成为不相混溶的两相。破乳实质上就是消除乳状液稳定化条件、使分散的液滴聚集、分层的过程。本申请中指将含油污水中的油脱水。

61.本申请中“气浮”是指在水中形成高度分散的微小气泡,粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒,形成水

‑

气

‑

颗粒三相混合体系,颗粒粘附气泡后,形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面,形成浮渣层被刮除,从而实现固液或者液液分离的过程。

62.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理方法,所述生物膜上包含:解淀粉芽孢杆菌、贝莱斯芽孢杆菌和所述活性污泥中的污泥微生物。

63.解淀粉芽孢杆菌(bacillus amyloliquefaciens)为芽孢杆菌属,是一种与枯草芽孢杆菌亲缘性很高的细菌,其在生长过程中可以利用采油污水中含油的原油、聚合物作为营养源,产生一系列酶,降解有机物,还能产生生物表面活性剂,其是降解碳水化合物和中间产物的功能菌。

64.贝莱斯芽孢杆菌(bacillus velezensis)是一类产芽孢的革兰氏阳性细菌,大部分芽孢杆菌具有生长迅速、易分离培养、可产生生物氧化酶、抗逆性强和生物安全性高等优点。

65.本申请中,解淀粉芽孢杆菌与贝莱斯芽孢杆菌复配可形成有效的协同效应,通过解淀粉芽孢杆菌降解油田污水中存在的原油、聚合物及有机物形成短链烷烃和单糖类物质,可以作为贝莱斯芽孢杆菌的碳源促进其生长代谢产生氧化酶,进一步促进污水中原油、聚合物及有机物的氧化,易于被解淀粉芽孢杆菌降解。

66.本申请中的解淀粉芽孢杆菌菌株于2016年1月4日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为cgmcc no.11950;贝莱斯芽孢杆菌菌株于2018年10月16日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为cgmcc no.16591,

67.在一个具体实施方式中,本申请中的解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌按照常规方法进行培养。

68.本申请采用解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌协同处理,在保证除油效果的同时,最大限度地对含油污水中的聚合物进行降解,降低化学驱含油污水的黏度及乳化油含量。

69.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理方法,在制备所述生物膜时,所述解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比为0.1~10:1,优选为0.5~3:1,更优选为1:1,例如可为0.1:1、0.2:1、0.3:1、1:3、0.4:1、1:2、0.6:1、0.7:1、0.8:1、0.9:1、1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、3.5:1、4:1、4.5:1、5:1、5.5:1、6:1、6.5:1、7:1、7.5:1、8:1、8.5:1、9:1、9.5:1、10:1等。将解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的接种量之比限定在上述范围内,可使除油降解聚合物的效果达到最优,含油污水处理系统稳定后,生物膜上有效活菌总数为1

×

109个/m2~1

×

10

13

个/m2。

70.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理方法,包括如下步骤:

71.使用活性污泥处理含油污水6~12h,优选为7~9h,例如可为6h、7h、8h、9h、10h、11h、12h等;

72.将活性污泥处理后的含油污水使用生物膜处理3~12h,例如可为3h、4h、5h、6h、7h、8h、9h、10h等。

73.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理方法,使用活性污泥处理含油污水步骤中,向活性污泥中通入含油污水,同时需要曝气处理,保持系统污水的溶解氧含量≥2mg/l,控制含油污水含油量<50mg/l,含聚量<150mg/l,化学需氧量为150mg/l,装置温度≤45℃,处理时间6~12h;将活性污泥处理后的含油污水使用生物膜处理,含油污水没过生物膜所附着的填料顶部,控制含油污水含油量<50mg/l,含聚量<150mg/l,化学需氧量为150mg/l,装置温度≤45℃,处理时间3~10h;所述填料是组合填料,例如可为醛化纤维、涤纶丝等材料组合而成。

74.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理方法,所述活性污泥为取自石化公司污水处理厂的活性污泥,其沉降比为20%~30%,例如可为20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%等,沉降比是指将混匀的曝气池活性污泥混合液迅速倒进100ml量筒中至满刻度,静置沉淀30分钟后,则沉淀污泥与所取混合液之体积比为沉降比(%);所述含油污水的含油量为0~300mg/l,例如可为0mg/l、10mg/l、20mg/l、30mg/l、40mg/l、50mg/l、60mg/l、70mg/l、80mg/l、90mg/l、100mg/l、110mg/l、120mg/l、130mg/l、140mg/l、150mg/l、160mg/l、170mg/l、180mg/l、190mg/l、200mg/l、210mg/l、220mg/l、230mg/l、240mg/l、250mg/l、260mg/l、270mg/l、280mg/l、290mg/l、300mg/l等,含油量是指单位体积含油污水中的原油含量(mg/l),含聚量为0~500mg/l,例如可为0mg/l、20mg/l、40mg/l、60mg/l、80mg/l、100mg/l、120mg/l、140mg/l、160mg/l、180mg/l、200mg/l、220mg/l、240mg/l、260mg/l、280mg/l、300mg/l、320mg/l、340mg/l、360mg/l、380mg/l、400mg/l、

420mg/l、440mg/l、460mg/l、480mg/l、500mg/l等,含聚量是指单位体积含油污水中的聚合物的含量;化学需氧量(cod)为0~1500mg/l,例如可为0mg/l、10mg/l、20mg/l、30mg/l、50mg/l、120mg/l、200mg/l、300mg/l、400mg/l、500mg/l、600mg/l、700mg/l、800mg/l、900mg/l、1000mg/l、1100mg/l、1200mg/l、1300mg/l、1400mg/l、1500mg/l等,化学需氧量是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量,它反映了水中受物质污染的程度,化学需氧量越大,说明水中受有机物的污染越严重。

75.另一方面,本申请还提供一种含油污水处理系统,其特征在于,其包括:

76.生化池,其中填充有活性污泥,其用于进行含油污水的活性污泥处理;以及

77.与所述生化池连通的生物滤池,其中含有生物膜,活性污泥处理后的含油污水从生化池流入生物滤池,在生物滤池中进行含油污水的生物膜处理。

78.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理系统,还包括预处理装置:隔油池、曝气破乳池和气浮装置;其中,隔油池用于含油污水初步除油;曝气破乳池用于含油污水初步除油后进行曝气破乳,气浮装置用于曝气破乳后的含油污水进行气浮除油。

79.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理系统,所述生物滤池中设置有挂膜培养容器,其中含有生物膜,其用于进行含油污水的生物膜处理,所述生物膜上包含:微生物菌剂和活性污泥中的污泥微生物。

80.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理系统,在一个具体实施方式中,所述含油污水处理方法,所述生物膜上包含:解淀粉芽孢杆菌、贝莱斯芽孢杆菌和所述活性污泥中的污泥微生物。

81.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理系统,在制备所述生物膜时,所述解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比比为0.1~10:1,优选为0.5~3:1,更优选为1:1,例如可为0.1:1、0.2:1、0.3:1、1:3、0.4:1、1:2、0.6:1、0.7:1、0.8:1、0.9:1、1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、3.5:1、4:1、4.5:1、5:1、5.5:1、6:1、6.5:1、7:1、7.5:1、8:1、8.5:1、9:1、9.5:1、10:1等。将解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的接种量之比限定在上述范围内,可使除油降解聚合物的效果达到最优。

82.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理系统,包括如下步骤:

83.控制含油污水在所述生化池中的处理时间为6~12h,优选为7~9h,例如可为6h、7h、8h、9h、10h、11h、12h等;

84.控制含油污水在所述生物滤池中的处理时间为3~10h,例如可为3h、4h、5h、6h、7h、8h、9h、10h等。

85.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理系统,所述活性污泥为取自石化公司污水处理厂的活性污泥,其沉降比为20%~30%,例如可为20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%等;所述含油污水的含油量为0~300mg/l,例如可为0mg/l、10mg/l、20mg/l、30mg/l、40mg/l、50mg/l、60mg/l、70mg/l、80mg/l、90mg/l、100mg/l、110mg/l、120mg/l、130mg/l、140mg/l、150mg/l、160mg/l、170mg/l、180mg/l、190mg/l、200mg/l、210mg/l、220mg/l、230mg/l、240mg/l、250mg/l、260mg/l、270mg/l、280mg/l、290mg/l、300mg/l等,含聚量为0~500mg/l,例如可为0mg/l、20mg/l、40mg/l、60mg/l、80mg/l、100mg/l、120mg/l、140mg/l、160mg/l、180mg/l、200mg/l、220mg/l、240mg/l、260mg/l、280mg/l、300mg/l、320mg/l、340mg/l、360mg/l、380mg/l、400mg/l、420mg/l、440mg/l、

460mg/l、480mg/l、500mg/l等;化学需氧量(cod)为0~1500mg/l,例如可为0mg/l、10mg/l、20mg/l、30mg/l、50mg/l、120mg/l、200mg/l、300mg/l、400mg/l、500mg/l、600mg/l、700mg/l、800mg/l、900mg/l、1000mg/l、1100mg/l、1200mg/l、1300mg/l、1400mg/l、1500mg/l等

86.又一方面,本申请还提供一种含油污水处理系统的构建方法,其特征在于,其包括下述步骤:

87.活性污泥的驯化;

88.制备生物膜。

89.本申请中“活性污泥的驯化”是指使已培养成熟的污水活性污泥驯化为具有处理特定工业废水能力的污泥的过程。

90.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理系统的构建方法,所述活性污泥的驯化步骤包括:

91.预曝气:将活性污泥加入生化池中,通入含油污水,预曝气10~20天,例如可为10天、12天、14天、16天、18天、20天等;

92.闷曝:将占生化池体积10%~15%(例如可为10%、11%、12%、13%、14%、15%等)的上清液排出,补充添加含油污水,闷曝36~72h,例如可为36h、40h、45h、50h、55h、60h、65h、70h、72h等;

93.重复所述闷曝步骤6~10次,保持所述生化池中c、n、p的质量比为100:4~6:0.8~1.0,预曝气步骤和闷曝步骤中含油污水的进水速度均为2~4m3/h,连续运行20~40天。

94.本申请中“闷曝”是指只曝气而不进含油污水。

95.在一个具体实施方式中,所述含油污水处理系统的构建方法,所述制备生物膜的步骤包括:

96.挂膜:使所述活性污泥中的污泥微生物粘附在填料上,通入含油污水;

97.加入菌剂:向含油污水中加入微生物菌剂,在所述填料上形成含有污泥微生物和微生物菌剂的生物膜。

98.在一个具体实施方式中,所述挂膜步骤中,将生化池中驯化后的活性污泥抽入到生物滤池底部的集水槽中,将生物滤池底部集水槽中的活性污泥用泵抽入上方布水器中淋下,使活性污泥在滤池内反复循环,使得少量污泥微生物粘附在填料上,其后开始进含油污水,进水量由小到大,随生物膜的增长而加大。随着填料上的污泥微生物适应这一水质,利用含油污水中有机物不断繁殖生长,使生物膜不断增厚,最后达到所需的挂膜量,系统可进入正常运行。

99.在上述具体实施方式中,“挂膜量”是指将填料表面的生物膜与填料分离,烘干后测定的生物膜质量与填料的质量之比,所述挂膜量至少达到0.25g生物膜/g填料,系统可进入正常运行。

100.在一个具体实施方式中,所述加入菌剂步骤中,将挂膜步骤得到的粘附有污泥微生物的填料固定在挂膜培养容器中,注入含油污水,向含油污水中加入微生物菌剂和葡萄糖固体,曝气,在所述填料上形成含有污泥微生物和微生物菌剂的生物膜;所述微生物菌剂为解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌。

101.在一个具体实施方式中,所述加入菌剂步骤中,将挂膜步骤中污泥微生物挂膜后的填料垂直拉伸后固定在挂膜培养容器中,注入没过填料上端的含油污水,接种4%~7%

的微生物菌剂,并添加1.5%~3%的葡萄糖固体,充分曝气,曝气量为25~35nm3/h,挂膜培养容器中的含油污水进行上口进水、下口出水的循环。每隔6~8天,将上口进水、下口出水的循环暂停2~3h,暂停曝气,将体系上清的含油污水留样测定含油并按25%~35%的量更新含油污水;同时,观察填料表面微生物挂膜颜色并测定此时的挂膜量,所述挂膜量至少达到0.25g生物膜/g填料,系统可进入正常运行。同时,控制挂膜培养容器中活性污泥的体积百分比为20%~30%。

102.利用本申请的含油污水处理系统的构建方法得到的含油污水处理系统处理含油污水,聚合物去除率、除油率、cod去除率均可达90%以上,与单独的活性污泥或生物膜法相比,本申请的生物膜

‑

活性污泥含有污水处理系统处理化学驱含油污水效果显著增强。

103.以下利用实施例对本申请做以详细说明。然而应当理解,可以以各种形式实现本申请而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本申请,并且能够将本申请的范围完整的传达给本领域的技术人员。

104.实施例

105.实施例1

106.本实施例的含油污水处理系统的构建方法如下:

107.(1)取大连某石化公司污水处理厂活性污泥20l,沉降比为26%,活性污泥加入生化池中,通入化学驱含油污水,预曝气12天;将占生化池体积15%的上清液排出,补充添加化学驱含油污水,闷曝48h,这一过程重复8次,保持生化池中c、n、p的质量比在100:5:0.8,控制进水速度为2.5m3/h,连续运行25天完成活性污泥驯化。

108.(2)将驯化的活性污泥用泵抽入上方布水器中淋下,使活性污泥在生物滤池的模拟容器内反复循环,模拟容器内壁设有组合填料,少量污泥微生物粘附在组合填料上;其后开始进含油污水,首先控制进水量为0.5m3/h,7天为一个周期,每个周期结束后,进水速度增加0.5m3/h,最大进水速度保持在2.5m3/h。

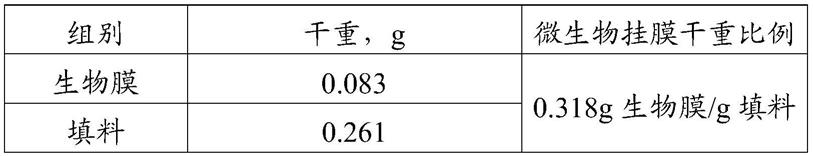

109.稳定运行14天,暂停循环及曝气后,观察到微生物填料表面上存在黄褐色较均一的生物膜附着;取少量生物膜于镜下,可观察到有较多量的微生物存在,活性良好,微生物可附着于组合填料上并稳定生长。将表面的生物膜与填料分离,烘干后测定微生物挂膜量,结果如下表1所示:

110.表1微生物挂膜量评价结果

[0111][0112]

(3)将微生物挂膜后的填料垂直拉伸后固定在挂膜培养容器中,注入没过填料上端的含油污水,接种5%的微生物菌剂,其中,解淀粉芽孢杆菌的保藏编号为cgmcc no.11950,贝莱斯芽孢杆菌的保藏编号为cgmcc no.16591,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比为0.1:1,并添加2%的葡萄糖固体,充分曝气,曝气量约30nm3/h,挂膜培养容器中的含油污水进行上口进水、下口出水的循环,每隔7天,将循环暂停2h,暂停曝气,将体系中上清的含油污水留样测定含油并按30%量更新含油污水,同时,控制整个体系中活性污泥量为20%~30%,形成稳定的生物膜

‑

活性污泥共生的含油污水处理系统,含油

污水处理系统稳定后,生物膜上解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌总数为1

×

10

10

个/m2,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌数之比为0.2:1。

[0113]

实施例2

[0114]

本实施例的含油污水处理系统与实施例1的区别在于,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比为10:1。含油污水处理系统稳定后,生物膜上解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌总数为1

×

10

11

个/m2,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌数之比为10:1。

[0115]

实施例3

[0116]

本实施例的含油污水处理系统与实施例1的区别在于,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比为0.5:1。含油污水处理系统稳定后,生物膜上解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌总数为1

×

10

12

个/m2,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌数之比为0.6:1。

[0117]

实施例4

[0118]

本实施例的含油污水处理系统与实施例1的区别在于,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比为3:1。含油污水处理系统稳定后,生物膜上解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌总数为1

×

10

12

个/m2,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌数之比为3:1。

[0119]

实施例5

[0120]

本实施例的含油污水处理系统与实施例1的区别在于,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比为1:1。含油污水处理系统稳定后,生物膜上解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌总数为1

×

10

13

个/m2,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌数之比为1:1。

[0121]

实施例6

[0122]

本实施例的含油污水处理系统与实施例1的区别在于,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌两者的接种量之比为12:1。含油污水处理系统稳定后,生物膜上解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌总数为1

×

109个/m2,解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的活菌数之比为11:1。

[0123]

对比例1

[0124]

本对比例的含油污水处理系统与实施例1的区别在于,使用解淀粉芽孢杆菌的单一菌剂替代解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的组合菌剂。

[0125]

对比例2

[0126]

本对比例的含油污水处理系统与实施例1的区别在于,使用贝莱斯芽孢杆菌的单一菌剂替代解淀粉芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌的组合菌剂。

[0127]

对比例3

[0128]

本对比例的含油污水处理系统与实施例1的区别在于,使用铜绿假单胞菌替代解淀粉芽孢杆菌。

[0129]

对比例4

[0130]

本对比例的含油污水处理系统与实施例1的区别在于,使用短小芽孢杆菌替代贝莱斯芽孢杆菌。

[0131]

试验例

[0132]

化学驱含油污水处理效果评价

[0133]

以辽河油田某区块化学驱含油污水作为待处理含油污水,经过预处理使待处理含油污水的含油量在30~40mg/l,含聚量≤400mg/l,再分别进行活性污泥处理、生物膜处理、生物膜

‑

活性污泥处理三组对比试验,进入生化段前检测待处理含油污水中含聚量(hpam)为320mg/l,含油量为34mg/l,cod含量为857mg/l。

[0134]

(1)单独进行活性污泥处理的效果评价

[0135]

①

取摇匀后的活性污泥(驯化14天)样品,按照30%接种量与待处理含油污水混合,放入恒温气浴摇床中,设置转速(保证污泥不被摇出,一般设置为150~180rpm)和温度30℃~40℃,培养24h。

[0136]

②

每隔12h取100ml混匀的活性污泥样品,于100ml量筒中静置30min,观测沉淀活性污泥与混合液体积之比,记为sv30,如此数值在15%~30%,说明活性污泥生长状态正常。取静置的后的上清液测定含油污水中含油量、含聚量和cod含量。如sv30<15%,说明活性污泥接种量不足,需补充活性污泥原液,以免影响处理效果;如sv30>30%,说明含油污水中溶氧过高,需调低摇床转速。

[0137]

③

经

②

步骤测定后的样品,去除上清液,将活性污泥沉淀补充回原体系,并向原体系补充100ml待处理含油污水,继续培养。

[0138]

(2)单独进行生物膜处理的效果评价

[0139]

微生物挂膜体系稳定运行14天,进待测污水样品,按照测试时间节点取样,取沉降后污水上清液进行含油量检测;

[0140]

(3)生物膜

‑

活性污泥复合处理的效果评价

[0141]

利用各实施例和对比例的生物膜

‑

活性污泥共生体系分别稳定运行14天,分别进待测污水样品,使用活性污泥处理含油污水步骤中,向活性污泥中通入含油污水,进水速度2~4m3/h,同时需要曝气处理,保持系统污水的溶解氧含量≥2mg/l,控制含油污水含油量<50mg/l,含聚量<150mg/l,化学需氧量为150mg/l,装置温度≤45℃,处理时间6~12h;将活性污泥处理后的含油污水使用生物膜处理,进水速度2~4m3/h,含油污水没过生物膜所附着的填料顶部,控制含油污水含油量<50mg/l,含聚量<150mg/l,化学需氧量为150mg/l,装置温度≤45℃,处理时间3~10h;按照测试时间节点取样,取沉降后污水上清液进行含油量检测。

[0142]

表1含油污水处理效果

[0143][0144][0145]

本实验中活性污泥驯化时间、生物膜稳定运行时间、生物膜

‑

活性污泥含油污水处理系统稳定运行时间均为14天。

[0146]

从评价结果可以看出,化学驱含聚含油污水在生物膜

‑

活性污泥共生体系中处理20h后,聚含量可由320mg/l降至26mg/l以下,去除率为92.5%以上,甚至可达95.3%,含油量可由34mg/l降至7.1mg/l以下,除油率达79.1%以上,甚至可达90.8%;cod含量则由857mg/l降至105mg/l以下,去除率达87.7%以上,甚至可达96.3%。与单独的活性污泥与微生物膜法相比,生物膜

‑

活性污泥共生体系处理化学驱含油污水效果显著增强。

[0147]

以上所述,仅是本申请的较佳实施例而已,并非是对本申请作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本申请技术方案内容,依据本申请的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本申请技术方案的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1