一种加药设备的制作方法

[0001]

本实用新型涉及水处理技术领域,特别是一种加药设备。

背景技术:

[0002]

污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗和餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。污水处理会用到相关的污水处理设备;现有的污水处理设备在使用时,一般是将污水直接排放至污水处理器内,然后通过相关的净化药剂对其进行净化。工业污水的处理办法通常是通过特定的过滤池对污水进行过滤,在过滤的过程中需要添加一些用于过滤的药,但是在过滤药的存放时,自身容易凝结成块,这样导致过滤药在污水中难以大面积的扩散,且污水和药液混合度不高,过滤效率较低。

技术实现要素:

[0003]

本实用新型的目的在于克服现有问题,提供。

[0004]

一种加药设备,包括筒体,所述筒体内部设置有腔体;所述腔体内部横向设置有隔板;所述隔板将腔体分隔为上腔体和下腔体;所述隔板中心处固定设置传动机构;所述隔板外环处设置有镂空槽;所述筒体外部上方设置有电机,所述电机的输出端穿入到上腔体内部;所述上腔体内部设置有粉碎机构,所述粉碎机构包括第一传动轴、第一粉碎叶片和第二粉碎叶片;所述第一粉碎叶片和第二粉碎叶片套接在第一传动轴上;所述第一传动轴的顶端与电机的输出端连接,第一传动轴的底端连接传动机构的输入端;

[0005]

所述下腔体内部设置第一搅拌机构和第二搅拌机构;所述第一搅拌机构包括第二传动轴和第一搅拌杆,所述第一搅拌杆套接在第二传动轴上;所述第二搅拌机构包括第三传动轴和第二搅拌杆,所述第二搅拌杆套接在第三传动轴上;所述第二传动轴和第三传动轴的顶端分别与传动机构的底部的两个输出端连接;所述第二传动轴和第三传动轴的底端通过轴承固定在下腔体底部;所述筒体下部左侧设置有输水管,所述输水管穿入到下腔体中;所述下腔体的底部设置有出水管,所述出水管右端从筒体穿出;所述筒体的右上角设置有进料口。

[0006]

进一步的,所述传动机构包括箱体,所述箱体内部设置有主动齿轮、第一从动齿轮、第二从动齿轮,其中所述主动齿轮套接在第一传动轴底部;所述第一从动齿轮套接在第二传动轴的顶部;所述第二从动齿轮套接在第三传动轴的顶端;所述第一从动齿轮和第二从动齿轮位于主动齿轮两侧,且与主动齿轮啮合。

[0007]

进一步的,所述筒体内部还设置有液位计,所述液位计与下腔体连通。

[0008]

进一步的,所述镂空槽设置为弧状结构,数量为四个,均匀设置在隔板的边框处。

[0009]

进一步的,所述第一搅拌杆和第二搅拌杆反向交错设置。

[0010]

进一步的,所述腔体内壁设置有光滑层。

[0011]

进一步的,所述筒体的底部四角处设置有支撑脚。

[0012]

进一步的,所述筒体外侧中部还设置有提手部。

[0013]

进一步的,所述传动机构的上表面设置为弧面。

[0014]

进一步的,所述输水管和出水管上面还安装有阀门。

[0015]

本实用新型的有益效果是:通过对筒体进行改进,将粉碎和搅拌结合为一体,加速药与水的融合,提高药液的形成速度,进而提高水处理的效率;另一方面,将大型的固定处理装置改变为小型的可移动装置,增加装置的适用范围。

附图说明

[0016]

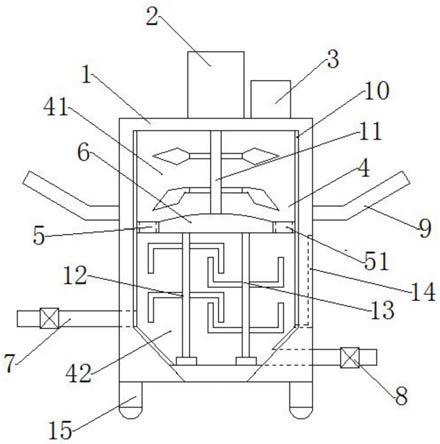

图1为装置的整体结构示意图;

[0017]

图2为传动机构连接关系示意图;

[0018]

图3为隔板俯视结构示意图;

[0019]

图中,1-筒体,2-电机,3-进料口,4-腔体,41-上腔体,42-下腔体,5-隔板,51-镂空槽,6-传动机构,61-箱体,62-第一从动齿轮,63-主动齿轮,64-第二从动齿轮,7-输水管道,8-出水管道,9-提手部,10-光滑层,11-粉碎机构,1101-第一传动轴,1102-第一粉碎叶片,1103-第二粉碎叶片,12-第一搅拌机构,1201-第二传动轴,1202-第一搅拌杆,13-第二搅拌机构,1301-第三传动轴,1302-第二搅拌杆,14-液位计,15-支撑脚。

具体实施方式

[0020]

以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本实用新型的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0021]

需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本实用新型的基本构想,遂图式中仅显示与本实用新型中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。

[0022]

实施例:

[0023]

如图1~3所示,一种加药设备,包括筒体1,所述筒体1内部设置有腔体4;所述腔体4内部横向设置有隔板5;所述隔板5将腔体4分隔为上腔体41和下腔体42;所述下腔体42底部设置为沟槽状,便于混合液体向下聚集。

[0024]

所述隔板5中心处固定设置传动机构6;所述传动机构6包括箱体61,所述箱体61内部设置有主动齿轮63、第一从动齿轮62、第二从动齿轮64,其中所述主动齿轮63套接在第一传动轴1101底部;所述第一从动齿轮62套接在第二传动轴1201的顶部;所述第二从动齿轮64套接在第三传动轴1301的顶端;所述第一从动齿轮62和第二从动齿轮64位于主动齿轮63两侧,且与主动齿轮63啮合。所述主动齿轮63设置为小齿轮,第一从动齿轮62和第二从动齿轮64设置为大齿轮,以达到第一搅拌机构12和第二搅拌机构13缓于粉碎机构11的目的;达到高速粉碎和低速搅拌混合的目的。

[0025]

所述隔板5外环处设置有镂空槽51;所述镂空槽51设置为弧状结构,数量为四个,

均匀设置在隔板5的边框处。所述镂空槽51用于连通上腔体41和下腔体42;粉碎过后的药粉能够从镂空槽51处掉入到下腔体42中。

[0026]

所述筒体1外部上方设置有电机2,所述电机2的输出端穿入到上腔体41内部;所述上腔体41内部设置有粉碎机构11,所述粉碎机构11包括第一传动轴1101、第一粉碎叶片1102和第二粉碎叶片1103;所述第一粉碎叶片1102和第二粉碎叶片1103套接在第一传动轴1101上;所述第一粉碎叶片1102水平设置,所述第二粉碎叶片1103斜向设置;通过将两个方向设置的粉碎叶片相结合,提高粉碎的效率;

[0027]

所述第一传动轴1101的顶端与电机2的输出端连接,第一传动轴1101的底端连接传动机构6的输入端,并于传动机构6的内部底部通过轴承固定;

[0028]

所述下腔体42内部设置第一搅拌机构12和第二搅拌机构13;所述第一搅拌机构12包括第二传动轴1201和第一搅拌杆1202,所述第一搅拌杆1202套接在第二传动轴1201上;所述第二搅拌机构13包括第三传动轴1301和第二搅拌杆1302,所述第二搅拌杆1302套接在第三传动轴1301上;所述第一搅拌杆1202和第二搅拌杆1302反向交错设置。通过交错设置的第一搅拌杆1202和第二搅拌杆1302,可以提高药粉和水的融合速度。

[0029]

所述第二传动轴1201和第三传动轴1301的顶端分别与传动机构6的底部的两个输出端连接;所述第二传动轴1201和第三传动轴1301穿出传动机构6的底部处还设置有用于稳定的轴承;所述第二传动轴1201和第三传动轴1301的底端通过轴承固定在下腔体42底部。

[0030]

所述筒体1下部左侧设置有输水管7,所述输水管7穿入到下腔体42中;所述下腔体42的底部设置有出水管8,所述出水管8右端从筒体1穿出;所述输水管7和出水管8上面还安装有阀门。所述筒体1的右上角设置有进料口3。

[0031]

所述筒体1内部还设置有液位计14,所述液位计14与下腔体42连通。通过观察液位计14的情况,用于保证下腔体42内部的水位。

[0032]

所述腔体4内壁设置有光滑层10。所述光滑层10采用打磨光滑的铝片镶嵌在腔体4的内壁上,放置药粉和混合药液粘贴在腔体4的内壁。

[0033]

所述传动机构6的上表面设置为弧面。表面设置为弧面,防止药粉堆积,便于药粉从传动机构6的上表面滑落。

[0034]

所述筒体1的底部四角处设置有支撑脚15。所述筒体1外侧中部还设置有提手部9。所述支撑脚15和提手部9用于方便整个装置的搬运。

[0035]

本实用新型的工作方式:首先,打开进水管7的阀门,关闭出水管8的阀门,向下腔体42内部注水;通过液位计14观察水位高度,当水位上升一定高度后,关闭进水管7阀门,停止注水;将待添加的药物从进料口3中加入到上腔体41中;同时打开电机2开关,电机2驱动粉碎机构11工作,对凝结在一起的块状药物进行粉碎;粉碎后的药物沿着光滑层10的内壁从镂空槽51处进入到下腔体42中;同时传动机构6驱动第一搅拌杆12和第二搅拌杆13将药物和水充分混合;由于传动机构6中的齿轮设置方式,搅拌过程中是匀速缓慢地,搅拌更加均匀充分。

[0036]

搅拌完成后,打开出水管8的阀门,混合药液从出水管8排出。在使用过程中,水位控制在下腔体高度三分之二处即可。所述筒体1的底部四角处设置有支撑脚15。所述筒体1外侧中部还设置有提手部9。所述支撑脚15和提手部9用于方便整个装置的搬运。通过对筒

体进行改进,将粉碎和搅拌结合为一体,加速药与水的融合,提高药液的形成速度,进而提高水处理的效率;另一方面,将大型的固定处理装置改变为小型的可移动装置,增加装置的适用范围。

[0037]

以上所述实施例仅表达了本实用新型的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1