一种同步脱氮除硫的废水处理装置

1.本实用新型属于环境保护领域,具体涉及一种同步脱氮除硫的废水处理装置。

背景技术:

2.氮和硫是废水中最主要的两类污染物,大量排入城市水体后在微生物作用下消耗水体中溶解氧,造成水体缺氧或厌氧环境,最终导致水体出现黑臭。传统的去除氨氮和硫酸盐技术是将其分别处理,生物脱氮技术主要包括反硝化、厌氧氨氧化等,生物除硫技术则主要是利用氧化亚铁硫杆菌、脱氮硫杆菌、排硫杆菌等将硫酸盐经生物还原作用生成硫化物或h2s然后再经生物氧化过程生成单质硫。但工艺复杂,过程不稳定,增加后续处理的负担。因而如何实现同步的脱氮除硫是当前废水处理面临的难题。

3.近年来,生物同步脱氮除硫工艺的提出,能够实现以废治废的目标,同时处理废水中的氨氮和硫酸盐,尤其是硫酸盐型厌氧氨氧化脱氮除硫技术的发展,即消除了硫酸盐和氨氮对生物法废水处理的不良影响,不需要有机碳源和能源的消耗,同时具有污泥产量小的优点,对后续处理减轻了负担,具有很大的应用前景。但目前存在的研究及专利技术中,普遍存在硫酸盐型厌氧氨氧化启动时间长,厌氧氨氧化菌、硫酸盐还原氨氧化菌、硫自养反硝化菌等功能菌难以共存并高效富集的问题,限制了工艺技术的推广应用。本实用新型设计的同步脱氮除硫的废水处理装置,能够同时解决以上问题,实现废水同步脱氮除硫的作用。

技术实现要素:

4.针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种同步脱氮除硫的废水处理装置,无需二沉池,投资费用低、运行成本低、占地面积小,可实现好氧氨氧化菌、厌氧氨氧化菌、硫酸盐还原氨氧化菌、硫自养反硝化菌等多种脱氮除硫菌群在同一废水净化装置中的高效耦合,最终实现废水同步脱氮除硫。

5.为解决上述技术问题,本实用新型采取以下技术方案:

6.一种同步脱氮除硫的废水处理装置,所述废水处理装置包括混合进水池,混合进水池通过进水管与耦合反应池连通,所述耦合反应池的底部设有曝气环,耦合反应池的内壁上设有无纺布内衬,耦合反应池的内部设有吸附过滤装置,吸附过滤装置包括膜丝和膜丝套筒,膜丝的两个自由端穿过膜丝套筒,膜丝套筒的内部与膜丝密封连接,膜丝的两个自由端的端部与膜丝套筒的上端部齐平或稍高于膜丝套筒的上端部,膜丝套筒的上端部密封连接排水管的进水端,靠近排水管的出水端处设有抽吸泵;对耦合反应池主体内部的泥水混合液经由膜丝表面进行过滤后从膜丝内部流经排水管排出。

7.进一步,所述膜丝套筒固定设置在膜丝承载架上,膜丝承载架与耦合反应池的内壁固定连接。

8.进一步,所述废水处理装置还包括溢流沉淀池,溢流沉淀池经由溢流出水管与耦合反应池上部连通。

9.进一步,所述溢流沉淀池底部设有污泥回流管,污泥回流管与进水管连通,污泥回流管上设有污泥回流泵。

10.进一步,所述混合进水池内设有搅拌器,搅拌器与搅拌机控制器连接。

11.进一步,所述曝气环通过管道与气泵连接。

12.进一步,所述耦合反应池的主体为圆筒状,高径比为(8

‑

12):1。

13.进一步,所述无纺布内衬的厚度为1mm,用于附着生物膜,生长厌氧氨氧化菌和硫酸盐还原氨氧化菌。

14.进一步,所述膜丝套筒的上端部位于耦合反应池的液位以下5cm处。

15.进一步,所述溢流出水管距耦合反应池顶部距离为5cm。

16.所述的混合进水池,用于接纳并混合不同来源的废水,保持水质均一;所述的耦合反应池,用于进行废水的脱氮除硫。废水经由混合进水池从底部进入耦合反应池。

17.膜丝的两端封闭于膜丝套筒内,形成闭环,出水仅可从膜丝表面的微孔过滤排出。膜丝不仅用于出水,其表面和膜丝之间还可用于附着生物膜和颗粒污泥,生长硫自养反硝化菌等缺氧型的微生物,耦合反应池主体内部则主要生长好氧氨氧化菌。

18.所述的溢流沉淀池用于收集从反应池主体溢流出去的泥水混合液,在溢流沉淀池沉淀后,底部污泥经由污泥回流管回流至耦合反应池主体,上部上清液经由溢流出水管排出。溢流管距反应池顶部距离为5cm,溢流沉淀池及回流泵仅在反应器发生溢流时使用,平常不开启。

19.与现有技术与装置相比,本实用新型具有以下优点:

20.(1)解决了含氮、硫废水在同一装置内实现同步脱氮除硫的难题;

21.(2)耦合反应池中设置无纺布内衬营造厌氧环境有利于生长厌氧氨氧化菌和硫酸盐还原氨氧化菌;在膜丝表面和膜丝之间的孔隙营造缺氧微环境有利于硫自养反硝化菌等缺氧微生物的生长;装置底部设置曝气环使装置内部主体生长好氧氨氧化菌,由此在同一装置内形成多个微环境使不同种类微生物共存,可实现同步脱氮除硫。

22.(3)本装置只有一个反应器,无需二沉池,投资费用低、操作简单、运行成本低、占地面积小,出水水质稳定可靠。

附图说明

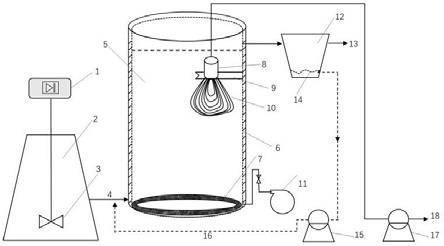

23.图1是本实用新型同步脱氮除硫的废水处理装置结构示意图,其中:1、搅拌机控制器;2、混合进水池;3、搅拌器;4、进水管;5、耦合反应池;6、无纺布内衬;7、曝气环;8、膜丝套筒;9、膜丝承载架;10、膜丝;11、气泵;12、溢流沉淀池;13、溢流出水管;14、污泥;15、污泥回流泵; 16、污泥回流管;17、抽吸泵;18、排水管。

具体实施方式

24.下面结合附图与具体实施例,对本实用新型的技术方案做进一步说明。应理解,这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。下列实施例中未注明具体条件的操作方法,通常按照常规条件,或按照制造厂商所建议的条件。

25.如图1所示,本实用新型的一种同步脱氮除硫的废水处理装置,

26.一种同步脱氮除硫的废水处理装置,包括混合进水池2,混合进水池2通过进水管4

与耦合反应池5连通,混合进水池2内设有搅拌器3,搅拌器3与搅拌机控制器1连接;混合进水池2用于接纳并混合不同来源的废水,保持水质均一。

27.所述耦合反应池5是用于废水脱氮除硫的主要反应区,耦合反应池5的底部设有曝气环,曝气环7通过管道与气泵11连接,耦合反应池5底部设置曝气环使耦合反应池5内部主体生长好氧氨氧化菌;耦合反应池5的内壁上设有无纺布内衬6,无纺布内衬的厚度为1mm,用于附着生物膜,生长厌氧氨氧化菌和硫酸盐还原氨氧化菌。

28.耦合反应池5的主体为圆筒状,高径比为(8

‑

12):1,耦合反应池5的内部设有吸附过滤装置,吸附过滤装置包括膜丝10和膜丝套筒8,膜丝10的两个自由端穿过膜丝套筒8,膜丝套筒8的内部与膜丝10密封连接,膜丝10的两个自由端的端部与膜丝套筒8的上端部齐平或稍高于膜丝套筒8的上端部,膜丝10的两端封闭于膜丝套筒8内,形成闭环,出水仅可从膜丝10表面的微孔过滤排出。具体制作方法为:将膜丝两端对折,塞进套筒中,对套筒内部灌胶,之后从套筒顶部将膜丝切齐,从顶部连接出水管,形成密闭环境,出水仅可经抽吸泵抽吸从膜丝表面的微孔过滤排出。膜丝10不仅用于出水,其表面和膜丝之间还可用于附着生物膜和颗粒污泥,生长硫自养反硝化菌等缺氧型的微生物,反应器主体内部则主要生长好氧氨氧化菌。

29.膜丝套筒的上端部位于耦合反应池的液位以下5cm处;膜丝套筒8的上端部密封连接排水管的进水端,靠近排水管的出水端处设有抽吸泵;对耦合反应池主体内部的泥水混合液经由膜丝表面进行过滤后从膜丝内部流经排水管排出。膜丝套筒8固定设置在膜丝承载架9上,膜丝承载架9与耦合反应池5的内壁固定连接。

30.本实用新型所述的废水处理装置还包括溢流沉淀池12,溢流沉淀池12经由溢流出水管13与耦合反应池5上部连通,所述溢流沉淀池12底部设有污泥回流管16,污泥回流管16与进水管4连通,污泥回流管16上设有污泥回流泵15。溢流沉淀池12用于收集从耦合反应池5主体溢流出去的泥水混合液,在溢流沉淀池12沉淀后,底部污泥14经由污泥回流泵15和污泥回流管16回流至耦合反应池5内,上部上清液经由溢流出水管13排出;溢流出水管13距耦合反应池5顶部距离为5cm;溢流沉淀池12及污泥回流泵15仅在耦合反应池5发生溢流时使用,平常不开启。

31.所述的溢流出水管13和排水管18,用于排出处理后的废水;对耦合反应池5内部的泥水混合液通过抽吸泵17提供动力,经由膜丝10的表面进行过滤后从膜丝内部流经排水管18排出。

32.本实用新型的处理原理为:废水经由混合进水池混合后,进入耦合反应池,在曝气的作用下,泥水混合均匀。反应器微生物的培养:在不同反应器中,接种污泥,配以不同的进水基质,控制ph、t、do、hrt等运行条件,分别富集培养各种脱氮除硫菌群。之后将培养好的菌群混合于本实用新型中,在运行过程中,无纺布表面、膜丝表面和膜丝之间逐渐富集生长生物膜,并与反应器主体内部的悬浮污泥稳定共存。在耦合反应池内共同生长有多种脱氮除硫菌群,通过这些菌群的共同作用,实现氮、硫污染物的同步去除,出水泵经由膜丝连续抽吸出水。在运行过程中,为避免水量突然增大导致的膜通量不足,或者膜丝逐渐被污染而导致的膜通量下降,设置有溢流沉淀池,用于接纳突发工况下溢流出的泥水混合液,在溢流沉淀池静置沉淀后,沉淀污泥回流至耦合反应池,上清液做为出水排出。

33.将本实施例的同步脱氮除硫的废水处理装置应用于某氮肥生产废水中氨氮和硫

酸盐的协同处理,混合进水池2内装有含nh

4+

‑

n和so

42

‑

的污水,其主要水质指标为: nh

4+

‑

n浓度150~220mg/l,so

42

‑

浓度300~500mg/l,硫化物10~15 mg/l,ph为7.5~8.5,水温20~25℃。经处理装置稳定运行40天后,出水中nh3‑

n、so

42

‑

、硫化物的平均浓度分别为3.6mg/l、50.2mg/l、0 mg/l,平均去除率分别为98.1%、87.5%、100%,处理效果良好。

34.此外应理解,在阅读了本实用新型的上述描述内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本技术所附权利要求书所限定的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1