一种湖泊排口生态原位治理系统的制作方法

1.本实用新型属于湖泊水体环境生态治理技术领域,具体涉及一种湖泊排口生态原位治理系统,适用于湖泊雨水排口及雨污混流排口,能够实现对入湖污染消减的同时提高水体景观效果。

背景技术:

2.随着人民生活水平的提高,对居住生活环境的要求更高,对位于城市中的湖泊景观及水质提出了更高要求。城市中的中小型湖泊往往成为人民休闲娱乐健身的好去处,然而随着经济的发展城市中的中小型湖泊同时又成为纳污场所,污废水的排入破坏了湖泊原有的生态平衡,最终导致湖泊生态失衡而水质恶化,富营养化,甚至黑臭。

3.城市黑臭水体的治理工作应当遵循“控源截污、内源治理;活水循环、清水补给;水质净化、生态恢复”的基本技术路线。其中控源截污、内源治理是基础和前提,水动力条件改善和生态恢复是长效保障措施。从源头控制污水向水体排放是水体整治最有效的工程措施,但是由于雨天受排水管网的输送能力以及污水处理厂的调蓄能力和处理能力限制,管道系统经常发生溢流,超负荷雨污水直接排入湖泊,给水体带来较大的污染负荷,严重影响了水体景观效果和水体的生态功能。虽可采取管网改造措施,但往往因汇水面积大,城区建成早,地下管线错综复杂,排水管道错接乱接现象严重,存在施工困难等诸多现实问题,改造进度缓慢,短期内无法彻底解决雨天污水入湖问题。

4.此外,初期雨水径流污染是严重制约湖泊水环境质量改善的另一大污染源。当降雨产生时,大量污染物在雨水冲刷下随径流通过排水管道或漫流进入湖泊,对湖泊生态环境构成冲击性影响,问题不容小觑。城市雨水径流污染主要指在降雨过程中,雨水及所形成的径流流经城市地面如商业区、街道、停车场、建筑物如屋顶、绿化带等,冲刷、聚集了一系列污染物,如有机物、油类、盐分、氮、磷、有毒物质及杂物等,随之排入河流、湖泊等受纳水体,污染地表水或地下水。

技术实现要素:

5.为了解决上述问题,本实用新型提供了一种湖泊排口生态原位治理系统,以解决雨污混流排口溢流污染和初期雨水径流面源污染。

6.为达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

7.一种湖泊排口生态原位治理系统,包括入湖排口,所述入湖排口沿岸设有滨水植物区,所述入湖排口处设有垃圾拦网,所述垃圾拦网前设有漂浮植物区,所述入湖排口外围设有不透水围墙,所述不透水围墙围成的区域形成生态强化处理区域,所述生态强化处理区域内设有一到多套微孔曝气系统,所述生态强化处理区域内均匀布置有生物膜载体,所述生物膜载体上布置有微生物菌剂。

8.更进一步地,所述生态强化处理区域内设置一到多道折流的横向不透水围墙将所述生态强化处理区域分隔为相互连通的多个区域,每个区域内各设有1套所述微孔曝气系

统。

9.更进一步地,所述不透水围墙和横向不透水围墙采用软质防水pvc材质。

10.更进一步地,所述不透水围墙、横向不透水围墙和微孔曝气系统处均设置有生物浮岛。

11.更进一步地,所述微孔曝气系统包括曝气平台,所述曝气平台通过钢管固定安装于湖泊着力层,所述曝气平台下方安装有曝气主管,所述曝气主管上设置有多个曝气支管,所述曝气支管通过三通阀与所述曝气主管相连,所述曝气平台上还安装有风机箱、溶解氧在线监测仪和智能控制系统。

12.更进一步地,所述生态强化处理区域内底部布置有底泥降解制剂。

13.更进一步地,所述生物膜载体为碳素纤维生态草、绳状人工水草、弹性人工填料、阿克曼生态基其中之一。

14.更进一步地,所述横向不透水围墙垂直于所述入湖排口水流入方向设置,且多个所述横向不透水围墙相互平行设置。

15.本实用新型的有益效果在于:

16.1、本实用新型治理系统解决雨污混流排口溢流污染和初期雨水径流面源污染。通过生态拦截、生物措施,构建健康的水生态系统、生物修复和强化水体生态系统的主要功能,并能使水生态系统实现整体协调、自我维持的良性循环。削减入湖的溢流污染及面源污染同时,并对湖泊景观效果进行提升,为周边居民提供一个舒适、宜居的生活环境。

17.2、本实用新型治理系统处理量大、抗冲击性强、无新增占地,无土建工程,施工操作简单,运行稳定,维护简单,节省了工程建设成本和维护成本。

18.3、本实用新型治理系统可一次性进水,无需调蓄池,入水量为排口汇水区域内径流总量。

19.4、本实用新型治理系统采用的生物膜载体具有增加表面积、截留污染物、提高降解效率的功能,能为微生物的分解代谢提供良好的附着场所,增强微生物的活性和单位空间密度,从而提高系统对污染物的处理效率和抗冲击能力。

20.5、本实用新型治理系统采用功能性的微生物菌剂对生物膜载体进行强化,对于目标污染物具有较强的针对性;同时考虑排口处底泥降解问题,采用底泥降解制剂有效缓解排口处底泥淤积。

21.6、本实用新型治理系统所采用的材料均为可重复利用的环保型材料,无二次污染。

附图说明

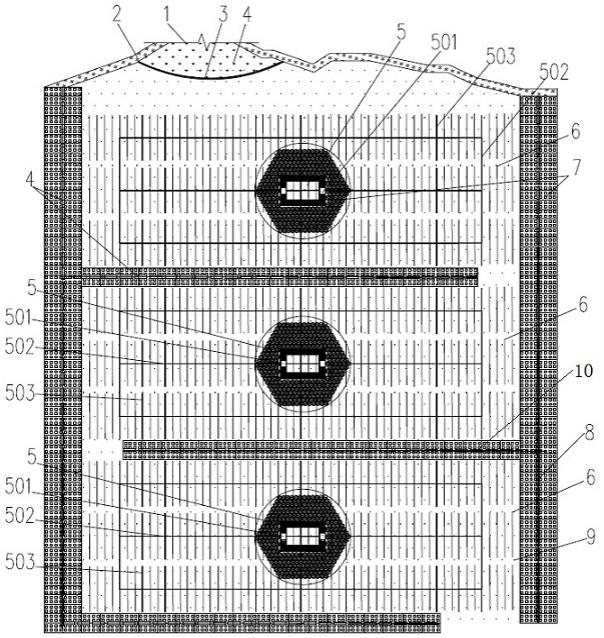

22.图1是本实用新型湖泊排口生态原位治理系统结构示意图;

23.图2是本实用新型湖泊排口生态原位治理系统纵向剖面图;

24.其中,1、入湖排口;2、滨水植物区;3、垃圾拦网;4、漂浮植物区;5、微孔曝气系统;501、风机箱;502、曝气主管;503、曝气支管;6、生物膜载体;7、生物浮岛;8、不透水围墙;9、微生物菌剂;10、横向不透水围墙。

具体实施方式

25.为了更好地说明本实用新型的目的、技术方案和优点,下面将结合具体实施例对本实用新型做进一步描述。本实用新型可以以许多不同的形式实施,而不应该被理解为限于在此阐述的实施例。相反,提供这些实施例,使得本公开将是彻底和完整的,并且将把本实用新型的构思充分传达给本领域技术人员,本实用新型将仅由权利要求来限定。

26.本实用新型提供了一种湖泊排口生态原位治理系统,针对湖泊雨水排口及雨污混流排口,包括入湖排口1,入湖排口1沿岸设有滨水植物区2,滨水植物以挺水植物为主,起到缓解面源污染的作用,挺水植物根据区域驳岸坡度、水深等情况进行种植,种植密度为9~12株/m2。主要品种为水生美人蕉、芦苇、旱伞草、梭鱼草、再力花、鸢尾、黄菖蒲等,可搭配睡莲、荷花等浮叶植物。

27.入湖排口1处设有垃圾拦网3,垃圾拦网3前设有漂浮植物区4,漂浮植物主要品种为狐尾藻、圆币草等。

28.入湖排口1外围设有不透水围墙8,不透水围墙8围成的区域形成生态强化处理区域,生态强化处理区域内设有一到多套微孔曝气系统5,生态强化处理区域内均匀布置有生物膜载体6和微生物菌剂9。从而起到拦截、汇集并原位降解污水的作用,有效削减初期雨水及混流污水的污染负荷,有助于湖泊整体水质提升及生态系统的恢复。

29.更进一步地,生态强化处理区域内设置一到多道折流的横向不透水围墙10将生态强化处理区域分隔为相互连通的多个区域,每个区域内各设有1套微孔曝气系统5。横向不透水围墙10的设置起到增加水流路径、避免短路的作用。

30.垃圾拦网3安装于入湖排口1的出口处,采用孔径30~100mm的不锈钢网,可设置1层或多层,拦网高度根据实际水深设计,要求高出水面20~50cm,采用φ30~50mm镀锌管进行固定。垃圾拦网3前种植的漂浮植物的规格大于拦网孔径,漂浮植物起到美化及净化水质的作用,每次降雨停止后对由排口冲出的垃圾及过量生长的漂浮植物进行人工打捞。

31.不透水围隔8起到汇集、隔离污水的目的,根据区域大小,不透水围隔8内部可再用横向不透水围墙10分隔成折流区域,使污水在截污区域内能折流流动,能增加其水力停留时间,避免污水直接从出口流出。不透水围隔8和横向不透水围墙10选择采用软质防水的pvc材质,上端采用浮子漂浮、下端采用链条、石笼、水泥锚等配重,围布高度与湖泊调控水位相匹配,由浮体牵引可随水位变化自动调整。围隔用φ30~50mm镀锌管进行固定,镀锌管安装间距为2~10m,安装时镀锌管插入底泥1m以上。

32.微孔曝气系统5采用曝气平台形式。曝气平台内采用不锈钢焊制,利用镀锌钢管穿过平台预留孔固定安装于湖泊中,钢管底部插入着力层确保稳定,采用实心浮子进行浮水平台形式安装。曝气平台下方安装有曝气主管502,曝气主管502上设置有多个曝气支管503,曝气支管503通过三通阀与曝气主管502相连,曝气平台上还安装有风机箱501、溶解氧在线监测仪和智能控制系统。

33.曝气主管502和曝气支管503安装于支架上,支架固定于曝气平台上。支架采用304不锈钢管,采用镀锌钢管桩固定。

34.根据排口水质情况,微孔曝气系统5可采用微纳米曝气、推流曝气、喷泉曝气、太阳能曝气等不同曝气形式。通过plc控制系统进行启停控制,通过溶解氧在线监测仪自动控制风机运行,当污染物进入处理区域使溶氧低于1.5mg/l时自动启动运行,当处理区内溶氧大

于3.0mg/l时自动停止运行。

35.生物膜载体6优选为碳碳素纤维生态草。碳素纤维生态草比表面积可达1000m2/g以上,碳素纤维生态草的有机负荷为0.5~3.0g/(g

·

d),n负荷为0.1~1.0g/(g

·

d),安装密度3~16株/m2,安装长度0.5~1.0m。安装方式采用浮岛下部的“上定下沉式”和曝气区域的“下定上浮”式。生物膜载体6表面形成由高密度好氧菌、兼性好氧菌、厌氧菌、原生动物、藻类等组成的微观a/o系统,能进行硝化、反硝化等作用,实现有机质、氨氮、总氮、总磷的同步去除,此外,碳素纤维水草具有较高的生物亲和性,能成为鱼虾等水生动物的产卵基地,提高水生态系统多样性。生物膜载体6除碳素纤维水草外,还可采用绳状人工水草、弹性人工填料、阿克曼生态基等多种形式的生物膜载体。

36.微生物菌剂9种类主要包括有机质降解菌、脱氮菌群、聚磷菌、微生态调理菌,有机质降解菌能有效降解有机污染物,脱氮菌群能通过氮循环降解氨氮、总氮,聚磷菌能高效吸收总磷,微生态调理菌能促进微生态系统的构建,有利于形成高效的生物膜系统。

37.微生物菌剂9的投加能有效提升生物膜载体6的挂膜效率及对各项指标的降解效率,形成高效生物膜降解菌群。生物膜载体6安装完成后启动微生物强化挂膜施工,挂膜期间每日投入微生物菌剂9,强化施工15~30天。微生物菌剂9投放前需充分活化,将微生物菌粉与自来水按1:20~1:40比例进行溶解,加入1%微生物活化剂,水温设置为38℃,溶氧2mg/l以上,活化2~12h。挂膜期间定期检测生物填料上生物膜重量、镜检原生动物组成、微生物多样性分析,挂膜稳定后停止微生物施工。挂膜稳定特征:(1)生物填料表面挂满一层土褐色或黑灰色生物膜;(2)且生物膜重量基本稳定;(3)可观测到草履虫、寡毛类原生动物。微生物施工主要在前期挂膜过程中进行,挂膜稳定后停止微生物施工。

38.生态强化处理区域内底部布置有底泥降解制剂。底泥降解制剂包括底泥改良剂及底泥降解菌剂。由于雨水对管网的冲刷,排口处极易淤积底泥,底泥降解制剂的投加对底泥的削减具有十分重要的意义。底泥改良剂于排口施工前投加,用于氧化、改良前期淤积的底泥,削减底泥厚度及污染负荷。底泥降解微生物菌剂于生物膜系统构建后投加,底泥降解菌剂为一种固定化微生物菌剂,无需活化直接投放,固定化微生物菌剂由载体吸附,能沉积至底泥中,通过缓释机制持续地向底泥释放微生物菌剂,配合底曝系统,能降解雨天溢流冲刷而带入湖泊的淤泥,有效缓解处理区域的淤积。

39.优选地,不透水围墙8、横向不透水围墙10和微孔曝气系统5处均设置有生物浮岛7。生态浮岛7起到缓冲水流、拦截净化污染物、美化景观等作用。浮岛单体采用hdpe材质,可采用市售的各种规格浮岛,植物孔数量为9-18个/m2。浮岛承重≥20kg/m2,最大抗波高≥1.5m,最大抗风速≥10m/s,最大抗流速≥1.0kn。浮体与浮体之间用螺丝连接固定,浮岛的外围用dn70~100pvc或pe管固定。生态浮岛通过镀锌钢管或水泥锚固定。浮岛植物可选择美人蕉、芦苇、旱伞草、梭鱼草、再力花、鸢尾、黄菖蒲等水生植物。

40.降雨产生地表径流后,地表径流携带污染物由入湖排口1进入排口原位生态净化区域。经过垃圾拦网3能有效拦截树枝、塑料袋等垃圾,湖泊岸线上的初期雨水经过滨水植区物2的拦截滞留等作用,减少垃圾漂浮物和泥沙、部分氮磷等营养物质。雨污水进入湖泊的生态强化处理区域后,在微孔曝气系统5的作用下,增加水体溶氧量,通过生物膜载体6能吸附、拦截部分悬浮污染物,载体上附载的高效微生态系统能降解有机质、氮、磷等污染物。底泥降解菌剂能有效降解底泥中有机质、氮、磷等污染物,削减底泥污染负荷及底泥厚度。

生态浮岛7上的水生植物及植物根系的生物膜的截留、吸附、降解作用,削减部分入湖氮磷等营养物质。污水经过原位生态处理区域生态强化处理后,各项污染物能得到去除,当下次降雨排污后,经过处理的水通过预留的出口进入入湖中,能有效缓解雨水及混流排口对湖泊的污染。

41.本实施例在武汉市某湖泊排口实施生态改造后,运行处理效果如下表所示:

[0042][0043]

本实用新型湖泊排口生态原位治理系统能去除排口水体中部分的营养物质,降雨结束7天后cod

cr

去除率为40.1%~43.3%、nh

3-n去除率为35.25%~50.54%、tn去除率为32.52%~49.08%、tp去除率为20.24%~45.02%;降雨结束15天后cod

cr

去除率为57.67%~62.90%、nh

3-n去除率为44.39%~64.37%、tn去除率为40.57%~62.55%、tp去除率为29.76%~53.38%。

[0044]

显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1