一种应用于海水淡化MBR预处理系统的制作方法

一种应用于海水淡化mbr预处理系统

技术领域

1.本实用新型属于海水淡化处理技术领域,涉及一种应用于海水淡化mbr预处理系统。

背景技术:

2.海水水质相对比较复杂,海水淡化工艺中若将所取海水直接通入反渗透膜处理环节,则会造成污堵、结垢、膜降解一系列膜污染问题,因此针对反渗透海水淡化工艺必须对海水进行预处理,达到反渗透系统的进水要求,以保障反渗透系统的处理效率。预处理技术是反渗透海水淡化工艺流程中不可或缺的部分,直接影响反渗透膜的使用寿命、冲洗频率、更换周期以及整体反渗透系统的工作效率。

3.常规的海水预处理技术包括:混凝沉淀、加氯、介质过滤、加酸、臭氧化、溶气气浮、加阻垢剂等等。传统预处理技术往往依赖化学药剂处理方式达到反渗透膜系统进水水质的要求,但该方式一般会造成二次生化污染,且当海水水质波动较大时易对预处理过滤装置造成堵塞,导致出水水质恶化。相比于传统预处理技术,压力式膜过滤预处理技术如微滤、超滤、纳滤等,拥有更小的孔径,能广泛的截留、吸附污染物,包括:病毒、胶体、微生物、大分子有机物等,因此成为目前最为广泛使用的预处理技术。膜式预处理技术较传统工艺可降低反渗透膜的生化污染,提供更稳定的出水水质,从而保障反渗透系统的通量和回收率,延长反渗透膜的使用寿命。但是其投资成本远高于传统预处理技术,且与反渗透膜同样面临结垢的问题。

4.随着反渗透海水淡化技术的广泛应用,越来越多团体致力于反渗透海水淡化预处理技术的开发研究,希望找出最大化产水量、最优化产水水质、最小化能耗、最低成本的预处理技术。目前研究主要集中在两方面:一方面是将传统预处理技术与膜式预处理技术结合形成复合预处理系统;另一方面是研究开发新型预处理技术。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺点,提出一种应用于海水淡化mbr预处理系统,该系统采用改性pvdf膜耦合生物膜处理技术,提高了pvdf膜的亲水性、阻垢性以及比表面积,能够有效去除海水中的悬浮颗粒、藻类及大部分有机物,使整个系统出水满足海水淡化反渗透系统的进水要求。

6.为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

7.一种应用于海水淡化mbr预处理系统,包括改性膜耦合生物反应池、气冲洗风机、曝气风机、产水箱,改性膜耦合生物反应池内设置有改性pvdf膜组件,气冲洗系统以及微孔曝气系统;

8.其中,微孔曝气系统与曝气风机相连通,气冲洗系统一端连接气冲洗风机,另一端连接改性pvdf膜组件,改性膜耦合生物反应池出水口与产水箱的入水口连通。

9.进一步的,改性膜耦合生物反应池出水口与产水箱的入水口通过产水泵连通。

10.进一步的,产水箱的出水口与反冲洗系统相连通。

11.进一步的,还包括反冲洗系统,产水箱的出水口通过反洗水泵与反冲洗系统相连通。

12.进一步的,改性膜耦合生物反应池内设置有浮球阀。

13.进一步的,改性pvdf膜组件固定于改性膜耦合生物反应池恒水位下0.4m处的位置。

14.进一步的,微孔曝气系统连接有曝气风机及微孔曝气板。

15.进一步的,气冲洗系统连接有气冲洗风机。

16.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

17.本实用新型通过设置改性pvdf膜组件,克服了传统pvdf膜本身疏水性高,吸附性差的缺点,可有效去除海水中的藻类,有效提升膜的阻垢性。本实用新型中海水淡化预处理实施过程中混凝处理后的出水可直接进入改性膜耦合生物反应池,经处理后可达到反渗透膜进水水质要求。相较传统海水淡化预处理工艺,中间省略了气浮或其他过滤处理环节,缩短了反应流程,节省了一次性投资及运行成本。

附图说明

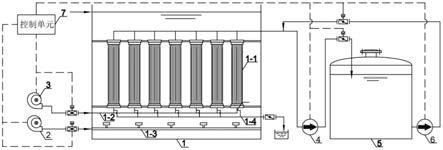

18.图1为本实用新型的结构示意图。

19.其中,1改性膜耦合生物反应池、1-1改性pvdf膜组件、1-2气冲洗系统、1-3微孔曝气系统、1-4反洗系统、2气冲洗风机、3曝气风机、4产水泵、5、产水箱、6反洗水泵、7控制单元。

具体实施方式

20.下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述:

21.本实用新型提出一种应用于海水淡化mbr预处理系统,采用改性膜材料耦合生物膜技术可有效实现海水的预处理,达到反渗透膜系统的进水要求。该系统采用改性pvdf膜耦合生物膜处理技术,提高了pvdf膜的亲水性、阻垢性以及比表面积,能够有效去除海水中的悬浮颗粒、藻类及大部分有机物,使整个系统出水满足海水淡化反渗透系统的进水要求。

22.一种应用于海水淡化mbr预处理系统,包括改性膜耦合生物反应池1、气冲洗风机2、曝气风机3、产水泵4、产水箱5、反洗水泵6,改性膜耦合生物反应池1内设置有改性pvdf膜组件1-1,气冲洗系统1-2,微孔曝气系统1-3以及反洗系统1-4。

23.参考图1,经混凝沉淀预处理后的海水经由改性膜耦合生物反应池1的进水口自流入池内,微孔曝气系统1-3通过气管与曝气风机3相连通,气冲洗系统1-2一端连接气冲洗风机2,另一端连接改性pvdf膜组件1-1,可实现对膜组件进行反向气冲洗。改性膜耦合生物反应池1出水口与产水箱5的入水口通过产水泵4连通,产水箱5的一个出水口通过反洗水泵6与改性膜耦合生物反应池1内的反冲洗系统1-4相连通。

24.本实用新型的具体工作过程为:

25.海水经混凝沉淀处理去除部分悬浮物颗粒后自流进入改性膜耦合生物反应池1。改性膜耦合生物反应池1中设置有浮球阀,由浮球阀控制进水,改性pvdf膜组件1-1固定于膜池恒水位下约0.4m处的位置,改性膜耦合生物反应池1中海水通过产水泵4抽吸作用由改

性pvdf膜组件1-1表面进入膜内,海水中的大部分污染物被拦截、吸附在膜表面,进而大部分有机物被生物膜降解,最终实现过滤,膜内的产水泵送入产水箱5。

26.本实用新型中设置控制系统,气冲洗风机2、曝气风机3、产水泵4以及反洗水泵6均与控制单元7相连,通过控制单元7可以控制各个部件的启动。

27.改性膜耦合生物反应池1内配套有改性pvdf膜组件1-1,气冲洗系统1-2,微孔曝气系统1-3,反洗系统1-4。微孔曝气系统1-3通过气管与曝气风机3相连通,持续曝气,以保障生物膜代谢所需的溶解氧。气冲洗系统1-2连通气冲洗风机2与改性pvdf膜组件1-1,可实现对膜组件的反向气冲洗。产水箱5中的产水通过反冲洗水泵6输送至膜组件的反冲洗系统1-4实现膜的反冲洗。

28.在初始过滤期间,改性pvdf膜组件1-1的通量会迅速降低,然后逐渐趋于稳定,运行20~30天左右,通量约稳定在22lmh。膜通量快速下降是因为膜孔被海水中的小分子物质堵塞导致膜过水能力降低,而引起膜阻力上升。运行一段时间后,膜污染不再加重,呈现平稳运行的趋势,此时的膜表面已形成了稳定的滤饼层,该滤饼层附着了海水中部分无机颗粒,生物聚合物、腐殖酸等有机物,藻类、菌群、原生动物、真核生物等,逐渐形成了一个稳定的生物膜系统,有机物及藻类逐渐被生物膜系统消耗代谢,最终达到海水预处理的目的。

29.改性膜耦合生物反应池1内的微孔曝气系统1-3配套有曝气风机及微孔曝气板,保障生物膜代谢所需的溶解氧;气冲洗系统1-2配套有气冲洗风机,通过气管连接改性pvdf膜组件1-1,可实现对改性pvdf膜组件1-1进行反向气冲洗。同时产水箱5通过反冲洗水泵6与改性膜耦合生物反应池1的反洗系统1-4相连通,可实现改性pvdf膜组件1-1的反冲洗。

30.本实用新型的核心装置为改性pvdf膜组件,改性pvdf膜组件通过以下过程得到:通过在pvdf膜表面均匀涂覆沸石粉末的方式提高pvdf膜的亲水性,膜通量可提高约40%;沸石粉末表面粗糙,且有晶体延伸出表面,可增大pvdf膜的比表面积;同时这种结构有助于吸附有机污染物,并形成稳定的生物层。故改性pvdf膜相当于表面负载了一层薄薄的亲水性的保护膜,同时也为膜表面富集生物膜提供了载体和骨架。

31.本实用新型通过设置改性pvdf膜组件,克服了传统pvdf膜本身疏水性高,吸附性差的缺点,在一定的压力下(40mbar),使纯膜通量由改性前的48lmh增高至66lmh;稳定运行约20天,pvdf膜负载生物膜后通量由改性前的15lmh增高至22lmh,可提升约46%。这是由于改性涂层改变了膜的接触角,提升了膜的亲水性;其次涂层对于膜形成了保护层作用,可缓解部分有机小分子对膜的污染;更值得关注的是海水中种类丰富的真核生物及大体积的原生动物富集生物膜中生长、捕食和移动,导致形成的生物膜滤饼层呈多孔的海绵状结构,可有效提高渗透通量。

32.改性膜涂层表面晶体的延伸构造可高效的截留、吸附有机物及微生物,有助于快速形成生物膜。并且海水较淡水或其他废水环境存在更丰富的生物群落,可有效降解水中的腐殖酸、蛋白质及油类等有机物。

33.本实用新型可有效去除海水中的藻类:海水中的大部分藻类被拦截在生物膜表面,同时生物膜上富集了大量的海洋生物,形成了丰富的生态系统,其中部分原生、微型后生动物可吞食藻类,代谢藻类毒素等化合物,从而达到去除的目的。

34.本实用新型可以有效提升膜的阻垢性:首先生物膜表面富集有大量的产酸菌,将有机物分解为小分子酸类,从而降低了水体的碱度,抑制成垢;其次生物膜中某些菌群会分

泌大量的胞外分泌物,可将生成的部分结晶体包裹起来从膜上剥离达到阻垢的效果。

35.本实用新型中改性膜耦合生物反应池抗冲击负荷较强:在海水淡化预处理实施过程中混凝处理后的出水可直接进入改性膜耦合生物反应池,经处理后可达到反渗透膜进水水质要求。相较传统海水淡化预处理工艺,中间省略了气浮或其他过滤处理环节,缩短了反应流程,节省了一次性投资及运行成本。

36.以上所述仅是本实用新型的实施步骤的举例,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1