一种疏浚土余水的生态净化系统的制作方法

1.本发明涉及环境生态工程和疏浚工程领域,具体涉及一种疏浚土余水的生态净化系统。

背景技术:

2.生态疏浚是减少水体底泥内源污染负荷,控制水体内源污染效果明显的重要工程技术措施。在疏浚过程中,污染底泥被疏浚船绞吸为泥浆,泥浆通过输泥管道输送至排泥场固化。泥浆中固体颗粒经自然沉淀后留存于排泥场,多余的水从排泥场溢流排放,被称为疏浚土余水。泥浆含固率一般仅为15%,导致疏浚固化过程中有大量疏浚土余水产生。由于疏浚中污染底泥被铰刀头打碎,强化了污染物的释放,使余水中含有大量的富含于底泥中的有机物、氮、磷、重金属等污染物质,这些物质大部分附着在细颗粒上、悬浮在余水中,很难沉降。因此,需要采取必要的措施对余水进行净化处理后再排放。

3.目前,可用于疏浚土余水处理的水质净化方法有物理、化学、生态、机械等多类方法,各类方法技术特征如下:(1)物理方法。通过物理沉淀的方式处理控制余水在疏浚工程环保措施上,一般注重退水口形式、加大排泥场容量、延长退水路径等。一般在施工前期、中期效果较好,投入成本少,容易维护;在施工后期,由于排泥场容积减少,排放的余水悬浮物含量増大,控制难度加大,效果减弱,对周边区域的影响增大;(2)化学方法。通过在泥浆水中加入絮凝剂,加快泥水的分离和泥沙的沉淀,可以确保余水排放指标满足排放要求,是目前国内外用于去除水中悬浮物最常用的方法。絮凝沉淀法不需动力、操作弹性大、对水质水量变化的适应性强、药剂供应方便、处理设施占地面积不大,且容易建简易设施,成本不高。缺点为絮凝剂为化学试剂,投放成本较高,且存在化学试剂排入水体形成次生污染的风险。(3)机械方法,通过机械的方式处理控制余水利用机械将泥浆水蒸发排出,将残留物压实处理,此方法在垃圾处理上应用较为广泛。优点是可减少占用耕地面积,影响范菌小,有利于环保。但对疏浚工程大量的土方来说,所需机械较多,周期长,效率化,成本离,不适合采用此方法。

技术实现要素:

4.鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明要解决的技术问题在于提供一种疏浚土余水的生态净化系统,利用沉淀和湿地净化等生态方式来净化疏浚土余水,具有成本低廉,生态环保,环境友好等优点,为疏浚土余水处理提供一种新技术途径。

5.为实现上述目的,本发明提供一种疏浚土余水的生态净化系统,包括沉淀设备、以及组合式潜流人工湿地,所述沉淀设备用于对疏浚土余水中的颗粒物进行沉淀,所述组合式潜流人工湿地包括过滤单元和水平潜流人工湿地单元,所述过滤单元包括过滤池、填充在过滤池中的过滤材料、连接过滤池与沉淀设备的进水管,所述水平潜流人工湿地单元包括湿地池、填充在湿地池中的基质、以及种植于基质的水生植物,所述湿地池与过滤池之间设有连通管道,且连通管道位于过滤材料上表面和基质上表面下方,所述湿地池上还设有

出水管。

6.进一步地,所述连通管道分别连接在湿地池和过滤池的底部处,所述进水管的出水口位于过滤材料表面之上。

7.进一步地,所述过滤单元还包括与进水管连接的布水管,所述布水管的出水口为多个,且分散布置于过滤材料之上。

8.进一步地,所述水平潜流人工湿地单元的基质包括砂粒、砾石、陶粒、无烟煤、沸石和颗粒活性炭中的一种或几种

9.进一步地,所述水生植物包括挺水植物。

10.进一步地,所述水平潜流人工湿地单元的参数包括:水力负荷小于0.1m3/m2/d,水力停留时间4~8d。

11.进一步地,所述组合式潜流人工湿地的总参数包括:水力负荷小于1.0m3/m2/d,水力停留时间1~3d,水深0.4~1.6m。

12.进一步地,所述沉淀设备包括沉淀引流渠和强化沉淀池,所述沉淀引流渠上游入口用于疏浚土余水进入、下游出口与强化沉淀池相连通,所述强化沉淀池出口与进水管相连。

13.进一步地,所述沉淀引流渠的设计参数包括:渠长≥1000m,渠宽1~10m,渠深0.5~.2.5m,水力停留时间0.5~3d;所述强化沉淀池的设计参数包括:水力停留时间1~7d,水深1~5m

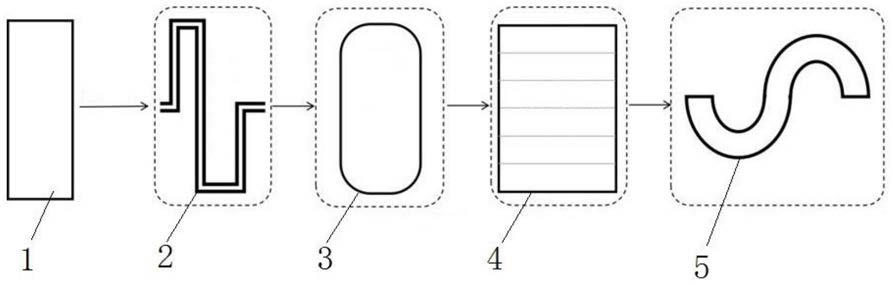

14.进一步地,其特征在于:还包括表面流人工湿地,所述表面流人工湿地与湿地池上出水管相连通。

15.如上所述,本发明涉及的生态净化系统,具有以下有益效果:

16.通过设置沉淀设备、以及组合式潜流人工湿地,使用时,疏浚土余水先经过沉淀设备进行物理沉淀,让其中的颗粒悬浮物沉淀,然后再进入到组合式潜流人工湿地中,并以依次经过过滤单元和水平潜流人工湿地单元进行净化处理,在过滤池中通过过滤材料对难沉降悬浮物进行进一步吸附,在湿地池中,以水平流动方式经过基质,疏浚土余水在基质中缓慢流动,一方面基质起到一定过滤作用,另一方面,通过种植于基质的水生植物的生长来进行净化水中的氮磷物质,实现脱氮除磷,进一步提升水质。本发明利用沉淀和湿地净化等生态方式来净化疏浚土余水,具有成本低廉,生态环保,环境友好等优点,为疏浚土余水处理提供一种新技术途径。

附图说明

17.图1为本发明的生态净化系统的结构示意图。

18.图2为本发明中的组合式潜流人工湿地的结构示意图。

19.元件标号说明

20.1排泥场

21.2沉淀引流渠

22.3强化沉淀池

23.4组合式潜流人工湿地

24.41过滤池

25.42过滤材料

26.43进水管

27.44布水管

28.45连通管道

29.46湿地池

30.47基质

31.48挺水植物

32.49出水管

33.5表面流人工湿地

具体实施方式

34.以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。

35.须知,本说明书附图所绘的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等的用语,亦仅为便于叙述明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。

36.参见图1和图2,本发明提供了一种疏浚土余水的生态净化系统,包括沉淀设备、以及组合式潜流人工湿地4,沉淀设备用于对疏浚土余水中的颗粒物进行沉淀,组合式潜流人工湿地4包括过滤单元和水平潜流人工湿地单元,过滤单元包括过滤池41、填充在过滤池41中的过滤材料42、连接过滤池41与沉淀设备的进水管43,水平潜流人工湿地单元包括湿地池46、填充在湿地池46中的基质47、以及种植于基质47的水生植物,湿地池46与过滤池41之间设有连通管道45,且连通管道45位于过滤材料42上表面和基质47上表面下方,湿地池46上还设有出水管49。

37.本发明涉及的生态净化系统的基本工作原理为:使用时,参见图1,来自排泥场1的疏浚土余水先经过沉淀设备进行物理沉淀,让其中的颗粒悬浮物沉淀,然后再进入到组合式潜流人工湿地4中,并以依次经过过滤单元和水平潜流人工湿地单元进行净化处理,具体地,先通过进水管43进入到过滤池41,并根据需要设置疏浚土余水在过滤池41中的水力停留时间,通过过滤材料42对难沉降悬浮物进行进一步吸附;然后疏浚土余水再经由连通管道45进入到湿地池46中,以水平流动方式经过基质47,并根据需要设置疏浚土余水在湿地池46中的水力停留时间,疏浚土余水在基质47中缓慢流动,一方面基质47起到一定过滤作用,另一方面,通过种植于基质47的水生植物的生长来进行净化水中的氮磷物质,实现脱氮除磷,进一步提升水质。

38.本发明的生态净化系统,采用自然沉淀和湿地净化等生态方式来净化疏浚土余水,具有成本低廉,生态环保,环境友好等优点,为疏浚土余水处理提供一种新技术途径。

39.在本实施例中,参见图1和图2,作为优选设计,连通管道45分别连接在湿地池46和

过滤池41的底部处,进水管43的出水口位于过滤材料42表面上,这样,疏浚土余水在过滤池41中会垂直向下流经过滤材料42,过滤效果更好,然后从底部进入到湿地池46底部,能更好的流经湿地池46中的基质47,净化效果更好。进一步地,过滤单元还包括与进水管43连接的布水管44,布水管44的出水口为多个,且分散布置于过滤材料42之上,布水管44的作用在于使得进来的疏浚土余水能够分散在过滤材料42表面,提升过滤效果。

40.在本实施例中,参见图1和图2,湿地池46和过滤池41的池体深度可根据需要设置,在本实施例中,两池深度都为0.5~1.8m。作为优选设计,过滤单元中的过滤材料42包括砂粒,砂粒的粒径为0.02~2mm。当然,在其他实施例中,过滤材料42也可以采用其他合适材料。

41.在本实施例中,作为优选设计,参见图1和图2,在水平潜流人工湿地单元基质47包括砂粒、砾石、陶粒、无烟煤、沸石和颗粒活性炭中的一种或几种,要求能够用于水生植物生长。在本实施例中,水生植物包括根系发达且净化效果好的挺水植物48,挺水植物48可采用植芦苇、芦竹、美人蕉、鸢尾、菖蒲、香蒲、风车草和梭鱼草中的一种或几种。优选地,水平潜流人工湿地单元的设计参数包括:水力负荷小于0.1m3/m2/d,水力停留时间4~8d。组合式潜流人工湿地4的设计总参数包括:水力负荷小于1.0m3/m2/d,水力停留时间1~3d,水深0.4~1.6m。当然,水生植物也可以采用其他适当品种的植物,也可以包括沉水植物。

42.在本实施例中,作为优选设计,参见图1和图2,沉淀设备包括沉淀引流渠2和强化沉淀池3,沉淀引流渠2为条形长渠,其上游入口与排泥池连接,与用于疏浚土余水进入,下游出口与强化沉淀池3相连通,强化沉淀池3出口与进水管43相连,疏浚土余水从强化沉淀池3到过滤单元之间可利用泵提升。疏浚土余水先经过沉淀引流渠2,对疏浚土余水中的粗颗粒物进行初步沉淀,然后疏浚土余水中进入到强化沉淀池3中,对其中的小粒径悬浮物进行强化沉淀。进一步地,沉淀引流渠2的设计参数包括:渠长≥1000m,渠宽1~10m,渠深0.5~.2.5m,水力停留时间0.5~3d。强化沉淀池3形状可因地制宜确定,其设计参数包括:水力停留时间1~7d,水深1~5m。当然,在其他实施例中,沉淀设备也可以采用其他现有合适设施。

43.在本实施例中,作为优选设计,参见图1和图2,态净化系统还包括表面流人工湿地5,表面流人工湿地5与湿地池46上出水管49相连通,在本技术中,表面流人工湿地5是指水从基底表层流动的湿地,可利用自然或人工开挖的河道、湖泊、坑塘、沟渠等进行建设,通过对原有河道进行水系沟通、地形重塑和水生植物群落构建建设而成。经过组合式潜流人工湿地4的净化后,再经过表面流人工湿地5,由植物、介质表面的微生物共同作用去除污染物,起到深度净化和活水的功能,进一步提升水质。在本实施例中,表面流人工湿地5的设计参数包括:水力负荷小于0.1m3/m2/d,水力停留时间4~8d。

44.以下以一个具体示例对本发明做进一步说明:

45.在本实施例中,生态净化系统的疏浚土余水处理水量为1.8万m3/d。排泥场1排出的疏浚土余水水质如下:ss含量200mg/l;tp含量0.4mg/l;tn含量8mg/l;cod含量80mg/l。

46.沉淀引流渠2通过连通已有沟渠和部分开挖建设而成。具体设计参数为:渠长≥1500m,渠宽6m,渠深2.0m,水力停留时间1.0d。沉淀引流渠2出水水质如下:ss含量120mg/l,去除率为40%;tp含量0.28mg/l,去除率为30%;tn含量5mg/l,去除率38%;cod含量60mg/l,去除率25%。

47.强化沉淀池3利用原有池塘并局部开挖建设而成,具体设计参数为:面积1.8万m2,水力停留时间2.0d,水深2m。强化沉淀池3出水水质如下:ss含量60mg/l,去除率为50%;tp含量0.18mg/l,去除率为35%;tn含量3mg/l,去除率40%;cod含量45mg/l,去除率25%。

48.组合式潜流人工湿地4由过滤单元和水平潜流人工湿地单元两部分组成,两者面积比为1:9,池体深度都为1.2m。过滤单元内填充粒径为1~2mm的砂粒,水平潜流人工湿地单元内填充砂粒和砾石。水平潜流人工湿地单元基质47上种植芦苇、美人蕉、鸢尾、香蒲、风车草等挺水植物48,具体设计参数为:面积3.6万m2,水力停留时间2.0d,水深1m。组合式潜流人工湿地4出水水质如下:ss含量20mg/l,去除率为67%;tp含量0.08mg/l,去除率为56%;tn含量1.5mg/l,去除率50%;cod含量25mg/l,去除率44%。

49.表面流人工湿地5通过对原有河道进行水系沟通、地形重塑和水生植物群落构建建设而成。具体设计参数为:面积≥30万m2,水力停留时间≥8.0d。表面流人工湿地5出水水质如下:ss含量10mg/l,去除率为50%;tp含量0.05mg/l,去除率为38%;tn含量1mg/l,去除率33%;cod含量20mg/l,去除率20%。

50.疏浚土余水经“沉淀引流渠2

→

强化沉淀池3

→

组合式潜流人工湿地4

→

表面流人工湿地5”处理工艺处理后,出水可达到地表水iii水质。

51.由上可知,本实施例中的疏浚土余水的生态净化系统,提供了一种利用生态方法处理疏浚土余水的方法,与其他疏浚土余水方法相比,本发明具有如下优势:1、与常规物理沉淀方法相比,本发明不受排泥场容积减少的影响,余水水质净化效果好,且出水水质稳定;2、与化学方法相比,本发明不投加化学试剂,运行成本低,绿色安全,生态环保,不存在化学试剂排入水体形成次生污染的风险;3、与机械方法相比,本发明所需机械少,效率高,运行成本低。

52.综上所述,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具有高度产业利用价值。

53.上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1