一种藻类控制用组合物的制作方法

1.本发明属于藻类控制技术领域,具体涉及一种藻类控制用组合物。

背景技术:

2.水体的富营养化导致大量的藻类爆发,形成水华,导致池塘、水库等静水环境,水质发臭、死鱼死虾现象频频发生。特别在每年3-10 月,在气象水质条件合适时,水华极易爆发,覆盖面广、来势迅猛无法控制。

3.为了解决上述问题,现有技术中通常采用水质改良,机械打捞等措施,但是采用机械打捞作业方式,耗费人力物力,且效率低下。专利申请号2020115567123“一种含铜基控藻组合物”,采用了铜+除草剂进行组合的方式,进行控藻,虽然能起到一定的控藻作用,但是使用后,水体浑浊,且铜元素进入水体后,会对其他水生动植物造成危害。

4.因此,现有技术还有待于进一步的提升。

技术实现要素:

5.针对上述存在的问题,本发明旨在提供一种藻类控制用组合物,旨在解决现有的藻类控制剂不能对藻类的爆发进行有效抑制,且对生物环境有潜在危害的问题。

6.本发明为解决上述技术问题所采用的技术方案如下:

7.一种藻类控制用组合物,其中,包括:絮凝剂和控藻剂;所述控藻剂选自取代脲类除草剂和三嗪类除草剂中的一种或多种。

8.可选地,所述的藻类控制用组合物,其中,所述絮凝剂选自聚合硫酸铁、聚合硫酸铝、聚合氯化铝、聚合氯化铁、三氯化铁、聚丙烯酰胺、单宁、改性淀粉和生物絮凝剂中的一种或多种。

9.可选地,所述的藻类控制用组合物,其中,所述取代脲类除草剂包括:异丙隆、绿麦隆、敌草隆、氟草隆、绿谷隆以及杀草隆。

10.可选地,所述的藻类控制用组合物,其中,所述三嗪类除草剂包括:扑草净、扑草净、西草净、莠去津、嗪草酮、苯嗪草酮、环嗪酮。

11.可选地,所述的藻类控制用组合物,其中,所述絮凝剂与所述控藻剂的质量配比为80-99.99:20-0.01。

12.可选地,所述的藻类控制用组合物,其中,所述藻类控制用组合物还包括絮凝增效助剂,所述助剂选自二甲基二烯丙基氯化铵、生石灰和活化硅酸中的一种或多种,能减少絮凝剂的用量。

13.可选地,所述的藻类控制用组合物,其中,将所述藻类控制用组合物用于控藻时,所述絮凝剂的使用量为10-100g/m3,所述控藻剂的使用量为0.01-0.5g/m3。

14.可选地,所述的藻类控制用组合物,其中,所述藻类控制用组合物的剂型为颗粒剂、片剂、粉剂或溶液剂。

15.可选地,所述的藻类控制用组合物,其中,所述藻类控制用组合物的剂型为颗粒

剂,颗粒的粒径为0.5-10毫米,比重为0.8-1.2。

16.可选地,所述的藻类控制用组合物,其中,所述絮凝剂和所述控藻剂独立包装或所述絮凝剂和所述控藻剂混合包装。

17.有益效果:与现有技术相比,本发明以絮凝剂和控藻剂配合使用,利用絮凝剂对水体中的杂质以及细小的藻类进行吸附,并聚集成絮状沉淀,使藻类死亡,利用少量的控藻剂对剩余的藻类进行灭杀控制,实现了水体净化以及藻类控制的协同作用。在实现对藻类控制的同时,还不会对水体造成破坏。

附图说明

[0018][0019]

图1为实施例7中ck处理0-10d后群体微囊藻的表观长势图;

[0020]

图2为实施例7中d单剂0.2ppm处理0-10d后群体微囊藻的表观长势图;

[0021]

图3为实施例7中絮凝剂a单剂40ppm处理0-10d后群体微囊藻的表观长势图;

[0022]

图4为实施例7中絮凝剂a单剂80ppm处理0-10d后群体微囊藻的表观长势图;

[0023]

图5为实施例7中絮凝剂p单剂30ppm处理0-10d后群体微囊藻的表观长势图;

[0024]

图6为实施例7中絮凝剂p单剂50ppm处理0-10d后群体微囊藻的表观长势图;

[0025]

图7为实施例7中絮凝剂a单剂40ppm+d0.2ppm组处理0-10d后群体微囊藻的表观长势图;

[0026]

图8为实施例7中絮凝剂p单剂30ppm+d0.2ppm组处理0-10d后群体微囊藻的表观长势。

具体实施方式

[0027]

下面结合具体实施例对本发明作进一步的具体详细描述,但本发明的实施方式不限于此,对于未特别注明的工艺参数,可参照常规技术进行。

[0028]

除非另有说明,否则本文使用的技术和科学术语具有本发明所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义;表示原料含量的单位均基于质量以份计。作为本发明中的其它未特别注明的原材料、试剂均指本领域内通常使用的原材料和试剂。

[0029]

经发明人研究发现,采用不同种类的絮凝剂对铜绿微囊澡进行去除时,虽然絮凝剂能够快速控制藻类,但持效期短,使用后2-3天,如水环境条件适宜,蓝藻种群数量迅速恢复。采用除草剂敌草隆进行除藻,研究发现敌草隆持效期与用量正相关,用量大,持效期长。敌草隆用量大,对其他非靶标藻类造成伤害,形成新的环境问题。

[0030]

同时,蓝藻水华多发生在夏季6-9月,有明显的季节性,受温度、阳光、营养物质的影响;温度在20℃以上;水体ph值偏高、光照度强且时间久的条件下,蓝藻形成气囊浮出水面并且迅速繁殖,以至形成蓝藻水华的现象。

[0031]

蓝藻水华极容易受到气象条件的影响,在一定风速、低温、低光照环境下,未死亡的蓝藻种群团快速沉底,水华消失,水质变得澄清。在无风、高温、光照强度大的气象条件下,蓝藻继续浮上水表上层,形成新的水华。因此,蓝藻水华的出现,随天气变化,出现周期性。每次水华爆发的持续时间在7-14天左右。其中涉及具体的实验将在后续进行说明。

[0032]

本发明为了解决现有的藻类控制剂不能对藻类的爆发进行有效抑制,且对生态环

境不友好的问题,提供了如下技术方案:

[0033]

一种藻类控制用组合物,其中,包括:絮凝剂和控藻剂;所述控藻剂选自取代脲类除草剂和三嗪类除草剂中的一种或多种。其中,絮凝剂是一类具备较强吸附能力的物质,可以吸附细小的藻类个体,并聚集成絮状沉淀,使藻类死亡。絮凝过程采用的絮凝剂可分为:无机混凝剂、有机絮凝剂及复合絮凝剂,常见品种主要有聚合硫酸铁、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、聚丙烯酰胺等。

[0034]

本实施例中,所述絮凝剂包括但不限于聚合硫酸铁、聚合硫酸铝、聚合氯化铝、聚合氯化铁、三氯化铁、聚丙烯酰胺、单宁、改性淀粉和生物絮凝剂等。通过添加絮凝剂可以实现对藻类的物理去除,在去除藻类的同时还对水体进行净化,使水体澄清;配合控藻剂对藻类进行化学去除,从而可以实现对藻类的有效控制,尤其适用于在适合藻类繁殖的特殊天气中使用。通过絮凝剂与少量的控藻剂的配合使用,解决了单独使用絮凝剂控藻持效时间过短的问题,避免单独使用除草剂用量过大影响非靶标生物安全的问题。

[0035]

在本实施例中,所述藻类控制用组合物还包括有助剂,所述助剂包括但不限于二甲基二烯丙基氯化铵、生石灰和活化硅酸。通过添加助剂可以提升絮凝剂的絮凝效果,降低藻类控制用组合物的生产成本。示例性地,助剂的加入量与所述絮凝剂的比例为1:9,即1份的生石灰搭配9份的聚合氯化铁。

[0036]

在本实施例中,所述控藻剂可以是单一组分,如单独为三嗪类或二苯胺类除草剂,也可以是三嗪类除草剂与取代脲类除草剂的二元组合。示例性地,当采用三嗪类除草剂与取代脲类除草剂的二元组合时,复合比例,一般按半用量相加。如三嗪类扑草净对铜绿微囊藻藻90%抑制浓度为0.8ppm,取代脲类除草剂异丙隆对铜绿微囊藻90%抑制浓度为0.3ppm,则最后组合剂量为0.4ppm扑草净+0.15ppm异丙隆。实际应用中,如果某个原药价格上涨,可相应增加低成本成分用量,降低高成本成分用量,总防效达到90%即可。二元除草剂混用,可以降低单一成分在水体中的浓度,加快降解速度,减少环保生态压力。容易理解的是,当采用三元或三元以上的组合时,其中的配比可以根据实际的使用进行调整。

[0037]

在本实施例中,所述藻类控制用组合物在使用时,每立方水体中的絮凝剂的用量为10-100g,控藻剂的用量为0.01-0.5g。在上述用量范围内选择絮凝剂搭配控藻剂可以对藻类起到控制的同时,还能降低用药量,节省用药成本。

[0038]

在本实施例中,所述藻类控制用组合物中的絮凝剂和控藻剂可以独立分装,做成套餐包,即由一包絮凝剂搭配一包控藻剂进行捆绑使用,示例性地,2000g/包聚合硫酸铁搭配50g/包80%的敌草隆,该套餐组合可以适用水体积为100立方米。

[0039]

在本实施例中,所述藻类控制用组合物可以是添加助剂后,预制成颗粒状,片状、粉末状或液态状,以方便终端进行使用。示例性地,将藻类控制用组合物加工成平均粒径为1毫米的可分散粒剂,比重 1.05左右,入水后缓慢崩解分散,控制10-30cm表层深度蓝藻数量。也制成泡腾颗粒剂,方便机器抛洒,方便使用。使用量根据水体积或水体下土表面积计算确定。

[0040]

在上述实施例中,将藻类控制用组合物中的絮凝剂和控藻剂的用量调配至药效控制在7-14天内,在适合藻类繁殖的特殊天气使用,使用后可以使水质清澈保持一段时间,顺利度过不利气象时期。在此阶段后,少量的除草剂被自然降解,水体中藻类生长恢复正常;少量的除草剂,也不会对水环境中其他非靶标水生生物造成影响。需要说明的是,水体中的

1000目的80%敌草隆可湿性粉剂,充分混合,少量添加调节比重的轻质碳酸钙后,挤压造粒,颗粒粒径大小为1-5毫米,比重1

±

0.05g/cm3,敌草隆总含量 0.5%。本品方便撒施,按每公顷10-30kg用量,在蓝藻爆发时期进行水面撒施。

[0052]

实施例6:生物絮凝剂及环嗪酮粉剂

[0053]

多粘类芽孢杆菌为菌种,在发酵培养液中培养;取发酵培养液离心,得到上清液,上清液加乙醇沉淀,并收集沉淀;沉淀溶于纯水后透析,冷冻干燥,干燥后添加已粉碎至800-1000目环嗪酮原药,并添加少量的分散剂和润湿剂,最终产品中,环嗪酮含量1-2%。最终制得含环嗪酮的粉末状微生物絮凝剂。按水体100立方米,1-2kg用量,兑水稀释后,均匀浇泼或喷洒在蓝藻等污染水面。

[0054]

实施例7:控藻剂对群体微囊藻的田间药效试验

[0055]

将带有群体微囊藻的培养池,通过不同尺寸的有机玻璃微循环舱进行小区分隔,水位保持在80公分左右,清除表面漂浮物后,开始初始水质参数分析和藻液取样。第二天进行施药处理,在施药1d、 3d、7d、10d后观察水体中藻体变化及取样,通过表观覆盖度和种群数量防效预判断叶绿素含量的变化情况,最后进行取样测定每个处理小区叶绿素a含量,进而评价防效(公式如下)。

[0056]

叶绿素a含量测定采用丙酮提取法:使用gf/c过滤膜将一定量的藻液过滤,转到研钵中,加入90%丙酮溶液5ml,研磨成浆,再加 90%丙酮溶液3ml,匀浆后转入到带刻度的离心管中,并用适量的90%丙酮溶液洗涤研钵,一并转入离心管,向离心管中加入90%丙酮溶液至10ml,盖上管塞,置于4℃暗处理提取2h,不可超过24h。提取完毕后悬浮沉淀物,置离心管于4℃离心机中,以7000r/min转速离心 10min。离心完毕,向离心管中加入90%丙酮至5ml。在波长750nm、663nm、645nm和630nm波长下测提取液的光密度值,各波长吸光度校正值为各波长吸光度减去750nm吸光度。以90%丙酮溶液为空白对照,后计算叶绿素a含量和防效。

[0057]

叶绿素a含量的计算公式如下:

[0058]

ca=(11.85

×e663-1.54

×e645-0.08

×e630

)

×

v/(v

×

l)

×

1000

ꢀꢀꢀ

公式1

[0059]

式中:

[0060]

ca——藻类叶绿素a含量,单位为μg/l;

[0061]

e663、e645、e630——各波长下吸光度校正值;

[0062]

v——抽提后定容体积,单位为ml;

[0063]

v——抽滤的样品体积,单位为ml;

[0064]

l——比色皿光程,单位cm。

[0065]

防效公式如下:

[0066]

e=(c

a1-c

a2

)/c

a1

×

100%

ꢀꢀꢀꢀꢀ

公式2

[0067]

式中:

[0068]

e——抑制率,单位为%;

[0069]

ca1——对照的叶绿素a含量,单位为μg/l;

[0070]

ca2——处理的叶绿素a含量,单位为μg/l。

[0071]

按设计的处理剂量,在加入水体中,并搅拌均匀。在处理0h、 1d、5d、10d,拍摄照片记录表观长势,最后测定藻液的叶绿素a含量,并计算其对微囊藻的防效。

[0072]

试验结果:

[0073]

(1)d0.2处理后的微囊藻出现藻体发白现象,但水体微囊藻基数依旧较大,10d后水质依然发绿,但颜色较ck浅,表现出一定的防治效果。

[0074]

(2)单独使用絮凝剂初期对微囊藻沉降絮凝效果非常明显,基本倒入几分钟就成团,且水质变清澈,但处理3d后群体微囊藻又开始复发,后期基本恢复至ck水平。

[0075]

(3)絮凝剂与d组合物处理1d水质澄清,且经过10d水质保持较好,与单剂对比在速效性与持效期上均有较大优势;

[0076]

表1药剂处理1-10d水体叶绿素含量变化

[0077]

处理施药前(μg/l)药后1d(μg/l)药后5d(μg/l)药后10d(μg/l)ck159.10206.27192.44241.98d0.2159.10161.7781.3183.76a40159.1031.05170.21246.48p30159.1036.68171.02251.81a80159.107.5516.32225.50p50159.1011.0135.19233.00a40+d0.2159.1011.0016.4821.02p30+d0.2159.108.4823.0121.79

[0078]

表2叶绿素a去除率(防效)

[0079]

处理施药前施药后1d施药后5d施药后10dck

‑‑‑‑

d0.2-21.6%57.7%65.4%a40-84.9%11.6%-1.9%p30-82.2%11.1%-4.1%a80-96.3%91.5%6.8%p50-94.7%81.7%3.7%a40+d0.2-94.7%91.4%91.3%p30+d0.2-95.9%88.0%91.0%

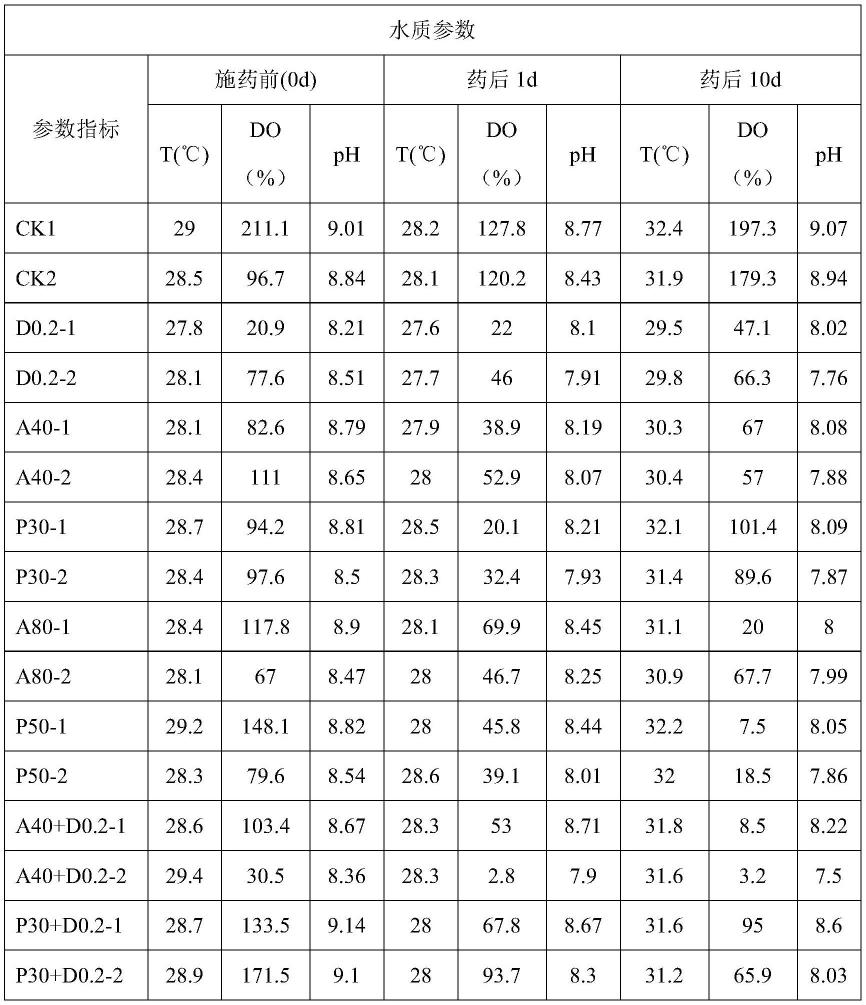

[0080] 表3群体微囊藻试验场所水质参数

[0081][0082]

对比例1絮凝剂对铜绿微囊藻的持效期试验测试

[0083]

采用99.9%硫酸铝(代号pac)、22%聚合硫酸铁(代号pfs)、28%聚合氯化铝(代号as)。

[0084]

铜绿微囊藻fachb-911(外购,培养基为bg-11,光暗比12h:12h,温度25℃,光强0-3000lx),初始藻细胞浓度od值保持在0.1左右。

[0085]

在30ml藻液中加入处理药剂后,立即以180r/min快速搅拌2 min,然后以70r/min慢速搅拌15min,最后静置0.5h、3d、7d,测定藻密度od680,计算去除率。

[0086]

单剂处理:聚合氯化铝投加量为0、5、10、15、20、25、30、 35、40ppm;聚合硫酸铁投加量为0、5、10、15ppm;硫酸铝投加量为0、10、20、30、40、50、60、70、80ppm。

[0087]

去除率=(od

0-od)/od0×

100%

[0088]

结果:

[0089]

加入絮凝剂0.5h后,除了pfs处理的去除率偏低,其他处理高浓度絮凝效果较佳。

絮凝剂能快速清除水体中悬浮的铜绿微囊藻,水质变的清澈。处理3d后,各絮凝剂处理,铜绿微囊藻快速恢复生长,铜绿微囊藻种群密度超过原始试验密度,7d后,种群进一步增殖。试验数据见下表及附图1-2。

[0090]

表1od抑制率数据

[0091][0092][0093]

表2原始数据

[0094][0095][0096]

对比例2不同除草剂对铜绿微囊藻活性对比试验

[0097]

靶标藻类:fachb-911铜绿微囊藻microcysis aeruginosa

[0098]

除草剂:取代脲类:异丙隆、绿麦隆、敌草隆;硝基苯胺类:二甲戊灵、仲丁灵、氟乐灵;三嗪类:扑草净、西草净、莠去津;

[0099]

铜绿微囊藻的培养:铜绿微囊藻于6月24日开始转接培养,密封后在光暗比为16h:

8h,温度为25℃,湿度为60%~70%条件下预培养5天。

[0100]

药剂处理:将浓度固定为0.1ppm、0.5ppm、1.0ppm,每个处理3 个重复,设置空白对照(共60个)。

[0101]

按设计的处理剂量,在无菌条件下将药剂加入藻液中,初始藻细胞浓度为5

×

106cells/ml(od值为0.123),然后按照前面条件继续培养。

[0102]

在试验1d、2d、3d、5d、10d、15d,拍摄照片记录表观长势,同时测定藻液680nm处od值,并计算其对铜绿微囊藻的相对抑制率。

[0103]

ir=(对照od值-处理od值)/对照od值

[0104]

表1不同除草剂处理1-15d对铜绿微囊藻抑制率

[0105]

[0106][0107]

(1)从表中可以看出,取代脲类的除草剂异丙隆、绿麦隆、敌草隆,三嗪类的扑草净、西草净、莠去津均对铜绿微囊藻有一定的抑制效果;

[0108]

(2)硝基苯胺类除草剂二甲戊灵、仲丁灵和氟乐灵对铜绿微囊藻抑制作用不明显,藻细胞增量与对照相比差异不明显;与前期实验室测定二甲戊灵对丝状藻活性差异较大,分析可能是因为铜绿微囊藻的光合作用方式与丝状绿藻存在差异,最终导致该类型药剂对二者的抑制效果明显不同。

[0109]

(3)在0.1ppm浓度水平下,处理15d异丙隆对铜绿微囊藻的抑制率达到68%,敌草

隆89.3%,绿麦隆67.2%,莠去津69%,扑草净 46.9%,西草净44.7%;表明敌草隆在较低浓度下即可比较长时间控制铜绿微囊藻的增殖,抑制作用最明显。

[0110]

结论:并不是所有的除草剂适合用于控制铜绿微囊藻爆发,经过筛选,敌草隆在速效和持效期上表现均较好,且性价比相对较高。

[0111]

对比例3铜+絮凝剂对铜绿微囊藻的去除试验

[0112]

采用99.9%硫酸铝,代号pac、22%聚合硫酸铁,代号pfs、28%聚合氯化铝,代号as;甜清(络合铜,铜含量8%,w/w),代号t;

[0113]

铜绿微囊藻fachb-911(外购,培养基为bg-11,光暗比12h:12h,温度25℃,光强0-3000lx),初始藻细胞浓度od值保持在0.1左右。

[0114]

(1)单剂处理:在50ml藻液中加入絮凝剂后,立即以170r/min 快速搅拌2min,然后以70r/min慢速搅拌15min,最后静置2h、 4d、7d、15d,测定藻密度od680,计算去除率。

[0115]

去除率=(od

0-od)/od0×

100%

[0116]

式中:

[0117]

od0为初始藻细胞的od

680

;

[0118]

od为处理后藻细胞的od

680

。

[0119]

单剂处理浓度设置:pac聚合氯化铝投加量为20、40、80ppm; pfs聚合硫酸铁投加量为10、20、40ppm;as硫酸铝投加量为40、 80、160ppm。

[0120]

(2)混剂处理:在50ml藻液中加入絮凝剂后,立即以180r/min 快速搅拌2min,然后以70r/min慢速搅拌15min,最后静置2h,测定od值;1d后分别加入甜清0.05ppm和0.1ppm,在第4d、7d、 15d,测定藻密度od680,计算去除率。

[0121]

混剂处理浓度设置:t甜清0.05ppm、0.1ppm;tpac甜清0.05ppm、 0.1ppm+聚合氯化铝(投加量为20、40、80ppm);tpfs甜清0.05ppm、 0.1ppm+聚合硫酸铁(投加量为10、20、40ppm);tas甜清0.05ppm、 0.1ppm+硫酸铝(投加量为40、80、160ppm)。

[0122]

处理7d后,0.05t+as80、0.05t+pfs10、0.05t+pfs20、0.05tpfs40、 0.1t+as40、0.1t+as80、0.1t+pfs40这些复配处理对铜绿微囊藻的抑制率均优于各自单剂的抑制率,说明1d后添加甜清可以对一定量的絮凝剂起到增效作用。

[0123]

与第一次试验对比,同时添加絮凝剂+敌草隆的施药方式防效下降,而先使用絮凝剂+1d后使用敌草隆处理的施药方式则可以提高防治效率。

[0124]

表1不同配方处理2h~7d对铜绿微囊藻的去除率

[0125]

[0126][0127]

表2 od值原始数据

[0128]

[0129]

[0130][0131]

以上内容描述了本发明的基本原理、主要特征及性能优势。应当理解的是,本发明的性能与应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1