T型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统的制作方法

t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统

技术领域

1.本发明涉及一种油气田开发与开采工程领域高效气液分离方法,特别是涉及一种紧凑型、t型管网、三级轴流脱气的管式气液分离装置及其实时控制系统和工艺流程。

背景技术:

2.油气井采出的天然气需要提供动力而后再进行长距离输送,天然气中的液相组分及杂质为透平类动力装置提供燃料时会造成机械故障,并使得下游装备产生不同程度的污染和损害,而且液相成分的存在会降低天然气的露点,温度降低后会使得天然气在输送过程中析出液体,由此天然气集输之前需要实施气液分离作业。

3.依据气液分离机制,目前已经开发出重力分离器、过滤分离器和组合式旋流聚结器等不同类型的分离器。其中,重力分离器的优点为结构简单、加工制造成本低、可以满足不同气液分离工况,然而其缺点也较为明显,即需提供足够大的空间,依靠重力进行分离使得停留时间较长,分离效率低,且从天然气中能够分离出来的临界液滴粒径不能超过100μm,由此无法分离气液两相流中的小粒径液滴,仅适用于地面天然气分离工程。过滤分离器可以有效解决重力分离器的分离临界液滴粒径较大、分离效率较低、分离停留时间较长等问题,然而过滤分离器的关键部件滤芯在分离流程中易出现堵塞等问题,从而使分离前后气液两相流体压降迅速增大,需要定期更换分离器的滤芯,且分离器的滤芯重复使用时,清洗排污流程较为复杂。组合式旋流聚结器将多管离心式分离器与丝网聚结器有机组合在一起,以解决气液两相流量较大时二次携带严重的问题,然而该组合式分离器容易发生液泛,对污染物的处理效果较差,易造成阻塞,且排液方向会直接影响到分离效率,气液两相流压降较大。最后需要指出的是,目前国内对紧凑高效气液分离技术的研究尚处于试验阶段。

4.为此依托现有可行性技术的基础上,以紧凑、高效和智能为基本原则,研制适合油气田开发与开采工程领域含气井液进行深度脱气用的三级轴流气液分离装置,以达到减小设备占地面积、提高分离效率、降低气中含液量和实现远程智能控制的目的。

技术实现要素:

5.为了克服现有油气田开发与开采工程重力式、过滤式和组合式气液分离方法存在的缺陷和不足,并改善国内紧凑型高效脱气技术尚处于起步和试验阶段的研究现状,本发明的目的是提供一种适合油气田开发与开采工程领域含气井液进行深度脱气用的t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统。该三级轴流气液分离装置依据三级轴流气液分离工艺及其实时控制系统,实现远程自动控制各级脱气作业并自动调控含气井液以及各级气流和液流的流量与流压,具备气液高效分离、气中含液量低、液中含气量低、远程智能控制等特点。

6.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是开发一种t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统,主要由第一级轴流脱气器、第二级旋流脱气器、第三级射流脱气器、一级轴流脱气控制系统、二级旋流脱气控制系统和三级射流脱气控制系统组成。第一级轴

流脱气器水平放置,第二级旋流脱气器和第三级射流脱气器沿垂向放置并同时与第一级轴流脱气器垂直相交布置,第一级轴流脱气器、第二级旋流脱气器和第三级射流脱气器相互间通过法兰连接组合成t型管网并实现含气井液的三级轴流气液分离,一级轴流脱气控制系统、二级旋流脱气控制系统和三级射流脱气控制系统实现远程自动控制第一级四股轴流快速脱气作业、第二级单股旋流快速脱气作业和第三级换向射流深度脱气作业流程。

7.第一级轴流脱气器采用卧式柱状单管体并实施第一级四股轴流快速脱气作业,脱除含气井液大部分液相而形成一级气流和一级液流,它包括轴流仿锥体、t型轴流管、锥状轴流叶片、轴流集气管和气管连接套。

8.轴流仿锥体由入液锥、造轴流齿柱和出液锥组合而成,轴流仿锥体的入液锥和出液锥均采用圆锥面,造轴流齿柱的四个造轴流齿沿圆周方向均匀分布,各造轴流齿的齿线采用沿轴流脱气管内壁展开的螺旋线,各造轴流齿的齿线所在螺旋线的螺距沿轴向逐渐增大,同时各造轴流齿的齿线所在螺旋线的左端点处切线与轴流脱气管的轴线保持平行且其右端点处的切线与轴流仿锥体的中心线保持交错。造轴流齿柱的各造轴流齿间形成四条造轴流齿槽,各造轴流齿槽的剖面呈内宽外窄的梯形,各造轴流齿的齿顶面位于同一柱面且其齿顶面与轴流脱气管的内壁之间采用过盈配合,由此各造轴流齿依据过盈配合实现轴流仿锥体在轴流脱气管左侧管腔的轴向固定。

9.t型轴流管采用轴流脱气管、轴流排液管和轴流排气管组成的三通式管体,轴流脱气管的左侧端通过法兰连接与一级输液管汇连为一体,轴流脱气管和轴流排气管的内壁均采用柱面且两管段之间垂直相交布置,轴流排液管的内外壁采用不同锥度的锥面,且轴流排液管内壁所在锥面的小端圆面直径等于仰角进液管的内径。

10.轴流集气管采用弯管,锥状轴流叶片沿轴流集气管的水平段部位周向均匀分布,且锥状轴流叶片和轴流集气管之间采用圆周焊方式连成一体,轴流集气管的垂向段部位外壁车制密封性管螺纹并通过螺纹连接与气管连接套相连。

11.锥状轴流叶片采用楔形板式叶片构造,各锥状轴流叶片沿轴流脱气管周向的两侧叶面所在平面间的夹角呈锐角,各锥状轴流叶片沿轴流脱气管轴向的叶片外形呈梯形。

12.气管连接套的主体部分嵌入轴流排气管的管腔且其上端通过法兰连接与t型轴流管和t型缓冲管连为一体,气管连接套的内壁下部通过螺纹连接将锥状轴流叶片和轴流集气管固定于轴流脱气管的右侧管腔。

13.第一级四股轴流快速脱气作业流程为,含气井液经由轴流仿锥体的入液锥导入造轴流齿柱,各造轴流齿将含气井液分割成四股轴流,造轴流齿槽内四股轴流不断提速和换向并沿轴向朝左斜切流入t型轴流管,四股轴流高速旋转并不断向前推进,期间含气井液的大部分液相逐渐甩向轴流脱气管的管壁并形成旋转流动的一级液流,一级液流经轴流集气管的水平段部位外壁导入锥状轴流叶片并调整为轴向均匀流后由轴流排液管排出;与此同时,含气井液中的气相不断运移至轴流脱气管的中央部位并形成旋转锥芯式的一级气流,一级气流沿轴向朝右进入轴流集气管并由轴流排气管和气管连接套排出。

14.第二级旋流脱气器采用立式柱锥单管体并实施第二级单股旋流快速脱气作业,脱除一级液流中剩余液相而形成二级气流和二级液流,它包括仰角进液管、柱锥旋流管、柱状旋流叶片和旋流集气管。

15.仰角进液管采用长直圆管且倾斜放置,仰角进液管的一端通过法兰连接与t型轴

流管连为一体且其另一端通过圆周焊固定于柱锥旋流管的管壁。

16.柱锥旋流管采用顶端法兰盘封闭的柱形和锥形组合管体且其底端通过法兰连接与二级排液管汇连为一体,柱锥旋流管由上柱形旋流管段、锥形旋流管段和下柱形旋流管段组合而成,上柱形旋流管段的管壁钻有圆形流道并与仰角进液管保持联通,且仰角进液管的内壁与上柱形旋流管段的内壁结合处保持相切,保证一级液流经仰角进液管顺利切入上柱形旋流管段,锥形旋流管段的内壁采用倒锥面而上柱形旋流管段和下柱形旋流管段的内壁采用圆柱面且三管段的轴向高度依次减小。

17.柱状旋流叶片采用矩形平板式叶片构造,各柱状旋流叶片沿下柱形旋流管段的周向均匀布置且沿其径向的外侧面与下柱形旋流管段的内壁之间采用圆周焊,由此柱状旋流叶片依据圆周焊固定于柱锥旋流管的下部管腔,各柱状旋流叶片沿径向的内侧彼此间保持间隙并形成细长柱形旋流通道。

18.旋流集气管由气流捕集锥壳和输气长弯管焊接而成,气流捕集锥壳位于锥形旋流管段的顶部且其内外壳面采用相同锥度的锥面,同时气流捕集锥壳的内壳面所在锥面的小端圆面直径等于输气长弯管的内径,输气长弯管的水平段通过法兰连接与气流输送管连为一体且其垂向段的中部贯穿柱锥旋流管顶端的法兰盘并通过圆周焊实现固定。

19.第二级单股旋流快速脱气作业流程为,一级液流经仰角进液管朝下倾斜切入上柱形旋流管段并沿管壁高速旋转而形成单股旋流,单股旋流进入锥形旋流管段后管壁锥度变大、流道截面迅速收缩且角动量增大,旋转速度不断提升,而后单股旋流进入下柱形旋流管段并停留较短时间,期间一级液流的剩余液相逐渐甩向柱锥旋流管的管壁并形成朝下旋转流动的二级液流,二级液流经柱状旋流叶片调整为垂向均匀流后排出;与此同时,一级液流的剩余气相不断运移至柱状旋流叶片的细长柱形旋流通道并沿柱锥旋流管的中央部位反向上升而汇集成二级气流,二级气流经旋流集气管的气流捕集锥壳捕捉并由输气长弯管排出。

20.第三级射流脱气器采用立式柱状双管体并实施第三级换向射流深度脱气作业,脱除一级气流和二级气流携带的小粒径液滴而形成三级气流和三级液流,它包括t型缓冲管、射流弯管、t型射流管和射流连接盘。

21.t型缓冲管采用气流缓冲管和气流输送管组成的三通式管体,t型缓冲管通过法兰连接与射流连接盘、t型射流管和旋流集气管连为一体,气流缓冲管和射流积液管的管径相等,气流缓冲管的管壁中部钻有圆孔并通过圆周焊与气流输送管相连,气流输送管水平放置并与气流缓冲管垂直相交布置,气流输送管的内径等于输气长弯管的内径。

22.t型射流管采用射流积液管和射流排液管组成的三通式管体,射流积液管的顶端通过法兰连接与三级排气管汇连为一体,射流积液管的管壁下部钻有圆孔并通过圆周焊与射流排液管相连,射流排液管水平放置并与射流积液管垂直相交布置,射流排液管的端部通过法兰连接与三级排液管汇连为一体。

23.射流连接盘采用法兰盘结构且其中央部位车制密封性管螺纹,射流弯管采用弯管头长管体且其外管壁通过螺纹连接与射流连接盘同轴心布置并实现轴向固定,由此射流弯管与气流缓冲管之间形成双管缓冲环腔,同时射流弯管与射流积液管之间形成双管射流环腔,射流弯管顶端的水平段位于射流积液管的管腔上部并实现一级气流和二级气流的换向。

24.第三级换向射流深度脱气作业流程为,携带小粒径液滴的一级气流分别经轴流集气管和气管连接套同时二级气流依次由旋流集气管和气流输送管进入t型缓冲管,双管缓冲环腔内一级气流和二级气流进行缓冲后通过射流弯管射入双管射流环腔并进行换向和减速,而后一级气流和二级气流携带的小粒径液滴被深度脱除并形成三级气流和三级液流,三级气流经射流积液管顶端排出,同时三级液流由射流排液管排出。

25.一级轴流脱气控制系统、二级旋流脱气控制系统和三级射流脱气控制系统自动调控含气井液以及各级气流和各级液流的流量与流压。t型轴流管、柱锥旋流管和t型射流管的管壁分别设置压力泄放阀,压力泄放阀用于出现超压工况时,自动释放各管腔内的压力。

26.一级轴流脱气控制系统中,一级输液管汇上设置电磁流量计和紧急关断阀,电磁流量计经其流量变送器将测量到的含气井液的总流量信号传送至累积流量显示仪表,实现含气井液的精确计量。紧急关断阀处于常开状态并在出现超高压信号和各级脱气系统发生故障时,自动关闭并停止含气井液的供给。

27.一级轴流脱气控制系统中,一级输液管汇和一级排气管汇各设一套压力气动控制阀,轴流排液管和轴流排气管分别设有压力变送器,各压力变送器监测轴流排液管和轴流排气管内的压力状况,并依次经压力指示控制器和压力转换器完成压力信号与电信号间的转换和数据处理,最后经一级输液管汇的压力气动控制阀自动调控含气井液的流量并由一级排气管汇的压力气动控制阀自动调控一级气流的流量。一级排液管汇上设置液位气动控制阀,t型轴流管设有液位变送器,液位变送器监测轴流脱气管内的液位状况,并经液位转换器完成液位信号与电信号间的转换和数据处理,最后由一级排液管汇的液位气动控制阀自动调控一级液流的流量。

28.二级旋流脱气控制系统中,二级排气管汇上设置压差气动控制阀,旋流集气管和二级排液管汇各设一套压力变送器且二级输液管汇设有两套压差变送器,各压差变送器和压力变送器分别监测仰角进液管与旋流集气管以及仰角进液管与下柱形旋流管段之间的压差状况,并依次经压差指示控制器和压差式气电转换器完成压差信号与气信号间的转换和数据处理,自动控制二级排气管汇上压差气动控制阀的气动量,进而自动调整二级气流的流量。二级排液管汇上依次设置超声波液体流量计和液位气动控制阀,超声波液体流量计经其流量变送器将测量到的二级液流的流量信号传送至瞬时流量显示仪表和累积流量显示仪表,实现二级液流的精确计量。下柱形旋流管段设有液位变送器,液位变送器监测柱锥旋流管内的液位状况,并经液位转换器完成液位信号与电信号间的转换和数据处理,最后由二级排液管汇的液位气动控制阀自动调控二级液流的流量。

29.三级射流脱气控制系统中,三级排气管汇依次设置超声波气体流量计和压力气动控制阀,超声波气体流量计分别经其流量变送器、压力变送器和温度变送器将测量到的三级气流的流量、压力以及温度信号传送至瞬时流量显示仪表和累积流量显示仪表,实现三级气流的精确计量。输一级气流管汇和输二级气流管汇分别设有压力变送器,各压力变送器监测气流缓冲管和气流输送管内的压力状况,并依次经压力指示控制器和压力转换器完成压力信号与电信号间的转换和数据处理,最后经三级排气管汇的压力气动控制阀自动调控三级气流的流量。

30.三级射流脱气控制系统中,三级排液管汇依次设置超声波液体流量计和液位气动控制阀,超声波液体流量计经其流量变送器将测量到的三级液流的流量信号传送至瞬时流

量显示仪表和累积流量显示仪表,实现三级液流的精确计量。t型射流管设有液位变送器,液位变送器监测射流积液管内的液位状况,并经液位转换器完成液位信号与电信号间的转换和数据处理,最后由三级排液管汇的液位气动控制阀自动调控三级液流的流量并保持射流积液管内液柱压力和三级气流压力之和与射流排液管内三级液流的压力之间实现动态平衡。

31.本发明所能达到的技术效果是,该三级轴流气液分离装置具备气液高效分离、气中含液量低、液中含气量低、远程智能控制等特点,第一级轴流脱气器采用卧式柱状单管体并实施第一级四股轴流快速脱气作业,脱除含气井液大部分液相而形成一级气流和一级液流,第二级旋流脱气器采用立式柱锥单管体并实施第二级单股旋流快速脱气作业,脱除一级液流中剩余液相而形成二级气流和二级液流,第三级射流脱气器采用立式柱状双管体并实施第三级换向射流深度脱气作业,脱除一级气流和二级气流携带的小粒径液滴而形成三级气流和三级液流,一级轴流脱气控制系统、二级旋流脱气控制系统和三级射流脱气控制系统实现远程自动控制各级脱气作业并自动调控含气井液以及各级气流和各级液流的流量与流压。

附图说明

32.下面结合附图对本发明作进一步的说明,但本发明并不局限于以下实施例。

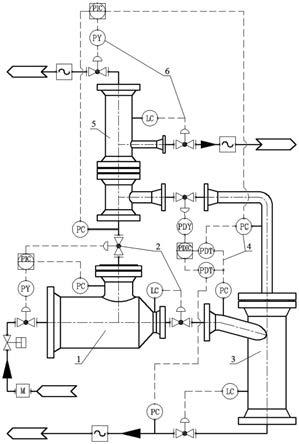

33.图1是根据本发明所提出的t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统的典型工艺流程图。

34.图2是t型管网三级轴流气液分离装置的典型结构简图。

35.图3是t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统的第一级轴流脱气器的结构简图。

36.图4是第一级轴流脱气器中的轴流仿锥体的结构简图。

37.图5是第一级轴流脱气器中的锥状轴流叶片和轴流集气管的结构简图。

38.图6是t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统的第二级旋流脱气器的结构简图。

39.图7是图6的仰视图。

40.图8是t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统的第三级射流脱气器的结构简图。

41.图9是t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统的一级轴流脱气控制系统的管线和仪表控制图。

42.图10是t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统的二级旋流脱气控制系统的管线和仪表控制图。

43.图11是t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统的三级射流脱气控制系统的管线和仪表控制图。

44.图中 1-第一级轴流脱气器,2-一级轴流脱气控制系统,3-第二级旋流脱气器,4-二级旋流脱气控制系统,5-第三级射流脱气器,6-三级射流脱气控制系统,7-轴流仿锥体,8-t型轴流管,9-锥状轴流叶片,10-轴流集气管,11-气管连接套,12-轴流排液管,13-轴流排气管,14-轴流脱气管,15-入液锥,16-造轴流齿柱,17-出液锥,18-造

轴流齿,19-造轴流齿槽,20-旋流集气管,21-仰角进液管,22-柱锥旋流管,23-柱状旋流叶片,24-下柱形旋流管段,25-锥形旋流管段,26-气流捕集锥壳,27-上柱形旋流管段,28-输气长弯管,29-细长柱形旋流通道,30-t型射流管,31-射流弯管,32-射流连接盘,33-t型缓冲管,34-气流缓冲管,35-气流输送管,36-双管缓冲环腔,37-射流排液管,38-射流积液管,39-双管射流环腔,40-电磁流量计,41-紧急关断阀,42-压力气动控制阀,43-一级输液管汇,44-一级排气管汇,45-压力泄放阀,46-一级排液管汇,47-液位气动控制阀,48-二级排气管汇,49-压差气动控制阀,50-二级输液管汇,51-二级排液管汇,52-超声波液体流量计,53-超声波气体流量计,54-三级排气管汇,55-三级排液管汇,56-输二级气流管汇,57-输一级气流管汇。

具体实施方式

45.在图1和图2中,t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统包括第一级轴流脱气器1、一级轴流脱气控制系统2、第二级旋流脱气器3、二级旋流脱气控制系统4、第三级射流脱气器5和三级射流脱气控制系统6,第一级轴流脱气器1、第二级旋流脱气器3和第三级射流脱气器5之间通过法兰连接组合成t型管网并实现含气井液的三级轴流气液分离。

46.在图1和图2中,t型管网三级轴流气液分离装置及实时控制系统依据第一级轴流脱气器1实施第一级四股轴流快速脱气作业,脱除含气井液大部分液相而形成一级气流和一级液流,通过第二级旋流脱气器3实施第二级单股旋流快速脱气作业,脱除一级液流中的剩余液相而形成二级气流和二级液流,并经第三级射流脱气器5实施第三级换向射流深度脱气作业,脱除一级气流和二级气流携带的小粒径液滴而形成三级气流和三级液流。一级轴流脱气控制系统2、二级旋流脱气控制系统4和三级射流脱气控制系统6实现远程自动控制各级脱气作业并自动调控含气井液以及各级气流和各级液流的流量与流压。

47.在图3~图5中,第一级轴流脱气器1包括t型轴流管8及其内的轴流仿锥体7、锥状轴流叶片9和轴流集气管10以及气管连接套11,其中轴流仿锥体7由入液锥15、造轴流齿柱16和出液锥17组合而成,造轴流齿柱16的各造轴流齿18间形成四条造轴流齿槽19,造轴流齿18依据过盈配合将轴流仿锥体7固定于轴流脱气管14内,气管连接套11的主体部位嵌入轴流排气管13并通过法兰连接与t型轴流管8和t型缓冲管连为一体,轴流排液管12通过法兰连接与仰角进液管相连。

48.在图3~图5中,第一级四股轴流快速脱气作业流程为,含气井液进入轴流脱气管14并经入液锥15导入造轴流齿柱16,各造轴流齿18将含气井液分割成四股轴流,造轴流齿槽19内四股轴流不断提速和换向并沿轴向朝左斜切流入t型轴流管8,四股轴流高速旋转并不断向前推进,期间含气井液的大部分液相逐渐甩向轴流脱气管14的管壁并形成旋转流动的一级液流,一级液流经轴流集气管10的水平段部位外壁导入锥状轴流叶片9并调整为轴向均匀流后由轴流排液管12排出;与此同时,含气井液中的气相不断运移至轴流脱气管14的中央部位并形成旋转锥芯式的一级气流,一级气流沿轴向朝右进入轴流集气管10并由轴流排气管13和气管连接套11排出。

49.在图6和图7中,第二级旋流脱气器3包括柱锥旋流管22及其内的柱状旋流叶片23以及一个仰角进液管21和一个旋流集气管20,仰角进液管21通过焊接固定于上柱形旋流管段27的管壁,下柱形旋流管段24通过法兰连接与二级排液管汇连为一体,气流捕集锥壳26

位于锥形旋流管段25的顶部且输气长弯管28通过焊接固定于柱锥旋流管22的法兰盘,柱状旋流叶片23依据圆周焊固定于下柱形旋流管段24的管腔,各柱状旋流叶片23沿径向的内侧形成细长柱形旋流通道29。

50.在图6和图7中,第二级单股旋流快速脱气作业流程为,一级液流经轴流排液管12并由仰角进液管21朝下倾斜切入上柱形旋流管段27并沿管壁高速旋转而形成单股旋流,单股旋流进入锥形旋流管段25后管壁锥度变大、流道截面迅速收缩且角动量增大,旋转速度不断提升,而后单股旋流进入下柱形旋流管段24并停留较短时间,期间一级液流的剩余液相逐渐甩向柱锥旋流管22的管壁并形成朝下旋转流动的二级液流,二级液流经柱状旋流叶片23调整为垂向均匀流后排出;与此同时,一级液流的剩余气相不断运移至细长柱形旋流通道29并沿柱锥旋流管22的中央部位反向上升而汇集成二级气流,二级气流经气流捕集锥壳26捕捉并由输气长弯管28排出。

51.在图8中,第三级射流脱气器5包括t型射流管30和t型缓冲管33及其内的射流弯管31以及射流连接盘32,t型缓冲管33的气流缓冲管34通过法兰连接与射流连接盘32和t型射流管30相连,且气流输送管35通过法兰连接与输气长弯管28连为一体,射流弯管31与气流缓冲管34之间形成双管缓冲环腔36并与射流积液管38之间形成双管射流环腔39,射流积液管38通过法兰连接与三级排气管汇相连,且射流排液管37通过法兰连接与三级排液管汇连为一体。

52.在图8中,第三级换向射流深度脱气作业流程为,携带小粒径液滴的一级气流分别经轴流集气管10和气管连接套11,同时二级气流依次由气流捕集锥壳26、输气长弯管28和气流输送管35进入t型缓冲管33,双管缓冲环腔36内一级气流和二级气流进行缓冲后通过射流弯管31射入双管射流环腔39并进行换向和减速,而后一级气流和二级气流携带的小粒径液滴被深度脱除并形成三级气流和三级液流,三级气流经射流积液管38的顶端排出,同时三级液流由射流排液管37排出。

53.在图9中,一级轴流脱气控制系统2的管线和仪表控制方法为,一级输液管汇43的流量变送器(fit)将电磁流量计40监测到的含气井液的总流量信号传送至中控室的累积流量显示仪表(fqi),并通过紧急关断阀41自动关闭并停止含气井液供给,t型轴流管8的管壁设置压力泄放阀45并自动释放轴流脱气管14的压力。通过压力变送器(pit)监测轴流排液管12和轴流排气管13内的压力,依次由压力指示控制器(pic)和压力转换器(py)完成压力信号与电信号间的转换和数据处理,经一级输液管汇43的压力气动控制阀42自动调控含气井液的流量并由一级排气管汇44的压力气动控制阀42自动调控一级气流的流量。依据液位变送器(lit)监测轴流脱气管14的液位,由液位转换器(ly)完成液位信号与电信号间的转换和数据处理,经一级排液管汇46的液位气动控制阀47自动调控一级液流的流量。

54.在图10中,二级旋流脱气控制系统4的管线和仪表控制方法为,二级排液管汇51的流量变送器(fit)将超声波液体流量计52监测到的二级液流的流量信号传送至中控室的瞬时流量显示仪表(fi)和累积流量显示仪表(fqi),上柱形旋流管段27的管壁设置压力泄放阀45并自动释放柱锥旋流管22内的压力。通过各压差变送器(pdit)和压力变送器(pit)监测仰角进液管21与旋流集气管20以及仰角进液管21与下柱形旋流管段24之间的压差,依次由压差指示控制器(pdic)和压差式气电转换器(pdy)完成压差信号与气信号间的转换和数据处理,自动控制二级排气管汇48的压差气动控制阀49的气动量,进而自动调整二级气流

的流量。依据液位变送器(lit)监测柱锥旋流管22内的液位,由液位转换器(ly)完成液位信号与电信号间的转换和数据处理,经二级排液管汇51的液位气动控制阀47自动调控二级液流的流量。

55.在图11中,三级射流脱气控制系统6的管线和仪表控制方法为,三级排液管汇55的流量变送器(fit)将超声波液体流量计52监测到的三级液流的流量信号传送至中控室的瞬时流量显示仪表(fi)和累积流量显示仪表(fqi);三级排气管汇54的流量变送器(fit)、压力变送器(pit)和温度变送器(tit)将超声波气体流量计53监测到的三级气流的流量信号、压力信号以及温度信号传送至中控室的瞬时流量显示仪表(fi)和累积流量显示仪表(fqi),且t型射流管30的管壁设置压力泄放阀45并自动释放射流积液管38内的压力。通过压力变送器(pit)监测气流缓冲管34和气流输送管35内的压力,依次由压力指示控制器(pic)和压力转换器(py)完成压力信号与电信号间的转换和数据处理,经三级排气管汇54的压力气动控制阀42自动调控三级气流的流量。依据液位变送器(lit)监测射流积液管38的液位,由液位转换器(ly)完成液位信号与电信号间的转换和数据处理,经三级排液管汇55的液位气动控制阀47自动调控三级液流的流量并保持射流积液管38内的液柱压力和三级气流压力之和与射流排液管37内三级液流的压力之间实现动态平衡。

56.上述各实施例仅用于说明本发明,其中各部件的结构、连接方式、系统控制方法等都是可以有所变化的,凡是在本发明技术方案的基础上进行的等同变换和改进,均不应排除在本发明保护范围之外。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1