一种中和法生产硝酸铵工艺用中和反应器的制作方法

1.本发明涉及中和反应器,具体是一种中和法生产硝酸铵工艺、特别是以三聚氰胺尾气联产硝酸铵工艺用的中和反应器。

背景技术:

2.中和法生产硝酸铵是将硝酸与氨气在中和反应器内进行中和反应,以生成硝酸铵。中和反应过程中会生成反应蒸汽(其含有少量的nh3、hn03、nh4no3等)和co2气体等

‑

即中和尾气(以下统称为中和尾气)。基于环保考量,中和尾气是不能够直接放空的,需要将其经中和反应器顶部的中和尾气排出通道排至中和洗涤塔内,由中和洗涤塔对中和尾气进行过滤净化处理之后方能放空。

3.然而,单靠中和洗涤塔对中和法生产硝酸铵工艺所产生的中和尾气进行过滤净化处理,很难将放空尾气中所含的氨氮物控制在环保技术要求范围之内(即氨氮值低于20ppm),这尤其以三聚氰胺尾气(其含氮约69.45%、含co2约30.55%)联产硝酸铵工艺所产生的中和尾气处理最为突出。以三聚氰胺尾气联产硝酸铵工艺所产生的中和尾气中含有大量的co2不凝气体,在大量co2不凝气体的气提作用之下,中和尾气中夹带的少量nh3、hn03、nh4no3等会穿过中和洗涤塔,极易造成放空尾气所含的氨氮物超标。

4.目前,对上述中和尾气的环保技术处理,主要集中于对中和洗涤塔内部结构的深化改造,或者延长中和尾气的流动通路而单独增设中和尾气处理设备。这些技术措施虽能有效降低放空尾气中所含氨氮物,使其满足环保技术要求,但其成本高昂,高昂的成本显然是不利于增强市场竞争力的。

技术实现要素:

5.本发明的技术目的在于:针对上述中和法生产硝酸铵工艺、特别是以三聚氰胺尾气联产硝酸铵工艺的特殊性和现有技术的不足,提供一种能够将中和法生产硝酸铵工艺所产生的中和尾气在内部先进行有效地净化过滤处置再向外排放的中和反应器。

6.本发明的技术目的通过下述技术方案实现:一种中和法生产硝酸铵工艺用中和反应器,包括中和反应器本体,所述中和反应器本体的顶部具有中和尾气排出通道,所述中和反应器本体内设置有能够将所述中和反应器本体内的中和反应腔室与所述中和尾气排出通道分隔开的卧式过滤机构,所述卧式过滤机构至少由纵向除雾滴单元组成,所述纵向除雾滴单元具有多块纵向并排布置的波浪型叶片,相邻波浪型叶片之间构成波浪型折流的中和尾气纵向流动通道,每一块波浪型叶片的每一波峰外侧处具有向进气方向延伸的除雾滴翅片。该技术措施以中和反应器本体为基础,在其内部的中和尾气排出通道进气处设置卧式过滤机构,该卧式过滤机构具有由特定叶片排布结构所组成的纵向除雾滴单元,中和反应产生的中和尾气在进入中和尾气排出通道之前必先经由纵向除雾滴单元而过,在经由纵向除雾滴单元而过的过程中有效地将中和尾气的雾滴(即反应蒸汽中的雾滴)有效捕获过滤,被有效过滤雾滴的中和尾气经中和尾气排出通道排出中和反应器,也就是说,中和反应

器内所产生的中和尾气在中和反应器内部先行进行有效地净化过滤处置再向外排放,如此,既可以对中和尾气中所含的少量nh3、hn03、nh4no3等有效回收,又可以有效地降低中和尾气处理的下游设备(通常为中和洗涤塔)的净化过滤负担,以有效地降低放空尾气中所含氨氮物;本发明与现有中和洗涤塔内部深化改造技术及延长中和尾气流动通路技术相较而言,本发明的结构简单且便于成型,成本较低,经济实用。

7.作为优选方案之一,所述卧式过滤机构还具有丝网除液沫单元,所述丝网除液沫单元处在所述纵向除雾滴单元的上游侧。该技术措施配合纵向除雾滴单元,将流经而过的中和尾气中的液沫先行有效地过滤,以保障纵向除雾滴单元高效的捕获过滤中和尾气中的雾滴,从而提高卧式过滤机构的净化过滤效果。

8.作为优选方案之一,所述中和反应器本体内设置有处在所述卧式过滤机构下方处的立式过滤机构和收集器,所述立式过滤机构在所述卧式过滤机构的下方处围成能够对应于所述卧式过滤机构轮廓的内空结构,所述收集器至少将所述立式过滤机构所围空间的底部封堵,所述收集器配合所述立式过滤机构将所述中和反应器本体内的中和反应腔室与所述卧式过滤机构分隔开。该技术措施在中和反应器内能够形成对中和尾气的两级净化过滤效果,即以立式过滤机构为一级初过滤、以卧式过滤机构为二级精过滤,二者配合所产生的净化过滤效果显著,能够有效降低中和尾气处理的下游设备(通常为中和洗涤塔)的净化过滤负担。

9.作为更优选方案之一,所述立式过滤机构至少由横向除雾滴单元组成,所述横向除雾滴单元具有多块横向并排布置的波浪型叶片,相邻波浪型叶片之间构成波浪型折流的中和尾气横向流动通道,每一块波浪型叶片的每一波峰外侧处具有向进气方向延伸的除雾滴翅片;该技术措施利用特定叶片排布结构所组成的横向除雾滴单元,将流经而过的中和尾气中的雾滴(即反应蒸汽中的雾滴)作有效地初步捕获过滤,以减轻下游卧式过滤机构的过滤负担,配合下游的卧式过滤机构强化对中和尾气的净化过滤效果。进一步的,所述立式过滤机构还具有丝网除液沫单元,所述丝网除液沫单元处在所述横向除雾滴单元的上游侧;该技术措施配合横向除雾滴单元,将流经而过的中和尾气中的液沫先行作有效地初步过滤,以保障横向除雾滴单元高效的捕获过滤中和尾气中的雾滴,从而提高立式过滤机构的净化过滤效果。

10.作为更优选方案之一,所述收集器为漏斗状结构,所述收集器的外缘延伸至所述立式过滤机构的外侧处,所述收集器的中心处具有与所述中和反应器本体内的中和反应腔室相通的导流孔。该技术措施既可以有效地引导中和尾气经由立式过滤机构净化过滤之后排出,又可以将捕获过滤的液滴有效地疏导至中和反应器的中和反应腔室内、实现直接回收。

11.作为更优选方案之一,所述立式过滤机构至少通过外侧顶部处的支撑隔板装配在所述中和反应器本体内,所述支撑隔板配合所述立式过滤机构、所述收集器将所述中和反应器本体内的中和反应腔室与所述卧式过滤机构分隔开;该技术措施在对立式过滤机构实现稳定地装配的同时,能够有效地引导中和尾气经由立式过滤机构净化过滤之后排出。进一步的,所述立式过滤机构还通过外侧底部处的井字形支撑架装配在所述中和反应器本体上;该技术措施能够配合支撑隔板对立式过滤机构在中和反应器内形成稳固的装配,以适应于中和反应器内硝酸与氨气反应剧烈的工况环境。

12.作为更优选方案之一,所述中和反应器本体内设置有处在所述立式过滤机构上方处的喷淋机构,所述喷淋机构的喷淋管在所述中和反应器本体内对应于所述立式过滤机构的轮廓排布,所述喷淋管上至少具有分别朝向所述立式过滤机构及所述立式过滤机构所围空间的喷射孔组。该技术措施能够根据工况要求而对立式过滤机构及收集器形成喷淋冲洗,以防止立式过滤机构的堵塞及收集器表面的附着。

13.作为优选方案之一,所述中和法生产硝酸铵工艺为以三聚氰胺尾气联产硝酸铵的工艺。

14.本发明的有益技术效果是:上述技术措施以中和反应器本体为基础,中和反应产生的中和尾气在进入中和尾气排出通道之前必先经由内部的过滤机构而过,在经由内部的过滤机构而过的过程中有效地将中和尾气的雾滴(即反应蒸汽中的雾滴)有效捕获过滤,被有效过滤雾滴的中和尾气经中和尾气排出通道排出中和反应器,也就是说,中和反应器内所产生的中和尾气在中和反应器内部先行进行有效地净化过滤处置再向外排放,如此,既可以对中和尾气中所含的少量nh3、hn03、nh4no3等有效回收,又可以有效地降低中和尾气处理的下游设备(通常为中和洗涤塔)的净化过滤负担,以有效地降低放空尾气中所含氨氮物。本发明与现有中和洗涤塔内部深化改造技术及延长中和尾气流动通路技术相较而言,本发明的结构简单且便于成型,成本较低,经济实用,有利于增强市场竞争力。本发明在三聚氰胺尾气联产硝酸铵工艺中经试验,配合常规的中和洗涤塔,经净化过滤而放空的尾气中所含氨氮值低于20ppm,有效满足于环保技术要求。

附图说明

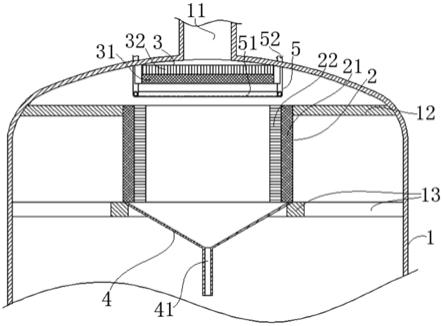

15.图1为本发明的一种结构示意图。

16.图2为图1中立式过滤机构的横向除雾滴单元的横向截面示意图。

17.图3为图1中立式过滤机构的丝网除液沫单元的横向截面示意图。

18.图4为图1中卧式过滤机构的纵向除雾滴单元的纵向截面示意图。

19.图中代号含义:1—中和反应器本体;11—中和尾气排出通道;12—支撑隔板;13—支撑架;2—立式过滤机构;21—丝网除液沫单元;22—横向除雾滴单元;221—波浪型叶片;222—除雾滴翅片;223—中和尾气横向流动通道;3—卧式过滤机构;31—丝网除液沫单元;32—纵向除雾滴单元;321—波浪型叶片;322—除雾滴翅片;323—中和尾气纵向流动通道;4—收集器;41—导流孔;5—喷淋机构;51—喷淋管;52—引水管。

具体实施方式

20.本发明涉及中和反应器,具体是一种中和法生产硝酸铵工艺、特别是以三聚氰胺尾气联产硝酸铵工艺用的中和反应器,下面以多个实施例对本发明的主体技术内容进行详细说明。其中,实施例1结合说明书附图

‑

即图1、图2、图3和图4对本发明的技术方案内容进行清楚、详细的阐释;其它实施例虽未单独绘制附图,但其主体结构仍可参照实施例1的附图。

21.在此需要特别说明的是,本发明的附图是示意性的,其为了清楚本发明的技术目的已经简化了不必要的细节,以避免模糊了本发明贡献于现有技术的技术方案。

22.实施例1

参见图1、图2、图3和图4,本发明包括中和反应器本体1、立式过滤机构2、卧式过滤机构3、收集器4和喷淋机构5。

23.其中,中和反应器本体1的主体结构与中和法生产硝酸铵工艺用的中和反应器无异,具有中和反应腔室。中和反应器本体1的顶部具有中和尾气排出通道11,通常中和尾气排出通道11的下游端与中和洗涤塔连接,即中和尾气排出通道11将中和反应器本体1内的反应腔室与中和洗涤塔导通,中和反应生成的中和尾气经由该中和尾气排出通道11排至中和洗涤塔内。

24.立式过滤机构2分为多个块组(例如四个块组等),每一块组竖立布置,且各个块组在周向上依序对接而围成内空呈多边形的筒形结构。当然,立式过滤机构2所围的内空结构面积应当大于中和尾气排出通道11进气端的面积,至少是等于。立式过滤机构2由上游侧的丝网除液沫单元21和下游侧的横向除雾滴单元22组成。

25.具体的,立式过滤机构2的横向除雾滴单元22主要由支撑框架和横向并排布置在该支撑框架内的多块波浪型叶片221组成。支撑框架至少应确保在立式方向的左右两侧相通。多块波浪型叶片221沿着支撑框架的左右两侧的横向并排布置,并排布置的间距应确保气体能够流动、并有利于下述除雾滴翅片222的成型,相邻波浪型叶片221之间构成波浪型折流的中和尾气横向流动通道223。要求每一块波浪型叶片221至少应具有两个波峰(即呈s型,本实施例中为四个波峰);需要特别说明的是,关于本发明中所述的波峰不区分波谷,但凡向外弧形凸起的凸顶在本发明中均作为一个波峰(下同)。每一块波浪型叶片221的每一波峰外侧处具有向进气方向延伸的除雾滴翅片222,该除雾滴翅片222由直线段和曲线段构成,直线段从波浪型叶片221的对应直线段部位直线延伸出,曲线段在直线段的尾部对应于波浪型叶片221的当前波峰处而弯曲,除雾滴翅片222与波浪型叶片221之间构成的夹口对应着进气方向。

26.立式过滤机构2的丝网除液沫单元21主要由支撑框架和布置在支撑框架内的丝网组成。丝网除液沫单元21在上游侧正好覆盖在横向除雾滴单元22的进气口上,二者在立式方向上形成上下游的并排布置。

27.上述立式过滤机构2的外侧顶部连接有支撑隔板12、外侧底部连接有支撑架13,支撑隔板12为实芯结构,支撑架13为十字形结构,该支撑隔板12和支撑架13分别固定在中和反应器本体1内的顶部处,使它们所支撑的立式过滤机构2处在中和反应器本体1的中和尾气排出通道11的进气端下方,最好是立式过滤机构2的内空结构正对中和尾气排出通道11的进气端。

28.收集器4为漏斗状结构。收集器4的外缘延伸至立式过滤机构2的外侧处,并固定在立式过滤机构2外侧底部所连接的支撑架13上,收集器4将立式过滤机构2所围空间的底部封堵。收集器4的中心处

‑

亦即最低位处具有导流孔41,该导流孔41将立式过滤机构2和收集器4所围的内空与中和反应器本体1内的中和反应腔室导通。

29.通过上述结构可以看出,支撑隔板12配合立式过滤机构2、收集器4将中和反应器本体1内的中和反应腔室与中和尾气排出通道11分隔开,该分隔开并非是严密封堵,而是通过支撑隔板12和收集器4的封堵效果使中和反应腔室内生成的中和尾气须经立式过滤机构2进入中和尾气排出通道11,即中和反应腔室内生成的中和尾气经四周而流过立式过滤机构2,达到净化过滤之目的。

30.卧式过滤机构3由上游侧的丝网除液沫单元31和下游侧的纵向除雾滴单元32组成。卧式过滤机构3的面积应当大于中和尾气排出通道11的进气端面积,至少是等于,通常卧式过滤机构3的面积略大于上述立式过滤机构2所围内空结构的面积,最好是卧式过滤机构3的平面轮廓对应于上述立式过滤机构2的平面轮廓。

31.具体的,卧式过滤机构3的纵向除雾滴单元32主要由支撑框架和纵向并排布置在该支撑框架内的多块波浪型叶片321组成。支撑框架至少应确保在卧式方向的上下两侧相通。多块波浪型叶片321沿着支撑框架的上下两侧的纵向并排布置,并排布置的间距应确保气体能够流动、并有利于下述除雾滴翅片322的成型,相邻波浪型叶片321之间构成波浪型折流的中和尾气纵向流动通道323。要求每一块波浪型叶片321至少应具有两个波峰(即呈s型,本实施例中为四个波峰)。每一块波浪型叶片321的每一波峰外侧处具有向进气方向延伸的除雾滴翅片322,该除雾滴翅片322由直线段和曲线段构成,直线段从波浪型叶片321的对应直线段部位直线延伸出,曲线段在直线段的尾部对应于波浪型叶片321的当前波峰处而弯曲,除雾滴翅片322与波浪型叶片321之间构成的夹口对应着进气方向。

32.卧式过滤机构3的丝网除液沫单元31主要由支撑框架和布置在支撑框架内的丝网组成。丝网除液沫单元31在上游侧正好覆盖在纵向除雾滴单元32的进气口上,二者在卧式方向上形成上下游的层叠布置。

33.上述卧式过滤机构3通过支撑架或直接通过自身的支撑框架固定在中和反应器本体1内的顶部处,处在立式过滤机构2的上方处、且处在中和反应器本体1的中和尾气排出通道11的进气端处,最好是在上下方向上正对立式过滤机构2的内空结构,从而使卧式过滤机构3将中和尾气排出通道11与中和反应器本体1内的其它区域分隔开,即将中和尾气排出通道11与立式过滤机构2所围内空结构分隔开,亦将中和尾气排出通道11与中和反应器本体1内的中和反应腔室分隔开。如此,经由上述立式过滤机构2净化过滤后的中和尾气须经卧式过滤机构3进入中和尾气排出通道11,以达到强化过滤之目的。

34.通过上述立式过滤机构2、卧式过滤机构3在中和反应器本体1内的安装结构可以看出,中和反应器本体1内的中和反应腔室与中和尾气排出通道11之间被两级分隔,第一级分隔为立式过滤机构2,第二级分隔为卧式过滤机构3,这两级分隔也就对中和反应腔室内生成的中和尾气外排时形成了两级净化过滤,以尽可能彻底的截留中和尾气中的液沫和雾滴,降低中和尾气下游处理的负担。

35.喷淋机构5主要由喷淋管51和引水管52组成。喷淋机构5的喷淋管51通过支架等支撑在中和反应器本体1内的顶部、处在立式过滤机构2的上方,通常处在卧式过滤机构3和立式过滤机构2的轮廓外缘之间,喷淋管51的绕布轮廓对应于立式过滤机构2的周向围绕轮廓。喷淋管51上开设有三组喷射孔,一组喷射孔向斜上方而对应于卧式过滤机构3,一组喷射孔向斜下方而对应于立式过滤机构2所围空间,一组喷射孔向下方而对应于立式过滤机构2。喷淋机构5的引水管52延伸出中和反应器本体1连接压力水源。通过喷淋机构5可以定期对中和反应器本体1内的卧式过滤机构3、立式过滤机构2及收集器4形成清洁。

36.实施例2本发明包括中和反应器本体和卧式过滤机构。

37.其中,中和反应器本体的主体结构与中和法生产硝酸铵工艺用的中和反应器无异,具有中和反应腔室。中和反应器本体的顶部具有中和尾气排出通道,通常中和尾气排出

通道的下游端与中和洗涤塔连接,即中和尾气排出通道将中和反应器本体内的反应腔室与中和洗涤塔导通,中和反应生成的中和尾气经由该中和尾气排出通道排至中和洗涤塔内。

38.卧式过滤机构由上游侧的丝网除液沫单元和下游侧的纵向除雾滴单元组成。卧式过滤机构的面积应当大于中和尾气排出通道的进气端面积,至少是等于。

39.具体的,卧式过滤机构的纵向除雾滴单元主要由支撑框架和纵向并排布置在该支撑框架内的多块波浪型叶片组成。支撑框架至少应确保在卧式方向的上下两侧相通。多块波浪型叶片沿着支撑框架的上下两侧的纵向并排布置,并排布置的间距应确保气体能够流动、并有利于下述除雾滴翅片的成型,相邻波浪型叶片之间构成波浪型折流的中和尾气纵向流动通道。要求每一块波浪型叶片至少应具有两个波峰(即呈s型,本实施例中为四个波峰)。每一块波浪型叶片的每一波峰外侧处具有向进气方向延伸的除雾滴翅片,该除雾滴翅片由直线段和曲线段构成,直线段从波浪型叶片的对应直线段部位直线延伸出,曲线段在直线段的尾部对应于波浪型叶片的当前波峰处而弯曲,除雾滴翅片与波浪型叶片之间构成的夹口对应着进气方向。

40.卧式过滤机构的丝网除液沫单元主要由支撑框架和布置在支撑框架内的丝网组成。丝网除液沫单元在上游侧正好覆盖在纵向除雾滴单元的进气口上,二者在卧式方向上形成上下游的层叠布置。

41.上述卧式过滤机构通过支撑架或直接通过自身的支撑框架固定在中和反应器本体内的顶部处,处在中和反应器本体的中和尾气排出通道的进气端处,使卧式过滤机构将中和尾气排出通道与中和反应器本体内的其它区域分隔开,即将中和尾气排出通道与中和反应器本体内的中和反应腔室分隔开。如此,经由中和反应腔室生成的中和尾气须经卧式过滤机构进入中和尾气排出通道,以达到净化过滤之目的。

42.实施例3本发明包括中和反应器本体、立式过滤机构、卧式过滤机构、收集器和喷淋机构。

43.其中,中和反应器本体的主体结构与中和法生产硝酸铵工艺用的中和反应器无异,具有中和反应腔室。中和反应器本体的顶部具有中和尾气排出通道,通常中和尾气排出通道的下游端与中和洗涤塔连接,即中和尾气排出通道将中和反应器本体内的反应腔室与中和洗涤塔导通,中和反应生成的中和尾气经由该中和尾气排出通道排至中和洗涤塔内。

44.立式过滤机构分为多个块组(例如四个块组等),每一块组竖立布置,且各个块组在周向上依序对接而围成内空呈多边形的筒形结构。当然,立式过滤机构所围的内空结构面积应当大于中和尾气排出通道进气端的面积,至少是等于。立式过滤机构由横向除雾滴单元组成。

45.具体的,立式过滤机构的横向除雾滴单元主要由支撑框架和横向并排布置在该支撑框架内的多块波浪型叶片组成。支撑框架至少应确保在立式方向的左右两侧相通。多块波浪型叶片沿着支撑框架的左右两侧的横向并排布置,并排布置的间距应确保气体能够流动、并有利于下述除雾滴翅片的成型,相邻波浪型叶片之间构成波浪型折流的中和尾气横向流动通道。要求每一块波浪型叶片至少应具有两个波峰(即呈s型,本实施例中为四个波峰)。每一块波浪型叶片的每一波峰外侧处具有向进气方向延伸的除雾滴翅片,该除雾滴翅片由直线段和曲线段构成,直线段从波浪型叶片的对应直线段部位直线延伸出,曲线段在直线段的尾部对应于波浪型叶片的当前波峰处而弯曲,除雾滴翅片与波浪型叶片之间构成

的夹口对应着进气方向。

46.上述立式过滤机构的外侧顶部连接有支撑隔板、外侧底部连接有支撑架,支撑隔板为实芯结构,支撑架为十字形结构,该支撑隔板和支撑架分别固定在中和反应器本体内的顶部处,使它们所支撑的立式过滤机构处在中和反应器本体的中和尾气排出通道的进气端下方,最好是立式过滤机构的内空结构正对中和尾气排出通道的进气端。

47.收集器为漏斗状结构。收集器的外缘延伸至立式过滤机构的外侧处,并固定在立式过滤机构外侧底部所连接的支撑架上,收集器将立式过滤机构所围空间的底部封堵。收集器的中心处

‑

亦即最低位处具有导流孔,该导流孔将立式过滤机构和收集器所围的内空与中和反应器本体内的中和反应腔室导通。

48.通过上述结构可以看出,支撑隔板配合立式过滤机构、收集器将中和反应器本体内的中和反应腔室与中和尾气排出通道分隔开,该分隔开并非是严密封堵,而是通过支撑隔板和收集器的封堵效果使中和反应腔室内生成的中和尾气须经立式过滤机构进入中和尾气排出通道,即中和反应腔室内生成的中和尾气经四周而流过立式过滤机构,达到净化过滤之目的。

49.卧式过滤机构由纵向除雾滴单元组成。卧式过滤机构的面积应当大于中和尾气排出通道的进气端面积,至少是等于,通常卧式过滤机构的面积略大于上述立式过滤机构所围内空结构的面积,最好是卧式过滤机构的平面轮廓对应于上述立式过滤机构的平面轮廓。

50.具体的,卧式过滤机构的纵向除雾滴单元主要由支撑框架和纵向并排布置在该支撑框架内的多块波浪型叶片组成。支撑框架至少应确保在卧式方向的上下两侧相通。多块波浪型叶片沿着支撑框架的上下两侧的纵向并排布置,并排布置的间距应确保气体能够流动、并有利于下述除雾滴翅片的成型,相邻波浪型叶片之间构成波浪型折流的中和尾气纵向流动通道。要求每一块波浪型叶片至少应具有两个波峰(即呈s型,本实施例中为四个波峰)。每一块波浪型叶片的每一波峰外侧处具有向进气方向延伸的除雾滴翅片,该除雾滴翅片由直线段和曲线段构成,直线段从波浪型叶片的对应直线段部位直线延伸出,曲线段在直线段的尾部对应于波浪型叶片的当前波峰处而弯曲,除雾滴翅片与波浪型叶片之间构成的夹口对应着进气方向。

51.上述卧式过滤机构通过支撑架或直接通过自身的支撑框架固定在中和反应器本体内的顶部处,处在立式过滤机构的上方处、且处在中和反应器本体的中和尾气排出通道的进气端处,最好是在上下方向上正对立式过滤机构的内空结构,从而使卧式过滤机构将中和尾气排出通道与中和反应器本体内的其它区域分隔开,即将中和尾气排出通道与立式过滤机构所围内空结构分隔开,亦将中和尾气排出通道与中和反应器本体内的中和反应腔室分隔开。如此,经由上述立式过滤机构净化过滤后的中和尾气须经卧式过滤机构进入中和尾气排出通道,以达到强化过滤之目的。

52.通过上述立式过滤机构、卧式过滤机构在中和反应器本体内的安装结构可以看出,中和反应器本体内的中和反应腔室与中和尾气排出通道之间被两级分隔,第一级分隔为立式过滤机构,第二级分隔为卧式过滤机构,这两级分隔也就对中和反应腔室内生成的中和尾气外排时形成了两级净化过滤,以尽可能彻底的截留中和尾气中的液沫和雾滴,降低中和尾气下游处理的负担。

53.喷淋机构主要由喷淋管和引水管组成。喷淋机构的喷淋管通过支架等支撑在中和反应器本体内的顶部、处在立式过滤机构的上方,通常处在卧式过滤机构和立式过滤机构的轮廓外缘之间,喷淋管的绕布轮廓对应于立式过滤机构的周向围绕轮廓。喷淋管上开设有三组喷射孔,一组喷射孔向斜上方而对应于卧式过滤机构,一组喷射孔向斜下方而对应于立式过滤机构所围空间,一组喷射孔向下方而对应于立式过滤机构。喷淋机构的引水管延伸出中和反应器本体连接压力水源。通过喷淋机构可以定期对中和反应器本体内的卧式过滤机构、立式过滤机构及收集器形成清洁。

54.实施例4本实施例的其它内容与实施例1或3相同,不同之处在于:喷淋机构的喷淋管上仅具有朝向下方立式过滤机构的喷射孔。

55.以上各实施例仅用以说明本发明,而非对其限制。尽管参照上述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对上述实施例进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1