排气净化用催化剂的制作方法

1.本发明涉及配置于内燃机的排气系统的排气净化用催化剂。详细来说,涉及具有壁流型的基材和形成于该基材的催化剂层的排气净化用催化剂。需要说明的是,本国际申请基于2019年12月27日申请的日本专利申请第2019-239344号主张优先权,将其申请的全内容作为参照引入。

背景技术:

2.从汽车用发动机等内燃机排出的排气中含有烃(hc)、一氧化碳(co)、氮氧化物(no

x

)等有害气体成分、颗粒状物质(particulate matter:pm)等。因此,在内燃机的排气系统中,配置有净化上述有害气体成分并且捕集pm的排气净化用催化剂。

3.例如,排气净化用催化剂包括壁流型的基材和形成于该基材的催化剂层。壁流型的基材包括仅有排气流入侧的端部开口的入侧室、仅有排气流出侧的端部开口的出侧室和分隔两室的多孔质的分隔壁。并且,在该基材的分隔壁形成有催化剂层。供给至该结构的排气净化用催化剂的排气在流入入侧室并通过分隔壁后从出侧室排出。此时,pm被多孔质的分隔壁捕集的同时,通过形成于该分隔壁的催化剂层将有害气体成分净化。

4.作为关于上述壁流型的排气净化用催化剂的现有技术文献,可以列举专利文献1~3。例如,专利文献1中,公开了在分隔壁的内部(即,分隔壁的细孔的壁面)设置有2种催化剂层的排气净化用催化剂。该文献中公开的排气净化用催化剂包括设置在分隔壁的内部且与入侧室相接的区域的第一催化剂层和设置在分隔壁的内部且与出侧室相接的区域的第二催化剂层。并且,在该专利文献中,将第二催化剂层的涂敷密度d2相对于第一催化剂层的涂敷密度d1的比(d2/d1)设定为1.01以上1.4以下。

5.现有技术文献

6.专利文献

7.专利文献1:国际专利公开第2016/133087号

8.专利文献2:日本专利申请公开第2013-184075号

9.专利文献3:日本专利申请公开第2018-187595号

技术实现要素:

10.发明所要解决的课题

11.为了提高这种排气净化用催化剂中有害气体成分的净化性能,可以考虑增加分隔壁的细孔内的催化剂层的形成量,增加催化剂层与有害气体成分的接触频度。另一方面,在细孔的壁面形成催化剂层时,由于该细孔变窄,因此存在捕集pm时细孔堵塞而使压降(以下又称“压损”。)急剧增大的担忧。即,在壁流型的排气净化用催化剂中,有害气体净化性能与压降抑制性能被认为是权衡的关系。

12.本发明是为了解决上述课题而进行的发明,其目的在于提供一种能够以高水平兼顾有害气体净化性能与压降抑制性能的壁流型的排气净化用催化剂。

13.用于解决课题的方法

14.为了实现上述目的,本发明提供以下方案的排气净化用催化剂。

15.本技术所公开的排气净化用催化剂包括壁流型的基材和形成于该基材的催化剂层。该排气净化用催化剂的基材包括仅有排气流入侧的端部开口的入侧室、仅有排气流出侧的端部开口的出侧室、和分隔入侧室与出侧室并形成有连通该入侧室与该出侧室的多个细孔的分隔壁。并且,在与分隔壁的入侧室相接的表面(入侧面)上设置有形成有催化剂层的第一催化剂区域,在从分隔壁的与出侧室相接的表面(出侧面)向该分隔壁的入侧室去的规定的区域,设置有在细孔的壁面形成有催化剂层的第二催化剂区域。而且,在分隔壁的厚度方向上的第一催化剂区域与第二催化剂区域之间,设置有实质上没有形成催化剂层的催化剂未形成区域。

16.本技术所公开的排气净化用催化剂中,能够在第一催化剂区域与催化剂未形成区域充分地去除排气中的pm。因此,能够利用催化剂层防止pm到达细孔变窄的第二催化剂区域,能够抑制由于细孔的堵塞导致的压降的急剧增大。并且,本技术所公开的排气净化用催化剂中,co、hc、no

x

等有害气体成分的净化主要在第二催化剂区域进行。此时,由于防止了pm导致的第二催化剂区域的催化剂层被覆盖,即使不增加催化剂层的形成量,也能够充分确保催化剂层与有害气体成分的接触频度,能够发挥高的有害气体净化性能。因此,采用本实施方式,能够以高水平兼顾有害气体净化性能与压降抑制性能。

17.本技术所公开的排气净化用催化剂的优选的一个实施方式中,第一催化剂区域、第二催化剂区域和催化剂未形成区域分别设置于从基材的排气流入侧的端部向排气流出侧的端部去的基材的全长的50%以上的区域。

18.一般而言,对于排气流入侧的端部附近的分隔壁,容易被供给含有较多pm的排气。因此,通过在从排气流入侧起50%以上的区域设置具有第一催化剂区域、第二催化剂区域和催化剂未形成区域的叠层结构,能够充分高水平地兼顾有害气体净化性能与压降抑制性能。

19.本技术所公开的排气净化用催化剂的优选的一个方式中,分隔壁的厚度方向上的第一催化剂区域的尺寸为3μm以上50μm以下。

20.因基材大小、剖面积、室厚度、细孔径等各种条件而不同,作为一例,通过确保厚度方向上的第一催化剂区域的尺寸为3μm以上,能够适当地防止pm侵入到分隔壁的细孔内。另一方面,通过使该第一催化剂区域的尺寸为50μm以下,能够减小排气供给前的初期压降。

21.本技术所公开的排气净化用催化剂的优选的一个方式中,分隔壁的厚度方向上的催化剂未形成区域的尺寸为10μm以上100μm以下。

22.通过确保上述厚度方向上的催化剂未形成区域的尺寸为10μm以上,能够适当地防止pm到达第二催化剂区域。另一方面,通过使该催化剂未形成区域的尺寸为100μm以下,能够确保第二催化剂区域的尺寸,充分发挥有害气体净化性能。

23.本技术所公开的排气净化用催化剂的优选的一个方式中,催化剂层具有三元催化剂和载持该三元催化剂的载持体,该三元催化剂能够将co和hc氧化并且将no

x

还原。

24.通过形成含有三元催化剂的催化剂层,能够分别高效地净化有害气体成分的co、hc和no

x

。

25.另外,在含有上述三元催化剂的方式中,三元催化剂优选含有pt、pd、rh中的至少

一种。

26.通过将它们用作三元催化剂,能够更适当地提高有害气体净化性能。

27.另外,在上述含有三元催化剂的方式中,基材的每1l容量中三元催化剂的含量优选为0.1g/l以上7g/l以下。

28.由此,能够以低成本确保充分的有害气体净化性能。需要说明的是,上述“基材的每1l容量中三元催化剂的含量”是将分别存在于第一催化剂区域和第二催化剂区域的三元催化剂的总量(g)除以基材的容量(l)得到的值。

29.另外,在上述含有载体的方式中,载体优选含有氧化铝、氧化铈、氧化锆、二氧化硅、氧化钛中的至少一种。

30.这些金属氧化物具有大的比表面积,并且具有高的耐久性(尤其是耐热性)。因此,采用本实施方式,能够高效地发挥三元催化剂的有害气体净化性能。

31.另外,在上述含有三元催化剂和载体的方式中,催化剂层中优选含有具有氧吸留能力的osc材料。

32.由此,能够将催化剂层内部的排气气氛稳定地维持在理论空燃比(stoichiometric ratio)附近,因此能够稳定地发挥三元催化剂的有害气体净化性能。此外,作为该osc材料的优选例,可以列举氧化铈-氧化锆复合氧化物。

33.另外,在上述含有三元催化剂和载体的方式中,催化剂层含有碱土金属、稀土金属、碱金属、过渡金属的氧化物或硫酸盐、碳酸盐、硝酸盐、氯化物中的任意1种或2种以上。

34.本技术所公开的排气净化用催化剂中的催化剂层不限于仅由三元催化剂和载体构成的方式。例如,催化剂层中可以含有上述各成分。

35.本技术所公开的排气净化用催化剂的优选的一个方式中,基材的每1l容量中催化剂层的形成量为20g/l以上180g/l以下。

36.由此,能够以更高水平兼顾有害气体净化性能与压降抑制性能。需要说明的是,上述“基材的每1l容量中催化剂层的形成量”是将分别存在于第一催化剂区域和第二催化剂区域的催化剂层的总量(g)除以基材的容量(l)得到的值。

附图说明

37.图1是示意性表示配置有排气净化装置的内燃机的排气系统的图。

38.图2是示意性表示本发明的一个实施方式所涉及的排气净化用催化剂的立体图。

39.图3是示意性表示本发明的一个实施方式所涉及的排气净化用催化剂的沿着筒轴方向的剖面的图。

40.图4是示意性表示本发明的一个实施方式所涉及的排气净化用催化剂的基材的分隔壁的剖面的扩大剖面图。

41.图5是对实施例的排气净化用催化剂以倍率200倍拍摄基材的分隔壁的剖面得到的剖面sem照片。

42.图6是对比较例的排气净化用催化剂以倍率200倍拍摄基材的分隔壁的剖面得到的剖面sem照片。

43.图7是表示试验例中的初期压降(kpa)的测定结果的曲线图。

44.图8是表示试验例中的pm堆积压降(kpa)的测定结果的曲线图。

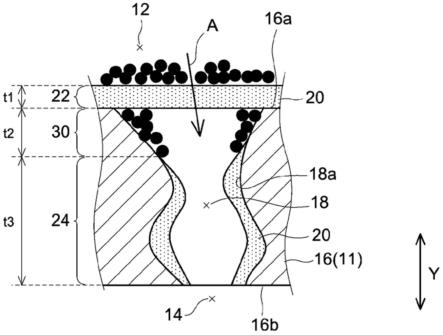

45.图9是表示试验例中的pn捕集率(%)的测定结果的曲线图。

46.图10是表示试验例中的t50催化剂活性(℃)的测定结果的曲线图。

47.图11是示意性表示现有的排气净化用催化剂的基材的分隔壁的剖面的扩大剖面图。

具体实施方式

48.以下,参照附图并对本发明的实施方式进行说明。在以下的附图中,有时对于具有相同作用的部件、部位标注相同符号,省略或简化重复的说明。各图中的尺寸关系(长度、宽度、厚度等)不必然反映实际的尺寸关系。需要说明的是,在本说明书中特别提及的事项以外的事项且为实施本发明所必需的事项(例如,关于排气系统中的排气净化用催化剂的设置的一般性事项等),能够被认为是在该领域中本领域技术人员基于现有技术能够掌握的设计事项。本发明能够基于本说明书的公开内容和该领域的技术知识实施。

49.<排气净化装置>

50.首先,对于具有本发明的一个实施方式所涉及的排气净化用催化剂的排气净化装置进行说明。图1是示意性表示配置有排气净化装置的内燃机的排气系统的图。需要说明的是,图1中的箭头a表示排气的流动。为了方便说明,在本说明书中,将供给排气的方向称为“上游”,将排气被排出的方向称为“下游”。

51.排气净化装置1设置于内燃机(发动机)2的排气系统。向内燃机2供给含有氧和燃料气体的混合气。内燃机2中,使该混合气燃烧,将燃烧能量转变为力学能量。作为一例,内燃机2以汽油发动机作为主体构成。需要说明的是,内燃机2也可以是汽油发动机以外的发动机(例如柴油发动机等)。

52.在上述内燃机2中燃烧的混合气成为排气,从排气系统排出。上述内燃机2的排气系统中,从上游侧依次设置有排气岐管3、排气管4和排气净化装置1。排气净化装置1对从内燃机2排出的排气中所含的有害气体成分(co、hc、no

x

)进行净化并去除pm。

53.具体而言,排气净化装置1通过排气岐管3和排气管4与内燃机2的排气口(省略图示)相连接。另外,图1所示的排气净化装置1包括温度上升催化剂9。温度上升催化剂9具有使排气气体的温度上升的功能。温度上升催化剂9的具体构成并非是对本发明技术赋予特征的部分,因此省略详细的说明。除此以外,温度上升催化剂9并非是排气净化装置1的必要结构,也能够省略。

54.此外,在图1所示内燃机2的排气系统中,在排气净化装置1的下游配置有压力传感器8。该压力传感器8与ecu(engine control unit,发动机控制单元)5连接。ecu5是控制内燃机2的运转的控制装置。ecu5可以包括:执行控制程序的命令的中央演算处理装置(cpu:central processing unit)、保存cpu所执行的控制程序的rom(read only memory,只读存储器)、作为展开控制程序的工作区域使用的ram(random access memory,随机存取存储器)和保存各种信息的存储器等存储装置(存储介质)。例如,作为控制内燃机2的运转时的信息之一,ecu5能够利用由压力传感器8检出的压降值。

55.并且,本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10配置于排气净化装置1的内部(典型而言在温度上升催化剂9的下游侧)。在该排气净化用催化剂10中,进行有害气体成分的净化和pm的去除。以下,对本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10的具体结构进行说明。

56.<排气净化用催化剂>

57.图2是示意性表示本实施方式所涉及的排气净化用催化剂的立体图。图3是示意性表示本实施方式所涉及的排气净化用催化剂的沿着筒轴方向的剖面的图。图4是示意性表示本实施方式所涉及的排气净化用催化剂的基材的分隔壁的剖面的扩大剖面图。需要说明的是,与上述图1同样,图2~图4中的箭头a表示排气的流动。另外,图2~图4中的符号x表示“分隔壁的延伸方向”,符号y表示“基材的分隔壁的厚度方向”。

58.如图2~图4所示,本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10包括壁流型的基材11和形成于该基材11的催化剂层20。

59.1.基材

60.基材11构成排气净化用催化剂10的骨架。如图2所示,在本实施方式中,使用了圆筒形的基材11。需要说明的是,基材的外形没有特别限定,也可以是椭圆筒形、多边筒形等。另外,对于基材11的全长和容量也没有特别限定,能够根据内燃机2(参照图1)的性能等适当变更。另外,基材11能够适当采用一直以来在该用途中使用的各种材料。作为一例,作为基材11的材料能够使用堇青石、钛酸铝、碳化硅(sic)等陶瓷、不锈钢钢等合金所代表的高耐热性材料。

61.本实施方式中的基材11是壁流型的基材。具体而言,如图2和图3所示,基材11包括仅有排气流入侧的端部开口的入侧室12、仅有排气流出侧的端部开口的出侧室14、和分隔入侧室12与出侧室14的多孔质的分隔壁16。具体而言,入侧室12是排气流入侧的端部开口并且排气流出侧的端部由密封部12a堵住的气体流路。另一方面,出侧室14是排气流入侧的端部由密封部14a堵住并且排气流出侧的端部开口的气体流路。另外,分隔壁16是形成有多个排气能够通过的细孔的分隔材料。该分隔壁16具有多个连通入侧室12与出侧室14的细孔18(参照图4)。需要说明的是,在本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10中,分隔壁16的与延伸方向x垂直的剖面的入侧室12(出侧室14)的形状为正方形(参照图1)。但是,与延伸方向垂直的剖面的该入侧室(出侧室)的形状不限于正方形,能够采用各种形状。例如,平行四边形、长方形、梯形等矩形状、三角形状、其它的多边形状(例如,六边形、八边形)、圆形等各种几何形状。

62.此外,基材11的分隔壁16优选考虑pm捕集性能和压降抑制性能等来形成。例如,分隔壁16的厚度优选为25μm~100μm左右。而且,分隔壁16的气孔率优选为20体积%~70体积%左右。另外,从充分确保分隔壁16的通气并抑制压降的增大的观点考虑,细孔18的平均细孔径优选为8μm以上,更优选为12μm以上,更加优选为15μm以上。另一方面,从确保适当的pm捕集性能的观点考虑,细孔18的平均细孔径的上限值优选为30μm以下,更优选25μm以下,更加优选20μm以下。需要说明的是,分隔壁16的气孔率和平均细孔径是通过压汞法测得的值。

63.2.催化剂层

64.如图4所示,催化剂层20形成于基材11的分隔壁16(具体而言,形成于分隔壁16的入侧面16a和细孔18的壁面18a)。在本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10中,关于在基材11的每1l容量中催化剂层20的形成量,从提高有害气体净化性能的观点考虑,优选为20g/l以上,更优选为40g/l以上,更加优选为60g/l以上,特别优选为80g/l以上。另一方面,关于上述催化剂层20的形成量的上限值,从提高压降抑制性能的观点考虑,优选为180g/l

以下,更优选为160g/l以下,更加优选为140g/l以下,特别优选为120g/l以下。需要说明的是,这里的“催化剂层20的形成量”是指分别形成于后述的第一催化剂区域22和第二催化剂区域24中的催化剂层20的合计形成量。

65.该催化剂层20是含有催化剂金属的多孔质的层。典型而言,催化剂层20通过将在载体上载持有催化剂金属的复合颗粒聚集而形成。例如,催化剂层20中含有三元催化剂和载持该三元催化剂的载体。三元催化剂是指将排气中的co和hc氧化并且将no

x

还原的催化剂金属。通过形成含有这样的三元催化剂的催化剂层20,能够高效地净化排气中的有害气体成分。作为该三元催化剂的一例,可以列举将铂(pt)、钯(pd)、铑(rh)、钌(ru)、锇(os)、铱(ir)等铂族元素作为主体含有的颗粒。此外,这些铂族元素之中,由于pt、pd、rh的氧化活性高,能够发挥特别合适的有害气体净化性能。另外,从提高有害气体净化性能的观点考虑,基材11的每1l容量中三元催化剂的含量优选为0.1g/l以上,更优选为0.5g/l以上,特别优选为1g/l以上。另一方面,从降低材料成本的观点考虑,上述三元催化剂的含量的上限值优选为10g/l以下,更优选为8g/l以下,特别优选为7g/l以下。需要说明的是,与上述“催化剂层的形成量”同样,这里的“三元催化剂的含量”是指分别形成于后述的第一催化剂区域22和第二催化剂区域24中的催化剂层20的合计含量。

66.另一方面,载持催化剂金属的载体优选使用金属氧化物。作为该金属氧化物的一例,可以列举氧化铝(al2o3)、氧化铈(ceo2)、氧化锆(zro2)、二氧化硅(sio2)、氧化钛(tio2)等。这些金属氧化物的比表面积大,并且,具有高耐久性(尤其是耐热性),因此能够高效地发挥催化剂金属(典型而言,为三元催化剂)的有害气体净化性能。

67.另外,催化剂层20中也可以含有其它的添加剂。作为这样的其它的添加剂的一例,可以列举osc材料。osc材料是指具有储氧能力(osc:oxygen storage capacity)并能够吸留、释放氧的材料。通过添加该osc材料,能够使与催化剂层20接触的排气气氛稳定地维持在理论空燃比(stoichiometric ratio)附近,因此能够使三元催化剂的催化剂作用稳定。作为该osc材料的一例,可以列举氧化铈-氧化锆复合氧化物等。另外,作为osc材料以外的添加剂,可以列举具有nox吸留能力的nox吸附剂、稳定化剂等。而且,催化剂层20也可以含有源自原料或制造工序的微量成分。例如,催化剂层20中可以含有碱土金属(be、mg、ca、ba等)、稀土金属(y、la、ce等)、碱金属(li、na、k等)、过渡金属(mn、fe、co、ni等)的氧化物或硫酸盐、碳酸盐、硝酸盐、氯化物中的任意1种或2种以上。

68.另外,在本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10中,从以高水平兼顾有害气体净化性能与压降抑制性能的观点考虑来确定形成催化剂层20的区域(催化剂区域)。具体而言,如图3和图4所示,本实施方式中的基材11的分隔壁16设置有第一催化剂区域22和第二催化剂区域24。而且,在本实施方式中,还设置有实质上没有形成催化剂层20的催化剂未形成区域30。以下,对于各区域进行具体的说明。

69.(1)第一催化剂区域

70.如图3和图4所示,第一催化剂区域22设置在与分隔壁16的入侧室12相接的表面(入侧面16a)。通过设置该第一催化剂区域22,细孔18的入侧室12侧的开口部被催化剂层20覆盖。因此,排气中的pm的大部分在侵入细孔18内前被第一催化剂区域22的上游侧(入侧室12内)捕集。由此,能够防止在细孔18的内部堆积大量的pm从而细孔18被堵塞。

71.此外,第一催化剂区域22中的催化剂层20优选以能够适当地捕集pm并且确保充分

的透气性的方式形成。从能够形成具有这样适当密度的催化剂层的观点考虑,第一催化剂区域22的催化剂层20优选由粒径小于分隔壁16的细孔18的复合颗粒构成。具体而言,第一催化剂区域22的催化剂层20所含的复合颗粒的平均粒径优选为5μm以下,更优选为2.5μm以下,更加优选为2μm以下,例如为1μm左右。通过使用这样的微小颗粒,能够可靠地防止pm侵入细孔18的内部。另外,上述复合颗粒的平均粒径的下限值没有特别限定,可以为0.01μm以上,也可以为0.05μm以上,也可以为0.1μm以上,也可以为0.5μm以上。需要说明的是,在本说明书中,“平均粒径”是指利用基于激光衍射-散射法的粒度分布测定装置测定的体积基准的粒度分布中的累积50%的粒径(d

50

)。具体而言,平均粒径能够采用使用激光衍射/散射式粒度分布测定装置(株式会社堀场制作所制,la-920)并将折射率设定为1.20+0.01i(i为虚数项)而测得的值。需要说明的是,这里的“一次颗粒”是指构成通过凝集、烧结等而聚集成二次颗粒的微小颗粒。

72.另外,厚度方向y上的第一催化剂区域22的尺寸t1优选为3μm以上,更优选为5μm以上,特别优选为10μm以上。由此,能够充分确保第一催化剂区域22中的pm捕集性能,能够合适地防止pm侵入分隔壁16的细孔18内。另一方面,存在随着厚度方向y上的第一催化剂区域22的尺寸t1变长,而透气性降低、初期压降增加的倾向。从该观点考虑,厚度方向y上的第一催化剂区域22的尺寸t1优选为50μm以下,更优选为40μm以下,特别优选为30μm。

73.(2)催化剂未形成区域

74.如上所述,催化剂未形成区域30是实质上没有形成催化剂层的区域。该催化剂未形成区域30设置在分隔壁16的厚度方向y上的第一催化剂区域22与第二催化剂区域24之间。换言之,催化剂未形成区域30是从分隔壁16的入侧面16a向出侧室14设置的区域,并且是细孔18的壁面18a的大部分露出的区域。如图4所示,本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10中,排气中的pm的大部分被第一催化剂区域22捕集。然而,在细孔的壁面形成有催化剂层时,细孔会变得非常狭窄,因此即使通过第一催化剂区域22的少量的pm发生堆积,也存在使细孔堵塞的可能性。对此,在本实施方式中,在第一催化剂区域22的下游侧设置有不形成催化剂层的催化剂未形成区域30。由此,能够可靠地防止pm到达因催化剂层20而使细孔18变窄的区域(第二催化剂区域24)。

75.在本说明书中,“实质上没有形成催化剂层”是指有意地不在细孔的壁面形成催化剂层的情况。因此,由于制造时的误差等,在第一催化剂区域22与第二催化剂区域24之间的区域存在微量的催化剂层的情况也包含在本说明书中的“实质上没有形成催化剂层”的概念之中。此外,在规定的排气净化用催化剂中是否设置有催化剂未形成区域(即,在第一催化剂区域与第二催化剂区域之间的区域,是否积极地形成催化剂层)能够通过后述的“4.各区域的判定”中说明的操作来判断。

76.另外,分隔壁16的厚度方向y上的催化剂未形成区域30的尺寸t2优选为10μm以上,更优选为15μm以上,特别优选为20μm以上。由此,能够抑制通过第一催化剂区域22的pm到达第二催化剂区域24而增加压降。另一方面,上述厚度方向y上的催化剂未形成区域30的尺寸优选为100μm以下,更优选为90μm,特别优选为80μm。由此,能够确保形成有第二催化剂区域24的区域,能够充分地发挥有害气体净化性能。

77.(3)第二催化剂区域

78.如图4所示,第二催化剂区域24是在分隔壁16的细孔18的壁面18a形成有催化剂层

20的区域。该第二催化剂区域24设置在从分隔壁16的与出侧室14相接的表面(出侧面16b)向入侧室12去的规定的区域。如上所述,本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10中,由于pm在第一催化剂区域22和催化剂未形成区域30被充分捕集,因此能够防止pm到达因催化剂层20而使细孔18变窄的第二催化剂区域24。因此,能够防止在第二催化剂区域24中细孔18被堵塞而使压降急剧增加。而且,在本实施方式中,第二催化剂区域24的催化剂层20不易被pm覆盖。因此,在第二催化剂区域24中能够充分确保催化剂层20与排气的接触频度,能够发挥高的有害气体净化性能。

79.第二催化剂区域24中的催化剂层20可以具有与第一催化剂区域22中的催化剂层20相同的组成,也可以具有不同的组成。其中,第二催化剂区域24的催化剂层20优选构成为不使细孔18堵塞,并且能够确保与排气的接触频度。从该观点考虑,第二催化剂区域24的催化剂层20优选与第一催化剂区域22同样,由粒径小于分隔壁16的细孔18的复合颗粒构成。即,第二催化剂区域24的催化剂层20所含的复合颗粒的平均粒径根据基材10的分隔壁16的细孔径而不同,优选为5μm以下,更优选为2.5μm,更加优选为2μm以下,例如为1μm左右。通过使用这样的微小颗粒,能够防止细孔18的堵塞,并且充分确保与排气的接触频度。另外,上述复合颗粒的平均粒径的下限值没有特别限定,可以为0.01μm以上,可以为0.05μm以上,可以为0.1μm以上,可以为0.5μm以上。

80.此外,分隔壁16的厚度方向y上的第二催化剂区域24的尺寸t3能够基于上述催化剂未形成区域30的尺寸t2求得。如上所述,增大催化剂未形成区域30的尺寸t2,并且减少第二催化剂区域24的尺寸t3时,存在能够压降抑制性能提高的倾向。另一方面,减少催化剂未形成区域30的尺寸t2,增加第二催化剂区域24的尺寸t3时,存在能够有害气体净化性能提高的倾向。

81.3.本实施方式中的排气的净化

82.以下,对于使用了本实施方式的排气净化用催化剂的排气净化,一边与现有的排气净化用催化剂进行比较一边进行说明。图11是示意性表示现有的排气净化用催化剂的基材的分隔壁的剖面扩大剖面图。

83.如图11所示,现有的一般的排气净化用催化剂中,仅在分隔壁116的细孔118的壁面118a形成有催化剂层120。因此,没有分成进行pm的捕集的区域和净化有害气体成分的区域,pm在由于催化剂层120而变窄的细孔118的内部被捕集。因此,在供给了一定量的排气而使pm堆积在细孔118内时,存在细孔118堵塞而导致压降急剧增大的担忧。而且,由于堆积的pm会覆盖催化剂层120,因此催化剂层120与排气的接触频度变少,还有使有害气体净化性能降低的担忧。另外,该排气净化用催化剂不能捕集超出细孔118的容积的pm,因此存在pm捕集性能随着时间经过而降低的倾向。

84.与此相对,如图4所示,本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10中,在第一催化剂区域22和催化剂未形成区域30中充分地捕集排气中的pm后,在第二催化剂区域24净化有害气体成分。即,分为捕集pm的区域和净化有害气体成分的区域。由此,能够防止pm到达由于催化剂层20而使细孔18变窄的区域(第二催化剂区域24),能够防止细孔18的堵塞导致的压降的急剧增大。并且,还能够防止第二催化剂区域24的催化剂层20被pm覆盖,能够将第二催化剂区域24的有害气体净化性能维持在高状态。这样,采用本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10,能够以高水平兼顾有害气体净化性能与压降抑制性能。并且,在本实施方式

中,排气中的pm的大部分被第一催化剂区域22捕集并留在入侧室12内。该入侧室12由于具有远大于细孔18的容积,因此能够抑制pm捕集性能随着时间经过而降低。

85.4.各区域的判定操作

86.上述实施方式中的第一催化剂区域22、第二催化剂区域24和催化剂未形成区域30是基于以下(a)~(k)的判定操作而确定的。即,在规定的排气净化用催化剂中,是否设置有第一催化剂区域、第二催化剂区域和催化剂未形成区域的3个区域,能够基于以下的判定操作判断。

87.(a)分解检査对象的排气净化用催化剂,准备10个将基材的分隔壁利用树脂包埋的试样片。

88.(b)切削试样片使分隔壁的剖面露出。之后,对于露出的分隔壁的剖面利用扫描型电子显微镜(sem)进行观察,得到剖面sem观察图像(反射电子图像、观察倍率200倍)。

89.(c)使用二维图像解析软件(产品名:imagej(注册商标)),对上述剖面sem观察图像进行自动二值化处理,能够得到仅映出催化剂层的二值图像。

90.(d)将上述自动二值化处理前后的图像进行比较,将在分隔壁的入侧面上确认到的催化剂层视为“第一催化剂区域”。

91.(e)对在上述二值图像中确认到的“催化剂层的总像素数”与“二值图像整体的像素数”进行计数。接着,算出“催化剂层的总像素数”除以“二值图像整体的像素数”得到的值,将其作为“分隔壁整体的催化剂层存在率”。

92.(f)比较自动二值化处理前后的图像,设定从分隔壁的出侧面起向入侧室去的任意的区域,算出“设定区域中的催化剂层的像素数”除以“设定区域的总像素数”的值,将其作为“设定区域中的催化剂层存在率”。

93.(g)算出“设定区域中的催化剂层存在率”除以“分隔壁整体的催化剂层存在率”得到的值,判定该值是否为第一阈值以上。此外,本处理中的第一阈值例如设定为1.05(优选为1.1、更优选为1.15、更加优选为1.2、特别优选为1.25)。

94.(h)将上述(f)记载的“从分隔壁的出侧面起向入侧室的任意区域”向入侧室逐步扩大,每次都算出“设定区域中的催化剂层存在率”,并算出将“设定区域中的催化剂层存在率”除以“分隔壁整体的催化剂层存在率”得到的值。之后,将设定区域的扩大至该值低于第一阈值。

95.(i)在确认到上述(h)的处理的结果低于第一阈值的区域的情况下,将进行了之前的一个的判定的区域视为“第二催化剂区域”。之后,将“第一催化剂区域”与“第二催化剂区域”之间的区域设为“第三区域”。

96.(j)算出“第三区域中的催化剂层的像素数”除以“第三区域的总像素数”得到的值,将其作为“第三区域中的催化剂层存在率”。接着,算出“第三区域中的催化剂层存在率”除以“图像整体中的催化剂层存在率”得到的值。之后,在该值为第2阈值以下的情况下,判定“第三区域”为“催化剂未形成区域”(即,第一催化剂区域与第二催化剂区域之间的催化剂未形成区域)。此外,本处理中的第2阈值例如设定为0.65(优选为0.5、更优选为0.4、更加优选为0.3、特别优选为0.25)。

97.(k)对全部10个试样片实施(b)~(j)的处理,在50%以上的试样片中确认到第一催化剂区域与第二催化剂区域的催化剂未形成区域时,判定为检査对象的排气净化用催化

剂“在第一催化剂区域与第二催化剂区域之间设置有催化剂未形成区域”。

98.需要说明的是,上述“厚度方向y上的各区域的尺寸t1~t3(参照图4)”均能够基于上述的判定操作中认定的各区域的边界来测定。具体而言,本说明书中的“厚度方向y上的各区域的尺寸t1~t3”是在10个试样片各自中确认的各区域的尺寸的平均值。

99.<排气净化用催化剂的制造方法>

100.本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10能够基于例如以下的操作制造。

101.1.有机固体成分的填充

102.该制造方法中,最初从入侧室12起向分隔壁16的细孔18内填充有机固体成分。具体而言,制备使有机固体成分分散于规定的分散介质中的细孔填充用浆料,将该细孔填充用浆料从入侧室12导入基材11的内部。接着,通过从基材11的出侧室14进行抽吸,使细孔填充用浆料渗透细孔18内。接着,通过实施干燥工序,去除分散介质,得到在细孔18内填充有有机固体成分的基材11。需要说明的是,有机固体成分只要是通过后述烧制工序中烧失的成分即可,能够没有特别限制地使用现有公知的材料。作为有机固体成分的一例,可以列举以聚乙烯、聚丙烯、三聚氰胺树脂、聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)树脂等作为主体构成的树脂珠。另外,作为其它的例子,也能够使用纤维素微纤维等树脂纤维。另外,有机固体成分优选被调节至能够适当地填充至分隔壁16的细孔18内的大小。例如,作为有机固体成分使用树脂珠的情况下,优选使其平均粒径为100μm以下(更优选为50μm以下,更加优选为30μm以下)的程度。另外,分散介质只要是不溶解有机固体成分的液体材料即可,能够没有特别限制地使用。作为该分散介质的一例,可以列举水、醇等。另外,上述细孔填充用浆料中的有机固体成分的浓度优选考虑基材11的分隔壁16的气孔率等进行适当调节。

103.2.催化剂层形成浆料的制备

104.然后,制备中午催化剂层20的前体物质的催化剂层形成浆料。具体而言,将成为载体的金属氧化物和成为催化剂金属的供给源的化合物以规定的比例混合制备混合液。接着,在使制备的混合液干燥后,以规定的温度和时间进行烧制,制作在载体上载持有催化剂金属的复合颗粒。接着,将该复合颗粒与所期望的添加物(例如osc材料)一同与适当的溶剂(例如离子交换水)混合。由此,得到催化剂层形成浆料。需要说明的是,关于催化剂金属、载体、其它的添加物的具体内容已经进行了说明,因此省略重复的说明。

105.3.第一催化剂区域的形成

106.本工序中,在分隔壁16的入侧面16a赋予催化剂层形成浆料后,通过干燥、烧制,在分隔壁16的入侧面16a形成催化剂层20,形成第一催化剂区域22。具体而言,在基材11的入侧室12供给催化剂层形成浆料后从出侧室14进行抽吸。此时,由于在分隔壁16的细孔18中填充有有机固体成分,因此浆料不会渗透分隔壁16内部而附着在入侧面16a。通过在该状态下进行干燥处理和烧制处理,形成在分隔壁16的入侧面16a形成有催化剂层20的第一催化剂区域22。另外,在该烧制处理中,有机固体成分烧失,消除细孔18的堵塞。此外,从可靠地使有机固体成分烧失的观点考虑,烧制处理的温度优选为400℃以上,更优选为500℃以上,更加优选为600℃以上。同样地,为了可靠地将有机固体成分烧失,优选烧制时间为2~4小时左右。另外,干燥处理的条件没有特别限定,能够适当调节至使催化剂层形成浆料适当地干燥的条件。

107.4.第二催化剂区域的形成

108.本工序中,首先,使催化剂层形成浆料从分隔壁16的出侧面16b向分隔壁16的内部渗透,使催化剂层形成浆料附着于细孔18的壁面18a。具体而言,在基材11的出侧室14内供给催化剂层形成浆料,从入侧室12进行抽吸。本工序中,以不使浆料渗透至分隔壁16的入侧面16a的方式,控制浆料渗透的区域。此外,本工序中的浆料的渗透受到浆料的供给量、浆料的粘度、浆料的成分(复合颗粒、添加剂等)的粒径、基材的分隔壁的细孔率、抽吸时的压力、抽吸时间等众多条件的影响。因此,优选进行适当变更这些条件的预备试验,基于从该试验得到的知识来控制浆料渗透的区域。需要说明的是,本工序中使用的浆料可以与用于形成第一催化剂区域22的浆料相同,也可以使用不同的浆料。

109.然后,本工序中,进行干燥工序和烧制工序。由此,在渗透有催化剂层形成浆料的区域形成第二催化剂区域24。接着,没有渗透催化剂层形成浆料的区域成为实质上没有形成催化剂层20的(细孔18的分隔壁18a露出的)催化剂未形成区域30。需要说明的是,本工序中的烧制温度与形成上述第一催化剂区域22时同样,优选为400℃以上,更优选为500℃以上,更加优选为600℃以上。另外,烧制时间也优选为2~4小时左右。由此,能够可靠地去除残余在细孔18内的有机固体成分。

110.如上所述,通过上述的制造方法,能够制造排气净化用催化剂10,其在分隔壁16的入侧面16a设置有第一催化剂区域22,在从分隔壁16的出侧面16b起向入侧室12去的规定的区域设置有第二催化剂区域24,在第一催化剂区域22与第二催化剂区域24之间设置有催化剂未形成区域30。

111.需要说明的是,上述制造方法是制造本实施方式所涉及的排气净化用催化剂10的方法的一例,并不意在限定本技术所公开的排气净化用催化剂。即,制造具有第一催化剂区域22、第二催化剂区域24和催化剂未形成区域30排气净化用催化剂10的制造方法不限于上述的方法。例如,上述的方法中,通过烧制处理进行形成第一催化剂区域22和去除有机固体成分后,赋予用于形成第二催化剂区域24的浆料。然而,也可以在通过烧制处理去除有机固体成分之前,赋予用于形成第二催化剂区域24的浆料。该情况下,通过进行之后的烧制处理,能够同时进行“形成第一催化剂区域22”、“去除有机固体成分”和“形成第二催化剂区域24”,因此能够提高制造效率。另外,如果能够不使浆料向分隔壁内渗透地形成第一催化剂区域22,也能够不向细孔18内填充树脂固体成分而制造本技术所公开的排气净化用催化剂。作为一例,通过调节浆料的粘度、复合颗粒的粒径、分隔壁的细孔率、抽吸时的压力、抽吸时间等各条件、替代有机固体成分的规定成分的填充、赋预等,不使浆料向分隔壁内渗透地形成第一催化剂区域22。

112.<排气净化用催化剂的其它方式>

113.需要说明的是,这里公开的排气净化用催化剂不限于上述的实施方式。例如,在上述的实施方式中,在延伸方向x上的分隔壁16的全部区域设置了依次叠层有第一催化剂区域22、催化剂层未形成区域30和第二催化剂区域24的叠层结构。然而,具有本技术所公开的技术中的特征的叠层结构设置在分隔壁的延伸方向的上游侧的规定区域即可,不限于上述的实施方式。具体而言,通常的排气净化用催化剂中,在延伸方向的上游侧供给pm含量较多的排气,存在排气中的pm含量随着向下游去而减少的倾向。因此,只要在分隔壁的延伸方向的上游侧的区域设置有上述叠层结构就能够充分以高水平兼顾有害气体净化性能与压降抑制性能。此时,设置有上述叠层结构的区域优选为从基材的排气流入侧的端部起为基材

的全长的40%以上的区域,更优选为50%以上的区域,更加优选为60%以上的区域,特别优选为70%以上的区域。需要说明的是,剩余部分可以在厚度方向的全部区域上设置形成有催化剂层的催化剂区域,也可以设置有催化剂层未形成区域。

114.[试验例]

[0115]

以下,对本发明所涉及的试验例进行说明,但不意在将本发明限定在该试验例所示的情况。

[0116]

1.试验用试样的制作

[0117]

(实施例)

[0118]

首先,作为基材,准备基材容积1.7l、长度152.4mm的圆筒状的蜂窝状基材(堇青石制,像素300cpsi,分隔壁厚度8毫米,平均细孔径20μm,气孔率60%)。

[0119]

然后,将平均粒径1μm的树脂珠(聚乙烯)分散在离子交换水中,制备细孔填充用浆料。接着,对蜂窝状基材的入侧室内供给该细孔填充用浆料后,对出侧室进行抽吸,由此使其向分隔壁的细孔内渗透。接着,通过实施干燥处理(100℃,30分钟),得到在分隔壁的细孔内填充有树脂珠的蜂窝状基材。

[0120]

然后,将硝酸铑溶液(rh含量:0.2g)、作为载体的针状al2o3(γ-al2o3)的粉末(40g)和适量的离子交换水混合,将该混合液干燥后,通过烧制(500℃,1小时),得到载持有催化剂的复合颗粒(rh载持-al2o3粉末)。接着,将该rh载持-al2o3粉末与osc材料(氧化铈-氧化锆复合氧化物)以1︰1的比例混合,制备催化剂层形成浆料。接着,对蜂窝状基材的入侧室内供给200ml的催化剂层形成浆料后,对出侧室进行抽吸,由此对分隔壁的入侧面赋予催化剂层形成浆料。接着,实施干燥处理(100℃,30分钟)和烧制处理(600℃,120分钟),将树脂珠烧失并且形成催化剂层。

[0121]

然后,对蜂窝状基材的出侧室内供给200ml的催化剂层形成浆料后,对入侧室进行抽吸,由此使浆料从分隔壁的出侧面起向入侧室渗透。接着,实施干燥处理(100℃,30分钟)和烧制处理(500℃,60分钟),在分隔壁内部的细孔的壁面形成催化剂层。

[0122]

(比较例)

[0123]

在比较例中,在对入侧室内供给催化剂层形成浆料后对出侧室进行抽吸,使浆料从分隔壁的入侧面向出侧室渗透。接着,实施干燥处理(100℃,30分钟)和烧制处理(500℃,60分钟),在分隔壁内部的细孔的壁面形成催化剂层。需要说明的是,在比较例中,使用了与实施例相同的基材和催化剂层形成浆料。另外,在比较例中从入侧室供给的催化剂层形成浆料与在实施例中使用的浆料的总量(400ml)是相同的。

[0124]

2.评价试验

[0125]

(1)催化剂区域的观察

[0126]

从上述的各例的排气净化用催化剂切出基材的分隔壁,准备10个将该分隔壁包埋在树脂中的试样片。然后,从各个试样片切出分隔壁的剖面,得到该剖面的sem观察图像(反射电子图像,观察倍率:200倍)。然后,对剖面sem观察图像进行自动二值化处理(判别分析法),得到提取了分隔壁的骨架和催化剂层的二值图像。将实施例中拍照的剖面sem观察图像的一例示于图5,将比较例中拍照的剖面sem观察图像的一例示于图6。

[0127]

然后,对各例按照“4.各区域的判定操作”进行判定,判断是否在试验对象的排气净化用催化剂的分隔壁形成有第一催化剂区域、第二催化剂区域和催化剂未形成区域。其

结果,在实施例中,确认到第一催化剂区域22、第二催化剂区域24和催化剂层未形成区域30的试样片(参照图5)为试样片整体的70%。因此,在实施例中,判断为在基材的分隔壁16上设置有第一催化剂区域22、第二催化剂区域24和催化剂层未形成区域30。另一方面,在比较例中,仅确认到从分隔壁116的入侧面向出侧室去形成有催化剂层120的试样片(参照图6)。

[0128]

(2)压降的测定

[0129]

将各例的排气净化用催化剂设置于煤灰发生装置(dpg,cambustion制),通过燃烧轻油,向排气净化用催化剂供给含有煤灰的气体。接着,测定排气净化用催化剂的上游侧配管内的压力和下游侧配管内的压力,基于这些算出压降(kpa)。需要说明的是,在本试验中,将试验开始后立即的压降作为“初期压降”,将催化剂内的pm堆积量达到1g/l时的压降作为“pm堆积压降”。将初期压降的测定结果示于图7,将pm堆积压降的测定结果示于图8。

[0130]

另外,在本试验中,在测定上述压降的同时也测定“pm捕集率”。具体而言,测定pm堆积量达到0.02g/l时的排气净化用催化剂下游侧的排出pm颗粒数(个),算出相对于煤灰发生装置出口处的排出pm颗粒数的比例作为pm捕集率(%)。将结果示于图9。

[0131]

如图7所示,通过比较各例可知,实施例的初期压降高于比较例。这可以认为是由于实施例的细孔的入侧面侧的开口部被催化剂层(第一催化剂区域)覆盖的缘故。然而,在pm堆积量达到1g/l时测定的pm堆积压降(参照图8)中,比较例的压降急剧增大,实施例与比较例之间的压降值发生了逆转。推测该结果是由于pm堆积在比较例中的分隔壁的细孔内部而将细孔堵塞导致的。另一方面,可以认为在实施例中,在第一催化剂区域和催化剂层未形成区域捕集大部分的pm,在第二催化剂区域几乎没有pm堆积,因此不会发生细孔的堵塞导致的压降的增大。

[0132]

另外,如图9所示,实施例的排气净化用催化剂显示出高于比较例的pm捕集率。该结果推测是由于在实施例的排气净化用催化剂中,被第一催化剂区域捕集的pm留在入侧室,充分确保了捕集pm的空间的缘故。

[0133]

(3)t50催化剂活性的测定

[0134]

将各例的排气净化用催化剂设置在发动机架的排气系统,一边将温度从50℃以升温速度50℃/min上升一边供给排气,在排气净化用催化剂的上游侧的配管和下游侧的配管中分别测定有害气体浓度。接着,将在下游侧的配管中测得的有害气体浓度达到上游侧的配管中测得的有害气体浓度的50mol%以下时的排气温度作为t50催化剂活性(℃),进行了评价。将结果示于图10。该t50催化剂活性越是低温,表示越能够以低的温度净化有害气体成分,因此可以说有害气体净化性能优异。需要说明的是,在本评价中,作为有害气体浓度测定了co、hc和no

x

这3个的浓度,将该3种有害气体的浓度全部达到50mol%以下时的温度作为t50催化剂活性(℃)进行评价。

[0135]

如图10所示,确认了实施例的排气净化用催化剂与比较例相比,t50催化剂活性更为低温,具有优异的有害气体净化性能。该结果推测是由于在实施例的排气净化用催化剂中,能够防止pm在第二催化剂区域堆积,因此充分确保了催化剂层与排气的接触频度的缘故。

[0136]

(4)评价试验的总结

[0137]

通过以上的评价试验,确认了具有设置于分隔壁的入侧面的第一催化剂区域、设置于从分隔壁的出侧面起向入侧室去的分隔壁的内部的第二催化剂区域和设置于第一催

化剂区域与第二催化剂区域之间的催化剂层未形成区域的排气净化用催化剂能够以高水平发挥有害气体净化性能、压降抑制性能和pm捕集性能。

[0138]

以上,对于本发明的具体例进行了详细说明,但这些仅为例示,并不限定权利要求范围。权利要求范围中记载的技术还包括对以上例示的具体例进行了各种变形、变更的技术方案。

[0139]

工业上的可利用性

[0140]

根据本发明,能够提供以高水平兼顾了有害气体净化性能与压降抑制性能的壁流型的排气净化用催化剂。该排气净化用催化剂能够不降低汽车用发动机等内燃机的性能,而良好地对从该内燃机排出的排气进行净化。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1