一种氧化石墨烯复合微球及其制备方法和在双酚类化合物检测中的应用

1.本发明属于环境检测技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯复合微球及其制备方法和在双酚类化合物检测中的应用。

背景技术:

2.公开该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不必然被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已经成为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

3.双酚类化合物是重要的化工原料之一,广泛用作塑料的增塑剂,其主要包括双酚a(bpa)及环氧化物、双酚f(bpf)及环氧化物、双酚s(bps)、四氯双酚a(tcbpa)和四溴双酚a(tbbpa)等,属于内分泌干扰物,具有拟雌激素活性,微量甚至痕量即可能对人类和动物的生殖系统以及胎儿发育造成不良影响。随着塑料制品的广泛生产和使用,江河湖泊、水库、饮用水和底泥中已呈现出双酚类化合物污染,因此建立相关检测方法从而实现对水体中的双酚类化合物进行检测迫在眉睫。然而,现有检测水体中双酚类化合物技术中往往需要用到大量有机溶剂,且还存在检测效率低、方法不够灵敏、准确等问题。

4.近年来,石墨烯类材料以优异的性能在信息科学、能源储存、材料组装等方面得到了广泛的应用。由于其良好的热稳定性、大的比表面积,石墨烯类材料在色谱分离、环境分析方面有较多的应用。利用氧化石墨烯直接作为吸附分离材料,对环境中污染物分离的过程中会用到有机溶剂且效率低,检出限高。

5.分散固相萃取作为一种新型的前处理技术以其优异的性能和可控的操作性越来越受到人们的关注。整个过程主要分为三步:(1)吸附材料的制备(2)对环境污染物的吸附和解吸(3)通过液相色谱

‑ꢀ

串联质谱联用技术实现环境污染物含量的检测。然而,利用分散固相萃取技术针对双酚类化合物进行准确检测鲜有报道。

技术实现要素:

6.针对现有技术存在的不足,本发明提供一种氧化石墨烯复合微球及其制备方法和在双酚类化合物检测中的应用。本发明采用层层自组装技术制备氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳复合微球作为吸附材料,然后水体中双酚类化合物的吸附和解吸。将含有双酚类污染物的水体过滤,去除其中的悬浮物。而后将得到的滤液在室温下通过吸附材料进行吸附。最后通过液相色谱

‑

串联质谱联用技术实现双酚类化合物含量的检测。当吸附一定时间后达到饱和时停止吸附,用有机溶剂进行解吸并检测其含量,解吸完成后的吸附材料可以重复循环使用,因此具有良好的实际应用之价值。

7.具体的,本发明涉及以下技术方案:

8.本发明的第一个方面,提供一种氧化石墨烯复合微球,所述氧化石墨烯复合微球具体为氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳复合微球,其采用层层自组装技术制备获得。

9.所述氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳复合微球粒径为微米级,优选为 1

‑

10μm,所述粒径与自组装层数紧密相关,当自组装层数为5层时,所述氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳复合微球粒径大约为3μm。

10.本发明的第二个方面,提供上述氧化石墨烯复合微球的制备方法,所述制备方法包括:

11.s1、将聚苯乙烯微球使用聚电解质处理,使得微球模板表面上布满较多的电荷,以利于下面的组装;具体的,将聚苯乙烯微球加入带正电荷的聚二烯丙基二甲基氯化铵中,搅拌后进行离心水洗;

12.s2、将经步骤s1处理得到的聚苯乙烯微球加入到负电荷的聚苯乙烯磺酸钠中,继续搅拌处理后离心水洗;

13.s3、在经步骤s2处理得到的聚苯乙烯微球上进行氧化石墨烯与聚二烯丙基二甲基氯化铵交替组装。

14.本发明的第三个方面,提供上述氧化石墨烯复合微球在双酚类化合物检测中的应用。具体的,所述应用包括:对水体中双酚类化合物的检测。

15.本发明的第四个方面,提供一种检测水体中双酚类化合物的方法,所述方法包括:向待测水体中加入上述氧化石墨烯复合微球进行吸附,将吸附完成的氧化石墨烯复合微球进行解吸并利用液相色谱质谱联用技术进行检测。

16.上述一个或多个技术方案的有益技术效果:

17.上述技术方案以层层自组装技术制备氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳微球作为分散固相微萃取材料吸附剂,通过液相色谱

‑

串联质谱联用技术实现水中双酚类化合物含量的检测。本方法富集因子高(73

–ꢀ

103),检出限低(0.02

–

0.11ng/ml),线性范围广(0.1

–

1000ng/ml)。

18.上述技术方案中氧化石墨烯复合微球制备成本低,用量少,同时,解吸后的氧化石墨烯复合微球可重复使用,从而极大降低了实验成本。上述技术方案具有测定准确、简单快速、灵敏度高、重复性好,可满足对环境水体样品进行快速检测的需要。因此具有良好的实际应用之价值。

附图说明

19.构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。

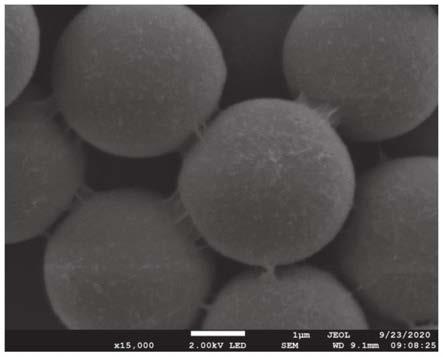

20.图1为本发明实施例1中吸附材料氧化石墨烯复合微球的电镜图。

具体实施方式

21.应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本技术提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本技术所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

22.需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本技术的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包

括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

23.结合具体实例对本发明作进一步的说明,以下实例仅是为了解释本发明,并不对其内容进行限定。如果实施例中未注明的实验具体条件,通常按照常规条件,或按照销售公司所推荐的条件;实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可通过商业途径购买得到。

24.如前所述,现有检测水体中双酚类化合物技术中往往需要用到大量有机溶剂,且还存在检测效率低、方法不够灵敏、准确等问题。

25.有鉴于此,本发明的一个具体实施方式中,提供一种氧化石墨烯复合微球,所述氧化石墨烯复合微球具体为氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳复合微球,其采用层层自组装技术制备获得。

26.所述氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳复合微球粒径为微米级,优选为 1

‑

10μm,所述粒径与自组装层数紧密相关,当自组装层数为5层时,所述氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳复合微球粒径大约为3μm。其对双酚类化合物具有良好的吸附性能,同时在有机溶剂(如甲醇)中能够迅速解吸附,因此可作为针对双酚类化合物的分散固相微萃取材料。

27.本发明的又一具体实施方式中,提供上述氧化石墨烯复合微球的制备方法,所述制备方法包括:

28.s1、将聚苯乙烯微球使用聚电解质处理,使得微球模板表面上布满较多的电荷,以利于下面的组装;具体的,将聚苯乙烯微球加入带正电荷的聚二烯丙基二甲基氯化铵中,搅拌后进行离心水洗;

29.s2、将经步骤s1处理得到的聚苯乙烯微球加入到负电荷的聚苯乙烯磺酸钠中,继续搅拌处理后离心水洗;

30.s3、在经步骤s2处理得到的聚苯乙烯微球上进行氧化石墨烯与聚二烯丙基二甲基氯化铵交替组装。

31.本发明的又一具体实施方式中,所述步骤s1中,聚苯乙烯微球与聚二烯丙基二甲基氯化铵的质量体积比为10mg:1~5ml(优选为10mg: 3ml);聚二烯丙基二甲基氯化铵的溶液浓度为1~3mg/ml,m

w

为 400000~500000;搅拌处理时间为1~3h,进一步优选的,所述搅拌处理时间为2h;

32.本发明的又一具体实施方式中,所述步骤s2中,聚苯乙烯磺酸钠的溶液浓度为1~3mg/ml,m

w

为60000~80000;

33.所述聚苯乙烯磺酸钠与所述步骤s1中聚二烯丙基二甲基氯化铵的溶液体积比为1~3:1。

34.本发明的又一具体实施方式中,搅拌处理时间为1~3h,进一步优选的,所述搅拌处理时间为2h;

35.本发明的又一具体实施方式中,所述步骤s3中,氧化石墨烯的溶液浓度为1~3mg/ml,聚二烯丙基二甲基氯化铵的溶液浓度为1~3 mg/ml,m

w

为400000~500000;组装层数为3~8层,进一步优选的,所述组装层数为5层。

36.本发明的又一具体实施方式中,提供上述氧化石墨烯复合微球在双酚类化合物检测中的应用。具体的,所述应用包括:对水体中双酚类化合物的检测。

37.本发明的又一具体实施方式中,所述应用包括:氧化石墨烯复合微球作为分散固

相微萃取材料对水体进行预处理,进而利用液相色谱质谱联用技术对水体中的双酚类化合物进行检测。

38.本发明的又一具体实施方式中,所述双酚类化合物包括但不限于双酚a、双酚b、双酚af、四溴双酚a及其衍生物。

39.本发明的又一具体实施方式中,提供一种检测水体中双酚类化合物的方法,所述方法包括:向待测水体中加入上述氧化石墨烯复合微球进行吸附,将吸附完成的氧化石墨烯复合微球进行解吸并利用液相色谱质谱联用技术进行检测。

40.本发明的又一具体实施方式中,上述检测方法中,所述待测水体为经过滤去除水体悬浮物的样品。

41.本发明的又一具体实施方式中,解吸具体采用有机溶剂进行,所述有机溶剂可以为甲醇,其解吸效果更佳,同时对后续液相色谱质谱检测不产生负面影响。

42.上述液相色谱质谱联用技术具体方法包括:

43.液相色谱条件包括:

44.检测条件为:色谱柱:kinetex c18 column(50

×

2.1mm,1.7μm)。流动相:水(a)和甲醇(b),(1)0min,30%b;(2)1min,30%b;(3) 3min,90%b;(4)6.1min,100%b;(5)8min,100%b;(6)9.1min,30% b;(7)10min,30%b;进样量为3.0μl,流速:0.3ml/min。

45.质谱条件包括:

46.质谱采用mrm模式,碰撞气:氮气,质谱选用esi做离子源,采用mrm模式,负离子模式,离子源温度550℃,离子喷雾电压为

ꢀ‑

4500v。

47.以下通过实施例对本发明做进一步解释说明,但不构成对本发明的限制。应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。

48.实施例1氧化石墨烯复合微球的制备

49.(1)将100mg聚苯乙烯微球置于30ml聚二烯丙基二甲基氯化铵(2mg/ml,m

w 400000~500000)中搅拌2小时,离心水洗;

50.(2)将步骤(1)处理得到的聚苯乙烯微球置于30ml聚苯乙烯磺酸钠(2mg/ml,m

w

为70000)中搅拌2小时,离心水洗;

51.(3)在经步骤(2)处理得到的聚苯乙烯微球上进行氧化石墨烯 (溶液浓度为1mg/ml)与聚二烯丙基二甲基氯化铵(溶液浓度为2 mg/ml,m

w

为400000~500000)交替组装5层得氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳微球,作为分散固相微萃取材料吸附剂使用。氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳微球粒径均匀,大约为3μm。

52.实施例2氧化石墨烯复合微球的制备

53.(1)将100mg聚苯乙烯微球置于40ml聚二烯丙基二甲基氯化铵(2mg/ml,m

w 400000~500000)中搅拌2小时,离心水洗;

54.(2)将步骤(1)处理得到的聚苯乙烯微球置于40ml聚苯乙烯磺酸钠(2mg/ml,m

w

为70000)中搅拌2小时,离心水洗;

55.(3)在经步骤(2)处理得到的聚苯乙烯微球上进行氧化石墨烯 (溶液浓度为1mg/ml)与聚二烯丙基二甲基氯化铵(溶液浓度为2 mg/ml,m

w

为400000~500000)交替组装5层得氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳微球,作为分散固相微萃取材料吸附剂使用。

56.实施例3氧化石墨烯复合微球的制备

57.(1)将90mg聚苯乙烯微球置于25ml聚二烯丙基二甲基氯化铵 (2mg/ml,m

w 400000~500000)中搅拌2小时,离心水洗;

58.(2)将步骤(1)处理得到的聚苯乙烯微球置于25ml聚苯乙烯磺酸钠(2mg/ml,m

w

为70000)中搅拌2小时,离心水洗;

59.(3)在经步骤(2)处理得到的聚苯乙烯微球上进行氧化石墨烯 (溶液浓度为1mg/ml)与聚二烯丙基二甲基氯化铵(溶液浓度为2 mg/ml,m

w

为400000~500000)交替组装5层得氧化石墨烯/聚苯乙烯核壳微球,作为分散固相微萃取材料吸附剂使用。

60.实施例4水体中双酚类化合物的检测

61.将待测水体进行过滤去除水体悬浮物后,将实施例1中制备得到的5mg氧化石墨烯复合微球置于10ml去除悬浮物后的水体中,在室温条件下进行吸附处理,30分钟后即达到吸附饱和。

62.选用6ml甲醇对吸附后的氧化石墨烯复合微球进行解吸附,对甲醇溶液利用液相色谱质谱联用技术进行上样检测。

63.检测条件包括:

64.液相检测条件为:色谱柱:kinetex c18 column(50

×

2.1mm,1.7 μm)。流动相:水(a)和甲醇(b),(1)0min,30%b;(2)1min,30% b;(3)3min,90%b;(4)6.1min,100%b;(5)8min,100%b;(6)9.1 min,30%b;(7)10min,30%b;进样量为3.0μl,流速:0.3ml/min。

65.质谱条件包括:

66.质谱采用mrm模式,碰撞气:氮气,质谱选用esi做离子源,采用mrm模式,负离子模式,离子源温度550℃,离子喷雾电压为

ꢀ‑

4500v。

67.针对不同水体采用上述方法对双酚类化合物进行检测,检测结果如下:

68.水龙头水:双酚a,双酚b,双酚af,四溴双酚a四种化合物均未检出;

69.力源桶装水:双酚a,双酚b,双酚af,四溴双酚a四种化合物均未检出;

70.河水:双酚a,双酚b,双酚af,四溴双酚a四种化合物均未检出。

71.方法学考察:在本研究优化的测定条件下,对该方法氧化石墨烯复合微球双酚类化合物富集系数、线性相关系数、检出限、加标回收率及相对标准偏差进行了考察,试验结果表明,双酚类化合物富集因子为73

–

103,使用本发明所述方法对水体中的双酚类化合物的线性检测范围为0.1

–

1000ng/ml,且线性良好,线性相关系数为r为 0.9958

‑

0.9993,加标回收率为71.1

‑

104.8%,相对标准偏差为2.8

‑

7.1%,检出限为0.02

–

0.11ng/ml,以上数据说明,该方法具有较好的精密度、稳定性和重现性,可以用于对水体中双酚类化合物成分的准确测定。

72.表1

[0073][0074]

应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1