一种适用于调蓄塘的前置沉砂池的制作方法

1.本实用新型涉及沉砂池技术领域,具体涉及一种适用于调蓄塘的前置沉砂池。

背景技术:

2.调蓄塘作为控制城市径流污染、减缓或消除城市内涝以及利用雨水资源等方面的有效技术措施,在黑臭水体治理、海绵城市建设等领域得到越来越广泛的应用。但是在合流制区域产生的溢流污水以及含有面源污染的初期雨水进入调蓄塘后,会在池底产生大量的泥砂等沉淀物,这些泥砂在调蓄塘底部沉淀后将变得较难清理:第一,是因为调蓄塘一般为密封空间,长期储存雨污水导致内部较多的硫化氢气体,工人进去清理时有中毒风险;第二,是采用高压水冲洗时,既浪费水资源又存在某些死角难以被冲洗干净,甚至角落里发生更加严重的堆积。

3.目前存在绝大多数装置都是针对将这些沉淀物干净有效地排出调蓄塘,很少有在调蓄塘前设置沉砂池,沉砂池的作用为,污水在进入调蓄塘前,将污水中的泥砂沉淀去除掉一部分,尽量减少泥砂进入到调蓄塘中,将泥砂沉淀去除对调蓄塘的正常稳定运行至关重要。

4.基于上述情况,本实用新型提出了一种适用于调蓄塘的前置沉砂池,可有效解决以上问题。

技术实现要素:

5.针对现有技术中存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种适用于调蓄塘的前置沉砂池。本实用新型设置于调蓄塘前,主要用于去除其合流制区域产生的溢流污水以及含有面源污染的初期雨水中混杂的泥沙等沉淀物,尽量减少这些沉淀物进入调蓄塘,影响其正常运行。

6.为解决上述技术问题,本实用新型通过下述技术方案实现:

7.一种适用于调蓄塘的前置沉砂池,其特征在于:所述沉砂池依次分隔成进水区、沉淀区和出水区,所述沉淀区底部在靠近进水区的一侧设置沉泥凹槽,沉淀区内设置若干隔板和排泥砂系统,所述排泥砂系统设置在隔板的下方,排泥砂系统用于将沉淀区内沉积的泥沙排入沉泥凹槽内。

8.进一步的:所述排泥砂系统由电机、转轴、传送履带以及刮泥刷组成,所述传送履带倾斜安置于沉淀区的底部,传送履带的两端分别固定一个转轴,转轴的输入端与电机相连接,所述电机安装于沉砂池池体的外部。

9.进一步的:所述刮泥刷设置在沉淀区的底部,刮泥刷的刷头正对传送履带表面设置。

10.进一步的:所述沉砂池主体结构为钢筋混凝土砼结构,呈长方体型设置。

11.进一步的:所述进水区的中间位置连接进水管道,出水区的侧边连接出水管道,所述沉泥凹槽与排泥管相连接。

12.进一步的:所述进水区、沉淀区和出水区三者之间通过堵墙进行分隔,隔墙上布置若干布水孔。

13.进一步的:所述沉淀区内横向设置沉淀区隔板,沉淀区隔板将沉淀区分隔为两个体积接近一致的分沉淀区;两个所述分沉淀区内均间隔设置隔板,同一分沉淀区内相邻两个所述隔板之间具有10cm的高差,所述隔板与排泥砂系统之间具有一定间隙。

14.进一步的:所述隔板与沉淀区的池壁固定连接,隔板插入沉淀区池壁两侧的凹槽中。

15.进一步的:所述进水区和出水区的池壁上均设置塑钢爬梯。

16.进一步的:所述进水区、沉淀区和出水区的顶部均设置检修人孔,检修人孔顶部设置混凝土盖板。

17.本实用新型与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

18.本实用新型具有可高效去除合流水中的泥砂、安全可靠、易于操作的优点,充分利用土地空间,设置于调蓄塘前,主要用于去除其合流制区域产生的溢流污水以及含有面源污染的初期雨水中混杂的泥沙等沉淀物,尽量减少这些沉淀物进入调蓄塘,影响其正常运行,可为类似工程提供较好的实践参考。

附图说明

19.图1是本实用新型沉砂池的上层平面图;

20.图2是本实用新型沉砂池的中层平面图;

21.图3是本实用新型沉砂池的下层平面图;

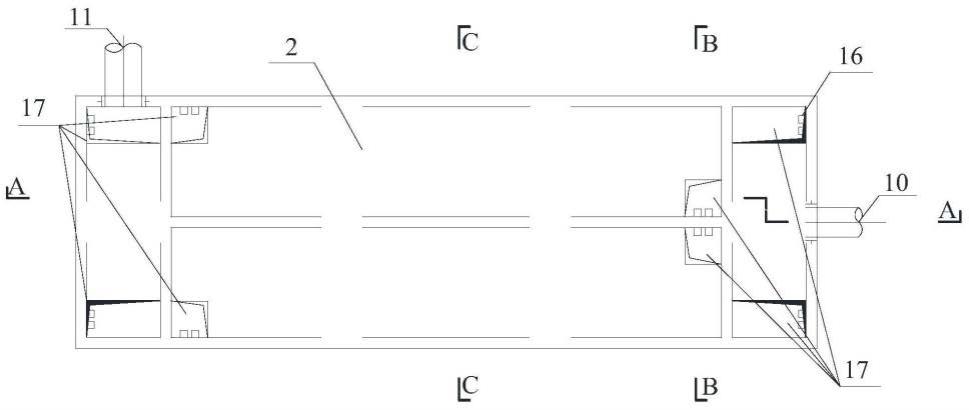

22.图4是图1的a-a处的剖面图;

23.图5是图1的b-b处的剖面图;

24.图6是图1的c-c处的剖面图;

25.图7是图4的局部放大图。

26.附图标记:1-进水区;2-沉淀区;3-出水区;4-沉泥凹槽;5-隔板;6-电机;7-转轴; 8-传送履带;9-刮泥刷;10-进水管道;11-出水管道;12-排泥管;13-堵墙;14-布水孔;15

‑ꢀ

沉淀区隔板;16-塑钢爬梯;17-检修人孔;18-混凝土盖板。

具体实施方式

27.为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合具体实施例对本实用新型的优选实施方案进行描述,但是应当理解,附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。附图中描述位置关系仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。

28.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明,但并不作为对本实用新型限制的依据。

29.如图1至7所示,一种适用于调蓄塘的前置沉砂池,所述沉砂池依次分隔成进水区1、沉淀区2和出水区3,所述沉淀区2底部在靠近进水区1的一侧设置沉泥凹槽4,沉淀区2 内设置若干隔板5和排泥砂系统,所述排泥砂系统设置在隔板5的下方,排泥砂系统用于将沉

淀区2内沉积的泥沙排入沉泥凹槽4内。所述沉淀区2的底面倾斜设置,倾斜坡度为 1~1.5

‰

,并采用水泥砂浆加贴瓷砖敷在表面。

30.所述排泥砂系统由电机6、转轴7、传送履带8以及刮泥刷9组成,所述传送履带8 倾斜安置于沉淀区2的底部,传送履带8的两端分别固定一个转轴7,转轴7的输入端与电机6相连接,所述电机6安装于沉砂池池体的外部。

31.所述刮泥刷9设置在沉淀区2的底部,刮泥刷9的刷头正对传送履带8表面设置,以便于刮下沉于传送履带8表面的淤泥及泥砂。

32.所述沉砂池主体结构为钢筋混凝土砼结构,呈长方体型设置。

33.所述进水区1的中间位置连接进水管道10,出水区3的侧边连接出水管道11,所述沉泥凹槽4与排泥管12相连接。所述沉泥凹槽4的四周均设置斜坡,沉泥凹槽4的开口面积大于底部面积,所述沉泥凹槽4的斜坡表面采用水泥砂浆并贴瓷砖。

34.所述进水区1、沉淀区2和出水区3三者之间通过堵墙13进行分隔,隔墙上布置若干布水孔14,所述布水孔14直径在100mm~200mm之间。

35.所述沉淀区2内横向设置沉淀区隔板15,沉淀区隔板15将沉淀区2分隔为两个体积接近一致的分沉淀区2;两个所述分沉淀区2内均间隔设置隔板5,同一分沉淀区2内相邻两个所述隔板5之间具有10cm的高差;如,第一块隔板顶部与沉砂池顶部齐平,第二块隔板顶部低于第一块顶部10cm,第三块隔板与第一块隔板顶部标高齐平,第四块隔板与第二块隔板的顶部齐平,依次类推;所述隔板5均与排泥砂系统之间具有一定间隙,所述隔板5表面较为粗糙。

36.所述隔板5与沉淀区2的池壁固定连接,隔板5插入沉淀区2池壁两侧的凹槽中。

37.所述进水区1和出水区3的池壁上均设置塑钢爬梯16。

38.所述进水区1、沉淀区2和出水区3的顶部均设置检修人孔17,检修人孔17顶部设置混凝土盖板18。所述进水区1和出水区3顶部的检修人孔17尺寸为2000*1000mm,沉淀区2顶部的检修人孔17尺寸为

39.上述沉砂池的运行步骤:

40.当溢流污水以及初期雨水等合流水通过进水管道10进入到进水区1,在进水区1的污水通过布水孔14进入到沉淀区2,合流水中夹杂的漂浮物被堵墙13阻挡在进水区1中;

41.合流水进入到沉淀区2,在隔板5的导流作用下,水流逐步流向出水区3,并通过布水孔14进入到出水区3,继而通过出水管道11进入到调蓄塘;

42.合流水在经过沉淀区2时,泥砂沉淀在传送履带8上,待积累到一定厚度时,电机6 启动,转轴7带动传送履带8缓慢转动,传送履带8上的泥垢、泥砂等沉淀物在刮泥刷9 的作用下全部落入沉泥凹槽4内;

43.沉淀区2中的沉泥凹槽4在收集到沉淀物后,逐渐流入排泥管12中,并通过排泥管 12进入后续的排泥池中。

44.依据本实用新型的描述及附图,本领域技术人员很容易制造或使用本实用新型的一种适用于调蓄塘的前置沉砂池,并且能够产生本实用新型所记载的积极效果。

45.以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型做任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化,均落入本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1