一种生物反应芯片结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种生物反应芯片结构,属于生物化学和分子生物学技术领域。

背景技术:

2.目前,分子检测技术主要有核酸分子杂交、聚合酶链反应(pcr)和生物芯片技术等。分子检测产品主要应用在肿瘤、感染、遗传、产前筛查等临床各科的检测,以及体检中心、技术服务中心、第三方检测机构及微生物快速检测市场等方面。

3.申请号为cn202011295302.8的专利公开了一种微流控生物反应芯片及其使用方法,其中的微流控生物反应芯片由反应基体和弹性基片组成,反应基体和弹性基片内部设置有储液腔、反应腔和流道等,反应基体上贴有第一覆膜,弹性基片上贴有第一覆膜,使用时拉开第一覆膜和第一覆膜,弹性基片就会自动向下与反应基体贴合。但是,这种芯片结构在使用时,弹性基片向反应基体下落的过程中不够稳定,会出现弹性基片与反应基体贴合不牢固,贴合时间慢的问题,使用时仍不够便捷稳定。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术问题是,克服现有技术的不足,提供一种生物反应芯片结构,它可以使弹性基片和反应基体的贴合更加理想。

5.为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:

6.一种生物反应芯片结构,它包括反应基体、弹性基片和压板,所述压板通过支撑组件固定在反应基体上,所述弹性基片的固定端固定在反应基体的顶面的一端,所述弹性基片沿着远离反应基体顶面的方向翻折并且所述弹性基片的底面与压板的底面抵接,所述弹性基片的底面贴覆有第一覆膜,所述反应基体的顶面贴覆有第二覆膜;

7.所述第一覆膜包括贴覆在弹性基片底面上的第一贴敷薄膜,以及与第一贴敷薄膜弯折相连的第一衔接膜;

8.所述第二覆膜包括贴覆在反应基体顶面上的第二贴敷薄膜,以及与第二贴敷薄膜弯折相连的第二衔接膜;

9.所述第一衔接膜和第二衔接膜固定连接。

10.进一步,所述支撑组件包括第一支撑柱、第二支撑柱、第三支撑柱和第四支撑柱,所述第一支撑柱和第二支撑柱分别设置在反应基体的靠近弹性基片固定端的一端,所述第三支撑柱和第四支撑柱分别设置在反应基体的远离弹性基片固定端的一端。

11.进一步,所述压板的一侧设置有第一连接板和第三连接板,所述压板的另一侧设置有第二连接板和第四连接板,所述第一连接板和第一支撑柱固定连接,所述第二连接板和第二支撑柱固定连接,所述第三连接板和第三支撑柱固定连接,所述第四连接板和第四支撑柱固定连接。

12.进一步,所述压板为硬质板。

13.进一步,所述压板为高弹性软性薄片。

14.采用了上述技术方案,本实用新型通过拉动粘贴在一起的第一衔接膜和第二衔接膜使反应基体和弹性基片上的覆膜分离,拉动过程中同时配合压板的下压作用力,使得弹性基片和反应基体的贴合过程更加快捷顺畅稳定,贴合效果比自然贴合更理想。

附图说明

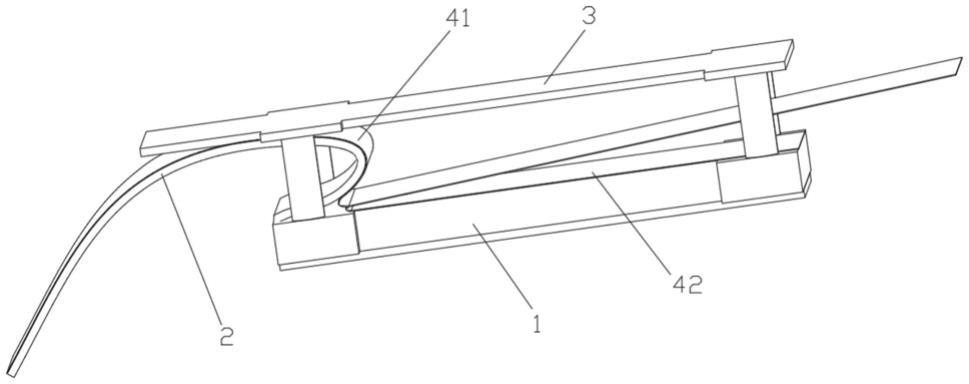

15.图1为本实用新型的一种生物反应芯片结构的主视图;

16.图2为本实用新型的一种生物反应芯片结构的俯视图;

17.图3为本实用新型的第一覆膜和第二覆膜的连接示意图;

18.图4为本实用新型的第一覆膜的结构示意图;

19.图5为本实用新型的第二覆膜的结构示意图;

20.图6为本实用新型的反应基体和弹性基片的连接示意图。

具体实施方式

21.为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明。

22.如图1~6所示,一种生物反应芯片结构,它包括反应基体1、弹性基片2和压板3,反应基体1和弹性基片2的内部设置有用于生物反应的储液腔、反应腔、流道和气孔内等,反应基体1的顶面固定有支撑组件,压板3的底面固定在支撑组件上,弹性基片2的固定端固定在反应基体1的顶面的一端,弹性基片2沿着远离反应基体1顶面的方向翻折并且弹性基片2的底面与压板3的底面抵接。

23.弹性基片2可以是pdms、flexdym、环氧树脂、聚氨酯等高分子聚合物,压板3可以是硬质板,也可以是乳胶覆膜、tpu覆膜、硅胶覆膜、pvc覆膜等高弹性软性薄片。弹性基片2被压板3反向压住,压板3对翻折后的弹性基片2会产生一个下压的作用力,然后在撕去覆膜的过程中借助弹性基片2自身的回弹性,使弹性基片2与反应基体1贴合的效果更好。

24.如图1~5所示,弹性基片2的底面贴覆有第一覆膜41,反应基体1的顶面贴覆有第二覆膜42。

25.其中,如图3~5所示,第一覆膜41包括贴覆在弹性基片2底面上的第一贴敷薄膜411,以及与第一贴敷薄膜411弯折相连的第一衔接膜412;第二覆膜42包括贴覆在反应基体1顶面上的第二贴敷薄膜421,以及与第二贴敷薄膜421弯折相连的第二衔接膜422;第一衔接膜412和第二衔接膜422整面粘贴在一起,第一贴敷薄膜411和第二贴敷薄膜421分别将反应基体1和弹性基片2内部的的气孔和腔体封闭住。

26.使用时,只需向外拉粘贴在一起的第一衔接膜412和第二衔接膜422,带动第一贴敷薄膜411与弹性基片2的底面分离,同时也带动第二贴敷薄膜421与反应基体1的顶面分离,第一贴敷薄膜411与弹性基片2分离的过程中,第一贴敷薄膜411会带动弹性基片2的底面向反应基体1的顶面贴合,同时由于压板3对弹性基片2下压的作用力,弹性基片2会更加快速稳定地向反应基体1下落贴合。

27.表面电荷相反的压板3和反应基体1贴合在一起时伴随着静电吸附的加成,贴合效果更好。由于两个物体在撕开分离时介电常数较高的物体带正电,因此选择材料的依据是:压板3的极性<贴覆弹性基片2的第一覆膜41的极性<贴覆反应基体1的第二覆膜42的极性

<反应基体1的极性。

28.如图6所示,压板3通过支撑组件与反应基体1连接,本实施例中提供一种支撑组件的优选方案,支撑组件主要起到将压板3固定在反应基体1上方的作用,并不局限于本实施例中的支撑组件结构。本实施例中的支撑组件包括第一支撑柱51、第二支撑柱52、第三支撑柱53和第四支撑柱54,第一支撑柱51和第二支撑柱52分别设置在反应基体1的靠近弹性基片2固定端的一端,第三支撑柱53和第四支撑柱54分别设置在反应基体1的远离弹性基片2固定端的一端,本实施例中的支撑组件的各个支撑柱与弹性基片2为一体注塑成型结构。

29.如图2所示,压板3的一侧设置有第一连接板61和第三连接板63,压板3的另一侧设置有第二连接板62和第四连接板64,第一连接板61和第一支撑柱51固定连接,第二连接板62和第二支撑柱52固定连接,第三连接板63和第三支撑柱53固定连接,第四连接板64和第四支撑柱54固定连接。压板3两侧的各个连接板与对应的支撑柱之间的连接方式,可采用胶粘或者塑料热熔焊接的方式。

30.生产安装时,可以将压板3向第一衔接膜412和第二衔接膜422的拉动方向产生倾斜,更加利于弹性基片2在回弹过程中向反应基体1贴合。

31.以上的具体实施例,对本实用新型解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1