二氧化碳吸附转轮系统的制作方法

1.本实用新型涉及一种二氧化碳吸附转轮系统,特别涉及一种能增加二氧化碳提浓效率,并具有浓缩回收二氧化碳的效能,而适用于半导体产业、光电产业、化学相关产业或制造相关产业的二氧化碳处理系统或类似设备。

背景技术:

2.近年来环保成为全球每个国家关注的议题,尤其是温室气体的部份,而目前温室气体最大的部份就是排放二氧化碳co2含量,其中二氧化碳co2是空气中常见的化合物,由两个氧原子与一个碳原子通过极性共价键连接而成。

3.而自工业革命后,人类为了工业与文明发展大量使用石化燃料(如煤和石油),再加上不断砍伐热带雨林以增加农耕面积,这些不当的人类活动制造了过多的温室气体,大大加强了温室效应,破坏了长时期的能量平衡状态,结果造成地球表面温度上升,导致全球出现了暖化现象。

4.为了因应全球暖化所带来的影响,联合国于1992年在纽约通过联合国气候变化纲要公约(unfccc),期望能通过各国的努力,稳定大气中温室气体的浓度,让人类能在发展经济与文明的同时,也能保护地球生态系统不受威胁。而后,联合国召开许多气候变迁会议,将气候变化纲要公约的目标,明定在下列协议书中:1、京都议定书,2、巴黎协议中。另外,欧盟2019年宣布欧洲绿色政纲,提出2050年达到排碳增减相抵的「碳中和」目标,才能在本世纪末前,把全球升温控制在摄氏1.5度以内。

5.而近年来,相关人员对空气污染非常重视,也因此在烟囱的排放标准上订定了有关大气品质标准,同时将依国际管制趋势发展,逐期检讨。

6.因此,有鉴于上述缺失,期能提出一种具有能浓缩回收二氧化碳的效能的二氧化碳吸附转轮系统及其方法,令使用者可轻易操作组装,是潜心研思、设计组制,以提供给使用者便利性,这是本发明的研发动机。

技术实现要素:

7.本实用新型的主要目的,在于提供一种二氧化碳吸附转轮系统,主要用于二氧化碳处理系统,且设有一预处理设备、一第一二氧化碳吸附转轮、一第一加热装置、一第二二氧化碳吸附转轮、一第二加热装置及一烟囱,通过串联两个二氧化碳吸附转轮,并将该第一二氧化碳吸附转轮的脱附区所产生一次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体输送到该第二二氧化碳吸附转轮的吸附区内进行二次吸附,再由该第二二氧化碳吸附转轮的脱附区来产生二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体,使能增加二氧化碳提浓效率,并具有能浓缩回收二氧化碳的效能,进而增加整体的实用性。

8.本实用新型的另一目的,在于提供一种二氧化碳吸附转轮系统,通过该第二二氧化碳吸附转轮的第二脱附气体管路的另一端与一双塔式高分子管式膜设备连接,使二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体可以经由该双塔式高分子管式膜设备来进行再压缩处理

以形成二氧化碳压缩干燥气体,且将经过再压缩处理的二氧化碳压缩干燥气体能通过钢瓶、钢罐来进行储存,或是输送供应到其他需要二氧化碳的场所,例如温室或是海藻养殖场、汽水可乐场、化工厂、或是食品业工厂等各产业,以作为原料,让二氧化碳压缩干燥气体能具有后续应用的效能,进而增加整体的使用性。

9.本实用新型的再一目的,在于提供一种二氧化碳吸附转轮系统,通过该第二脱附气体管路连接一再循环管路,该再循环管路的一端连接该第二脱附气体管路,该再循环管路的另一端连接该第二加热进气管路,使二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体可以经由再循环管路回到该第二加热进气管路内进行混合,并重新经过该第二加热装置进行加热后,再输送至该第二二氧化碳吸附转轮的脱附区内进行脱附,使具有不断的再循环的效能,让二氧化碳的脱附浓度能由入口浓度6%增加到脱附后浓度为40%~99%,进而增加整体的操作性。

10.为了能够更进一步了解本实用新型的特征、特点和技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图,附图仅提供参考与说明用,非用以限制本实用新型。

附图说明

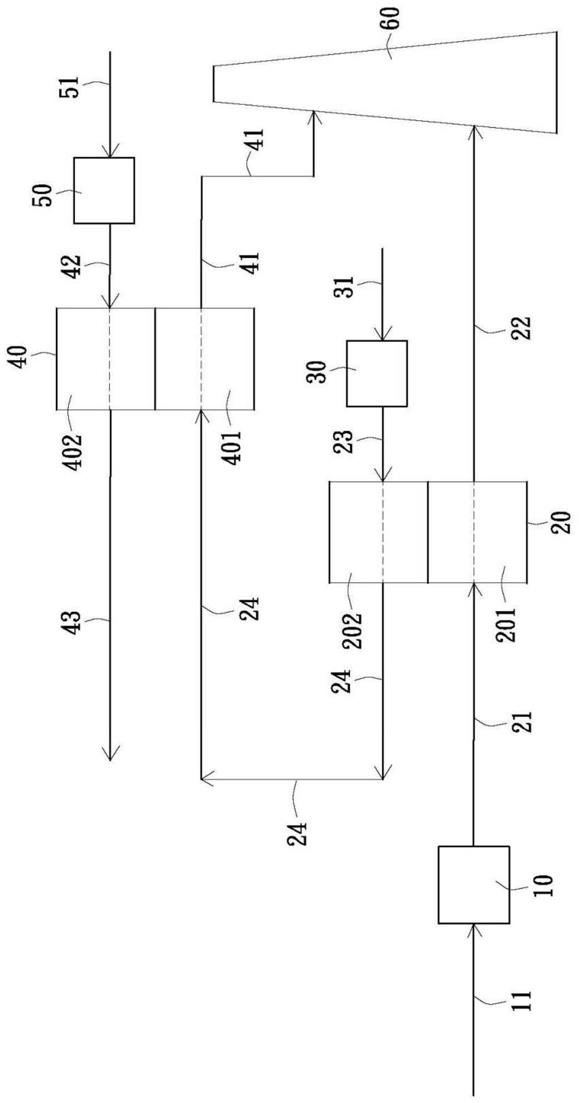

11.图1为本实用新型主要实施例系统架构示意图。

12.图2为本实用新型主要实施例第一种变化系统架构示意图。

13.图3为本实用新型主要实施例第二种变化系统架构示意图。

14.图4为本实用新型主要实施例第三种变化系统架构示意图。

15.图5为本实用新型另一实施例系统架构示意图。

16.图6为本实用新型另一实施例第一种变化系统架构示意图。

17.图7为本实用新型另一实施例第二种变化系统架构示意图。

18.图8为本实用新型另一实施例第三种变化第一变形系统架构示意图。

19.图9为本实用新型另一实施例第三种变化第二变形系统架构示意图。

20.图10为本实用新型另一实施例第四种变化系统架构示意图。

21.图11为本实用新型另一实施例第五种变化第一变形系统架构示意图。

22.图12为本实用新型另一实施例第五种变化第二变形系统架构示意图。

23.图13为本实用新型另一实施例第六种变化系统架构示意图。

24.图14为本实用新型另一实施例第七种变化第一变形系统架构示意图。

25.图15为本实用新型另一实施例第七种变化第二变形系统架构示意图。

26.图16为本实用新型另一实施例第八种变化系统架构示意图。

27.图17为本实用新型另一实施例第九种变化第一变形系统架构示意图。

28.图18为本实用新型另一实施例第九种变化第二变形系统架构示意图。

29.符号说明:

30.10、预处理设备

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

11、气体进气管路

31.20、第一二氧化碳吸附转轮

ꢀꢀꢀꢀꢀ

201、吸附区

32.202、脱附区

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

21、预处理气体管路

33.211、风机

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

22、第一净气排放管路

34.221、风机

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

23、第一热气输送管路

35.24、第一脱附气体管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

241、风机

36.30、第一加热装置

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

31、第一加热进气管路

37.311、风机

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

40、第二二氧化碳吸附转轮

38.401、吸附区

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

402、脱附区

39.41、第二净气排放管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

411、风机

40.42、第二热气输送管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

43、第二脱附气体管路

41.431、风机

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

432、第一风机

42.432、第二风机

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

44、再循换管路

43.441、阀门

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

50、第二加热装置

44.51、第二加热进气管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

511、风机

45.60、烟囱

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

70、双塔式高分子管式膜设备

46.71、第一塔式高分子管式膜组

ꢀꢀꢀ

711、第一吸附塔

47.712、第一进气管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7121、阀门

48.713、第一排气管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7131、阀门

49.714、第一再生管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7141、阀门

50.715、第一压缩气体管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7151、阀门

51.72、第二塔式高分子管式膜组

ꢀꢀꢀ

721、第二吸附塔

52.722、第二进气管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7221、阀门

53.723、第二排气管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7231、阀门

54.724、第二再生管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7241、阀门

55.725、第一压缩气体管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7251、阀门

56.73、排气管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

74、热气管路

57.75、压缩气体输出管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

76、第一加热器

58.77、第二加热器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

78、加热器

59.80、冷却装置

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

90、热交换器

60.901、冷侧管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

902、热侧管路

具体实施方式

61.为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本实用新型作进一步的详细说明。

62.请参阅图1至图18,为本实用新型实施例的示意图。而本实用新型的二氧化碳吸附转轮系统的最佳实施方式是运用于半导体产业、光电产业、化学相关产业或制造相关产业的二氧化碳处理系统或类似设备,主要是能增加二氧化碳提浓效率,并具有浓缩回收二氧化碳的效能。

63.而本实用新型的二氧化碳吸附转轮系统,主要包括有一预处理设备10、一第一二氧化碳吸附转轮20、一第一加热装置30、一第二二氧化碳吸附转轮40、一第二加热装置50及一烟囱60(如图1至图18所示),其中该预处理设备10的一侧连接一气体进气管路11,该气体进气管路11的一端为连接至生产制造场所、办公大楼等产生二氧化碳的场所或是室内产生二氧化碳的区域(图未示),使该气体进气管路11能输送含有二氧化碳的气体或是其他气

体,而该预处理设备10为冷却器、冷凝器、除湿器、降温器的其中任一,以用来将气体预先进行处理,使气体能释放出热能,以提升吸附效率。另该第一加热装置30设有一第一加热进气管路31,而该第二加热装置50设有一第二加热进气管路51,且该第一加热装置30与该第二加热装置50为电热器、天然气式加热器、热交换器、热媒油热交换器、壳管式换热器、鳍管式换热器、板式换热器或热管换热器的其中任一种。

64.另实用新型的第一二氧化碳吸附转轮20设有吸附区201及脱附区202,该第一二氧化碳吸附转轮20连接有一预处理气体管路21、一第一净气排放管路22、一第一热气输送管路23及一第一脱附气体管路24(如图1至图18所示),而该第二二氧化碳吸附转轮40设有吸附区401及脱附区402,该第二二氧化碳吸附转轮40连接有一第二净气排放管路41、一第二热气输送管路42及一第二脱附气体管路43(如图1至图18所示)。其中该第一二氧化碳吸附转轮20与该第二二氧化碳吸附转轮40分别为沸石浓缩转轮或是其他材质的浓缩转轮。

65.其中该预处理气体管路21的一端连接该预处理设备10的另一侧,而该预处理气体管路21的另一端连接至该第一二氧化碳吸附转轮20的吸附区201的一侧,使经过该预处理设备10预先进行处理的含有二氧化碳的气体或是其他气体,能由该预处理气体管路21来输送到该第一二氧化碳吸附转轮20的吸附区201内,以进行二氧化碳吸附(如图1至图4所示)。其中该预处理气体管路21设有一风机211(如图3及图4所示),使能通过该风机211来将该预处理气体管路21内的预先进行处理的含有二氧化碳的气体或是其他气体推拉到该第一二氧化碳吸附转轮20的吸附区201内。另该第一净气排放管路22的一端与该第一二氧化碳吸附转轮20的吸附区201的另一侧连接,而该第一净气排放管路22的另一端与该烟囱60进行连接(如图1至图4所示),使经由该第一二氧化碳吸附转轮20的吸附区201进行吸附后所产的二氧化碳吸附后的气体,能通过该第一净气排放管路22来输送到该烟囱60,以进行排放至大气。其中该第一净气排放管路22设有一风机221(如图3及图4所示),使能通过该风机221来将该第一净气排管路22内的二氧化碳吸附后的气体推拉到该烟囱60进行排放。

66.另该第一二氧化碳吸附转轮20的脱附区202的另一侧与该第一热气输送管路23的一端连接,而该第一热气输送管路23的另一端与该第一加热装置30连接(如图1至图4所示),且该第一加热装置30由该第一加热进气管路31来输入外气或是其他来源的气体,让该第一加热装置30能将由该第一加热进气管路31所输入的外气或是其他来源的气体进行升温,以形成高温热气,并再将该第一加热装置30所产生的高温热气透通过该第一热气输送管路23来输送到该第一二氧化碳吸附转轮20的脱附区202来当脱附使用。其中该第一加热进气管路31设有一风机311(如图3及图4所示),使能通过该风机311来将该第一加热进气管路31内的外气或是其他来源的气体推拉到该第一加热装置30内。

67.而该第一二氧化碳吸附转轮20的脱附区202的一侧与该第一脱附气体管路24的一端连接,且该第一脱附气体管路24的另一端与该第二二氧化碳吸附转轮40的吸附区401的一侧连接(如图1至图4所示),以能将经过该第一二氧化碳吸附转轮20的脱附区202所脱附产生一次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体来通过该第一脱附气体管路24来输送到该第二二氧化碳吸附转轮40的吸附区401内,以进行再吸附。其中该第一脱附气体管路24设有一风机241(如图3及图4所示),使能通过该风机241来将该第一脱附气体管路24内一次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体推拉到该第二二氧化碳吸附转轮40的吸附区401内。

68.另该第二二氧化碳吸附转轮40的吸附区401的另一侧与该第二净气排放管路41连

接,而该第二净气排放管路41的另一端与该烟囱60进行连接(如图1至图4所示),使经由该第二二氧化碳吸附转轮40的吸附区401进行再吸附后所产生的二氧化碳吸附后的气体,能通过该第二净气排放管路41来输送到该烟囱60,以进行排放至大气。其中该第二净气排放管路41设有一风机411(如图3及图4所示),使能通过该风机411来将该第二净气排管路41内的二氧化碳吸附后的气体推拉到该烟囱60进行排放。

69.另该第二二氧化碳吸附转轮40的脱附区402的另一侧与该第二热气输送管路42的一端连接,而该第二热气输送管路42的另一端与该第二加热装置50连接(如图1至图4所示),且该第二加热装置50由该第二加热进气管路51来输入外气或是其他来源的气体,让该第二加热装置50能将由该第二加热进气管路51所输入的外气或是其他来源的气体进行升温,以形成高温热气,并再将该第二加热装置50所产生的高温热气通过该第二热气输送管路42来输送到该第二二氧化碳吸附转轮40的脱附区402来当脱附使用。其中该第二加热进气管路51设有一风机511(如图4所示),使能通过该风机511来将该第二加热进气管路51内的外气或是其他来源的气体推拉到该第二加热装置50内。

70.而该第二二氧化碳吸附转轮40的脱附区402的一侧与该第二脱附气体管路43的一端连接(如图1至图4所示),以能将经过该第二二氧化碳吸附转轮40的脱附区402所脱附产生二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体来通过该第二脱附气体管路43来输出进行后续处理。其中所谓后续处理(图未示)包含将由该第二脱附气体管路43所输送二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能通过钢瓶、钢罐来进行储存,或是输送供应到其他需要二氧化碳的场所,例如温室或是海藻养殖场、汽水可乐场、化工厂、或是食品业工厂等各产业,以作为原料,让二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能具有后续应用的效能。其中该第二脱附气体管路43设有一风机431(如图3及图4所示),使能通过该风机431来将该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体推拉输出。

71.另外,本实用新型的主要实施例的第一种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,主要实施例的第一种变化(如图2所示)是该第二脱附气体管路43设有一再循环管路44,而该再循环管路44的一端连接该第二脱附气体管路43,且该再循环管路44的另一端连接该第二加热进气管路51,使该第二脱附气体管路43所输送二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能由该再循环管路44回到该第二加热进气管路51内,再与该第二加热进气管路51内的外气或是其他来源的气体进行混合后进入该第二加热装置50,或是单独当该第二加热进气管路51的气体而不与外气或是其他来源的气体进行混合。其中该再循环管路44设有一阀门441,以通过该阀门441来控制再循环管路44的气体流向。

72.另外,本实用新型的主要实施例的第二种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,主要实施例的第二种变化(如图3所示)是该第二脱附气体管路43亦设有一再循环管路44(请参考主要实施例的第一种变化的内容,不在此重复),而与主要实施例的第一种变化差异为该第二脱附气体管路43在该再循环管路44的一端连接处的前端及后端分别各设有一第一风机432及一第二风机433,再搭配该再循环管路44以形成正压型态,让该第二脱附气体管路43内二次脱

附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能挤入该再循环管路44,并回到该第二加热进气管路51内。其中该再循环管路44设有一阀门441,以通过该阀门441来控制再循环管路44的气体流向。

73.另外,本实用新型的主要实施例的第三种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,主要实施例的第三种变化(如图4所示)是该第二脱附气体管路43也设有一再循环管路44(请参考主要实施例的第一种变化的内容,不在此重复),而与主要实施例的第一种变化差异为该第二脱附气体管路43设有一风机431,而该第二加热进气管路51设有一风机511,且该第二加热进气管路51所设的风机511位于该再循环管路44与该第二加热进气管路51连接处的后端,并靠近该第二加热装置50的地方,再配合该第二脱附气体管路43所设的风机431以形成负压型态,让该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能由该再循环管路44回到该第二加热进气管路51内。其中该再循环管路44设有一阀门441,以通过该阀门441来控制再循环管路44的气体流向。

74.再者,本实用新型的另一种实施例,是建立在主要实施例的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,本实用新型的另一种实施例主要为该第二脱附气体管路43的另一端与一双塔式高分子管式膜设备70连接(如图5及图6所示),以将该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体可以经由该双塔式高分子管式膜设备70来进行再压缩处理以形成二氧化碳压缩干燥气体。

75.而本实用新型的另一种实施例中该双塔式高分子管式膜设备70设有一第一塔式高分子管式膜组71及一第二塔式高分子管式膜组72,且该第一塔式高分子管式膜组71设有一第一吸附塔711、一第一进气管路712、一第一排气管路713、一第一再生管路714及一第一压缩气体管路715(如图5及图6所示),另该第二塔式高分子管式膜组72设有一第二吸附塔721、一第二进气管路722、一第二排气管路723、一第二再生管路724及一第二压缩气体管路725(如图5及图6所示),且该第一塔式高分子管式膜组71的第一进气气管路712、第一排气管路713、第一再生管路714及第一压缩气体管路715各设有一阀门7121、7131、7141、7151(如图5及图6所示),而该第二塔式高分子管式膜组72的第二进气气管路722、第二排气管路723、第二再生管路724及第二压缩气体管路725各设有一阀门7221、7231、7241、7251(如图5及图6所示),以用来控制上述的管路间的气体流向。

76.另上述的第一塔式高分子管式膜组71的第一吸附塔711内及第二塔式高分子管式膜组72的第二吸附塔721内以复数个中空管状的高分子管式膜吸附材填充而成(如图5及图6所示),且该中空管状的高分子管式膜吸附材由高分子聚合物及吸附剂制成,而该聚合物为由聚砜(polysulfone,psf)、聚醚砜(polyethersulfone,pesf)、聚偏二氟乙烯(polyvinylidene fluoride,pvdf)、聚苯砜(polyphenylsulfone,ppsu)、聚丙烯腈(polyacrylonitrile)、醋酸纤维素、二醋酸纤维素、聚亚酰胺(polyimide,pi)、聚醚酰亚胺、聚酰胺、聚乙烯醇、聚乳酸、聚乙醇酸、聚乳酸-乙醇酸(polylactic-co-glycolic acid)、聚己内酯、聚乙烯氢吡咯酮(polyvinyl pyrrolidone)、乙烯-乙烯醇(ethylene vinyl alcohol)、聚二甲基硅氧烷、聚四氟乙烯及乙酸纤维素(cellulose acetate,ca)所

组成群组的至少一种。而所制成的中空管状的高分子管式膜的直径及外径为2mm以上,以具有高的比表面积,容易吸附,容易脱附,因此吸附剂的用量较传统颗粒型小,即可达到相同的动态吸附效能,在脱附时也自然会使用较少的热能即可完成脱附,因此具有省能效果。

77.另上述的中空管状的高分子管式膜吸附材的吸附剂比例10%~90%,且该吸附剂为颗粒体状、粉体状、中空纤维体状、蜂巢体状的其中任一形体(图未示),其中该粉体的复数粒子具有0.005至50um的粒径,而该粉体的复数粒子具有二维或三维的孔洞结构,且孔洞为规则或不规则的形体,其中该吸附剂为由分子筛、活性碳、醇胺改质、a型沸石(例如3a、4a或5a)、x型沸石(例如13x)、y型沸石(例如zsm-5)、中孔洞分子筛(例如mcm-41、48、50及sba-15)、金属有机骨架(metal organic frameworks:mof)或石墨烯所组成群组的至少一种。

78.另上述该中空管状的高分子管式膜吸附材由无机材料所制成(图未示),其中该添加的无机材料大小自0.01um~100um,且该无机材料可包含吸附剂,如含有吸附剂时,其吸附剂与该无机材料比例为1:20至20:1,而上述的无机材料为氧化铁、氧化铜、钛酸钡、钛酸铅、氧化铝、二氧化硅、气凝胶(silica aerogel)、皂土(例如钾皂土、钠皂土、钙皂土及铝皂土)、瓷土(例如al2o3.2sio2.2h2o)、hyplas土(例如20%al2o3.70%sio2.0.8%fe2o3.2.3%k2o.1.6%na2o)、硅酸钙(例如ca3sio5、ca3si2o7及casio3)、硅酸镁(例如mg3si4o

10

(oh)2)、硅酸钠(例如na2sio3及其水合物(hydrate))、无水硫酸钠、硅酸锆(例如zrsio4)、不透明锆(例如53.89%sio2.4.46%al2o3.12.93%zro2.9.42%cao.2.03%mgo.12.96%zno.3.73%k2o.0.58%na2o)及碳化硅所组成群组的至少一种。

79.而本实用新型的另一种实施例中该第一塔式高分子管式膜组71的第一进气管路712与该第二塔式高分子管式膜组72的第二进气管路722与该第二脱附气体管路43的另一端形成连接(如图5至图18所示),以能将经过二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体输入至该双塔式高分子管式膜设备70来进行再压缩处理,并通过该第一塔式高分子管式膜组71及第二塔式高分子管式膜组72来分别进行吸附干燥程序及再生脱附程序,而当该第一塔式高分子管式膜组71进行吸附干燥程序时,该第一进气管路712的阀门7121为开启状态(如图7至图9所示),另该第二塔式高分子管式膜组72则进行再生脱附程序,所以该第二进气管路722的阀门7221则是呈现关闭状态(如图7至图9所示),且该第一进气管路712的阀门7121开启,以供该第二脱附气体管路43内经过二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体输入该第一塔式高分子管式膜组71中的第一吸附塔711内,并通过该第一吸附塔711内的中空管状的高分子管式膜吸附材来进行吸附干燥。

80.在一段时间后,该第一塔式高分子管式膜组71进行吸附干燥程序在吸附饱和前,即切换改由该第二塔式高分子管式膜组72来进行吸附干燥程序,而当该第二塔式高分子管式膜组72进行吸附干燥程序时,该第二进气管路722的阀门7221为开启状态(如图10至图12所示),另该第一塔式高分子管式膜组71则改为进行再生脱附程序,所以该第一进气管路712的阀门7121则是呈现关闭状态(如图10至图12所示),且该第二进气管路722的阀门开启,以供该第二脱附气体管路43内经过二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体输入该第二塔式高分子管式膜组72中的第二吸附塔721内,并通过该第二吸附塔721内的中空管状的高分子管式膜吸附材来进行吸附干燥。

81.而本实用新型的另一种实施例中该第一塔式高分子管式膜组71的第一排气管路713及第二塔式高分子管式膜组72的第二排气管路723与一排气输出管路73连接(如图5至

图18所示),而该排气输出管路73的另一端为大气或是外部的空气中,且当该第一塔式高分子管式膜组71进行吸附干燥程序时,该第一排气管路713的阀门7131则呈关闭状态(如图7至图9所示),而该第二塔式高分子管式膜组72则为进行再生脱附程序,所以该第二排气管路723的阀门7231则是呈开启状态(如图7至图9所示),让进行再生脱附程序的第二塔式高分子管式膜组72的第二吸附塔721内的气体能通过该第二排气管路723来进行排气动作,另当第二塔式高分子管式膜组72进行吸附干燥程序时,该第二排气管路723的阀门7231则呈关闭状态(如图10至图12所示),而该第一塔式高分子管式膜组71则为进行再生脱附程序,所以该第一排气管路713的阀门7131则是呈开启状态(如图10至图12所示),让进行再生脱附程序的第一塔式高分子管式膜组71的第一吸附塔711内的气体能通过该第一排气管路713来进行排气动作。

82.而本实用新型的另一种实施例中该第一塔式高分子管式膜组71的第一压缩气体管路715及第二塔式高分子管式膜组72的第二压缩气体管路725与一压缩气体输出管路75连接(如图5至图18所示),当该第一塔式高分子管式膜组71进行吸附干燥程序时,该第一压缩气体管路715的阀门7151则呈开启状态(如图7至图9所示),而该第二塔式高分子管式膜组72则为进行再生脱附程序,所以该第二压缩气体管路725的阀门7251则是呈关闭状态(如图7至图9所示),因此,让经过二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能通过该第一塔式高分子管式膜组71的第一吸附塔711内的中空管状的高分子管式膜吸附材来进行吸附干燥,使该二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能产生低湿度露点的二氧化碳压缩干燥气体,其中该低湿度露点的二氧化碳压缩干燥气体可达-40℃至-70℃露点,再将具有低湿度露点的二氧化碳压缩干燥气体经由该第一压缩气体管路715来流向该压缩气体输出管路75,并通过该压缩气体输出管路75来输出收集使用。另当第二塔式高分子管式膜组72进行吸附干燥程序时,该第二压缩气体管路725的阀门7251则呈开启状态(如图10至图12所示),而该第一塔式高分子管式膜组71则为进行再生脱附程序,所以该第一压缩气体管路715的阀门7151则是呈关闭状态(如图10至图12所示),并通过如上述的吸附干燥程序,让具有低湿度露点的二氧化碳压缩干燥气体经由该第二压缩气体管路725来流向该压缩气体输出管路75,并通过该压缩气体输出管路75来输出收集使用。其中所谓收集使用(图未示)包含将二氧化碳压缩干燥气体进行储存到钢瓶、钢罐来暂时储存,或是直接输送到其他需要二氧化碳的场所,例如温室或是海藻养殖场、汽水可乐场、化工厂、或是食品业工厂等各产业来做为原料,让二氧化碳压缩干燥气体能具有后续应用的效能。

83.而本实用新型的另一种实施例中该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714及第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724与一热能管路74连接(如图5至图18所示),且通过该热能管路74来输送高温热气该第一塔式高分子管式膜组71中的第一吸附塔711或是该第二塔式高分子管式膜组72中的第二吸附721塔进行再生脱附使用,当该第一塔式高分子管式膜组71进行吸附干燥程序时,该第一再生管路714的阀门7141则呈关闭状态(如图7至图9所示),而该第二塔式高分子管式膜组72则为进行再生脱附程序,所以该第二再生管路724的阀门7241则是呈开启状态(如图7至图9所示),另当第二塔式高分子管式膜组72进行吸附干燥程序时,该第二再生管路724的阀门7241则呈关闭状态(如图10至图12所示),而该第一塔式高分子管式膜组71为进行再生脱附程序,所以该第一再生管路714的阀门7141则是呈开启状态(如图10至图12所示)。

84.另外,本实用新型的另一实施例的第一种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,另一实施例的第一种变化(如图6所示)是该第一脱附气体管路24设有一冷却装置80,该冷却装置80为冷却器、冷凝器、除湿器、降温器的其中任一,以用来将该第一脱附气体管路24内一次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体先进行处理,让一次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能释放出热能,并降低一次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体的温度,便于进入该第二二氧化碳吸附转轮40的吸附区401时能提升再吸附效率,以增加该第二二氧化碳吸附转轮40的吸附区401的效能。

85.另外,本实用新型的另一实施例的第二种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,另一实施例的第二种变化(如图7所示)是该第一脱附气体管路24设有一冷却装置80(请参考另一实施例的第一种变化的内容,不在此重复),而与另一实施例的第一种变化差异为该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714设有一第一加热器76,而该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724设有一第二加热器77,其中该第一加热器76与该第二加热器77为电热器、天然气式加热器、热交换器或热媒油热交换器的其中任一,并通过该第一再生管路714的第一加热器76与该第二再生管路724的第二加热器77来让该第一塔式高分子管式膜组71进行再生脱附程序或是该第二塔式高分子管式膜组72进行再生脱附程序时,能由该第一加热器76或是第二加热器77来输送高温热气给该第一塔式高分子管式膜组71中的第一吸附塔711或是该第二塔式高分子管式膜组72中的第二吸附塔721进行再生脱附使用。

86.另外,本实用新型的另一实施例的第三种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,另一实施例的第三种变化(如图8及图9所示)是该第一脱附气体管路24设有一冷却装置80(请参考另一实施例的第一种变化的内容,不在此重复),以及该第一塔式高分子管式膜组7的第一再生管路714设有一第一加热器76,而该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路725设有一第二加热器77(请参考另一实施例的第二种变化的内容,不在此重复),而与另一实施例的第二种变化差异为该第二脱附气体管路43设有一再循环管路44,而该再循环管路44的一端连接该第二脱附气体管路43,且该再循环管路44的另一端连接该第二加热进气管路51,使该第二脱附气体管路43所输送二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能由该再循环管路44回到该第二加热进气管路51内,再与该第二加热进气管路51内的外气或是其他来源的气体进行混合后进入该第二加热装置50,或是单独当该第二加热进气管路51的气体而不与外气或是其他来源的气体进行混合。其中该再循环管路44设有一阀门441,以通过该阀门441来控制再循环管路44的气体流向。

87.而上述本实用新型的另一实施例的第三种变化中该第二脱附气体管路43具有两种变形,其中第一种变形为该第二脱附气体管路43在该再循环管路44的一端连接处的前端及后端分别各设有一第一风机432及一第二风机433(如图8所示),再搭配该再循环管路44以形成正压型态,让该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能挤

入该再循环管路44,并回到该第二加热进气管路51内。而第二变形为该第二脱附气体管路43设有一风机431,而该第二加热进气管路51设有一风机511(如图9所示),且该第二加热进气管路51所设的风机511位于该再循环管路44与该第二加热进气管路51连接处的后端,并靠近该第二加热装置50的地方,再配合该第二脱附气体管路43所设的风机431以形成负压型态,让该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能由该再循环管路44回到该第二加热进气管路51内。

88.另外,本实用新型的另一实施例的第四种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,另一实施例的第四种变化(如图10所示)是该第一脱附气体管路24设有一冷却装置80(请参考另一实施例的第一种变化的内容,不在此重复),以及该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714设有一第一加热器76,而该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724设有一第二加热器77(请参考另一实施例的第二种变化的内容,不在此重复),而与另一实施例的第四种变化差异为该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714与该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724所连接的热能管路74与一热交换器90连接,而该热交换器90设在该第一二氧化碳吸附转轮20的第一脱附气体管路24上,且该热交换器90设有一冷侧管路901及一热侧管路902,其中该热交换器90的冷侧管路901的一端与该热能管路74的另一端形成连接,该热交换器90的冷侧管路901的另一端为外气或是连接冷却气,以能进入该热交换器90的冷侧管路901来进行热交换后,再通过该热能管路74来将高温热气输送该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714内与该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724内进行脱附再生使用,另该第一脱附气体管路24与该热交换器90的热侧管路902形成连接,使该第一脱附气体管路24内一次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能经由该热交换器90的热侧管路902来进行热交换后,再输往该冷却器80进行冷却,最后再输往该第二二氧化碳吸附转轮40的吸附区401进行吸附。

89.另外,本实用新型的另一实施例的第五种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,另一实施例的第五种变化(如图11及图12所示)是该第一脱附气体管路24设有一冷却装置80(请参考另一实施例的第一种变化的内容,不在此重复),以及该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714设有一第一加热器76,而该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724设有一第二加热器77(请参考另一实施例的第二种变化的内容,不在此重复),还有该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714与该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724所连接的热能管路74与一热交换器90连接,而该热交换器90设在该第一二氧化碳吸附转轮20的第一脱附气体管路24上,且该热交换器90设有一冷侧管路901及一热侧管路902(请参考另一实施例的第四种变化的内容,不在此重复),而与另一实施例的第四种变化差异为该第二脱附气体管路43设有一再循环管路44,而该再循环管路44的一端连接该第二脱附气体管路43,且该再循环管路44的另一端连接该第二加热进气管路51,使该第二脱附气体管路43所输送二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能由该再循环管路44回到该第二加热进气管路51内,再与该第二加热进气管路51内的外气或是其他来源的气体进行混合后进入该

第二加热装置50,或是单独当该第二加热进气管路51的气体而不与外气或是其他来源的气体进行混合。其中该再循环管路44设有一阀门441,以通过该阀门441来控制再循环管路44的气体流向。

90.而上述本实用新型的另一实施例的第五种变化中该第二脱附气体管路43具有两种变形,其中第一种变形为该第二脱附气体管路43在该再循环管路44的一端连接处的前端及后端分别各设有一第一风机432及一第二风机433(如图11所示),再搭配该再循环管路44以形成正压型态,让该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能挤入该再循环管路44,并回到该第二加热进气管路51内。而第二变形为该第二脱附气体管路43设有一风机431,而该第二加热进气管路51设有一风机511(如图12所示),且该第二加热进气管路51所设的风机511位于该再循环管路44与该第二加热进气管路51连接处的后端,并靠近该第二加热装置50的地方,再配合该第二脱附气体管路43所设的风机431以形成负压型态,让该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能由该再循环管路44回到该第二加热进气管路51内。

91.另外,本实用新型的另一实施例的第六种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,另一实施例的第六种变化(如图13所示)是该第一脱附气体管路24设有一冷却装置80(请参考另一实施例的第一种变化的内容,不在此重复),而与另一实施例的第一种变化差异为该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714与该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724所连接的热能管路74设有一加热器78,其中该加热器78为电热器、天然气式加热器、热交换器或热媒油热交换器的其中任一,并通过该热能管路74的加热器78所产生高温热气来输往该第一再生管路714或是该第二再生管路724内,且再进入该第一塔式高分子管式膜组71中的第一吸附塔711或是该第二塔式高分子管式膜组72中的第二吸附塔721来进行再生脱附使用,且通过该第一再生管路714的阀门7141及该第二再生管路724的阀门7241来控制流向。

92.另外,本实用新型的另一实施例的第七种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,另一实施例的第七种变化(如图14及图15所示)是该第一脱附气体管路24设有一冷却装置80(请参考另一实施例的第一种变化的内容,不在此重复),以及该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714与该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724所连接的热能管路74设有一加热器78(请参考另一实施例的第六种变化的内容,不在此重复),而与另一实施例的第六种变化差异为该第二脱附气体管路43设有一再循环管路44,而该再循环管路44的一端连接该第二脱附气体管路43,且该再循环管路44的另一端连接该第二加热进气管路51,使该第二脱附气体管路43所输送二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能由该再循环管路44回到该第二加热进气管路51内,再与该第二加热进气管路51内的外气或是其他来源的气体进行混合后进入该第二加热装置50,或是单独当该第二加热进气管路51的气体而不与外气或是其他来源的气体进行混合。其中该再循环管路44设有一阀门441,以通过该阀门441来控制再循环管路44的气体流向。

93.而上述本实用新型的另一实施例的第七种变化中该第二脱附气体管43路具有两

种变形,其中第一种变形为该第二脱附气体管路43在该再循环管路44的一端连接处的前端及后端分别各设有一第一风机432及一第二风机433(如图14所示),再搭配该再循环管路44以形成正压型态,让该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能挤入该再循环管路44,并回到该第二加热进气管路51内。而第二变形为该第二脱附气体管路43设有一风机431,而该第二加热进气管路51设有一风机511(如图15所示),且该第二加热进气管路511所设的风机511位于该再循环管路44与该第二加热进气管路51连接处的后端,并靠近该第二加热装置50的地方,再配合该第二脱附气体管路43所设的风机431以形成负压型态,让该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能由该再循环管路44回到该第二加热进气管路51内。

94.另外,本实用新型的另一实施例的第八种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,另一实施例的第八种变化(如图16所示)是该第一脱附气体管路2设有一冷却装置80(请参考另一实施例的第一种变化的内容,不在此重复),以及该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714与该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724所连接的热能管路74设有一加热器78(请参考另一实施例的第六种变化的内容,不在此重复),而与另一实施例的第六种变化差异为该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714与该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724所连接的热能管路74与一热交换器90连接,而该热交换器90设在该第一二氧化碳吸附转轮20的第一脱附气体管路24上,且该热交换器90设有一冷侧管路901及一热侧管路902,其中该热交换器90的冷侧管路901的一端与该热能管路74的另一端形成连接,该热交换器90的冷侧管路901的另一端为外气或是连接冷却气,以能进入该热交换器90的冷侧管路901来进行热交换后,再通过该热能管路74来将高温热气输送该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714内与该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724内进行脱附再生使用,另该第一脱附气体管路24与该热交换器90的热侧管路902形成连接,使该第一脱附气体管路24内一次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能经由该热交换器90的热侧管路902来进行热交换后,再输往该冷却器80进行冷却,最后再输往该第二二氧化碳吸附转轮40的吸附区401进行吸附。

95.另外,本实用新型的另一实施例的第九种变化,是建立在上述主要的预处理设备10、第一二氧化碳吸附转轮20、第一加热装置30、第二二氧化碳吸附转轮40、第二加热装置50及一烟囱60设计上,而其所述的相关内容已进行说明,不在此重复。因此,另一实施例的第九种变化(如图17及图18所示)是该第一脱附气体管路24设有一冷却装置80(请参考另一实施例的第一种变化的内容,不在此重复),以及该第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714与该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724所连接的热能管路74设有一加热器78(请参考另一实施例的第六种变化的内容,不在此重复),还有第一塔式高分子管式膜组71的第一再生管路714与该第二塔式高分子管式膜组72的第二再生管路724所连接的热能管路74与一热交换器90连接,而该热交换器90设在该第一二氧化碳吸附转轮20的第一脱附气体管路24上,且该热交换器90设有一冷侧管路901及一热侧管路902(请参考另一实施例的第八种变化的内容,不在此重复),而与另一实施例的第八种变化差异为该第二脱附气体管路43设有一再循环管路44,而该再循环管路44的一端连接该第二脱附气体管路

43,且该再循环管路44的另一端连接该第二加热进气管路51,使该第二脱附气体管路43所输送二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能由该再循环管路44回到该第二加热进气管路51内,再与该第二加热进气管路51内的外气或是其他来源的气体进行混合后进入该第二加热装置50,或是单独当该第二加热进气管路51的气体而不与外气或是其他来源的气体进行混合。其中该再循环管路44设有一阀门441,以通过该阀门441来控制再循环管路44的气体流向。

96.而上述本实用新型的另一实施例的第九种变化中该第二脱附气体管路43具有两种变形,其中第一种变形为该第二脱附气体管路43在该再循环管路44的一端连接处的前端及后端分别各设有一第一风机432及一第二风机433(如图17所示),再搭配该再循环管路44以形成正压型态,让该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能挤入该再循环管路44,并回到该第二加热进气管路51内。而第二变形为该第二脱附气体管路43设有一风机431,而该第二加热进气管路51设有一风机511(如图18所示),且该第二加热进气管路51所设的风机511位于该再循环管路44与该第二加热进气管路51连接处的后端,并靠近该第二加热装置50的地方,再配合该第二脱附气体管路43所设的风机431以形成负压型态,让该第二脱附气体管路43内二次脱附的二氧化碳脱附浓缩后的气体能由该再循环管路44回到该第二加热进气管路51内。

97.通过以上详细说明,可使熟知本领域知识的本领域技术人员明白本实用新型的确可达成前述目的,实际已符合专利法的规定,因此提出专利申请。

98.以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1