一种处理有机废气VOCs的气雾装置的制作方法

一种处理有机废气vocs的气雾装置

技术领域

1.本实用新型属于有机废气处理技术领域,具体涉及一种处理有机废气vocs的气雾装置。

背景技术:

2.现代工业排放的挥发性有机化合物(vocs)严重危害人体健康,已成为主要的大气污染物。我国涂装、塑胶加工企业众多、分散、排放不规律,在生产过程中向空气中直接排放大量vocs,造成大气污染。喷涂、塑胶加工等行业排放vocs种类主要包括苯系物、酯类、醚类、醛类物质,属于低浓度(《300mg/m3)vocs排放污染物范畴。

3.目前对废气处理中回收溶剂主要采用分段冷凝回收法,此方法耗能大,工艺复杂,对复杂成分的vocs去除工艺技术要求较高。且针对低浓度低沸点挥发性成分处理,所投入的设备和成本急剧提高。业界迫切需要其他安全高效的技术进行替代。对杂质voc的处理方法主要分为化学销毁和物理吸附(吸收)。其中燃烧法、催化氧化法、生物法属于化学销毁方法,可以将voc氧化成二氧化碳和水,达到净化废气目的。然而在实际处理过程中,由于voc浓度不够高、流动速度太快,导致化学销毁工艺反应不充分或能耗太大,严重影响了voc化学销毁处理效果;因而,化学销毁常常需要结合物理方法对voc进行处理,物理方法起到提高voc浓度或延长化学销毁处理时间的作用,从而提高化学销毁处理对voc的净化效果。

4.现有的物理吸收方法根据吸附材料的不同可分为固体吸收法和液体吸收法两大类。其中,固体吸收主要是采用活性炭吸收,但该方法存在吸附饱和度低、再生困难、运行费用高、运输过程易损坏的问题。液体吸收法主要是采用高沸点有机溶剂作为吸收剂,该方法能有效净化极性相似的疏水性voc,相比于活性炭吸附,具有吸收容量大、再生容易、寿命长、操作工艺简单等优势,也是现有技术中使用较多的方法。专利cn103537171 a中采用了将水与油相进行混合,并加入表面活性剂制备出乳液或微乳液作为吸收液的方法,从而降低了成本和提高了安全性,且保持了较好的voc吸收能力。然而,油水混合吸收液因含大量表面活性剂而表现出稳定的乳液状态,物理油水分离器无法对其有效分离,需先加入化学试剂进行破乳,再分离出油相,进而实现油相的再生,导致回收工序繁琐、成本高、再生较困难,并伴有二次污染;同样限制了油水混合吸收液的大规模应用。

技术实现要素:

5.本实用新型为了克服现有废气处理中油水吸收液分离困难的不足,提供了一种处理有机废气vocs的气雾装置,该装置采用调配的吸收液对有机废气进行吸收,同时,空气压缩泵将大量空气加压至0.2mpa以上,输送至臭氧发生器,从而将压缩空气转变为大量臭氧与空气的混合加压气体,随后经过压缩雾化器裂解成为平均粒径大小为250nm左右的雾滴颗粒并与臭氧混合形成增强氧化干雾,干雾与有机废气、废液在此进行气液交换,吸收并反应,从而实现整套系统尾气的达标排放,并且吸收液不断循环再生,延长其吸收处理效果。

6.本实用新型所采用的技术方案是:一种处理有机废气vocs的气雾装置,包括处理

腔,所述处理腔上设置有废气进口和排气口,所述处理腔内设置有吸收舱,所述吸收舱内设置饱和吸收液,所述吸收舱与处理腔连通,所述吸收舱与压缩雾化器连通,所述压缩雾化器与带压臭氧发生器连接;所述压缩雾化器用于将压缩雾化器内的液体虹吸后,与带压臭氧发生器产生的带压臭氧混合形成消杀干雾;所述压缩雾化器的气雾出口与气雾喷嘴连通,所述压缩雾化器的液体出口与液体喷嘴连通,所述气雾喷嘴和液体喷嘴朝向吸收舱的方向,所述废气进口位于气雾喷嘴和液体喷嘴喷射方向的一侧。

7.优选地,所述吸收舱与压缩雾化器之间设置有臭氧水机和氧化水处理催化腔。

8.优选地,所述带压臭氧发生器包括空气压缩泵和臭氧发生器,所述空气压缩泵和臭氧发生器连接,所述臭氧发生器与压缩雾化器连通。

9.优选地,所述压缩雾化器内分为干雾腔和液体腔,所述干雾腔和液体腔连通,所述干雾腔上设置气雾出口,所述液体腔上设置液体出口;所述压缩雾化器内设置进气管,所述进气管与臭氧发生器连接,所述进气管的管壁上设置有吸入孔;压缩雾化器内内液体腔的液体通过吸入孔吸入到进气管内,与进气管内的臭氧混合形成消杀干雾。

10.优选地,所述进气管包括内管和外管,所述外管套设在内管外,所述内管和外管之间形成水路,所述吸入孔设置在外管上,所述内管的进气端与臭氧发生器连接;所述内管的喷气端和外管的喷水端连通,所述喷气端通过紊流结构将水路中的液体虹吸到进气管内。

11.优选地,所述紊流结构包括压缩雾化喷头挡板,所述压缩雾化喷头挡板设置在喷气端处,所述压缩雾化喷头挡板与喷气端和喷水端相离形成干雾出口,所述内管中的臭氧和水路中的液体通过高速撞击压缩雾化喷头挡板进行混合。

12.优选地,所述排气口处设置有除雾层,所述除雾层内设置有吸附材料。

13.优选地,所述压缩雾化器、气雾喷嘴、液体喷嘴和除雾层可并联设置多组。

14.本实用新型的有益之处在于:本实用新型针对主要成分为水溶性vocs混合尾气情况下,使用喷淋塔和吸收液对有机废气进行吸收,同时将微纳米臭氧水气泡催化氧化系统、微纳米增强氧化气雾联合应用,对其中易氧化降解vocs进行处理。提高了水性吸收液吸收效率及寿命。增加其循环使用次数。整套系统利用技术手段尽可能减少废液、废气、废渣产生,使得设施更加高效环保运行。

附图说明

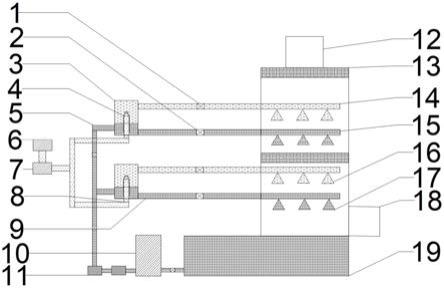

15.图1为本实用新型的结构示意图;

16.图2为压缩物化器的结构示意图。

17.图中:1-送气扇;2-水泵;3-压缩雾化器;4-进气管;5-进水管;6-空气压缩泵;7-臭氧发生器;8-臭氧进气口;9-出水管;10-臭氧水机;11-氧化水处理催化腔;12-排气口;13-除雾层;14-气雾喷嘴;15-液体喷嘴;18-废气进口;19-吸收舱;20-内管;21-外管;22-水路;23-吸入孔;24-进气端;25-喷气端;26-喷水端;27-压缩雾化喷头挡板;28-干雾出口。

具体实施方式

18.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

19.实施例一

20.如图1所示,一种处理有机废气vocs的气雾装置,包括处理腔,所述处理腔上设置有废气进口18和排气口12,所述处理腔内设置有吸收舱19,所述吸收舱19内设置饱和吸收液,饱和吸收液是由水或相对抗氧化的低泡表面活性剂(如吐温、脂肪酸甘油酯)所调配的水性吸收液所构成,使得其对有机废气进行吸收,所述吸收舱19与处理腔连通,所述吸收舱19与压缩雾化器3连通,吸收舱19中的饱和吸收液进入到压缩雾化器3内,所述压缩雾化器3与带压臭氧发生器连接;所述压缩雾化器3用于将压缩雾化器3内的液体虹吸后,与带压臭氧发生器产生的带压臭氧混合形成消杀干雾;所述压缩雾化器3的气雾出口与气雾喷嘴14连通,所述压缩雾化器3的液体出口与液体喷嘴15连通,所述气雾喷嘴14和液体喷嘴15朝向吸收舱的方向,所述废气进口18位于气雾喷嘴14和液体喷嘴15喷射方向的一侧。可以理解的是,消杀干雾以及饱和吸收液分别从气雾喷嘴14和液体喷嘴15中喷出后,与处理腔内的有机废气进行反应,对有机废气进行气液交换吸收,最终喷淋的液体进入到吸收舱19中,不断如此循环。

21.进一步的技术方案是,在所述吸收舱与压缩雾化器3之间设置有臭氧水机10,臭氧水机为现有技术,不再赘述,和氧化水处理催化腔11。饱和吸收液被水泵抽吸从进入臭氧水机10内,在机器内部产生大量臭氧微气泡与吸收了废气的饱和吸收液混合,随后一同进入氧化水处理催化剂腔11内,氧化水处理催化剂腔11内设置有催化剂,在臭氧和催化剂(催化剂为fe-co分子筛催化剂)的协同作用下,迅速发生有机物降解反应,而后经由进水管5进入到压缩雾化器3内。

22.所述带压臭氧发生器包括空气压缩泵6和臭氧发生器7,所述空气压缩泵6和臭氧发生器7连接,所述臭氧发生器7与压缩雾化器3连通,臭氧发生器7产生的臭氧经由臭氧进气口8进入到压缩雾化器3内。空气压缩泵6将大量空气加压至0.2mpa以上,输送至臭氧发生器7,从而将压缩空气转变为大量臭氧与空气的混合加压气体。

23.所述压缩雾化器3内分为干雾腔和液体腔,所述干雾腔和液体腔连通,所述干雾腔上设置气雾出口,所述液体腔上设置液体出口,压缩雾化器3内少部分液体产生的消杀干雾通过送气扇1被输送至气雾喷嘴14处;压缩雾化器3内大部分液体通过水泵2输送至液体喷嘴15处,喷淋而下与处理腔内的有机废气进行气液交换吸收;所述压缩雾化器3内设置进气管4,所述进气管与臭氧发生器7连接,所述进气管的管壁上设置有吸入孔23,吸入孔23置于压缩雾化器内的液体中;压缩雾化器内3内液体腔的液体通过吸入孔23吸入到进气管4内,与进气管4内的臭氧混合形成消杀干雾。

24.所述进气管4包括内管20和外管21,所述外管21套设在内管20外,所述内管20和外管21之间形成水路22,所述吸入孔23设置在外管21上,所述内管20的进气端24与臭氧发生器连接;所述内管20的喷气端25和外管21的喷水端26连通,喷气端25和喷水端26采用收口设置,也可以采用文丘里结构,所述喷气端25通过紊流结构将水路22中的液体虹吸到进气管内。可以理解的是,当带压臭氧进入到内管20并从喷气端25喷出并喷至紊流结构上时,由于高速气流的作用,使得喷水端26处的压力降低,压缩雾化器3内的液体由于虹吸的力量被带至喷水端26处与臭氧进行混合。

25.所述紊流结构包括压缩雾化喷头挡板27,所述压缩雾化喷头挡板27设置在喷气端25处,压缩雾化喷头挡板27的大小可根据实际的使用需求设置,所述压缩雾化喷头挡板27

与喷气端25和喷水端26相离形成干雾出口28,所述内管20中的臭氧和水路22中的液体通过高速撞击压缩雾化喷头挡板27进行混合。带压臭氧与液体在压缩雾化喷头挡板27猛烈撞击,相互作用,一方面进行均匀混合,另一方面使得液体碎裂分散后粒径更为细小,最终得到平均粒径250nm左右的微纳米消杀干雾。

26.所述排气口12处设置有除雾层13,所述除雾层13内设置有吸附材料(塑料网格格栅布)。处理腔内剩余的有机废气经过除雾层13后通过有机废气排气口12排出,从而实现整套系统尾气的达标排放。

27.本实施例中,有机废气从进气口18进入喷淋塔,风量5000m3/h。饱和吸收液被水泵抽吸从进入臭氧水机10,流量1m3/h。在机器内部产生大量臭氧微气泡(臭氧浓度>10ppm)与废水混合,随后一同进入氧化水处理催化剂腔11,在臭氧和催化剂的协同作用下,迅速发生有机物降解反应。随后通过进水管5进入压缩雾化器3中。

28.实施例二

29.与上述实施例一不同之处在于,本实施例中在吸收舱与压缩雾化器3之间没有设置臭氧水机10和氧化水处理催化腔11,其他设置均相同。

30.实施例三

31.与上述实施例一不同之处在于,本实施例中所述压缩雾化器3、气雾喷嘴14、液体喷嘴15和除雾层13可并联设置多组。如图1所示,在处理腔内可沿处理腔的高度,并联设置多组气雾喷嘴14和液体喷嘴15,从而对有机废气进行层层吸收,增强整个装置的吸收效率。由于除雾层13可以通过水和汽,当除雾层13上方的喷嘴喷出水雾后,水汽由于重力凝结聚集,并经由除雾层13滴落到吸收舱19中。

32.对比例一

33.有机废气从进气口18进入喷淋塔,风量5000m3/h。饱和吸收液被水泵抽吸从进入臭氧水机10,流量1m3/h。在机器内部产生大量臭氧微气泡(臭氧浓度>10ppm)与废水混合,随后一同进入氧化水处理催化剂腔11,在臭氧和催化剂的协同作用下,迅速发生有机物降解反应。

34.随后通过进水管5进入压缩雾化器3,液体通过水泵2输送至液体喷嘴15,喷淋而下与有机废气在此进行气液交换吸收。经过净化的有机废气经过除雾层13后通过有机废气排气口12排出,从而实现整套系统尾气的达标排放,并且吸收液不断循环再生,延长其吸收处理效果。

35.实施例一、实施例二和对比例一的处理效果对比如下:

[0036][0037][0038]

由以上数据可看出,采用实施例1所述方案对有机废气进行净化处理,1h内其净化效率最高,循环水cod值维持浓度最低,尾气排放浓度达到80%以上,维持时间较长,对低浓度废气处理效果比较理想。

[0039]

上述实施方式是优选的实施方式,应当指出的是,上述优选实施方式不应视为对实用新型的限制,本实用新型的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型的精神和范围内,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1