一种改进型胶磷矿浮选回水短循环系统的制作方法

1.本实用新型涉及胶磷矿浮选技术领域,具体涉及一种改进型胶磷矿浮选回水短循环系统。

背景技术:

2.胶磷矿通过单一反浮选进行磷富集得到磷精矿用于后续的生产加工,在浮选过程中各个工艺流程中都要用到水,为节约能源降低能耗,在建厂时会在位置较高的地方设置高位水池,高位水池内清水通过自流到各用水点。具体流程如图1所示,高位水池的水自流到磨机,磷矿经磨机磨矿后进入反浮选,底流精矿进入浓密机经浓缩后,底流的磷精矿进入精矿储槽,溢流水进入回水池。反浮选泡沫自流入扫选槽,经扫选后泡沫尾矿进入浓密机,经浓缩后底流的尾矿进入尾矿库,溢流水进入回水池。回水池的水基本为清水,通过高压泵泵入高位水池循环再利用。扫选槽的精矿泵入旋流器进行分级,底流进入下一处理环节,溢流水自流进浓密机,与扫选尾矿一起浓缩。旋流器要求待分离的两相混合液以一定压力进入,生产过程中通过泵来达到增压的目的。云南某厂280万吨精矿/年的浮选系统中旋流器溢流流量为400m3/h,含固量约为3%,此部分溢流水自流到浓密机,进入回水池后通过高压泵泵入高位水池再利用。

3.上述流程中存在如下问题:1.旋流器溢流内含有部分磷精矿,直接进入浓密机会造成磷损失;2.溢流流量大,用泵回抽能耗大,进入回水池内再通过高压泵泵入高位水池,因回水池一般位于浮选厂内位置最低的位置,与高位水池高度差在100米左右,输送回水的电耗较大。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种改进型胶磷矿浮选回水短循环系统,解决现有循环系统能耗大、存在磷损失的问题。

5.为解决上述的技术问题,本实用新型采用以下技术方案:一种改进型胶磷矿浮选回水短循环系统,其特征在于:包括依次自流连接的高位水池、磨矿装置、反浮选装置、扫选装置、第一浓密机和回水池,扫选装置通过矿浆泵与旋流器连接,分级旋流器溢流口与磨矿装置进料口通过自流管连接,分级旋流器底流口与再处理工序连接,第一浓密机底流口与尾矿储槽连接;反浮选装置精矿出口依次自流连接有第二浓密机、回水池,回水池通过高压泵与高位水池连接,第二浓密机底流口与精矿储槽连接。

6.更进一步的技术方案是所述分级旋流器溢流口与磨矿装置进料口高度差为10~20米。

7.更进一步的技术方案是所述自流管一端设置有阀门,另一端设置有流量计。

8.更进一步的技术方案是所述自流管中部设置有缓冲管,缓冲管管径为自流管的2~5倍。

9.更进一步的技术方案是所述高位水池和回水池内均设置有液位传感器。

10.更进一步的技术方案是所述磨矿装置由依次连接的一段磨机、一段泵池、第一砂泵、一段旋流器、二段泵池、第二砂泵、二段旋流器、二段磨机构成,一段旋流器底流口与一段磨机进料口连接,一段旋流器溢流口与二段泵池连接,二段旋流器底流口与二段磨机进料口连接,二段磨机出料口与二段泵池连接,二段旋流器溢流口与反浮选装置进料口连接,分级旋流器溢流口通过自流管与二段泵池进料口连接。

11.工作原理:初步破碎后的胶磷矿送入磨矿装置内,通过高位水池以及分级旋流器溢流水作为磨矿加水和补水,磨矿合格后进入反浮选装置内反浮选,反浮选精矿通过第二浓密机浓缩后,得到的磷精矿输送至精矿储槽内存储,泡沫作为尾矿进入扫选装置内扫选,扫选后的泡沫尾矿送入第一浓密机浓缩后,得到的尾矿作为最终尾矿输送至尾矿储槽或尾矿库存储,槽内精矿泵送入旋流器内分级,底流精矿进入下一处理环节,溢流通过自流管作为磨矿装置补水。第一浓密机和第二浓密机的溢流自流入回水池内,再通过高压泵送入高位水池内循环再利用。

12.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:提供一种结构简单、操作方便的改进型胶磷矿浮选回水短循环系统,通过自流管将分级旋流器溢流引入磨矿装置中作为补水,溢流中的磷矿再次进入磨矿浮选流程,大大降低磷损失,提高磷回收,减少尾矿排放量,保护环境;同时省去了旋流器溢流自流至第一浓密机,进入回水池后再通过高压泵泵入高位水池的步骤,通过自流就能实现旋流器溢流的循环再利用,大大缩短了回水的循环过程,有效节约电能,提高资源利用效率,提升浮选厂的选矿水平和经济效益。

附图说明

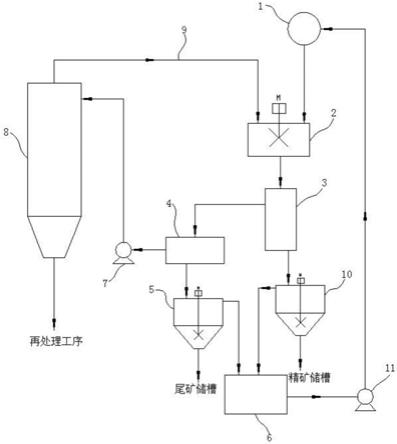

13.图1为现有的浮选流程图。

14.图2为本实用新型的结构原理框图。

15.图3为本实用新型中自流管的结构示意图。

16.图4为本实用新型的流程图。

17.图5为本实用新型中磨矿装置的结构原理框图。

18.图中:1

‑

高位水池,2

‑

磨矿装置,3

‑

反浮选装置,4

‑

扫选装置,5

‑

第一浓密机,6

‑

回水池,7

‑

矿浆泵,8

‑

分级旋流器,9

‑

自流管,10

‑

第二浓密机,11

‑

高压泵,12

‑

阀门,13

‑

流量计,14

‑

缓冲管,201

‑

一段磨机,202

‑

一段泵池,203

‑

第一砂泵,204

‑

一段旋流器,205

‑

二段泵池,206

‑

第二砂泵,207

‑

二段旋流器,208

‑

二段磨机。

具体实施方式

19.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

20.图2示出了一种改进型胶磷矿浮选回水短循环系统,包括依次自流连接的高位水池1、磨矿装置2、反浮选装置3、扫选装置4、第一浓密机5和回水池6,扫选装置4通过矿浆泵7与分级旋流器8连接,分级旋流器8溢流口与磨矿装置2进料口通过自流管9接,分级旋流器8底流口与再处理工序连接,第一浓密机5底流口与尾矿储槽连接;反浮选装置3精矿出口依次自流连接有第二浓密机10、回水池6,回水池6通过高压泵11与高位水池1连接,第二浓密

机10底流口与精矿储槽连接。在建厂时,高位水池1与回水池6位置高度差为100米左右,为保证水的自流动力,高位水池1与磨矿装置2的高度差在60米左右,方便高位水池1内的水自流到各个补水点。为使得分级旋流器8内有一定压力的溢流自流到磨矿装置内,分级旋流器8溢流口与磨矿装置2进料口高度差为10~20米。分级旋流器8与磨矿装置2的高度差可以通过分级旋流器8的安装来实现,通常分级旋流器8高度在12米左右,安装时其底部安装架高度可以根据实际需要来进行制作和安装。

21.如图4所示,使用时,初步破碎后的胶磷矿送入磨矿装置2内,通过高位水池1以及分级旋流器8溢流水作为磨矿加水和补水,磨矿合格后进入反浮选装置3内反浮选,反浮选精矿通过第二浓密机10浓缩后,得到的磷精矿输送至精矿储槽内存储,泡沫作为尾矿进入扫选装置4内扫选,扫选后的泡沫尾矿送入第一浓密机5浓缩后,得到的尾矿作为最终尾矿输送至尾矿储槽或尾矿库存储,槽内精矿泵送入分级旋流器8内分级,底流精矿进入下一环节处理,溢流通过自流管9作为磨矿装置补水。第一浓密机5和第二浓密机10的溢流自流入回水池6内,再通过高压泵送入高位水池6内循环再利用。

22.为方便对进入磨矿装置2内回水量的控制,如图3所示,自流管9一端设置有阀门12,另一端设置有流量计13,通过阀门12和流量计13控制进入磨矿装置2内的回水总量,保证补水总量的稳定性。为进一步稳定补水压力和控制流量,所述自流管9中部设置有缓冲管14,缓冲管14管径为自流管9的2~5倍,过量的溢流水可以暂时存储在缓冲管14内。

23.高位水池1和回水池6内均设置有液位传感器,当高位水池1内存水不够时,可以通过回水池6和外部清水进行补充,当回水池6内水位过高时,可以将其泵入高位水池1内存储。

24.为进一步提高磨矿效率和效果,如图5所示,所述磨矿装置2由依次连接的一段磨机201、一段泵池202、第一砂泵203、一段旋流器204、二段泵池205、第二砂泵206、二段旋流器207、二段磨机208构成,一段旋流器204底流口与一段磨机201进料口连接,一段旋流器204溢流口与二段泵池205连接,二段旋流器207底流口与二段磨机208进料口连接,二段磨机208出料口与二段泵池205连接,二段旋流器207溢流口与反浮选装置3进料口连接,分级旋流器8溢流口与二段泵池205进料口连接。

25.使用过程中,初步破碎后的矿石以约220t/h的量同时补加约60m3/h的水进入一段磨机201磨矿,磨好的矿浆进入一段泵池同时补加180

‑

200m3/h的水,搅拌均匀后通过第一砂泵203泵入一段旋流器204进行分级,分级后的底流沉砂返回一段磨机201循环磨矿,溢流进入二段泵池205同时补加270

‑

300m3/h的水,再通过第二砂泵206泵入二段旋流器207进行分级,分级沉砂进入二段磨机208磨矿后再进入二段泵池205,分级溢流进入反浮选装置3的搅拌桶,并在一段搅拌桶内添加16

‑

22kg/t的调整剂和1

‑

3kg/t的抑制剂,搅拌后进入二段搅拌桶,在二段搅拌桶内添加2

‑

5kg/t的捕收剂并搅拌均匀后进入浮选作业。分级旋流器8的溢流水通过自流管9进入二段泵池205满足其加水、补水需求,同时也使得溢流水中的磷精矿颗粒直接进入二段旋流器207,分级后直接进入浮选,无需再进入磨机中再磨。溢流水的引入对先前的浮选工艺无影响,浮选一般并列设置多条生产线,溢流水供多条生产线使用。

26.上述280万吨精矿/年的浮选系统中,旋流器的溢流流量约为400m3/h,高压泵的电机功率为900kw,额定流量为1120m3/h,效率为85%,本技术中的自流方式回收再利用,每小

时可以节约电量为400

÷

1120

÷

0.85

×

900=378kw

·

h,每年可节约电量为326.72万kw

·

h,可额外回收分级旋流器8溢流中的磷精矿5.73万吨。

27.尽管这里参照本实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本技术公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本技术公开、附图和权利要求的范围内,可以对组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变形和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1