一种静电吸尘装置的制作方法

1.本实用新型属于含有粉尘的尾气处理与环境治理领域,具体涉及一种静电吸尘装置。

背景技术:

2.在金属冶炼、垃圾焚烧、燃煤发电、水泥生产、制药生产、面粉加工等过程中,通常会产生大量的粉尘,携带粉尘的尾气一般通过旋风分离、高压静电除尘、布袋除尘、湿法除尘的一种或几种工艺组合来处理,以达到环境治理的目的。而从干法除尘的规模与粉尘去除率考虑,目前布袋除尘的应用越来越普遍。

3.对于有色金属的粉尘而言,特别是稀土粉尘具有较高的回收价值,所以先采用类似布袋除尘的干法分类收集,再对尾气进行后期处理是行业内经过摸索后通行的做法。但布袋除尘工艺存在以下缺陷:(1)需要有较大风压使气体穿透滤层、造成风机能耗高、运行成本高;(2)不得不采取措施防止滤层堵塞,即使这样也需要定期更换;(3)车间内温度与布袋除尘设置的室外环境相差较大时,特别是室外环境温度低于0℃时,有可能使过滤层聚集冷凝水而结冰,造成堵塞失效。

技术实现要素:

4.为解决上述问题,本实用新型提供一种可替代布袋除尘的的静电吸尘装置,该装置利用粉尘颗粒与纤维表面摩擦产生静电吸附进而达到除尘效果,具有能耗低、运行稳定、适应性强的特点。

5.本实用新型公开的静电吸尘装置主要包括:安装机构以及悬挂于安装机构底部的纤维阵列;所述纤维阵列为多表面纤维结构,所述安装机构为绝缘表面;含尘尾气经所述多表面纤维结构时,其中的粉尘颗粒与纤维阵列的纤维表面摩擦产生静电吸附。

6.作为一种优选方案,所述多表面纤维结构的材料为尼龙纤维、聚丙烯纤维、聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、芳纶纤维、氨纶纤维、碳纤维、陶瓷纤维、钢纤维、复合纤维中的任意一种。

7.作为一种优选方案,所述纤维阵列为周期性错位排布的纤维束。

8.作为一种优选方案,所述纤维束的直径为0.1-50mm,相邻纤维束之间的间距为纤维束直径的1-4倍。

9.作为一种优选方案,所述纤维阵列为周期性错位排布的纤维片,所述纤维片的表面平行于气流方向。

10.作为一种优选方案,所述纤维片的厚度为0.01~1mm,宽度为1-50mm,相邻纤维片在工作时互不接触干涉。

11.作为一种优选方案,所述纤维阵列沿汇聚风道长度方向的总长度为汇聚风道宽度的0.3-10倍。

12.作为一种优选方案,所述安装机构采用塑料、陶瓷、木材或玻璃钢制作,或者表面

喷涂绝缘漆。

13.作为一种优选方案,所述安装机构为板状结构,所述板状结构上设有用于安装和固定纤维阵列的安装槽、安装孔或挂钩。

14.本实用新型具有以下有益效果:

15.(1)静电吸尘装置采用创新结构设计,结构简单且无需外接电源,在同样尾气风量的情况,由于不需要克服布袋过滤层的阻力,使除尘系统电耗下降50%以上,节能效果明显。

16.(2)静电吸尘装置在使用过程中不再需要更换过滤布袋,风道内设置的多表面纤维结构可以长期使用,没有堵塞的隐患,亦不受使用环境的影响,并且,该静电吸尘装置还可用于含有氟气等强腐蚀性的气体的除尘,具有较高的使用安全性。

17.(3)静电吸尘装置的多表面纤维的结构形式、尺寸与密度可根据需要处理的风量、尾气中的粉尘含量、需要达到的除尘效果来设置,具有较强的适应性和灵活性,完全可达到取代布袋除尘的目的。

附图说明

18.图1为实施例1所示的静电吸尘器结构示意图;

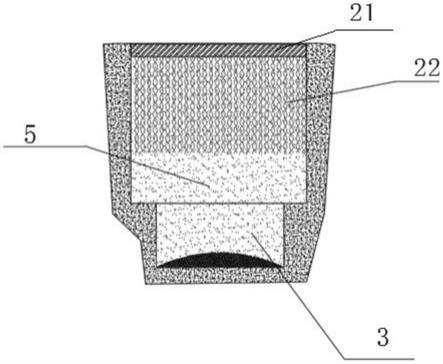

19.图2a为静电吸尘器的截面示意图;图2b为静电吸尘器的截面示意图2;

20.图3为实施例2所示的尾气粉尘收集系统的系统的主视图;

21.图4为实施例2所示的尾气粉尘收集系统的系统的俯视图;

22.图5为实施例3所示的尾气粉尘收集系统的系统构成示意图;

23.附图标注:1、进气通道;2、静电吸尘器,21、固定件,22、多表面纤维,22a、纤维束,22b、纤维片;3、集尘井(a、b、c、d

……

);4、通气管道;5、尾气汇聚风道;6、排气通道;7、电磁阀;8、尾气发生源(a、b、

……

x、y);9、联系通道。

具体实施方式

24.下面结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案作进一步解释说明。

25.结合图1所示,实施例1公开一种静电吸尘器,静电吸尘器主要包括固定件21和多表面纤维22,其中,固定件21具体可采用一块连接板,连接板可选用塑料、玻璃钢、陶瓷、木材等绝缘材料制作,设有挂阵列排布的挂钩、安装孔、安装槽等结构,用于安装和固定多表面纤维22。结合图2a所示,多表面纤维22具体可以采用多表面纤维束阵列结构,纤维束阵列主要由周期性排布的纤维束22a组成,纤维束22a的直径范围在0.1-50mm,具体可由多根直径为0.01~0.1mm的纤维捆扎成束。纤维束阵列的排列方式可以是:每一个静电吸尘器的纤维束排列不少于三排,总排列长度(即沿汇聚通道长度方向纤维束阵列的总长度)根据尾气含尘性质及除尘要求确定,通常为风道宽度的0.3-10倍,前后排纤维束中心位置实行错位排列,以减小风阻,相邻纤维束的间距为纤维束直径的1-4倍。纤维束的长度则以连接固定绝缘板后不接触风道地面为限。结合图2b所示,多表面纤维也可以是多表面纤维片阵列结构,即多个纤维片22沿气流方向阵列布置,相邻两排的纤维片实行错位排列。纤维片22b的厚度为0.01~1mm,宽度通常为1-50mm,总排列长度(即沿汇聚通道长度方向纤维片阵列的总长度)约为风道宽度的0.3-10倍,纤维片长度同样以连接固定绝缘板后不接触风道地面

为限,相邻纤维片22之间间隔以每排纤维片不相互接触干涉为原则即可。纤维束或纤维片的一端固定在连接板上,另一端与接触汇聚风道5底面间隔一定距离,悬挂于汇聚风道5内。纤维束或纤维片具体可由尼龙纤维、聚乙烯纤维、聚丙烯纤维、聚苯硫醚纤维、芳纶纤维、氨纶纤维、碳纤维、钢纤维、陶瓷纤维、复合纤维等纤维材料制作或编织而成的。

26.结合图1至图4所示,实施例2公开一种静电吸尘器的应用实施例,即将实施例1所述的静电除尘器应用于尾气粉尘收集系统,尾气粉尘收集系统主要包括进气通道1、静电吸尘器2、集尘井3、通气管道4、汇聚风道5和排气通道6,通过上述结构构成实现尾气粉尘的两级处理。其中:进气通道1有若干个,一端外接尾气发生源8(例如,熔炼炉),另一端连接汇聚风道5;排气通道6通常设置一个,集中收集,其一端外接尾气收集系统进行尾气处理,另一端连接连接汇聚风道5。

27.汇聚风道5作为除尘主通道,可以因地制宜采用地下混凝土结构,也可以采用地面构筑物的方式进行设计。汇聚风道5的截面积通常远大于进气通道1和排气通道6,其截面积大小主要根据待处理含尘尾气的风量和预期流速进行设计,使进入汇聚风道5的含尘尾气流速骤降,例如,控制含尘尾气的流速≤3m/s,优选≤1m/s,此时,含尘尾气中的大颗粒粉尘自由降落,由此实现一级除尘。在设计时通常还可以考虑汇聚风道5的长度,使含尘尾气中的粉尘颗粒有足够的降落时间,例如,汇聚风道5的长度大于尾气汇聚风道高度的两倍以上,选择使尾气在风道中停留5秒以上。

28.静电吸尘器2间隔布置在汇聚风道5中,采用实施例1所述结构,主要利用摩擦静电吸附不容易沉降得微小颗粒物粉尘。静电吸尘器2的固定件21固定于汇聚风道5内壁顶部,形状与汇聚风道5内壁形状相适应并贴附于汇聚风道5内壁上,静电吸尘器2的多表面纤维22具体可以采用多表面纤维束阵列结构或者多表面纤维片阵列结构,,具体结构设置此处不再赘述。含尘尾气与纤维表面摩擦产生静电,使纤维与尾气粉尘因静电产生吸附,吸附在纤维表面的粉尘因持续累积而产生团聚,团聚的粉尘受重力作用克服静电吸引力从纤维表面脱落,掉落到风道底部,由此实现二级除尘。

29.在具体设置时,可在每一个进气通道1下游设置至少一个静电吸尘器2,形成一组除尘单元。集尘井3布置在汇聚风道5的底部,可根据实际需求间隔布置多个,主要用于收集落入风道底部的粉尘。集尘井3本身也可看作是一个集尘通道,尾气流径集尘通道时,通道截面积进一步扩大,可再次降低风速,促使大颗粒粉尘的降落。

30.汇聚风道5两端还设有连接压缩气体的通气管道4,通气管道4上设有电磁阀7,主要用于控制管道内压缩气体的开启时间。使用时,定期打开电磁阀使压缩气体自管道喷出后对风道底部的粉尘进行脉冲式吹扫,粉尘通过集尘井3时因风道截面积进一步明显增加而速度下降,受重力作用而落入集尘井中。这里的压缩气体可根据含尘尾气的种类进行选择,例如,空气、氮气、二氧化碳等。

31.在对汇聚风道、静电吸尘器的相关参数设计时:可根据预处理的风量、尾气中的粉尘含量,以及要求达到的除尘效果来设置尾气汇聚风道、进气通道和集尘通道(集尘井)的相关尺寸参数,静电吸尘器中多表面纤维束阵列的最小单元尺寸及数量,集尘井3的数量等参数,使尾气中的粉尘通过本系统后达到除尘目标要求,如:将尾气颗粒物含量降至30mg/m3以下,并且对于有价值的粉尘实现资源化收集利用。

32.基于实施例2所述的尾气粉尘收集系统,其工作原理如下:尾气发生源产生的含尘

尾气通过进气通道1进入汇聚风道5中,在确保风量不变的前提下,由于汇聚风道5的截面积明显扩大,使气流速度降低到能满足大颗粒粉尘自由降落,微小颗粒物则通过静电吸尘器2与多纤维表面摩擦产生静电吸附而团聚,团聚长大形成大颗粒粉尘后自由降落至风道底部,落入汇聚风道5底部的粉尘经通气管道4通入的压缩气体吹扫并落入集尘井3,定期对集尘井3内的粉尘进行收集处理。通过该系统,无需再使用布袋吸尘器,不必提高风压克服布袋过滤的阻力,大幅度节省能耗,同时,也不需要使用通常需要外接电源的高压静电吸尘器,既能防止电极损坏也能避免电极通道堵塞。

33.如图5所示,实施例3公开了静电吸尘器的另一种应用实施例,相较于实施例2,尾气粉尘收集系统包括至少两组汇聚风道5,并在两组汇聚风道5之间增加了联系风道9,各汇聚风道5共用一个排气通道6,排气通道6可以设置在任意一组汇聚通道5中,也可以设置在联系通道9上。联系风道9可采用与汇聚风道类似的设计,只是没有进气通道,通过联系风道相互联通,各汇聚风道5收集的尾气送至一套尾气处理系统进行集中处理。通过这种设计使多个生产单元在生产过程产生的同类尾气通过类似的除尘工艺进行除尘与粉尘收集,除尘后的尾气经尾气收集系统集中收集后再通过喷淋塔对含有的酸性物质进行中和处理,尾气治理达标后经排气筒排放。由此可见,通过实施例2的方案可以减少后续一套尾气处理系统,主要包括一套循环喷淋系统与一个排气筒,相应的,也减少了喷淋塔的循环泵数量,节约喷淋塔等设施的投资,且相应减少环保设施运行能耗,节约监控成本与资源。

34.下面结合两个应用案例,对本实用新型及其效果作进一步说明。

35.应用案例1:某金属熔炼车间,有16股需要处理的尾气,每股尾气为3000m3/h,尾气粉尘含量为330mg/m3,采用实施例1所述的尾气粉尘收集系统,将每股尾气引入地下风道(即尾气汇聚风道)中,地下风道截面尺寸为高1.5米、宽1.2米,在地下风道中设置静电吸尘器40组,每组为尺寸1.2米长、0.8米宽的pp塑料板固定在风道混凝土顶部,pp塑料板底部悬挂尼龙纤维阵列,纤维长度1米,相互间隙1-5毫米。经降尘与吸附处理后,风道出口粉尘含量为44mg/m3,尾气被引入喷淋塔系统中,进一步对尾气中氟化物进行碱液中和处理,最终尾气中颗粒物含量10mg/m3以下,氟化物含量3mg/m3以下,达标排放。

36.应用案例2:某车间有32股粉尘尾气,每股尾气风量为2000m3/h,尾气粉尘含量450mg/m3,采用实施例2所述的尾气粉尘收集系统,将每股尾气引入相应的尾气汇聚风道中,然后经联系风道进入尾气中,尾气汇聚风道和联系风道全部采取地下混凝土结构,不挤占地面空间,联系风道截面尺寸为高1.2米、宽1米,尾气汇聚风道尺寸为高1.5米、宽1米;在尾气汇聚风道中设置静电吸尘器80组,每组为尺寸1米长、0.5米宽的pp塑料板固定在风道混凝土顶部,pp塑料板底部悬挂尼龙纤维阵列,纤维长度0.8米,相互间隙1-5毫米。经尾气汇聚风道次降尘处理后,经第三方检测,尾气中粉尘含量为40mg/m3,尾气被引入喷淋塔中对尾气中的氟化物进一步处理,最终尾气中颗粒物含量6mg/m3以下,氟化物含量3mg/m3以下,达标排放,对落入收集井的粉尘定期收集回用。

37.最后需要说明的是,尽管以上结合附图对本实用新型的实施方案进行了描述,但本实用新型并不局限于上述的具体实施方案和应用领域,上述的具体实施方案仅仅是示意性的、指导性的,而不是限制性的。本领域的普通技术人员在本说明书的启示下,在不脱离本实用新型权利要求所保护的范围的情况下,还可以做出很多种的形式,这些均属于本实用新型保护之列。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1