一种提高梯次电池一致性的筛选方法与流程

1.本发明涉及一种提高梯次电池一致性的筛选方法,属于电池配组技术领域。

背景技术:

2.目前常用的配组方法,是将静态开路电压、静态放电容量、静态交流内阻三者参数进行匹配或者组合,对于新电池系统,由于电池的性能和能量在应用的工况方面更加冗余,因此,目前针对新电池筛选配组,主要是参照常用的配组方法。

3.但是,对于电动汽车使用年限结束后而退下来的电池,由于使用时间过长,电池之间的性能差异变化大,电池老化程度不同,失效原因复杂,传统的对新电池的筛选方法不能准确的反应电池的老化特性以及后续的使用寿命。同时考虑到电池在使用过程中受各种因素的影响,随着使用时间的推移,电池的单体电压、内阻等将不断出现性能的下降,导致电池能量的下降。各梯次电池的自放电、充电效率、放电能量或大或小而不同,电池的一致性将会变得越来越差,极大的影响电池的使用寿命甚至是安全性。

4.因此,必须针对退役的电池的特性,研究适用于在梯次利用时提高一致性的筛选方法。

技术实现要素:

5.为了解决上述技术问题,本发明提供一种提高梯次电池一致性的筛选方法,其具体技术方案如下:

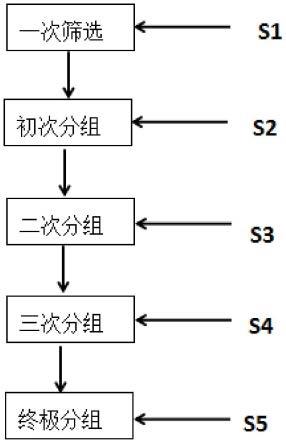

6.一种提高梯次电池一致性的筛选方法,包括如下步骤:

7.s1:一次筛选:根据同厂家、同材料体系、同批次、外观的要求进行筛选,剔除不合格梯次电池;

8.s2:初次分组:一次筛选后的梯次电池,按照设置的脉冲充电工艺统一充满电,在高温条件下搁置,按照设定的标准进行初次分组;

9.s3:二次分组:在常温条件下,测量梯次电池的放电能量和充电恒流比,按照设定的标准进行二次分组;

10.s4:三次分组:在常温环境中,测量二次分组后同一组梯次电池满电态下的直流内阻和电压差值,按照设定的标准进行三次分组;

11.s5:终极分组:在常温条件下,测量三次分组后同一组梯次电池10%荷电态下的直流内阻和电压差值,按照设定的标准进行终极分组。

12.进一步的,所述步骤s2中的初次分组,具体流程步骤如下:

13.s21:在常温条件下,对一次筛选后的n个梯次电池统一进行恒流放电至截至电压,并将其编码为1、2、3...n;

14.s22:在常温下,利用分容柜对n个梯次电池进行脉冲充电,直到梯次电池充满电;

15.s23:利用万用表测量n个梯次电池的电压,得到电压v

前1

和测量时间节点t

前1

,分别为{v1

前1

、v2

前1

、v3

前1

...vn

前1

}、{t1

前1

、t2

前1

、t3

前1

...tn

前1

},然后将n个梯次电池放置于高温条

件下静置7天,利用万用表测量n个梯次电池静置后的电压,得到电压v

后1

和测量时间节点t

后1

,分别为{v1

后1

、v2

后1

、v3

后1

...vn

后1

}、{t1

后1

、t2

后1

、t3

后1

...tn

后1

},并根据公式k=(v

前1-v

后1

)/(t

前1-t

后1

),分别计算出n个梯次电池的自放电k值;

16.s24:根据步骤s23所得的自放电k值,按照设定的标准,剔除不合格的梯次电池并进行初次分组。

17.进一步的,所述步骤s3中的二次分组,具体流程步骤如下:

18.s31:将初次分组后得到的l组梯次电池在常温下静置8h后,统一做放空电处理,将l组梯次电池编码为1、2、3...l;

19.s32:将第1组的m个梯次电池编码为1、2、3...m,在常温条件下,利用分容柜对m个梯次电池进行先恒流恒压充电,再恒流放电,依次进行三次充放电循环测试,并表示为a、b、c,期间记录每次充放电测试结束后m个梯次电池所对应的充电恒流比和放电能量,三次充电恒流比分别为cc%a={cc%1a、cc%2a、cc%3a...cc%ma}、cc%b={cc%1b、cc%2b、cc%3b...cc%mb}和cc%c={cc%1c、cc%2c、cc%3c...cc%mc},取三次充电恒流比的平均值,即平均充电恒流比为cc%0={cc%10、cc%20、cc%30...cc%m0},三次放电能量分别为qa={q1a、q2a、q3a...qma}、qb={q1b、q2b、q3b...qmb}和qc={q1c、q2c、q3c...qmc},取三次放电能量的平均值,即平均放电能量为q0={q10、q20、q30...qm0};

20.s33:第2...l组重复步骤s32;

21.s34:根据步骤s32和s33所得的l组梯次电池的平均充电恒流比和平均放电能量,按照设定的合格标准,剔除不合格的梯次电池并进行二次分组。

22.进一步的,所述步骤s4中的三次分组,具体流程步骤如下:

23.s41:将二次分组后得到的p组梯次电池在常温下统一充电至满电状态,静置24小时,将p组梯次电池编码为1、2、3...p;

24.s42:将第1组的w个梯次电池编码为1、2、3...w,利用万用表测量w个梯次电池的电压,得到电压v

前2

={v1

前2

、v2

前2

、v3

前2

...vw

前2

},利用分容柜对w个梯次电池以脉冲1c放电10s,并测量w个梯次电池的电压,得到电压v

后2

={v1

后2

、v2

后2

、v3

后2

...vw

后2

},根据公式r

dcir

=(v

前2-v

后2

)/10,分别计算出w个梯次电池的直流内阻;

25.s43:利用万用表测量步骤s42中w个梯次电池的电压,得到电压v

前3

={v1

前3

、v2

前3

、v3

前3

...vw

前3

},然后将梯次电池在常温条件下静置7天,并测量静置后的电压,得到电压v

后3

={v1

后3

、v2

后3

、v3

后3

...vw

后3

},根据公式δv=(v

前3-v

后3

),分别计算出w个梯次电池的压差;

26.s44:第2...p组重复步骤s42和s43;

27.s45:根据步骤s42、s43和s44所得的直流内阻和压差,按照设定的标准,剔除不合格的梯次电池并进行三次分组。

28.进一步的,所述步骤s5中的终极分组,具体流程步骤如下:

29.s51:将三次分组后的h组梯次电池在常温下统一放电至带电量10%,静置24小时,将h组梯次电池编码为1、2、3...h,重复步骤s42、s43和s44;

30.s52:根据步骤s51所得的直流内阻和压差,按照设定的标准,剔除不合格的梯次电池并进行终极分组。

31.进一步的,所述步骤s21和s22中放电倍率为0.5c,放电截至电压范围为2.0v~2.7v,充电倍率范围为0.2c~0.5c,充电截至电流范围为0.02c~0.05c,充电截至电压范围

为3.65v~4.2v,所述步骤s22中脉冲充电包括三个阶段:预充、恒流充电和脉冲充电,预充电流为0.1c,恒流充电电流为0.5c,脉冲充电电流为1c,脉冲充电时间为9min,搁置时间3min,放电电流为1c,放电时间为7min。

32.进一步的,所述步骤s23中高温温度为40

±

2℃,所述步骤s24中的初次分组标准为:同组梯次电池k值的最大值与最小值的差值范围≤0.15mv/h。

33.进一步的,所述步骤s34中的合格标准为平均充电恒流比≥93%,且平均放电能量≥额定能量,二次分组的标准为同组梯次电池的充电恒流比范围为0~3%,且放电能量范围为0~

±1‰

或者0~

±2‰

。

34.进一步的,所述步骤s45中的设定标准如下:按照直流内阻由大到小依次排序,若直流内阻相同,则按照压差由小到大依次排序,所述步骤s45中的三次分组标准为同组中梯次电池的压差≤5mv或10mv,直流内阻差≤2mω。

35.进一步的,所述步骤s52中的设定标准如下:按照直流内阻由大到小依次排序,若直流内阻相同,则按照压差由小到大依次排序,所述步骤s52中的终极分组标准为同组中梯次电池的压差≤10mv或20mv,直流内阻差≤2mω。

36.进一步的,以上所用的万用表型号均为fluke-287c,电压准确度0.025%。

37.本发明的有益效果是:

38.本发明通过脉冲充电、三次分容、不同荷电态、高温老化以及四次分组将dcir、自放电k值参与进配组中,使得终极分组后同组梯次电池的性能指标趋于相同,这样不仅降低了内阻对梯次电池的影响,而且提高了不同荷电态下的充放电效率,进一步降低了随着梯次电池使用时间的增长以及不同倍率的影响下的电压差扩大的影响,从而保证梯次电池的一致性,延长梯次电池的使用寿命。

39.本发明的分容配组方法虽然操作复杂,但实用性强,数据精确,效果明显,提高了配组的精度,很大程度上减轻了因为内阻带来的影响,降低了配组电池电压差、内阻差、容量差以及充电效率随时间推移而降低的影响,从而保证了梯次电池的一致性,延长了梯次电池的使用寿命,最大程度上提高了梯次电池的电性能与安全性。同时能够保证充电末端和放电末端得到电压的一致性,大大提高了电池的充电效率和放电效率,也能够很大程度上保证同组电池的放电能力趋于一致。

40.本发明采用脉冲充电,包含三个阶段:预充、恒流充电和脉冲充电,脉冲充电为充一段、放置一段,再放电一段,如此循环下去。脉冲充电阶段,不但可以减轻极化电压堆积的影响,而且在充电进程中加入了高温搁置,还可以对欧姆极化和电化学极化进行一定程度的消除,同时一段时间的放电对浓差极化消除也有效果。与常规充电相比,脉冲充电能以较大的电流充电,在停充期电池的浓差极化和欧姆极化会被消除,使下一轮的充电愈加顺利地进行,充电速度快、温度的变化小、对电池寿数影响小。在脉冲充电前期加入了预充过程,使得该工艺在很大程度上能够激活电池的活性物质和优化电池的性能。

41.与常规的步骤相比,将高温搁置测量电芯的自放电k值工艺步骤提前,更能体现出梯次电池自放电情况,筛选电芯更加的显著和优异,同时配合前一步骤的脉冲充电后经过高温老化,使得梯次电池的活性物质进一步得到活化,性能得到提升。

42.高温静置筛选出自放电率高的电芯,将合格的电芯通过三次分容,得到恒流比的平均值和放电能量的平均值。与传统的相比,没有取放电容量的平均值,而是取放电能量的

平均值,主要根据同一规格的梯次电池,遵循能量守恒的原则,这样就能保证同一组中的梯次电池能量趋于相同。放电能量涉及到电压、电流、内阻、时间等参数,而放电容量则涉及到电流和时间,显得很片面化,没有放电能量全面化。恒流比是显示电池充电能量的标志,恒流比的大小将决定充电效率和放电能量的关键指标,恒流比又是动态的参数,因此在筛选电池时加入该参数,能够确保同组电池中的电池充电效率和放电能量趋于一致,能够提高电池的一致性。

43.与传统的电池筛选相比,舍弃交流内阻而选择直流内阻dcir,直流内阻采用大电流脉冲放电一定时间后计算得出的,是动态的。直流内阻dcir与传统的交流内阻acir相比,更能直观的反应电池的工作状况,同时加入了满电态和10%荷电态下的直流内阻测量,这样就能够保证电池在满电状态和空电态两个极端情况下直流内阻的一致,保证了充电末端和放电末端电池工作状态的一致性。

44.最后通过满电状态和10%荷电态下静置一段时间后电压的筛选,与传统的筛选相比,既能保证充电末端电压的一致性,也能同时保证放电末端电压不会发散,使得电池的充电效率和放电效率都能够得到兼顾。与单一状态下筛选出的电芯相比,大大提高了充放电效率和循环寿命,保证了同组内电池的一致性。

附图说明

45.图1为本发明的总体流程图,

46.图2为本发明的初次分组流程图,

47.图3为本发明的二次分组流程图,

48.图4为本发明的三次分组流程图,

49.图5为本发明的终极分组流程图。

具体实施方式

50.现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

51.以原型号为11140160-3.2v20ah的电池为例(梯次电池按16ah容量为基准),如图1所示,一种提高梯次电池一致性的筛选方法,包括s1一次筛选、s2初次分组、s3二次分组、s4三次分组和s5终极分组,本实施例所用的万用表型号均为fluke-287c,电压准确度0.025%。

52.首先,进行步骤s1一次筛选,根据同厂家、同材料体系、同批次、外观的要求进行筛选,剔除不合格梯次电池。

53.其次,如图2所示,进行s2步骤初次分组,具体流程步骤如下:

54.s21:随机取100个型号为11140160-3.2v20ah的梯次电池,并将其编码为tc11140160lfp-21110001、tc11140160lfp-21110002、tc11140160lfp-21110003...tc11140160lfp-21110100,在常温条件下,统一进行恒流放电,放电电流为8a,放电截至电压为2.0v。

55.s22:在常温下,利用分容柜对100个梯次电池进行脉冲充电,直到梯次电池充满电,脉冲充电的工艺如下:首先进行预充:充电电流为1.6a,充电截止电压3.0v;其次进行恒流充电:充电电流为8a,,充电截止电压3.2v;最后进行脉冲充电:恒流充电电流为16a,充电时间为9min,搁置时间3min,放电电流为16a,放电时间为7min,充电截止电压3.65v,截止电流0.32a。

56.s23:利用万用表测量100个梯次电池的电压,得到电压v

前1

和测量时间节点t

前1

,然后将100个梯次电池放置于40

±

2℃高温条件下静置7天,利用万用表测量100个梯次电池静置后的电压,得到电压v

后1

和测量时间节点t

后1

,并根据公式k=(v

前1-v

后1

)/(t

前1-t

后1

),分别计算出100个梯次电池的自放电k值。其中,万用表型号为fluke-287c,电压准确度0.025%。

57.s24:根据步骤s23所得的自放电k值,剔除不合格的梯次电池并进行初次分组,其中,初次分组标准为同组梯次电池k值的最大值与最小值的差值范围≤0.15mv/h,并剔除超过此范围的不合格梯次电池,初次分组得到如下6组数据:

58.59.[0060][0061]

[0062]

如图3所示,进行s3步骤二次分组,具体流程步骤如下:

[0063]

s31:将初次分组后得到的6组梯次电池在常温下静置8h后,统一做放空电处理。

[0064]

s32:在常温条件下,利用分容柜对各组梯次电池进行先恒流恒压充电,再恒流放电,放电电流8a,放电截至电压为2.0v,充电电流8a,充电截至电流范围为0.32a,充电截至电压为3.65v。依次进行三次充放电循环测试,期间记录每次充放电测试结束后各梯次电池所对应的充电恒流比cc%a、cc%b、cc%c和放电能量qa、qb、qc,取三次充电恒流比的平均值,得到平均充电恒流比为cc%0,三次放电能量分别为,取三次放电能量的平均值,得到平均放电能量为q0。

[0065]

s33:根据步骤s32所得的各组梯次电池的平均充电恒流比和平均放电能量,按照设定的合格标准,剔除不合格的梯次电池并进行二次分组。其中,合格标准为平均充电恒流比≥93%,且平均放电能量≥额定能量,二次分组的标准为同组梯次电池的充电恒流比范围为0~3%,且放电能量范围为0~

±1‰

或者0~

±2‰

,二次分组得到如下5组数据:

[0066]

[0067]

[0068][0069]

如图4所示,进行s4三次分组,具体流程步骤如下:

[0070]

s41:将二次分组后得到的5组梯次电池在常温下统一充电至满电状态,静置24小时。

[0071]

s42:利用万用表测量各组梯次电池的电压v

前2

,利用分容柜对各组梯次电池以脉冲1c放电10s,并测量各组梯次电池的电压v

后2

,根据公式r

dcir

=(v

前2-v

后2

)/10,分别计算出各组梯次电池的直流内阻。

[0072]

s43:利用万用表测量步骤s42中w个梯次电池的电压v

前3

,然后将梯次电池在常温条件下静置7天,并测量静置后的电压v

后3

,根据公式δv=(v

前3-v

后3

),分别计算出各组梯次电池的压差。

[0073]

s44:根据步骤s42和s43所得的直流内阻和压差,按照设定的标准,剔除不合格的梯次电池并进行三次分组。其中,标准如下:按照直流内阻由大到小依次排序,若直流内阻相同,则按照压差由小到大依次排序,所述步骤s45中的三次分组标准为同组中梯次电池的压差≤5mv或10mv,直流内阻差≤2mω,三次分组得到如下5组数据:

[0074]

[0075]

[0076][0077]

如图5所示,进行步骤s5终极分组,具体流程步骤如下:

[0078]

s51:将三次分组后的5组梯次电池在常温下统一放电至电量的10%,静置24小时,重复步骤s42和s43。

[0079]

s52:根据步骤s51所得的直流内阻和压差,按照设定的标准,剔除不合格的梯次电池并进行终极分组。其中,设定标准如下:按照直流内阻由大到小依次排序,若直流内阻相同,则按照压差由小到大依次排序,所述步骤s52中的终极分组标准为同组中梯次电池的压差≤10mv或20mv,直流内阻差≤2mω,终极分组得到如下4组数据:

[0080]

[0081]

[0082][0083]

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1